分级培育对红螯螯虾养殖水质和生长的影响

丁娜,余祥胜,徐敏

(淮安市水产技术指导站,江苏 淮安 223001)

分级培育是指对同一养殖条件下的一个或多个养殖池中的苗种,通过多次捕捞,按不同规格分级分池再进行培育的一种养殖模式。该种养殖模式多用于鱼种培育,利用减少放养密度,从而不断使同一养殖池内的养殖规格保持一致,避免大小不均造成的相互残杀和竞食行为,达到提高养殖成活率和质量的目的。作者通过从台湾引进红螯螯虾苗种,对红螯螯虾分级培育与传统一级培育养殖效果进行对比养殖试验,现将试验情况介绍如下。

1 材料与方法

虾苗采用低温运输办法,引进台湾苗种场用澳大利亚原产地亲本培育生产的苗种,选择体表光洁亮丽、活力较强、肢体完整、均一性好的苗种13 000尾,于2015年5月18日进行放养。试验池塘位于江苏省淮安市现代渔业产业园内,总面积约5.5×667 m2,共 5 个池塘,分别编号为 1#、4#、5#、8#、9#。试验分2个养殖模式处理组,即试验组(分级培育组)和对照组(传统培育组),1#、4#、5#试验组,其中 1 号池为一级培育池,4号池和5号池为二级培育池,8#、9#池为对照组。放养时间自5月18日至9月22日,历时127 d。

1.1 放养前准备

放养前15~20 d用生石灰清塘,每667 m2用量100~200 kg,消毒时水位保持在10~20 cm。消毒10 d后,进水50 cm,施用发酵鸡粪滤出液进行水质培育,每667 m2用量25~70 kg。为适应红螯螯虾的生活习性,种植伊乐藻、苦草、轮叶黑藻等水生植物,水面覆盖面积约40%。

1.2 放养

放苗前先试水,确定水质良好后再进行投放。放苗时为了减少虾苗对水温的应激反应,让虾苗逐渐适应该地水温,先取少量池水对虾苗进行泼洒,再将虾苗与箱浸入水中片刻后提出水面2 min,如此反复3次,待虾苗适应水温,恢复活力后,再在池塘上风处放养虾苗。具体放养情况见表1。

1.3 分级培育

表1 红螯螯虾试验养殖池塘放养情况

5月18日放养10 000尾红螯螯虾苗种于1号池进行一级培育,虾苗平均规格约2 cm/尾。经30 d培育后,6月18—20日,利用地笼多次捕捞,将较大规格的个体分筛出来,按4尾/m2的放养密度放在4号池和5号池进行2级培育,虾苗平均规格约4 cm/尾,共计2 000尾。而1号池剩余的较小个体继续在原池养殖至成虾,分级后3个池塘养殖密度均调整为4尾/m2。

1.4 养殖管理

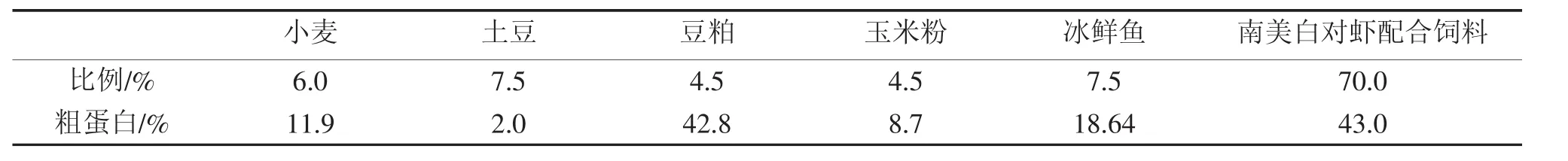

试验虾投喂自制湿性配合饲料(配方见表2),粗蛋白含量 34.68%,每天投喂 2次(6:00,18:00),日投饵量约为虾湿重的12%,每次投喂前在饵料中添加少量EM菌。养殖期间,每10 d对养殖水体全池泼洒生石灰水1次,每15 d测量水温、pH值、氨氮、亚硝态氮等水质物化指标1次,每20 d测量虾体长、体质量1次。水温采用温度计测定;pH值采用试纸检测法测定;氨氮、亚硝态氮采用Q-3N型便携式三氮快速检测箱测定。为适应红螯螯虾的生活习性,每个池塘均设置PVC管等遮蔽物。试验用水来源于地下水或河水,进、排水口均配备有过滤筛绢网,根据池塘水位、水体负载量和水质状况调整换水周期和换水量,保证水位稳定在40~50 cm,透明度在20 cm以上。试验结束后排水收虾,记录存活数量,计算养殖存活率。

表2 自制湿性配合饲料配方

1.5 数据处理

评价指标特定生长率(SGR)、饵料系数(FCR)、日增重(AGR)、养殖成活率(SR)分别由下列公式计算得出:

式中:F 为总投饵量(g),nf为终末尾数,ni为初始尾数,W1、W2为时间 t1、t2时的体质量(g)。

试验数据使用SPSS 17.0软件进行单因素方差分析,P<0.05表明差异具统计学意义,P<0.01表明差异极具统计学意义。利用Excel 2016软件作图。

图1 养殖试验期间各池塘NH3-N含量时空变化情况

图2 养殖试验期间各池塘N02--N含量时空变化情况

2 结果

2.1 不同养殖密度下的水质变化

试验期间各养殖池塘水温变动范围为28.5~33.5℃,平均水温为30.88℃;pH值约8.0,透明度变化在30~40 cm之间。从图1可见,养殖期间NH3-N含量较为平稳,变动范围为0.00~1.18 mg/L,平均含量为0.13 mg/L;N02--N含量变动范围为0.01~0.07 mg/L,平均含量为0.02 mg/L。两指标均不存在组间差异具统计学意义(P>0.05),并均于8月25日达到峰值。结果表明,养殖期间各组水质状况良好,基本符合渔业用水质量标准的要求[1],其中NH3-N与N02--N于8月下旬均达到最高值,养殖管理过程中需尤为重视。

2.2 不同养殖模式下的红螯螯虾生长变化

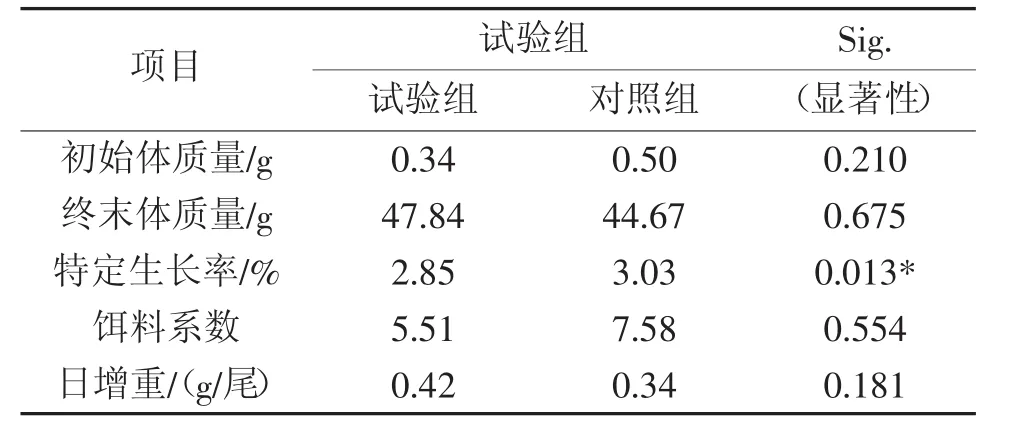

表3为养殖试验期间不同养殖模式下红螯螯虾的生长情况。数据显示,除特定生长率外,终末体质量和日增重两个生长指标的数值变化趋势均表现为试验组>对照组,从饵料系数上看,试验组数值低于对照组,表明试验组饵料利用效率优于对照组。经单因素方差分析显示,养殖期间除特定生长率差异具统计学意义(P=0.013<0.05)外,各组其余生长指标均差异不具统计学意义(P>0.05)。结果表明,通过分级培育,红螯螯虾养成规格较大,饵料利用效率较高,日增重较高,但生长速率较低。

表3 不同养殖模式下红螯螯虾生长参数对比

2.3 不同养殖模式下的红螯螯虾养殖成活率和产量变化

试验期间各组养殖成活率和单位面积产量变化情况见图3。从养殖成活率上看,试验组数值较高,平均为66.65%,高于对照组(52.20%);从单位面积产量上看,试验组数值较高,平均为69.80 kg/667 m2,高于对照组(57.98 kg)。经单因素方差分析显示,养殖期间养殖成活率和单位面积产量均不存在组间统计学意义差异(P>0.05)。结果表明,通过分级培育,能获得更高的养殖成活率和产量。

图3 养殖期间各池塘红螯螯虾的养殖成活率及单位面积产量变化

3 讨论

3.1 分级培育对红螯螯虾生长的影响

分级培育的养殖模式多用于鳜鱼、鲈鱼、中华绒螯蟹等苗种培育[2-4],红螯螯虾养殖研究中尚未见报道。该研究在养殖初期创新性地对红螯螯虾进行分级培育,结果表明,可以获得养成规格较大的个体,同时饵料利用效率较高,日增重较高,但特定生长率较低。特定生长率是指单位时间内虾体体长或体质量的自然对数的增长值。研究资料表明,虾类的生长受外源因子和内源因子的双重影响,有关外源因子影响报道较多,如摄食水平[5]、饵料种类[6]、投喂频率[7]、氨氮[8]、温度[9,12]、溶解氧[10]、盐度[11-12]、pH值[12]和社会性作用[13]等,而内源因子仅见鱼类养殖中有相关报道,主要有体质量[14]、性别[15]、遗传特性[16]和内在调控[13]等。研究发现,当食物充足时,鱼类的生长率一般随体质量的增加而减少[17],这与该研究中分级培育组特定生长率低于传统培育组的结论相符。

3.2 分级培育对红螯螯虾养殖效益的影响

养殖期间对红螯螯虾进行分级培育,可以通过逐渐减少各池的培育密度并使同一池中的规格保持一致,以提高虾的成活率和质量,避免大小不匀造成的相互残杀和竞食行为。结果表明,分级培育组养殖成活率和单位面积产量均高于传统培育组,这与奚业文等[18]、雷晓中等[19]在分级培育大规格幼蟹和四倍体异育银鲫长丰鲫等试验中结论一致。

4 建议

在今后的养殖过程中,着重提出以下几点建议:①选择苗种时,苗种体质要好,规格较一致,苗种经捕捞操作或长途运输易受到损伤或消耗,在放养初期需精心饲养,一级培育时间不宜少于20 d,尽可能减少应激和2次损伤。②分筛分级时操作要轻快熟练,尽量减少虾苗离水的时间和避免损伤,必要时用药物浸泡消毒处理。③适宜的培育密度直接关系到培育的成活率。在该试验中前后期的培育密度是4~5尾/m2,成活率较高,可以将放养密度放宽至4~8尾/m2,适宜的放养密度尚待进一步摸索。