宁绍平原圩田景观解析

郭巍 侯晓蕾

圩田是中国东南滨水低地区域基本农业开发方式,形成中国重要的乡土景观资源。本文研究的宁绍平原南以会稽山—四明山山麓为界,北至钱塘江河口岸线,地势低平,圩田是其最主要的景观类型,约有4 800km2。宁绍平原是中国圩田开发历史最为悠久的地区之一,深刻影响该地区传统人居环境和社会组织营建,伴随着气候变化而导致的洪水威胁以及大规模的城市化,宁绍平原的圩田景观受到巨大影响。对宁绍平原圩田景观的研究,长期集中在历史、地理和社会科学领域,以考据、历史研究等方法为主,而较少有人居环境学科以整体化和区域性的视角介入①。

本文作者将圩田景观视为一种空间结构和文化表达,从风景园林的视角加以解读[1],借助历史地图、地方志和长达2年半的田野调查,首先梳理宁绍平原圩田景观的形成与发展,并从自然景观、圩田水利、开垦体系和聚落系统方面进行分层化的解析,描绘宁绍平原圩田景观的多样化,揭示该地区独特的景观特质,从而增加对圩田景观的关注,并为宁绍平原的城市和风景园林规划与设计提供背景性参考,同时也为中国其他类似地区的圩田景观研究提供有益的借鉴。

1 宁绍平原圩田景观形成及演变动力

1.1 宁绍平原海岸线的历史演变

宁绍平原圩田景观来源于水的自然过程和人工干预的相互叠加,河流与海洋涌潮是宁绍地区主要的自然景观塑造力量。整体而言,宁绍地区呈现出山—原—海的阶状地形,海侵时期,海岸线直抵南部会稽山—四明山山麓,伴随着海水后退,宁绍平原岸线持续向北推进(图1)。虽然12—15世纪东部地区海岸线进退时有反复,但总体而言,到15世纪,海岸线外退高达约15km。海中许多孤岛连成陆地[2],因此,三北一带有“秦海、汉涂、唐灶、宋田”的说法。17世纪后,钱塘江河口固定在北大门,通过潮汐搬运和沉淀,南沙半岛得以快速膨胀。近千年来,宁绍地区因岸线外拓增加的土地约有2 000km2。因此,宁绍平原岸线的外拓以及相关的湖相沉积是其圩田景观形成的自然基础。

1 钱塘江河口海岸线的演变,红线为各个时期的岸线,底图是当代岸线The evolution of the coastline of the Qiantang River estuary. The red line indicates the coastline of each period, and the base map is the contemporary coastline

1.2 宁绍平原人地关系的演变

对耕地的渴望是圩田开垦的巨大动力。7世纪宁绍地区人口约有12万,到了14世纪,便已超过百万[3],《乾隆鄞县志》记载1787年仅宁波鄞县便已有人口60万。伴随着人地关系的日益严峻,宁绍地区从春秋时期的地广人稀逐步发展到“水岸田畔,凡可资耕种者,几无一隙之存”[4]。

其中,有2个时期尤为值得注意。1)11—12世纪前后人口的快速增加以及“靖难之役”后伴随着宋室南迁引起的移民潮,宁绍地区成为京畿重地,圩田开垦加速,宁绍地区最大的一批湖泊如夏盖湖、广德湖、鉴湖等都在这一时期被围垦②。2)14世纪,明初实行的海防卫所制度(图2),使得宁绍地区形成庞大严密的军事城堡体系,共有5卫 14所③,大多位于海塘沿线。由于实行的是屯军制,短时间内聚集大量戊边士兵与随军家属,快速推动了宁绍地区滨海沿线的圩田开垦,使得滨海大片老沙土地得以开垦,同时也有相当数量的一批湖泊被围垦。因此,这2个时期是宁绍地区自然景观变化的剧烈期[5]。

2 明代绍兴沿海的海防卫所舆图The atlas of coastal defense in Shaoxing in Ming Dynasty

1.3 水利技术的进步

水利技术的进步是圩田开垦的重要保障,突出表现在筑塘、建闸和水位控制等方面,到宋代时,这些技术手段已经相当成熟,相关的技术和工具甚至一直沿用到20世纪中期(图3)。宁绍地区是中国最早开挖人工运河和修筑堤坝的地区之一,早在春秋时期便有山阴故水道和富中大塘等运河和堤塘工程。9世纪的鄞县它山堰表明大型堰坝技术的成熟,慈溪由于饱受海潮侵噬,约在11世纪便形成了主备塘相结合的较为完整的海塘体系[6]④。同时,碶闸技术在当时也已经比较成熟,能够较为准确地控制泄水水量,使得时任鄞县县令的王安石为此撰文称道[7],由此,产生了成熟的水位测量和管理方式,宁波平桥水则便是其中的典型[8]。水利技术的进步以及当时宁绍平原龙骨水车的广泛运用,使得宁波一带的圩田在宋代就达到了全国最高的亩产量[3]。

2 宁绍平原围垦沿革

3 宁绍平原是我国历史时期水利技术较为先进的地区,相关技术和设施沿用了千年Ningshao Plain was advanced in hydraulic engineering technology in history. Relevant technologies and facilities have been used for thousands of years3-1 1880年前后的莫枝堰及碶桥The Mozhi Weir and the Sluice Bridge around 18803-2 清末英国传教士A. E. MOULE 拍摄的牛拉龙骨车水灌溉Waterwheel irrigation photographed by British missionary A. E. MOULE in late Qing Dynasty3-3 清末水则亭Shuize Pavilion of late Qing Dynasty

总体而言,宁绍平原的圩田开垦由西部的绍兴逐渐扩散到东部的宁波,由南部山麓冲积扇地区推向北部的滨海沿线,通过约2 000年的开垦建设,将《禹贡》中评价为下下等的贫瘠荒芜土地转化为“国家根本,仰给东南”的膏腴之地(图4)。

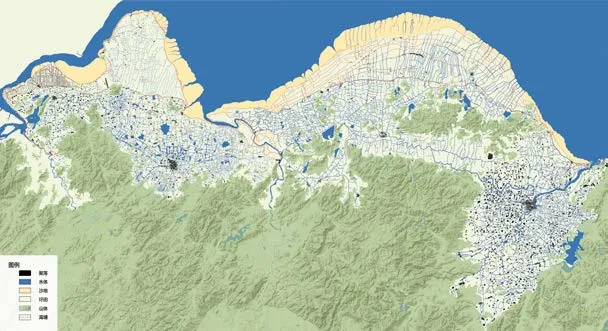

4 20世纪初期的宁绍平原Ningshao Plain in the early 20th Century

2.1 宁绍平原圩区水利系统

2.1.1 海塘系统

宁绍圩田的海塘修建始于春秋时期绍兴的零星地段,至唐代已有局部海塘雏形,宋代海塘主体逐渐形成,明清则伴随着对滨海沙地的开垦,海塘逐步外扩,并易土为石,终于形成数层复杂的海塘体系。传统海塘主线即明清萧绍海塘—百沥海塘—大古塘—万弓塘,约250km,若加上各线备塘和中华人民共和国成立后修建的标准化海塘,则总长超过800km[8]。一般而言,宁绍传统海塘的营建模式为主塘、护塘河与护塘地3部分[9],海塘的层层外推可以分辨出圩田开垦的发展历史,原先海塘则转变为二线、三线等备用塘,这在三北圩区表现得尤为典型。千年的开垦使得海塘目前外扩至11塘,形成圩区的“生长年轮”,这是水的搬运、沉淀等自然过程与人工作用的结果(图5)。

平坦广袤的宁绍圩区中,海塘在视觉上经常成为重要的构筑物,在三北圩区、南沙圩区等部分地段,海塘有时还勾勒出长长的天际线,成为平坦景观中的人工山丘。由于海塘常常具有较大的高差,塘堤上的行走也转化为一种独特的空间体验。伴随着海塘转为备用塘后,塘路的交通功能日益明显,例如《光绪镇海县志》记载“大古塘为北乡最旧之塘,昔时所以御海潮,今则为交通之要道”。在传统时期,海塘常常转化成聚落最为重要的街道,大量的聚落逐渐沿着海塘线性延伸,这在大古塘、利济塘等表现得十分明显。

5 宁绍平原不同圩区的各类海塘Seawalls in various polder areas of Ningshao Plain5-1 萧山西江塘Xiaoshan Xijiang Dyke5-2 绍兴后海塘Shaoxing Houhai Dyke5-3 上虞百沥塘Shangyu Baili Dyke5-4 慈溪土塘Cixi Tu Dyke5-5 镇海万弓塘Zhenhai Wangong Dyke5-6 后海塘Houhai Dyke

2.1.2 运河系统

千年的圩田开垦使得宁绍平原形成了庞大稠密的运河网络,沟通外海与圩子内河,“支流港汊,萦绕联络,大者为湖、为池、为溇,小者为港、为渚、为瀆、为浦、为湾、为汇、为荡、为汀”[4]。运河系统的形成大致源于潟湖—陂塘以及相关的自然河道改造过程,宁绍平原曾经分布着大量的海湾、潟湖和沼泽,是中国湖泊分布最密集的区域之一,仅宋代以来地方史籍有记载的湖泊就有217个,几乎每过20km就分布着一个大湖[10]。先民们首先将潟湖沼泽改造为陂塘,进行蓄淡、灌溉和滞洪。随着人地关系的紧张,大量陂塘被围垦而转化为运河水网,例如宁波广德湖围垦后转变为鄞西圩区的中塘河水系和西塘河水系[9],绍兴鉴湖围垦后转为鉴湖水系等(图6)。南宋以后,宁绍平原的圩田水系由潟湖—陂塘主导逐渐转化为以运河为主导。

6 鉴湖与围垦后残留的水系Jian Lake and the residual water system after the reclamation

宁绍平原地势平坦,山溪漫流,河床易变,先民们依势将河流裁弯为直,加以控制。这在萧绍圩区、鄞西圩区、鄞奉圩区、大古圩区等表现得较为突出,例如会稽36溪是由自然山溪改造的人工河网。人工开凿为主的运河系统主要分布于三北圩区、南沙圩区等地,这些圩区由海积平原围垦而成,因滩涂几乎无自然河道,分别采用“密集纵浦”与“横塘纵浦”规则的人工河网。纵浦大多以海塘为基准规则布置,护塘河则成为重要的横向沟通水系。运河河网密度与形态的差异是水的自然过程与人工干预共同作用的结果,彰显出宁绍圩田景观的多样性和丰富性。

从海塘—运河系统的演变过程可以解读出圩田开垦的依次推进,海塘的外推常常伴随着河道由“潮汐下河”转化为“陆内上河”,实质上也是并圩连圩逐渐整合扩大的过程。例如,通过三江闸和后海塘建设,将西小江故道转化为内河,使得山会圩区与萧山圩区整合成萧绍圩区,而通过现代海塘和近年的曹娥江大闸,萧绍圩区进一步与南沙圩区、三北圩区整合在一起。因此,宁绍平原的海塘—运河系统演变历史也是圩区由小变大、逐渐整合扩张的历史。

定义 4.2 Μ(B1,K1), Μ(B2,K2)均为Rd上的Bessel测度, 若‖I-SμSν‖<1或‖I-SνSμ‖<1, 称μ,ν为近似对偶测度框架。 若SμSν或SνSμ可逆, 称μ,ν为伪对偶测度框架。

这一密度极高的海塘—运河系统具有防洪、滞洪、交通、漕运、灌溉等多重功能。在历史时期还叠加了海防、驿道体系,成为维系宁绍圩区生产、生活的根本性基础设施,并极大地影响了宁绍圩田地区的聚落布局与形态(图7)。

7 宁绍平原由骨干海塘、运河和塘河组成的水利系统The water conservancy system of Ningshao Plain consists of the backbone seawalls, canals and artificial rivers

2.2 宁绍平原圩田开垦系统

由于不同的土壤结构、水文条件以及开垦组织方式,宁绍平原圩田开垦呈现出多样的面貌(图8)。萧绍圩区、鄞西圩区、鄞奉圩区和大古圩区等开垦历史相对较为悠久,圩田地块分割形式较为多样,作为圩田分割单元的圩子,其形态和尺度差异比较大。内河数量和发育程度即从尽端式的溇沼到复杂的河港,是形成这些圩区开垦多样化的主要原因。这与圩子尺度、地下水位、田面高程、灌溉要求以及圩田聚落的交通有关[11]。因此,这几个圩区的开垦系统又显示出一定的差异性。

三北圩区、南沙圩区和西兴六围等围垦历史较短的圩区则表现出有意识的设计特征。三北圩区的密集纵浦划分出以海塘为基准的、长达数公里不等、宽度百米的狭长地块,道路沿着纵浦布置,圩子形态较为方正,尺度较为平均,在不少地段能辨识出各自不同的模数系统。据《沈氏接涨沙涂报告册》所载,1899年慈北沈氏在淹浦与方家浦间围垦230hm2的滩涂,对海塘、水闸、道路和桥梁均有明确规划,并一次性实施(图9)[12]。南沙圩区和西兴六围则表现得更为明显,横塘纵浦以及支渠毛渠形成较为理性的格网,路网叠加其上,划分出的圩子尺度较为相似、形态较为整齐。

8 同一比例下约15km2的不同圩区土地开垦系统比较Comparison of land reclamation systems in different polder areas of about 15km2 under the same scale8-1 萧绍圩区Xiaoshao Polder Area8-2 南沙圩区Nansha Polder Area8-3 三北圩区Sanbei Polder Area8-4 鄞奉圩区Yinfeng Polder Area

2.3 宁绍平原圩区聚落系统

宁绍圩区到明清时期已是“湖田日辟,屋庐坟墓日稠,千村万聚,一望如屯云”[4],宁绍平原的聚落营建遵循着圩田的开垦逻辑,是城市设计、农业与水利工程的完美结合,可以称之为“圩田聚落”[13],依据其形态发生,可以划分成山麓(孤丘)聚落、堤塘聚落、闸坝聚落和溇港聚落等主要类型(图10)。

山麓(孤丘)聚落是宁绍圩区较早出现的类型,土地高燥,用水便利,因此很多历史较为久远的城镇皆发源于此,典型者如宁波慈城镇,山、城、湖的布局反映传统营城模式和风水观念的影响,城市水系和慈湖的布局同时也是对宁绍平原低洼地势的改造和适应。堤塘聚落通常位于海塘、塘河和陂塘沿线,其模式是沿着堤塘线性布置,堤岸经常会演变为聚落主街,典型者如萧山瓜沥镇、绍兴湖塘镇;闸坝聚落通常位于人工运河与潮汐河流的交汇之处,陂塘主要泄水处也可以视为较为特殊的堤塘聚落,其布局模式通常围绕着埭坝堰闸等水利设施,典型者如余姚丈亭镇、萧山钱清镇;溇港聚落是宁绍圩区较为普遍、数量较为庞大的类型,其模式通常围绕着圩岸、圩溇布局,典型者如宁波走马塘、姜山镇,若圩溇演变为内河,则沿河街道成为聚落的主街,典型者如绍兴东浦镇、安昌镇等(图11)。

9 清末慈北沈氏圩田开垦规划图,对道路、水系和土地分配均有较为周全的考虑In late Qing Dynasty, the Shen’s family polder reclamation plan in north Ci county, gave comprehensive consideration for roads, water systems and land allocation

10 宁绍平原主要城镇类型及其分布Main types and distribution of towns in Ningshao Plain

11 20世纪60年代的慈城镇、湖塘镇、义桥镇和东浦镇,分别是孤丘(山麓)聚落、堤塘聚落、闸坝聚落和溇港聚落的典型Cicheng Town, Hutang Town, Yiqiao Town and Dongpu Town of the 1960s were respectively typical representatives of the hill settlement, dike settlement, dam settlement and port settlement

12 20世纪20年代宁波测绘图与清代舆图的对照,橙色区块即为子城Comparison of the Ningbo surveying map of the 1920s and the atlas of Qing Dynasty.The orange block indicates the inner city

宁波传统城市可以视为宁绍地区最大的溇港聚落,因此可以解读为传统营城模式在圩田地区的适应:子城较为方正,署衙布置其中,罗城因随水网,形如梨状,北斗河、姚江与甬江依势成为城濠,东西与南北轴线相交于子城海曙楼前,日月二湖作为老城中最大的绿色公共空间,分布于中轴两侧,城内河道纵横,道路也随河就势,曲折多变。宁波城厢舆图采用传统的制图方式,虽然方位和尺度与实际具有一定误差,但鲜明表达出传统的城市意象:规整的城市结构原型与有机自然的圩田景观相结合(图12)。

同时,较大的聚落常常是若干种类型的叠加,例如众多闸堰坝出于稳固目的,尽量选址依托孤丘小岗,由此形成的聚落带有强烈的孤丘山麓聚落特征;而绍兴可以视为山麓聚落、堤塘聚落和溇港聚落模型的组合,初期依托卧龙山形成子城,接着和附近其他几处山麓聚落连成一片,成为绍兴城的雏形。4世纪宁绍运河穿城而过,两侧逐渐形成了堤塘聚落,其余城市地块利用沉淀的沙洲,修筑圩岸,形成河道,具有溇港聚落的强烈特征(图13)。

宁绍平原中的园林及公共空间营建也与圩田景观密切相关,例如明末祁彪佳的《越中园亭记》记载了绍兴地区的私园195处,绍兴府城内则记录有83处,有的园林建设模式是“湖浅处筑为圩,深处蓄为池,种桑栽莲,建高楼其上”[14],其布局营建骨架与圩田开垦方式并无二异。宁波日月二湖以平原残存的潟湖为基础加以改造,转变为具有滞洪、供水、游赏等多功能的城市花园,其月湖三堤十洲、日湖四洲的结构布局也呼应着圩田开垦的地域特质。

3 圩田景观与宁绍平原的社会组织营建

圩田景观是宁绍平原最主要的景观类型,深刻而全面地影响了宁绍地区的人居环境,同时也塑造了圩区的社会人文环境,可以说圩田景观是宁绍平原的“景观母体”。宁绍平原千年圩田开垦历史使得各个圩区内部也衍生出相应的社会性组织方式和生活原则。圩田形态和社会形态具有某种对应关系。宁绍平原圩区因为共同的水权益而形成了具有明确地域范围的稳定的“圩田社会”[11]。

海塘—运河系统常常成为宁绍平原圩区人文地域的划分依据,与行政疆域界限并不尽相同,例如萧山传统上将萧绍海塘内的广大地域称为“塘内”,而将成形较晚的南沙圩区、西兴六围长期视为“塘外”,虽然一塘之隔,但二者在人居环境乃至习俗文化等各方面表现出了微妙的差异。在宁绍平原的各个圩区,亦存在相应地建立在水权益基础上的管理组织,这些组织通过收购圩田收租、募民出粟、出售奖券等方式,维护堤坝,分配用水,协调圩区内外居民的水权益,成为圩区社会运行的重要基础,也是圩区居民自治的重要表现[15-17]。例如清代的山会萧塘闸水利会,“凡关于山阴、会稽、萧山三县有共同关系之塘闸,其防护、疏浚兴修事宜,均由本会议决行之”[9]。其主要成员均由圩区居民选举产生。

13 1920年代绍兴测绘图与清代舆图的对照,橙色区块为子城,城市形态具有孤丘(山麓)聚落、堤塘聚落、闸坝聚落和溇港聚落的特征Comparison of Shaoxing surveying map of the 1920s and the atlas of Qing Dynasty. The orange block indicates the inner city. The city showed the characteristics of hill settlement, dike settlement, dam settlement and port settlement

4 结语

千年的圩田开垦将宁绍平原几乎所有的土地都经过了“设计”,圩田开垦的逻辑贯穿了宁绍平原传统人居环境的塑造,使得宁绍平原的农田水利、土地划分、聚落营建和风景经营高度的整合,创造出富饶、丰产的区域景观[17]。区域内不同的自然景观以及人工干预方式的差异,也形成了具有不同景观和人文特征的圩区。对宁绍平原圩田景观的分析,有助于理解圩田景观的营建和演变,并在目前城市化背景下获得圩田保护及转型的启示。

注释:

① 宁绍平原与圩田景观相关的研究目前主要集中在历史、地理和社科领域,这些学科的研究具有一定程度的交叉,尤其关注宁绍平原以水利为基础的城市与区域农业经济和社会组织的研究,典型者如施坚雅(SKINNE G W)编著的《中华帝国晚期的城市》。人居环境科学虽有涉及,但仍缺乏对宁绍平原圩田景观及由此孕育出的人居环境进行整体性的研究。

② 宁绍平原北部最大的湖泊夏盖湖,于1073年被垦废,宁绍平原东部最大的湖泊广德湖,于1117年被垦废;历史时期本地区最大的湖泊鉴湖,1165年政府允许公开围垦,遂废。

③ 在宁绍平原的卫所即为绍兴卫、观海卫、临山卫、定海卫、宁波卫和三江所、沥海所、三山所(浒山所)、龙山所、余姚所,除了绍兴卫和宁波卫外,其余卫所皆在滨海地段。明代一卫满编为5 600人,一所满编为1 128人。详见万历《绍兴府志》卷23武备志、嘉靖《宁波府志》卷22海防。

④ 仅慈溪境内11条海塘的总长便超过500km,其中大古塘达到80km。

⑤ 图2源于万历《绍兴府志》;图3源于宁波图书馆;图4底图源于杭州档案馆;图9由慈溪师桥沈适飞提供;图12-1源于浙江图书馆;图12-2源于《宁波市志》里改绘的《宁波府城厢水陆舆图》;图13-1源于浙江图书馆,图13-2源于《嘉庆山阴县志》。其余均为自摄或者研究团队绘制。