曹操高陵画像石鲰论

郑志刚

(南京大学 历史学院,江苏 南京 210023)

一、画像石“出土”疑与辩

在曹操高陵二号墓(M2)出土而获与追缴所得的一系列文物中,有大量画像石残块。据曹操高陵考古队领队潘伟斌介绍,这些残块“主要出土于距地表深5米处的1号盗洞周围,少数出土自墓室内”,“内容有‘神兽’、‘七女复仇’、‘宋王车’、‘文王十子’、‘咬人’、‘饮酒人’等,图画精美,画工精细,人物生动形象,是汉画像石中不可多得的精品。”[1]但潘又撰文指出,2008年2月,M2再次被盗,安丰乡派出所从盗墓分子手中收缴了3块画像石。调查发现,3块断裂之石,实为一个整体。经研究,“确定该画像石的内容为东汉晚期所流行的‘七女复仇图’故事。”[2]21显然,被指认为“七女复仇”的这块画像石的获得途径,潘的上述两种公开说法是矛盾的。

就M2画像石残块的“出土”数量,潘伟斌的说法是“多达上万块”,“大部分出土于1号盗洞周围,少部分出土于墓圹下部填土的夯层中,一部分出土于墓室内的扰土内,另一部分来源于墓室内的铺地石和墙壁下的奠基石。”统观画面,有神话传说、历史故事、圣王先贤、宴享乐舞、车马出行等,还有五铢钱币纹、菱形篦纹、卷草纹、波折纹和宝相花等纹饰[2]170。

有研究者认为,曹操高陵出土的画像石残块,或与墓葬本身并无多大关系。在M2附近的出土的画像残石,不排除为原高陵陵园建筑被破坏后所遗。《三国志·魏书·于禁传》载,“欲遣使吴,先令北诣邺谒高陵。帝使豫于陵屋画关羽战克、庞德愤怒、禁降服之状。禁见,惭恚发病薨”。表明在曹操高陵的陵园建筑中,存在有画像之屋[3]。

对上述观点,另有学者持保留意见:曹操墓出土的画像石碎块,不仅完全有可能是墓中遗物,而且有可能是墓中的石椁。画像的内容是汉代壁画墓及画像石墓常见的内容,它所标榜的也是圣王先贤、仁义志士、节烈妇女等汉代崇尚的儒家道德和伦理,这些内容及其所体现的时代精神,与曹操所在的那个时代是一致的[4]。

二、“墓门石”还是“铺地石”?

陕西省考古研究院前院长焦南峰经实地考察,认定“墓室多有石门封闭,部分墓门上有精美的石刻画像。”[5]对此,考古学家刘庆柱的观点是:这些画像石碎块,应当是石墓门遭到人为破坏之后散落下来的。高陵建造之时正值汉末,汉画像石的使用已近尾声,画像石一概都是石门上的,墓室周围不会再有。因此,这些出自石门上的画像石,不同于传统意义上的画像石,应该叫“石门画像”。

而另一种声音则认为,画像石主要用于铺地。山东省文物考古研究所所长郑同修指出,从形状、厚度等方面看,画像石近似于M2的铺地石,而墓室地面又确实使用了类似的石头铺地。那么,这些画像石是否原本就是用来铺地的?在汉墓中,晚期墓葬使用前期墓葬或祠堂画像石作为墓葬建筑材料的情况并不罕见[6]。山东省石刻艺术博物馆研究员杨爱国进一步认为,如果真是铺地石,显然就是借用的其他画像石,和曹操墓的判断本身没有关系。但有一点可以肯定,画像石碎块的风格和整块的风格是一致的,这种风格应该来自山东[6]。

从实物细节得出“铺地石”结论的四川大学教授罗二虎谈到,现场考察发现,曹操墓里有一块画像石表面有很多划槽,是作为铺地石时所划的,看来确实是用作铺地石的。可能是用旧画像石材料做墓葬的铺地石。不排除汉末、曹魏时期从山东请来一批工匠,这一批技法高超的工匠对墓葬建造做出了贡献[6]。

三、残石12例:内容考释及“书、画、镌”探微

在曹操高陵这批画像残石中,现选取具榜题的实物12例,聊作粗浅探讨。

(一)“谒隐、祭夫、复仇”画像石

这块已断裂为三截、经拼接后尚称完整(“宽1.28厘米、高0.71厘米、厚约11厘米”[2]236的画像石

图1

[原石如图1。摹本(图2)见河南省文物考古研究院编著《曹操高陵》第235页图一五四],是公安机关从盗墓者手中追回的。

图2

据考古部门所绘摹本,画面内容分上、下两大部分。上部分左侧画面从左至右依次有榜题“首阳山”“使者”“□者车”;右侧画面榜题依次为“侍史”“侍郎”“侍郎”“纪梁”“纪梁”;下部分空间,人物众多、场面复杂、动感强烈,榜题有“令车”“主簿车”“咸阳令”。

有观点认为,兹画像石上层左边为“首阳山采薇图”,右边为“杞梁妻图”,下层为“七女为父报仇图”[7]。依故事内容,笔者将这块分区域构图的画像石,姑且命名为“谒隐、祭夫、复仇”石。

伯夷叔齐耻食周粟之事,发生在商末周初。曹操高陵这块画像石,于上层最左边描绘了布衣装束、袖手跽坐、侧身面右、神态清逸的高士两人(两人头部之间有榜题“首阳山”,膝下留置高度达整块画像石上层高度三分之一的空白,似意在表现人物坐于高处或山峦之耸拔),以及身体前倾、谦卑恭敬的立者三人(前一人榜题“使者”,后两人榜题位置空白无字,结合画像石上层右侧人物衣饰情况看,或为“侍郎”)。三名官吏身后,有昂首奋蹄之健马一匹及安车一辆,车上有双手执辔之御者一人,马、车之间有首字残失的榜题“□者车”,当为“使者车”。安车多用于高官告老还乡或征召有重望之人,这里显然有官方欲请伯夷叔齐出山入仕之意。

杞梁之妻孟姜哭夫的故事,绘镌于画像石上层右侧。按杞梁,一作杞殖,春秋时期齐国大夫,齐庄公四年(公元前550年),在与莒国的激战中遭俘杀,其妻孟姜前往哭祭(见《春秋左传·襄公二十三年》)。到汉代,刘向《列女传》等文献又增加了哭崩城、投淄水等内容,孟姜“节烈妇”的形象由之得以彰扬。兹石之上,“杞梁”作“纪梁”,最右方当为纪梁之首级(此处采用虚拟表现手法,祭器置于祭台之上,人头形象勾画于右上方圆洞内,右下方大片留白,以见祭台之高与魂灵之杳),前方倾身拜祭者或即孟姜,其背后榜题“纪梁”应为“纪梁妻”。其余紧随孟姜者四人,前两人衣冠与后两人有所不同,据榜题应分别为“侍郎”(汉代郎官之一种,本为宫廷近侍,东汉以后为尚书属官,在任满三年称侍郎)、“侍史”(侍奉左右、掌管文书的人员)。“侍郎”一职肇创于汉,在描绘先秦故事时阑入汉代官名,这对判定画像石的年代提供了佽助。

发现内容有“七女为父报仇”故事的画像石,曹操高陵并非孤例。建于东汉建和元年(147年)的山东嘉祥武氏祠的前石室和左石室西壁下层,有两幅内容、布局皆同的“水陆攻战图”,其中前石室榜题有“主簿车”“主记车”“功曹车”“游徼车”“贼曹车”等。1993年在莒县东莞镇一座宋墓中,发现一块榜题为“七女”的汉代石阙画像,与上述“水陆攻战图”无二。同1971年发现的内蒙古和林格尔汉墓壁画“七女为父报仇图”(有“渭水桥”榜题)对照看,亦无区别。在咸阳以南的渭水之上架筑长桥,约始自秦昭王时期,秦始皇统一全国后,作了修缮、扩建,到汉代又经重修。七女复仇的地点,便是这座著名的古桥。但由于此故事迄今未见载于文献,故而依然没有详解。

曹操高陵的这幅“七女为父报仇图”,足足占据了整块画像石三分之二还多的面积。计有人物23个、桥1座、车3辆、马5匹、船2艘、鸟6只、鱼7条、兵器诸般,场面宏大、气氛激烈、造型简括、刻绘细腻,显示了高超的工艺水平。全图以一座梯形桥梁将空间分割为上下两部分,桥上部分厮杀正酣,刺客劫击“令车”“主簿车”上一众官吏,神色仓皇的“咸阳令”乘乱跃入桥下水中欲遁,却瞬间陷入早已布设好的伏击圈。

统观斯石,雕镌手法为典型的减地平面阴线刻,夸张地突出了没骨块面的造型效果。全石上、下两大部分画面,在散点透视的基础之上,分别采用了“平视横列法”(所刻画物象在一条水平线上呈横向排列,物象之间的关系靠左右位置或相关动作来表明,营造的是没有纵深关系的二维空间)和“鸟瞰散布法”(物象脱离水平线,散布于画面,靠上下左右位置显示远近纵深的空间关系)[8]。画面将时空、内容各异的三个故事,通过分区域构图的方法共置一石,并在主要物象以外的空白地方,填缀以飞鸟、游鱼等,从而不仅使整个空间饱满而丰富,还起到了有效烘托画面氛围的良好效果。

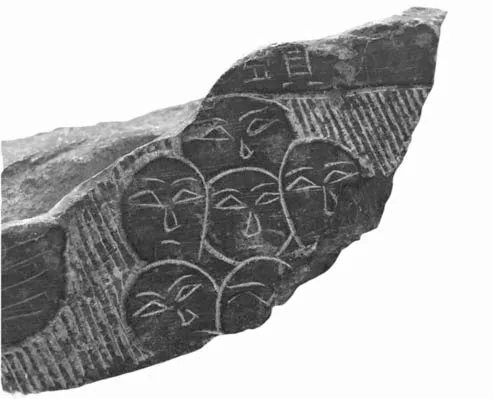

(二)“头”画像石

榜题有“头”字的画像石残块(原石如图3。拓本见河南省文物考古研究院编著《曹操高陵》第179页图一二二),凿纹减地平面阴线刻,描绘了相互之间有交叠、遮蔽关系(藉以表现上下、前后的空间次序)的一组漫画式光头人面形象;头像团块轮廓线之外的空间,经剔减一层之后,再凿出粗犷的竖纹衬地,对画面主体形象进行有力烘托;经残断破坏之后的石面(未剔减部分青黑光滑,显然经过打磨、抛光等工艺处理)上,尚余有6个人头,分上(1个)、中(3个)、下(2个)三排错置;人物面部大略为椭圆形,无发无耳,眉、眼、鼻、口悉以阴线、单刀刻出,卧刃侧锋、振厉劲爽,符号感、写意性极强;双眉及嘴巴均以一弯弧线表示,鼻子为束口“U”形(或锐角三角形),双目为等腰三角形,生动简洁,颇具匠心。

图3

紧贴一组头像上方,有横条形抛光平面,其上可见一“头”字;字上部虽有残损,但尚可辨识;阴刻隶书,结势宽扁,左部“豆”与右部“页”之间罅隙较大;用笔斩截方挺,点画交搭处以折易转,登见刚峻之态;“页”字下部末两笔,处理为水平、同向、丰起锐讫之平点,虽不免雷同,却亦有惯常隶法之外的异趣;单刀冲刻,不加修饰,线质瘦劲,整体上略显单薄。

画面内容待考。

(三)“赤乌”画像石

榜题为“赤乌”的画像石残块[原石如图4。拓本(图5)见河南省文物考古研究院编著《曹操高陵》第180页图一二三],采用“凿纹减地平面阴线刻”手法,描绘了一只神鸟的双翼末端及尾部的残存形象。按赤乌,一作金乌,亦代指太阳,乃中国神话中驾驭日车之神鸟。古人视太阳黑子为乌鸦,故名。马王堆汉墓所出土金乌有两只脚,至西汉后期,演变为三足,以与普通乌鸦相区别。

兹残石平面阴线勾绘物象细部,减地部分则凿以竖纹;紧贴榜题下方,仅余金乌剪状双翼之片断形象;阴刻隶书“赤乌”二字,构势宽扁,线条峻折直截,刊刻单刀劲冲,利刃猛力,有沉郁痛快之致;以“赤”字横画为例,皆自右向左露锋入石,渐冲渐按,至收笔处成斜角方切状,左粗重而右尖利,横画间距及形态无甚变化,有草率、雷同之失。另,两字下方皆有横置之四点,单刀自上而下迅凿所致,丰首锐末,彼此呼应,与排叠之横画之间,有着显见的对比关系。

图4

图5

(四)“白虎仁”画像石

图6

榜题为“白虎仁”的画像石残块[原石如图6。拓本(图7)见河南省文物考古研究院编著《曹操高陵》第181页图一二四],官方考古机构作“□□仁”[2]231,“白虎”二字未释。

图7

兹石整体上呈不规则矩形,由于断缺严重,仅余局部形象;画面可见一神兽昂首扬足、巨口大张、身有龙鳞、背生双翼,极具强悍健硕之美;雕镌手法为“凿纹减地平面阴线刻”,具体作业过程是:先将石面磨制平滑,以劲韧畅达的轮廓线勾绘物象,然后沿轮廓线薄薄剔地,再用细密的竖凿纹衬托主体画面,从而获得强烈清晰的视觉效果;复以阴线勾勒描绘物象细部,造型准确生动,刀法利落爽捷,线质优美畅达,信非俗手所为。

相较于画面之工细,阴刻隶书“白虎仁”三字则潦草随意得多。首字“白”左半部分残失不存,“虎”字字法不甚规范,当属民间俗讹字;三字皆结势宽扁,单刀薄刃浅浅刻划而就,线条贫瘠细弱,无提按波磔,断非精意之作。由此可见,榜题的书写、刊刻及整体艺术水准,在曹操高陵这批画像残石中所受重视的程度,或远逊于画面形象本身。

按白虎,“五灵”之一,唐·孔颖达《疏》:“麟、凤、龟、龙、白虎五者,神灵之鸟兽,王者之嘉瑞也。”在中国古代神话中,白虎乃西方保护神(据五行学说,西方属金,色白)、战神、杀伐之神。《宋书·符瑞志》云:“王者不暴虐,则白虎仁,不害物。”古人认为,如果统治者施行仁政,白虎就不会伤人害物。

看来,这块画像石上的“白虎”形象,也许是为了彰显墓主政声之敦厚仁爱。

(五)“宋王车”画像石

与战车相关的画像残石,曹操高陵发现有六块,所绘皆为人物、马匹及车轮等,其中之一有阴刻榜题“宋王车”三字 [原石如图8。拓本(图9)见河南省文物考古研究院编著《曹操高陵》第178页图一二一。另图见该书彩版九二]。

图8

图9

这块残石之上,绘刻有一匹马的臀部、尾部,一只车轮的局部,以及套装在马身上的类似曲轴、绳索、飘扬的带状物等形象,可知车驾正在行进中。兹石“凿纹减地平面阴线刻”,线条细劲而迅锐,马臀圆厚丰润、马尾粗壮微翘(马急速奔跑时,会翘举尾巴维持身体平衡),技法相当娴熟。物象轮廓之外的空间,则饰以绵密的竖凿纹。“宋王车”三字,单刀刊刻、隶势楷情,笔法、刀法无多讲究,八分书惯见的夸张波磔,在这里基本上不作强调,整体书写状态松弛自然。其中,“宋王”二字尚宽扁结势,迨及“车”字,居中之竖画抻长,横画左右收敛,字态陡然瘦高,与惯常隶书不类,隶、楷之间的字体衍变消息,于斯可窥。

按“宋王”,或即宋康王(子姓、戴氏,名偃,一称戴偃、宋王偃、宋献王),战国时期宋国的末任国君。宋剔成四十一年(公元前329年),戴偃袭兄夺权,取得国君之位,于宋康王十一年(公元前318年)自立为王。公元前286年,齐举兵灭宋,宋康王出亡,死于魏国温邑(今河南温县)。

从相关形象看,残石所描绘的也许是宋康王“虎奋三军、鹰扬千里”之时的某次征战场面。至于画面内容与曹操个人之间的关联,在没有确切证据之前,似不必穿凿附会。

(六)“佼人”画像石

刊刻有榜题“佼人”的画像石残块[原石如图10。摹本(图11)见河南省文物考古研究院编著《曹操高陵》第176页图一一九],官方考古机构释作“咬人”[2]231,或待商榷。

图10

图11

兹石呈不规则四边形,整体形态略近方,底缘较平,其余三面皆有断损。察其断残痕迹,或系人为摔裂、击砸所致;画面雕镌技法为“凿纹减地平面阴线刻”,物象之外则密凿竖纹衬地。造型朴拙简率、雕镌精细娴熟、线质宛转劲畅;画中左侧似为屋宇,檐脊右末端鸱吻部位,呈三角形高挑而起;屋檐右侧站立前后两人,皆侧面向右,着冠、宽袍大袖、眉目温良、举止儒雅。前者鼻头圆润而后者尖翘,前者身体微倾,双臂扬起,左高而右低,似欲抚触某物。后者袖手而立,神情闲适;两人头部之间,有阴刻榜题“佼人”。二字似未经布局、书丹,径以锐物信手刻划而成,纤薄草率,隶意泯没,近于行楷,无顿挫提按,结构随意,线条细弱如硬笔,与画像技法之成熟精美判然有别。

值得注意的是,由于榜题书写不够严慎,“佼”字的单人旁处理为几近纵向并行之两长点,极易与“口”混淆,致使迄今所见涉及此画像石的公开文字,莫不误作“咬人”(以刊于《考古》2010年第8期第40页的《河南安阳市西高穴曹操高陵》一文为例)。

按佼,美好;佼人,美人。所谓“佼人”,或即娈童,古时被君王贵族当作女性玩弄的美少年。这块画像石上所雕绘的两个容颜俊美、风仪出众的人物,恰好为“佼人”作了注脚。

(七)“饮酒人”画像石

榜题为“饮酒人”的画像石残块[原石如图12。拓本(图13)见河南省文物考古研究院编著《曹操高陵》第178页图一二一。另图见该书彩版九三],以“凿纹减地平面阴线刻”的雕镌手法,描绘了一名男子侧面向右的剪影式形象,因石刻残损而仅余头部、颈部及部分前胸。画面之外的剔地部分,则凿以纵密阴线。画面阴线细劲简捷,概括性地刻画出冠、眉、目、口、耳及服饰特征,意到即止、无假繁缛;“饮酒人”隶书三字,刊镌于人物头部右方位置,单刀阴刻,运笔娴熟练达,线质劲朗果断,字法略掺汉简牍帛书意趣,不强调八分书习见的波磔笔法,殊具清拔峻爽之致。

图12

图13

这里的“饮酒人”,或指西汉名相曹参。汉惠帝刘盈即位后不久,平阳侯曹参便接替萧何出任丞相。他践行黄老学说,倡导无为而治,对萧何制定的既有“轨则”丝毫不作更易,结果反而民安物丰、康宁祥和,故有“萧规曹随”之佳话。

曹操乃曹参胤嗣,《三国志·武帝纪》云:“太祖武皇帝,沛国谯人也,姓曹,讳操,字孟德,汉相国参之后。”其陵墓之中发现的“饮酒人”画像残石,究竟是否与曹参有关,待考。

(八)“文王十子”画像石

榜题为“文王十子”的画像石残块(原石如图14。另见河南省文物考古研究院编著《曹操高陵》彩版九三),雕镌手法为“凿纹减地平面阴线刻”,在被剔减的空间凿出密集的阴刻竖纹衬地。

图14

残石描绘一名戴冠侧面男子,于一顶大轿子的轿檐之下,神情恭谨、双手执笏、身体前倾,似正拜谒某位权重位尊之人。其左下方另有一人,石残断,仅余头顶冠帽之局部。兹进谒男子面向之正前方,有阴刻隶书榜题“文王十子”四字,结势宽扁、波磔消泯、字距稍紧,点画清拔瘦劲,镌刻单刀直冲,至末字“子”则有卧刃披削痕迹,略近汉代简牍帛书。

按笏板,又称手板、玉板或朝板,是古代臣下上殿面君时的工具。东汉刘熙《释名·释书契》云:“笏,忽也。君有教命及所启白,则书其上,备忽忘也。”执笏男子所谒见之人,或即周文王姬昌。其与正妃太姒育有十子,依次为:伯邑考(姬考)、周武王(姬发)、管叔鲜(姬鲜)、周公旦(姬旦)、蔡叔度(姬度)、曹叔振铎(姬振铎)、郕叔武(姬武)、霍叔处(姬处)、卫康叔(姬封)、冉季载(姬载)。

曹操高陵中出现“文王十子”画像石,或与曹叔振铎(曹氏得姓始祖)有关。《广韵·六豪》曹字注:“周武王封母弟振铎于曹,后以国为氏,出谯国、彭城、高平、钜鹿四望。”对此,曹操本人是积极响应的,“魏武作《家传》,自云曹叔振铎之后。”(《三国志·魏志·蒋济传》注引裴松之按)曹植在《武帝诔》中亦云:“于穆我王,冑稷胤周。”

此外,内容为“文王十子”的画像石,山东嘉祥武氏祠中早有发现。

(九)“孝子伯榆”画像石

榜题为“孝子伯榆”的画像石残块[原石如图15。拓本(图16)见河南省文物考古研究院编著《曹操高陵》第180页图一二三],为不规则狭长竖条状,略近梭形,显然是整石之上崩落的一个局部。

图15

图16

“凿纹减地平面阴线刻”的石面上:右方一人,宽袖长裙,面左而立,前臂抬起,指掌蜷握持物,其余头、面、肩、背等残失无存;左侧榜题下方另有一人,面左伏跪于地,腰、臀、双足可见。画面之外剔减部分凿出的纵密阴线,凌厉而草率,立者手部形象的平面阴线勾勒,亦甚粗砺犷直,与习见的精细流丽风格不同。

“孝子伯榆”四字,单行竖置,书写鄙野已极;无章法布局、起稿书丹之程序,径以尖锐硬物信手刻划,字距较紧,致使预留的榜题空间下部颇有富余;隶势构字,稍宽扁,间杂以楷、行笔法,纵意不羁,无提按顿挫,线质纤廉浮弱,书者显然未经训练;首字“孝”下部之“子”,中间横画于起讫处向上弯转,稍掺篆法,却又控刀不力,向右方冲荡而出,只好尖细上扬,勉强收尾了事。

按“伯榆”,一作伯愈、伯俞、伯瑜,姓韩,汉代著名孝子,梁国睢阳(今河南商丘)人。西汉刘向《说苑·建本》载:“伯俞有过,其母笞之,泣。其母曰:‘他日笞子,未尝见泣,今泣,何也?’对曰:‘他日俞得罪,笞,尝痛,今母之力不能使痛,是以泣。’”作为播布甚广的孝子题材,“韩伯榆被笞伤亲”亦见于山东嘉祥武梁祠画像石。画面有母子二人:手扶拐杖的老妪上方,榜题“榆母”;跪地悲泣者为伯榆,其身旁榜题为“柏榆伤亲年老,气力稍衰,笞之不痛,心怀楚悲。”

曹操高陵这块“孝子伯榆”残石,画面中那双手当为榆母之手,所握之物当为拐杖或笞子之杖。

(十)“熊禹也”画像石

榜题为“熊禹也”的画像石残块[原石如图17。拓本(图18)见河南省文物考古研究院编著《曹操高陵》第180页图一二三],官方考古机构释作“熊离也”[2]231,或欠妥。

图17

图18

该石裂痕醒目,为两块残石粘合拼接而成。画面残损过甚,几无完整形象可议。细加辨察,榜题左边有一双着靴之足,脚底朝天,呈倒悬状;榜题右边似为一只兽首,其耳若弯刀,尖翘向上。雕镌手法为“凿纹减地平面阴线刻”,物象之外衬以凑密的阴刻竖线。

阴刻隶书“熊禹也”三字,单行竖置,字距紧实,结势宽扁,用笔松活,线质灵动,或刻前有书丹之程序;刊镌以单刀直冲为主,利落爽辣。首字“熊”之右捺画,轻入重出、提按明显,以补刀、复刀动作,求铺张豪硕效果。

按“熊禹”,即化身为熊的夏禹。《汉书·武帝纪》颜师古注引《淮南子》云:“禹治鸿水,通轘辕山,化为熊,谓涂山氏曰:‘欲饷,闻鼓声乃来。’禹跳石,误中鼓。涂山氏往,见禹方作熊,惭而去。至嵩高山下,化为石,方生启。”

河南登封嵩山南麓的东汉“启母阙”上,雕刻有“夏禹化熊”的故事画像。曹操高陵的这块画像残石,从榜题左侧的倒悬人足到右侧的昂首之兽,描绘的或许正是大禹“化熊”的瞬间情状。

(十一)“梁高行”画像石

榜题为“梁高行”的画像石残块(原石如图19,见河南省文物考古研究院编著《曹操高陵》彩版九二图2),镌绘技法为“凿纹减地平面阴线刻”。

图19

阴刻隶书“梁高行”三字,单行竖置,点画细弱几不可辨,或为落刀刊刻之前以锐器信手划拉的草底儿。三字之中,将“梁”与“行”字下部之竖画恣意拉长,在快速书写间糅入行草笔法,不衫不履之态毕陈。

贞节列女故事是汉画像石着重表现的题材,“梁高行”即其一。按“梁高行”,实为“梁寡高行”:梁国有美妇,早寡拒嫁。梁王闻知,差人送上聘金。孰料寡妇竟然挥刀割去自己的鼻子,毁容以对。梁王徒叹奈何,嘉勉其“高行”称号。

“梁高行”的故事,见载于西汉刘向《列女传》,在山东嘉祥武梁祠后壁及左壁的第一层装饰带中的画像石上,亦有清晰描绘。该石画面刊“梁高行”、“奉金者”和“使者”三处榜题,阴刻隶书恭谨敦朴、人物造型准确生动、绘镌技法圆熟老到,堪称精品。而曹操高陵的这块画像石,却残损严重,整体上呈不规则纵长形,在勾勒造型、阴线描绘、减地凿纹、榜题刊刻等方面,皆有失粗疏,披露了某种促迫、塞责的作业心态。其艺术水准及视觉效果,与武梁祠同题作品比较,有着不小差距。

曹操高陵这块残石,榜题仅存“梁高行”。结合武梁祠画像石来看:榜题“梁高行”左侧的那名男子,当为受梁王差遣,向寡妇跽拜的“奉金者”。画面上,男子峨冠博带,双手高捧一器皿,内盛硕大的椭圆状物若干,应该是特意献上的聘金;榜题右侧人物首、身残失,榜题下方可见双手,左手执刀,右手持镜,度其情状,或即美妇果决劓鼻瞬间。

另外需要指出的是,武梁祠“梁高行”画像石上,寡妇与奉金者之间的榜题为“奉金者”(榜题“梁高行”在寡妇背后),而在曹操高陵画像残石上却为“梁高行”三字。并且,此三字点画草率浅细,有若对榜题位置的匆遽“补白”,敷衍应命之际,则难免失误。实际情况究竟如何,待考。

(十二)“……□重耳车”和“……王也”画像石

兹画像残石(原石如图20,见河南省文物考古研究院编著《曹操高陵》彩版九二图1)的榜题,官方考古机构释作“……□重瓦车……王也”[2]231,或未妥。

从画面上看,这块残石显然为双榜题左右并置,中界以笔直阴线。右侧榜题存“重耳车”三字,其中“重”字“田”部漏刻左右两竖画,揣知作业时,先将横画悉数刻毕,再补刻其余;“重”字上方,可见残余点画痕迹,必定另有至少一字在“重”之前;由两榜题空间面积相等,又能推出“王”字上方亦必另有至少一字。故而,窃意榜题释作“……□重耳车”和“……王也”,更接近事实。

图20

榜题“……□重耳车”中,“重”、“车”两字首笔,皆作一短撇画处理,且形态、刀法雷同,这或许与前述同类点画“捆绑式”刊刻的现象相似。对“重”字而言,首笔短撇还算勉强,置诸“车”颠,便有生造之嫌。兹般图一时方便的刊刻方式,实际上也透露出曹操高陵这批画像石在工艺上良莠不齐的某种矛盾“面目”。

兹石双榜题,阴刻单刀,入刀较轻,渐行渐按,收刀果决,线条痛快而不乏挺健;结势以隶为主,间杂楷意,弧笔婉畅而不柔媚,于劲直排叠之横、竖画之间,构成视觉弹性。

按重耳,即晋文公,姬姓,春秋时期晋国的第二十二任君主,春秋五霸中的第二位霸主,与齐桓公并称“齐桓晋文”。晋文公初为公子,骊姬之乱时被迫流亡在外十九年。这块“凿纹减地平面阴线刻”的双榜题残石,当与晋文公出行有关,所惜画面毁损过甚,无法看到珍贵的人物、车马形象。

四、结语

对曹操高陵画像残石实物资料作全面整理与研究,尚待来日。但“该墓出土的画像石风格明显不同于南阳和许昌,这种减地线刻的技法,可从东汉中晚期山东的画像石特征中去寻找。”[9]

就雕刻技法论,山东嘉祥画像石主要分四类:减地平面阴线刻(使用较为广泛,武梁祠、宋山、齐山、甸子、南武山等地都有实物出土,主要是凿纹减地平面线刻。制作时先把石面打磨得光滑平整,凿纹一般采用细密的竖凿纹,亦有斜纹。凿纹一般较浅,图像突出的幅度不大。视觉上夸张“块面”效果,与皮影、剪纸有相似之处)、凹面阴线刻、平面浅浮雕和平面阴线刻。其中,前两类是单纯的平面阴线刻(汉画像石最基础的雕刻方法)向浮雕演进的过渡阶段技法。

显然,这种“凿纹减地平面阴线刻”,在曹操高陵画像残石的雕镌技法中占有较大比重。仔细观察可以发现,这批残石的物象外轮廓线,与凿纹减地之间并不垂直,而是偃刀披削、略呈坡度,画面的立体感、层次感因之得到强化。

此外,通过研究嘉祥的部分汉代石刻题记,有学者认为,东汉时期,在今鲁西南地区,活跃着一支画像石工匠团队,个中部分人存在或同乡或亲缘的关系。这些“名工”“良匠”,在流动性很强的作业过程中,容易形成地域范围较大的施工覆盖面[10]。考古资料显示,迄今所见最早有纪年的是汉桓帝建和元年(公元147年),最晚的是汉灵帝光和元年(公元178年)山东莒县的孙喜阙。山东风格的画像石能在曹操高陵出现,或因这批工匠愿意到异地揽活所致。嘉祥之外,其工艺散布于泰安、济南、莒县、阳谷等地。这就为探讨曹操高陵画像石的匠作群体、技法源流及风格成因等,提供了一个有效的切入点。