“泥”“塗”历时替换考

贾燕子

(闽南师范大学 文学院,福建 漳州 363000)

我们把表示“水土相和的泥巴”概念的聚合称为“泥”概念域。在现代汉语中,“泥”是“泥”概念域的强势上位词,它既可指自然形成的烂泥,也可指人工和成的有某种用途的泥。①《现代汉语词典》(第七版)“泥”ní条的前两个义项为:1.□名含水的半固体状的土;2.半固体状的像泥的东西。“泥”nì条的第一个义项为:□动用土、灰等涂抹墙壁或器物。[1]948古代汉语情况有所不同:先秦时期,在“泥”概念域中,“塗”②按:“塗”是泥塗义的后起本字,古则借“涂”为之。清郑珍《说文新附考》:“古塗、途字并止作涂”,“凡以物傅物皆曰涂,俗以泥涂字加土作塗”。《说文新附》:“塗,泥也。从土涂声。”《说文·水部》:“涂,水。出益州牧靡南山。西北入渑(绳)。从水。余声。”“塗”的本义为泥、泥巴,引申为涂抺、敷擦等。“涂”的本义为水名。“塗”后来又简化作“涂”。文中表示本义泥塗义及其相关引申义时,字形仍写作“塗”。既是上位词,指水土相和的泥巴,又是下位词,指人工和成有某种用途的泥;“泥”是下位词,指自然形成的烂泥。两汉时期,随着语用势能的逐渐增强,“泥”的义域扩大,可指称上位义;而“塗”名词义的用例逐渐减少,多表示涂抹、涂饰等动词义。魏晋南北朝时期,“泥”进一步侵占“塗”的原型义域,并取代了“塗”的强势上位词地位;“塗”从“泥”概念域退出后,主要表示动词涂抹义。下文我们分先秦、两汉、魏晋南北朝三个时期,结合文献对这一发展脉络进行梳理,并进一步分析替换发生的原因。

一、先秦时期

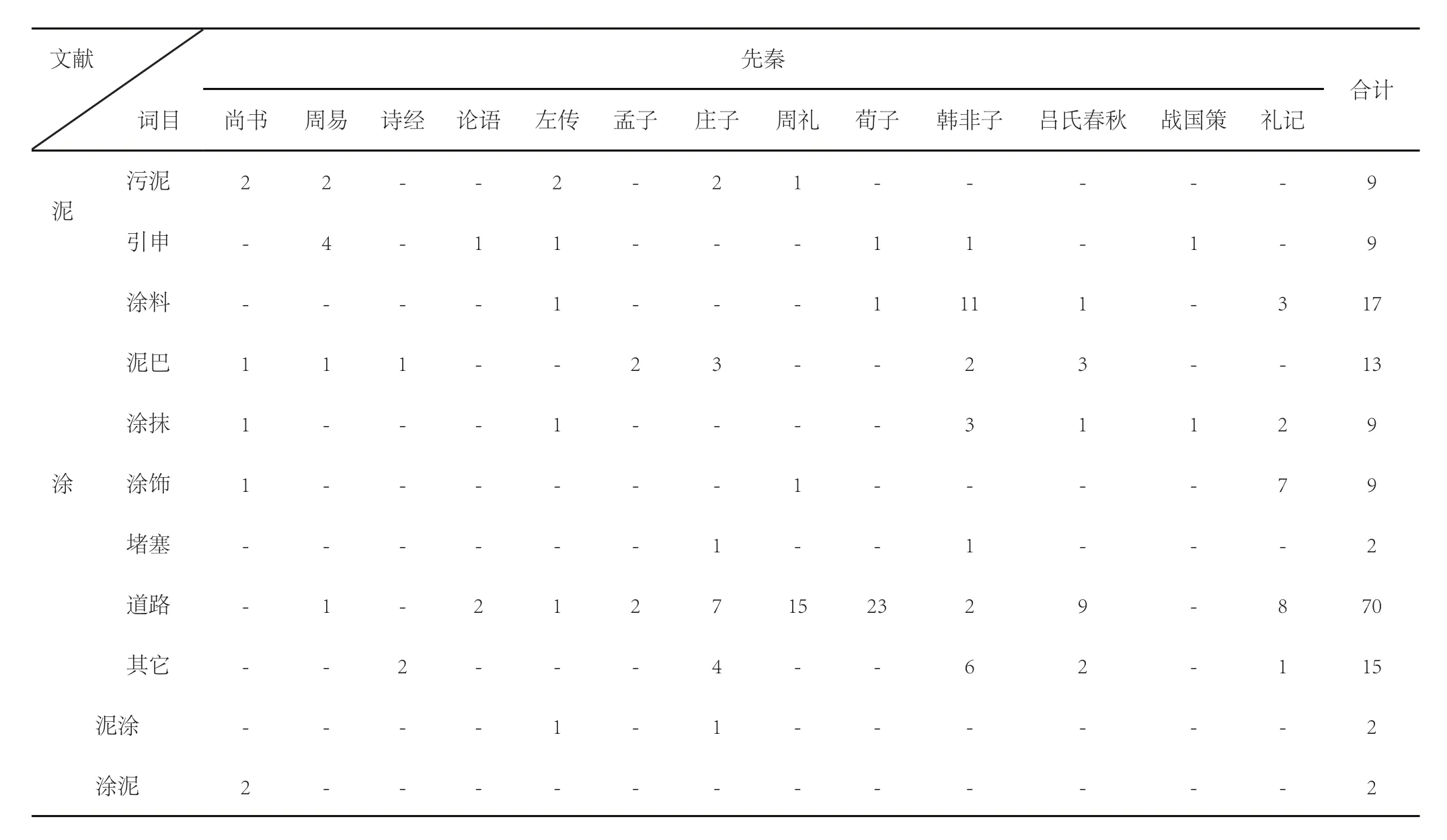

先秦时期,“塗”“泥”是“泥”概念域的两个主要成员③先秦文献中还有“泞”“墐”等表示“泥塗”之义,但用例极少,属于“泥”概念域的次要成员。:“塗”的本义当指人工和成有某种用途的泥,是个下位词,但它也可作上位词表示水土相和的泥巴;而“泥”则仅指自然形成的烂泥,是个下位词。先秦文献中“泥”“塗”的使用情况见表1:

《说文新附》:“塗,泥也。从土涂声。”郑珍《说文新附考》:“古塗、途字并止作涂。”《广雅·释诂三》:“塗,泥也。”《集韵·齐韵》:“埿,塗也。通作泥。”字书中“塗”“泥”多互训,都指水土相和的泥巴。但从先秦文献的用例来看,“塗”和“泥”的本义是有区别的:“塗”多指人工和的用来抹墙塞洞的半固体状的泥(此义项下文或简称为涂料),“泥”则多指由于下雨、积水等自然原因形成的烂泥。[2]66-67

“塗”表示“涂料”义的用例如:

(1)火所未至,彻小屋,涂大屋,陈畚挶;具绠缶,备水器;量轻重,蓄水潦,积土塗;巡丈城,缮守备,表火道。(《左传·襄公九年》)

(2)虞庆为屋,谓匠人曰:“屋太尊。”匠人对曰:“此新屋也,塗濡而椽生。”虞庆曰:“不然。夫濡塗重而生椽挠,以挠椽任重塗,此宜卑。更日久,则塗干而椽燥。塗干则轻,椽燥则直,以直椽任轻塗,此益尊。”匠人诎,为之而屋坏。(《韩非子·外储说左上》)

上例(1)中的“塗”指和好的准备抹在房上、墙上的防火的泥;例(2)中的“塗”指盖房子用的人工和好的半固体状的泥。“塗”表本义时还可和“砖”连用,如《荀子·正论》:“譬之,是犹以砖塗塞江海也,以焦侥而戴太山也,蹎跌碎折,不待顷矣。”例中的“砖塗”指用以塞堵空隙的砖头和半固体状的泥。

“塗”又可作为上位词,指水土相和的泥巴,包括人工和成与天然形成的。例如:

(3)上九,睽孤。见豕负塗,载鬼一车,先张之弧,后说之弧。(《周易·睽卦》)

(4)惟天生聪明时乂,有夏昏德,民坠塗炭,天乃锡王勇智,表正万邦,缵禹旧服。(《尚书·仲虺之诰》)

(5)立于恶人之朝,与恶人言,如以朝衣朝冠坐于塗炭。(《孟子·公孙丑上》)

(6)二大夫曰:“宁生而曳尾塗中。”庄子曰:“往矣!吾将曳尾于塗中。”(《庄子·秋水》)

表1 “泥”“塗”在先秦文献中的使用情况④表1中“泥”的“引申”类指由“污泥”义引申出的其它义项,如“滞陷不通”义、“污染”义等。“塗”的“其它”类指“塗”除了“涂抹;涂饰;堵塞;道路”义外的其它引申义项,如“污染”义、“途径”义等,像《韩非子》中出现的“当塗者”3例、“当塗之人”3例都计入“其它”类。“塗”表示“泥巴”义中,《尚书》的1例为“塗炭”连用,《孟子》的2例为“塗炭”连用。《诗经》“维叶泥泥”中的“泥泥”连用表示草盛貌,“涂山”、“三涂”等专名都不计入。

(7)夫婴儿相与戏也,以尘为饭,以塗为羹,以木为胾,然至日晚必归饷者,尘饭塗羹可以戏而不可食也。(《韩非子·外储说左上》)

例(3)高亨注:“塗,泥也。负塗,背上有泥。”例(4)孔安国传:“夏桀昏乱,不恤下民,民之危险,若陷泥坠火,无救之者。”例(5)赵岐注:“塗,泥也。炭,墨也。”“塗炭”连用,本指泥巴和炭火,在例(4)中隐喻极困苦的境遇,在例(5)中隐喻污浊之地,词汇化程度已经很高。例(6)、例(7)中的“塗”也都指泥巴,可以是人工和成的,也可以是天然形成的。

先秦时期,“塗”从涂料义引申表示涂抹义,《增韵·模韵》:“塗,抹也。乱曰塗,长曰抹。”例如《尚书·梓材》:“若作室家,既勤垣墉,惟其塗塈茨。”孔安国传:“惟其当塗暨茨盖之。”又如《韩非子·外储说右上》:“君亦见夫为社者乎?树木而塗之,鼠穿其间,掘穴托其中。”“塗”也引申表示涂饰义。《说文·木部》:“杇,所以塗也。”段注:“塗者,饰墙也。”《篇海类编·地理类·水部》:“塗,饰也。”例如《尚书·梓材》:“若作梓材,既勤朴斲,惟其塗丹雘。”孔安国传:“惟其当塗以漆丹以朱而后成。”又如《谷梁传·襄公二十四年》:“大侵之礼,君食不兼味,台榭不塗。”范宁注:“塗,涂饰。”此义后来多写作“涂”。“塗”还引申表示填塞、堵塞义,如《韩非子·喻老》:“白圭之行堤也塞其穴,丈人之慎火也塗其隙,是以白圭无水难,丈人无火患。”例中“塗”和“塞”对文,意义相近。又如《庄子·天运》:“塗却守神,以物为量。”成玄英疏:“塗,塞也。”“涂塞”和“涂饰”仅在于涂抹的目的不同:一为装饰,一为填塞。由事物到动作,是词义引申的一个基本规律。“塗”由泥巴义转指涂抹泥巴的动作,进而再转指以泥巴等涂抹墙壁、泥窗等的缝隙以填塞,或以颜料、油漆等涂抹于房屋、器物等表面以装饰。以上“塗”的词义扩展,是认知转喻机制发生作用的结果。

泥,字形又作“埿”,《广韵·齐韵》:“泥,水和土也。”又 《鉴韵》:“埿,深泥也。”《集韵·韵》:“埿,泥淖也。”《说文》无“埿”字⑤《说文·水部》收有“泥”字,释义为“水,出北地郁郅北蛮中。”。“泥”的本义当为自然形成的烂泥、污泥。先秦文献中“泥”仅表示由于雨雪等自然形成的污泥,不指人工和成的用作涂料等的半固体状的泥。例如:

(8)九三,需于泥,致寇至。象曰:需于泥,灾在外也。(《周易·需卦》)

(9)九四,震遂泥。象曰:震遂泥,未光也。(《周易·震卦》)

(10)吕锜梦射月,中之,退入于泥。占之,曰:“姬姓,日也;异姓,月也,必楚王也。射而中之,退入于泥,亦必死矣。”(《左传·成公十六年》)

(11)〔埳井之鼃〕赴水则接腋持颐,蹶泥则没足灭跗。(《庄子·秋水》)

上例中的“泥”从句义及注疏来看,都当指自然形成的烂泥。如例(8)孔颖达疏:“泥者,水傍之地,泥溺之处,逼近于难,欲进其道,难必害已。”例(9)李鼎祚集解引虞翻:“坤土得雨为泥。”《尔雅·释丘》:“水潦所止,泥丘。”邢昺疏:“丘形顶上污下,潦水停止而成泥泞者,名泥丘。”正因为“塗”和“泥”的本义有区别,所以它们的引申用法也不尽相同。“泥”因本义指烂泥,故由此引申出陷溺、阻滞义。《广韵·霁韵》:“泥,滞陷不通。埿,俗。”如《论语·子张》:“虽小道,必有可观者焉,致远恐泥,是以君子不为也。”例中的“泥”就是滞陷不通、胶着其中难以摆脱的意思。

在上古早期文献中已经出现“塗泥”连用的例子。如《尚书·禹贡》:“厥草惟夭,厥木惟乔,厥土惟塗泥。”孔安国传:“地泉湿。”从句义和孔安国的注释来看,“塗泥”当指自然形成的泥巴。也有“泥塗”连用的用例,如《庄子·田子方》:“弃隶者若弃泥塗,知身贵于隶也,贵在于我而不失于变。”例中的“泥塗”表示泥巴或污泥。

二、两汉时期

两汉时期,“塗”表示“涂料”和“水土混合物”之义的用例逐渐减少,更多用于“涂抹、涂饰”等引申义。“泥”的义域扩大,指称水土相和的泥巴,使用频率和文献分布率逐渐提升。

两汉时期,“塗”基本保持先秦时期出现的各种用法,但从使用频率看,其表示“涂料”义和“水土混合物”义的名词用例明显减少(详参表2)。“塗”表示“涂料”本义的用例不多,且常为引用或转述的先秦文献。如《说苑·政理》:“管仲对曰:‘夫社束木而塗之,鼠因往托焉,熏之则恐烧其木,灌之则恐败其塗,此鼠所以不可得杀者,以社故也。’”此例转引自《韩非子·外储说右上》:“桓公问管仲曰:‘治国何患?’对曰:‘最苦社鼠。夫社,木而塗之,鼠因自托也。熏之则木焚,灌之则塗阤,此所以苦于社鼠也。’”“塗”表示“水土混合物”义的用例如:

(12)或时见担死人衣,自著身;或时自身胆裸为塗腻。(东汉安世高译《道地经》)

(13)夫财者,会下财成塗,塗化成粪,粪化成土。(《太平经》卷93“阳尊阴卑诀第一百三十八”)

随着“塗”表示“涂料”“泥巴”名词义项用例的减少,其用于引申义表示“涂抹”“涂饰”“堵塞”等动词义项的用例大增。如《史记》中“塗”9见,全部用于引申义。《刺客列传》:“乃变名姓为刑人,入宫塗厕,中挟匕首,欲以刺襄子。襄子如厕,心动,执问塗厕之刑人,则豫让,内持刀兵。”《货殖列传》:“必用此为务,挽近世塗民耳目,则几无行矣。”以上前例表示“涂抹”义,后例表示“堵塞”义。

两汉时期的中土文献中,“泥”最常用的义项仍是指自然形成的污泥,如《汉书·沟洫志》:“河水重浊,号为一石水而六斗泥。”《释名·释衣服》:“帛屐,以帛作之,如屩也。不曰帛屩者,屩不可践泥也,屐可以践泥也。此亦可以步泥而浣之,故谓之屐也。”东汉佛经文献中,“泥”也多表“污泥、烂泥”义。例如竺大力共康孟详译《修行本起经》卷上“现变品第一”:“佛知至意,化地作泥。”支谶译《佛说遗日摩尼宝经》:“譬如大陂水污泥之中,生莲华优钵华也。”

“泥”的义域扩大,由“天然形成的烂泥”转指“水土相和的泥巴”,与“塗”构成同义词。《广韵·霁韵》:“泥,水和土。”《释名·释宫室》:“泥,迩也。迩,近也。以水沃土,使相黏近也。”例如:

(14)随侯之珠,国之宝也,然用之弹,曾不如泥丸。(《说苑·杂言》)

(15)凡中暍死,不可使得冷,得冷便死,疗之方:屈草带,绕暍人脐,使三两人溺其中,令温。亦可用热泥和屈草,亦可扣瓦碗底及车缸,以著暍人脐。(《金匮要略方论·杂疗方第二十三·疗中暍方》)

(16)阳气之热,非直消铁之烈也;阴气激之,非直土泥之湿也;阳气中人,非直灼剥之痛也。(《论衡·雷虚》)

(17)夫上之化下,下之从上,犹泥之在钧,唯甄者之所为,犹金之在熔,唯冶者之所铸。(《汉书·董仲舒传》)

以上例(14)—例(16)中“泥丸”“热泥”“土泥”中的“泥”,从语义上看,更可能指“水土相和的泥巴”而非“污泥、烂泥”。例(17)中的“在钧⑥“钧”指制陶器所用的转轮。《淮南子·原道》:“钧旋毂转,周而复币。”高诱注:“钧,陶人作瓦器,法下转旋者。”按,此例“币”通“弊”,指损坏。之泥”,义为“放置在制陶器所用的转轮之上的用以制造陶器的泥”,则显然是人工和成的。

当“泥”“塗”对举时,其本义仍有明显区别。如《论衡·累害》:“论者既不知累害〔所从生,又不知被累害〕者行贤洁也,以塗博泥,以黑点缯,孰有知之?”“泥”“塗”连用,既可指称上位义“水土混合物”,也可指称下位义“烂泥”。例如《淮南子·览冥》:“人羸车弊,泥塗至膝,相携于道,奋首于路,身枕格而死。”《论衡·纪妖》:“扬子云吊屈原,屈原何不报?屈原生时,文无不作;不能报子云者,死为泥塗,手既朽,无用书也。”

“泥”引申表示“用泥或如泥一样的东西涂抹或封固”义。《字汇·水部》:“泥,杇也。”《集韵·霁韵》:“埿,杇也。”东汉“泥”的此义项仅1见,《释名·释宫室》:“垩,亚也,次也,先泥之,次以白灰饰之也。”“泥”又引申表示“像泥状的东西”⑦《汉语大字典》“泥”条第三个义项“像泥一样黏糊的东西”。首引例证为《水浒全传》第3回:“那庄家连忙取半只熟狗肉,捣成蒜泥,将来放在智深面前。”例证太晚。,如《伤寒论·辨厥阴病脉证并治第十二·乌梅丸方》:“右十味,异捣筛,合治之,以苦酒渍乌梅一宿,去核,蒸之五升米下,饭熟,捣成泥,和药令相得。”这是由事物到性状的隐喻投射。

此外,笔者还调查了汉代的出土文献,如《马王堆汉墓帛书·五十二病方》中,“泥”共见6例,都表示“泥巴”义(包括人工和成的与自然形成的);而“塗”18例,其中表“泥巴”义仅2例,多数都表示“涂抹”义。例如:

(19)胻伤:取久溺中泥,善择去其蔡、沙石。置泥器中,旦以苦酒□□。以泥[傅]伤,傅□□之,伤已。己用。(又219[3]62-63)

(20)阑(烂)者方:以人泥涂(塗)之,以犬毛若羊毛封之。不已,复以。(又197[3]60)

(21)一,以青粱米为鬻(粥),水十五而米一,成鬻(粥)五斗,出,扬去气,盛以新瓦瓮,冥(幂)口以布三□,即封涂(塗),厚二寸。燔,令泥尽火而(歠)之,痏己。(又79[3]38)

(22)一,痔者,以酱灌黄雌鸡,令自死,以菅裹,涂(塗)上〈土〉,炮之。涂(塗)干,食鸡,以羽熏纂。(又171[3]55)

上例(18)中的“井中泥”和例(19)中的“久溺中泥”指自然形成的污泥,例(20)中的“人泥”和例(21)中的“泥”则更可能指人工和成的泥巴。由此可见,在秦汉之际“泥”的指称范围已经扩大。例(20)、例(21)和例(22)中的前一个“塗”都用为动词,表示“涂抹”义。例(22)中的后一个“塗”为名词泥巴义。

“泥”“塗”在两汉一些口语性较强的文献中的使用情况见表2:

表2 “泥”“塗”在两汉文献中的使用情况⑧表2中“/”后面的数字表示语素数,“/”前的数字为单用数,没有“/”的表示仅有单用的数据。表3同。“塗”的“泥巴”义中,“塗”作为语素出现的情况为:《论衡》“塗炭”1例、“塗车”2例,《风俗通义》“塗炭”1例,《释名》“塗车”1例。

考察两汉时期具有代表性的文献,发现“泥”数量上已经占了优势,而“塗”的使用频率大幅降低(见表2)。从组合能力来看,表示“水土混合物”义时,“泥”参与构成了一些新兴组合,如“土泥、泥土、泥丸、丸泥、热泥、井泥”等,而“塗”仅沿用成词“泥塗”“塗炭”“塗车”等。

三、魏晋南北朝时期

魏晋南北朝时期,“泥”的义域进一步扩大,入侵“塗”的原型义域“涂料”义,进而取代了“塗”在“泥”概念域中的强势上位词地位。“塗”表示名词义项的用例继续减少,基本上完全从“泥”概念域退出,更多表示动词“涂抹”义。“泥”“塗”在此期几部文献中的使用情况参表3。

表3 魏晋南北朝“泥”“塗”的使用情况⑨表3统计时,“泥洹、泥犁、三涂、五涂”等专有名词不计入。《世说新语》中“障泥”(指“垂于马腹两侧,用于遮挡尘土的东西”)2例,“泥”为语素。“塗”的“泥塗”义中,《六度集经》3例,《抱朴子》《周氏冥通记》各1例,《颜氏家训》2例都是“塗炭”连用,“塗”为语素。

“泥”表示“涂料”之义,二典都引南朝宋刘义庆《世说新语·汰侈》“石〔崇〕以椒为泥”为首见例证。据查,三国和东晋的佛经中已经有用例,南北朝佛经中用例更多。例如:

(23)还则裂厕,掘其地则新之。樟梓栴材,为之柱梁。香汤沃地,栴檀苏合郁金诸香,和之为泥。旃罽杂缯,以为座席。(三国吴康僧会译《六度集经》卷4“普明王经(四一)”)

(24)尔时营事,比丘雇人作砖作泥。(东晋佛陀跋陀罗共法显译《摩诃僧祇律》卷17)

(25)尔时诸比丘白佛言:“世尊,听我作草屋不?”佛言:“听。”“如是作壁、作户扇、作户楣格、作白泥、作五种画不?”佛言:“听。”(又卷33)

(26)时此比丘,因入僧坊,见壁有孔,即便团泥,而补塞之。(元魏吉迦夜共昙曜译《杂宝藏经》卷4“比丘补寺壁孔获延命报缘(四六)”)

(27)昔有一人,往至他舍,见他屋舍,墙壁塗治,其地平正,清净甚好。便问之言:“用何和塗,得如是好?”主人答言:“用稻谷 ,水浸令熟,和泥塗壁,故得如是。”(萧齐求那毗地译《百喻经·见他人塗舍喻》)

专门从事泥墙屋之人,先秦时期称为“圬人”,如《左传·襄公三十一年》:“库厩缮修,司空以时平易道路,圬人以时塓馆公室。”杜预注:“圬人,塗者。”孔颖达疏:“然则圬是塗之所用,因谓泥墙屋之人为圬人。”在东晋佛陀跋陀罗共法显译的《摩诃僧祇律》中则改称为“泥工”或“泥师”,如卷3“明四波罗夷法之三(盗戒之余)”:“若治众僧房舍,若泥工木工画工,及料理众僧物事者。”又卷10“明三十尼萨耆波夜提法之三”:“若营事比丘,雇窑师木师,作不净语,犯越比尼罪。若泥师画师,一切作师,亦如是。”

“泥”除了作为建筑材料用于涂抹墙屋,还有其它各种不同的用途。例如:

(28)今儿戏具,泥象泥牛泥马泥猪,杂巧诸物,纵横于地。(三国吴康僧会译《六度集经》卷2“须大拏经(一四)”)

(29)作铁筒长九寸,径五寸。捣雄黄三斤,蚓蝼蠰等分,作合以为泥。涂裹,使径三寸,匮口四寸,加丹砂水二合,覆马通火上,令极干。(东晋葛洪《抱朴子·内篇·守八·黄白》)

(30)取墐土作熟泥,封之,如三指大,长二寸,使蒂头平重,磨处尖锐。(北魏贾思勰《齐民要术》卷6“养鱼第六十一”)

由此推测,至迟到东晋时,“泥”已经取代了“塗”的强势上位词地位:既可指自然形成的污泥,也可指人工和成的有不同用途的泥。

“泥”表示“用泥、灰等涂抹或封固”义的用例,东汉仅1见,魏晋以后用例增多⑩中古之后,“泥”“塗”之间的界限逐渐泯灭,“塗”逐渐被排挤,“泥”用得多起来,“塗”的抹泥义也开始用“泥”。[2]66-67。例如《抱朴子·微旨》:“常以执日取六癸上土,以和百叶熏草,以泥门户,方一尺,则盗贼不来。”《摩诃僧祇律》卷18:“若通水沟,若抒井,若泥房舍,若扫地,若洗浴。”刘宋刘义庆《世说新语·汰侈》:“王〔恺〕以赤石脂泥壁。”⑪“泥”表示“用稀泥或如稀泥一样的东西涂抹或封固”之义,《汉语大字典》引此例作为首见例证。《汉语大词典》所引首见例证为《齐民要术 种枣》:“率一石,以酒一升,漱著器中,密泥之,经数年不败也。”例证都偏晚。[4]135

魏晋南北朝时期,“塗”的“涂料”义未见用例,“水土混合物”之义也仅作为语素保存于“塗炭”“泥塗”等复合词中,其最常用的义项是“涂抹”义。与“泥”的“抹泥”义相比,“塗”表示“涂抹”义时,其用以涂抹的东西范围极广,可以是泥、灰等,也可以是名香、恶露、血、蜜、油、梨汁、药等;其涂抹的对象范围也很广泛,可以是屋舍、地面、器物,也可以是人的身体或身体的某个部位、树、树叶等。例如《六度集经》卷7“禅度无极章第五(七四)”:“又如士女净自沐浴,名香塗身,内外衣新,鲜明上服,表里香净。”《摩诃僧祇律》卷1“明四波罗夷法之一”:“猎师问曰:‘我作何方便养育此鹿,得生归我国?’仙人答言:‘以蜜塗树叶而用养之。’”《齐民要术》卷5“种红蓝花、栀子第五十二”:“小儿面患皴者,夜烧梨令熟,以糠汤洗面讫,以暖梨汁塗之,令不皴。”

四、替换的原因

不管就历时还是共时而言,语言都不是一个静态的封闭系统,而是开放的处于不断运动变化的,而变异就是语言运动的体现。徐通锵(1990)指出,“语言结构的不平衡性是语言系统自发地进行自适应、改进结构的内在杠杆和机制,是语言保持活力的一个条件。”[5]语义是语言系统中的一个结构要素,因而不平衡性同样是语义演变的动因之一。一个词随着使用的频繁往往会引申出许多新的义项,词义负担不断加重,表义的明晰性受到影响,这时就会把某些义项卸给其他词,通过词义的分担来求得系统内新的平衡。

“泥”取代“塗”的主要原因,就是“泥”的语义单一,表义明晰,而“塗”的语义负担过重。在我们做数据统计的13部先秦文献中,“塗”的“道路”义总计70例,而其“涂料”义共17例,“泥巴”义共13例,两者之和也远远低于“道路”义的用例数,而且表示“涂料”义和“泥巴”义的文献分布率也低于“道路”义。与“塗”相比,“泥”作为名词,仅表示“烂泥”义,语义单一明确,这一优势为“泥”最终取代“塗”奠定了坚实的基础。(参表1)两汉时期,“道路”义仍是“塗”最主要的义项,在我们调查的12部汉代文献中共出现45例,“涂抹”义的用例也大增,其总出现数仅次于“道路”义,共27例。如《史记》中“道路”义12例,“涂抹”义8例,“涂料”义和“泥巴”义未出现。《论衡》中,“塗”表示“道路”义15例,表示“泥巴”义7例,其中单用仅1例,其它6例都是作为语素出现在固定组合中(“塗炭”1例、“塗车”2例、“泥塗”3例),表示“涂抹”义1例。“泥”表示“自然形成的烂泥”的用例增多,同时义域扩大,可指“人工和成的泥巴”,并发展出了“泥状物”这个新的义项。(参表2)到魏晋南北朝时期,“塗”的“涂抹”义成为其占绝对优势的主导义位,在我们调查的10部文献中共出现279例,而“塗”的其它义项的总用例数还不到30例。“泥”则成为“泥”概念域的强势上位词,表示“烂泥”“涂料”“泥巴”等各种自然形成或人工和成的“水土混合物”是其主导义位,在所统计的10部文献中共出现185例。同时,“泥”表示“抹泥”义的用例也大增,共出现74例。而“泥”的其它义项用例都不多。(参表3)