糖皮质激素不同给药途径对突发性耳聋的疗效观察

李启利

(河南省新乡市第二人民医院耳鼻喉科 新乡453000)

突发性耳聋是指不明原因感音神经性听力功能突然丧失,常伴耳鸣、恶心、眩晕等症状,临床上常采用糖皮质激素全身给药进行治疗,但由于耳内存在血-迷路屏障,内耳难以达到一定药物治疗浓度,若为保证治疗效果持续给予大剂量激素会引起血糖及血压改变,增加感染风险[1]。鼓室内直接注射用药可避开血-迷路屏障,使内耳局部药物浓度超出全身给药浓度的100倍,但相关报道[2]表明,内耳给药需通过鼓膜有创穿刺用药,易引起一过性眩晕、鼓膜损伤和中耳感染等并发症。姚亮等[3]研究发现,耳后筛区注射糖皮质激素可有效治疗突发性耳聋,且几乎不影响患者的血糖和血压水平,耳后注射对内耳结构没有造成直接损伤,操作简单,安全有效。本研究比较了静脉滴注、鼓室注射及耳后注射等三种不同途径治疗突发性耳聋的效果及不良反应发生情况。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年4月~2018年4月我院收治的105例突发性耳聋患者作为研究对象,采用随机抽签法分为A组、B组和C组,每组35例。A组男20例,女15例;年龄34~58岁,平均年龄(45.28±5.51)岁;病程 2~28 d,平均病程(10.53±3.74)d;初始听阈60~88 dB,平均听阈(70.15±8.61)dB。B组男22例,女13例;年龄32~60岁,平均年龄(46.01±5.74)岁;病程 1~29 d,平均病程(10.79±3.52)d;初始听阈 60~86 dB,平均听阈(70.75±8.83)dB。C组男19例,女16例;年龄33~59 岁,平均年龄(45.67±5.23)岁;病程 2~26 d,平均病程(10.91±4.02)d;初始听阈 62~85 dB,平均听阈(70.63±8.43)dB。三组患者的基本资料相比较,差异无统计学意义,P>0.05,具有可比性。

1.2 纳入标准 符合《突发性聋诊断和治疗指南》[4]中突发性耳聋诊断标准,并经电耳镜检查、声导抗及纯音耳阈测试确诊者;签署知情同意书者。

1.3 排除标准 伴有外耳及中耳疾病者;伴有梅尼埃病、听神经瘤等病变者;合并高血压、糖尿病者。

1.4 治疗方法

1.4.1 A组 静脉滴注地塞米松磷酸钠(国药准字H32021492)10 mg,1 次 /d,持续治疗 7 d 后,改用强的松片(国药准字 H62020285)30 mg,1 次 /d,每周减量5 mg,共治疗1个月。

1.4.2 B组 取仰卧位,患耳向上,外耳道常规消毒,予以1%丁卡因行鼓膜表面麻醉后,采用内窥镜进行鼓膜穿刺,缓慢注射地塞米松磷酸钠0.5 ml入鼓室内,隔天注射1次,持续治疗10 d。

1.4.3 C组 取坐位,进行耳后皮肤消毒后定位,于耳后沟上缘1/3处与外耳道口上缘水平线交点处垂直进针,针头抵达骨膜停止进针,注射地塞米松磷酸钠0.5 ml,隔天注射1次,持续治疗10 d。

1.5 观察指标及疗效评价标准 (1)统计三组患者的治疗有效率。治疗前后分别检测250~8 000 Hz气道纯音听阈均值,比较患者听阈均值升高程度。各频率听阈恢复正常或达患病前水平评为痊愈;听阈均值升高>30 dB评为显效;听阈均值升高15~30 dB评为有效;听阈均值升高低于15 dB评为无效。治疗有效率=(痊愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%。(2)观察两组治疗过程中的不良反应发生情况。

1.6 统计学处理 数据处理采用SPSS20.0统计学软件,计数资料以%表示,采用χ2检验,计量资料以(±s)表示,采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 三组治疗有效率比较 A组的治疗有效率为62.86%,B组的治疗有效率为85.71%,C组的治疗有效率为88.57%,B组和C组的治疗有效率明显高于 A 组,χ21=4.786,P1=0.029<0.05,χ22=6.293,P2=0.012<0.05;B组与C组的治疗有效率相比较,差异无统计学意义,χ23=0.128,P3=0.721>0.05。见表 1。

表1 三组治疗有效率比较

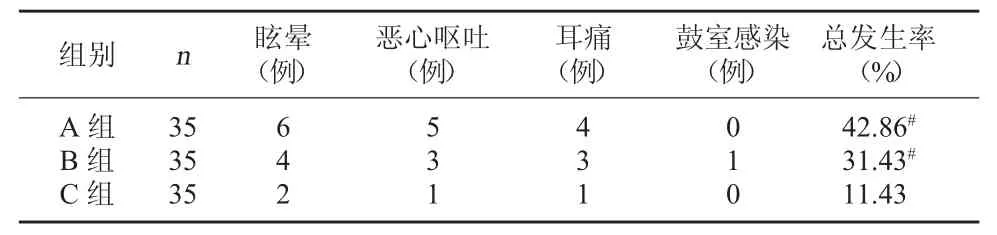

2.2 三组不良反应发生率比较 A组不良反应发生率为42.86%,B组不良反应发生率为31.43%,C组不良反应发生率为11.43%,C组不良反应发生率明显低于 A 组和 B 组,χ21=8.741,P1=0.003<0.05,χ22=4.158,P2=0.041<0.05;A组与B组的不良反应发生率相比较,χ23=0.979,P3=0.322>0.05。见表 2。

表2 三组不良反应发生率比较

3 讨论

突发性耳聋患者通常在数分钟、几小时或3 d内相邻2个及以上频率听力下降至少20 dB,虽30%~60%患者会出现自愈倾向,但突发听力下降会对患者的学习和工作产生严重影响[5]。突发性耳聋病因复杂,致病机制尚未完全明确,多数耳科学者认为内耳微循环障碍可能是导致耳聋的主要病因,微循环血管功能下降,出血或血管栓塞、痉挛会导致局部毛细血管扩张,周围组织缺氧,内耳细胞变性、坏死,造成感音性神经听力功能损伤[6]。糖皮质激素可有效改善内耳微循环功能,通过结合内耳受体,抑制血管扩张,可减轻耳蜗血管内皮细胞水肿,缓解血管痉挛状态,促进听力神经功能恢复[7]。糖皮质激素治疗突发性耳聋的的临床价值目前已得到临床认可,但采用何种给药途径效果最佳并能保证安全性仍是临床研究的热点。

采用静脉滴注配合口服是目前临床上最常用的给药途径,但全身给药会带来一定的停药反应,靶向定位较差,内耳血-迷路屏障会造成局部病灶有效药物浓度较低而降低治疗效果,而且全身用药会影响机体免疫功能,增加炎症反应及感染风险,用药时间长可导致库欣综合征,使血糖、血压升高[8]。鼓室内注射糖皮质激素通过圆窗膜渗透给药可显著增加耳蜗血流量,靶向定位效果好,可突破内耳血-迷路屏障限制,维持内耳淋巴电解质平衡,改善内耳缺血和缺氧状态,有效避免全身用药带来的毒副作用,逐渐成为替代全身用药的一种新型用药途径[9]。但鼓室注射仍存在一定的局限性,耿萍等[10]研究发现,鼓室注射糖皮质激素经过咽鼓管时会发生药物流失,造成内耳药物浓度难以控制,治疗效果不稳定,而且鼓室注射是一种有创检查,会破坏鼓室正常解剖结构,造成鼓膜穿孔,并发中耳炎。

2007 年,杨晓琦等[11]发表关于耳后注射药物治疗顽固性耳聋的文章,提及耳后给药途径不仅可克服全身用药存在的有效浓度不足、副作用多的缺点,而且该方式具有的缓释效应可长时间维持药物局部作用浓度,临床效果显著。耳后血供极为丰富,注射药物可通过耳后动静脉、颞浅动静脉等头皮血管网进入板障静脉,从内淋巴囊到达内耳鼓膜和鼓室黏膜,发挥药物治疗效果[12]。本研究结果显示,采用鼓室内注射给药和耳后给药的治疗效果均优于全身给药,且耳后给药方式的不良反应发生率明显低于前两者,表明采用糖皮质激素耳后筛区注射给药途径治疗突发性耳聋效果显著,安全性高。