感觉统合训练在脑瘫康复训练中的应用

李功举

(河南省漯河市康复医院临床康复科 漯河462000)

小儿脑瘫是婴幼儿先天性发育缺陷或受到非正常损伤而导致的临床综合征,主要表现为行动或运动异常障碍,合并智商水平低下、视听及言语障碍[1]。目前临床尚无针对小儿脑瘫的有效手术或药物治疗方案,大多数患儿需要经过正规积极的康复治疗才可能恢复独立步行或辅助下行走,但仍会残留步态异常等问题,影响患儿的生活质量。本研究在脑瘫患儿康复训练中实施感觉统合训练,取得良好的效果。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2016年7月~2017年5月收治的74例脑瘫患儿为研究对象,以随机双盲法分为对照组和观察组各37例。对照组男22例,女15例;年龄 2~9岁,平均年龄(5.5±1.7)岁;智力障碍分级:轻微21例,中度12例,重度4例;单纯痉挛型10例,先天性共济失调者19例,弛缓型3例,手足徐动型5例。观察组男27例,女10例;年龄1~8岁,平均年龄(5.4±1.6)岁;智力障碍分级:轻微20例,中度13例,重度4例;单纯痉挛型11例,先天性共济失调者17例,弛缓型5例,手足徐动型4例。两组患儿一般资料比较,差异无统计学意义,P>0.05,具有可比性。

1.2 纳入及排除标准 (1)纳入标准:符合《脑瘫指南及定义、分型、诊断标准修订》[2]相关诊断标准;无需借助辅助仪器,可独立行走10 m;患儿监护人签署知情同意书。(2)排除标准:存在心、肺、肝、肾等严重功能不全者;合并语言障碍、智力障碍者;步态试验等评估不能配合者;近6个月内接受过外科手术治疗者;遗传代谢性疾病、先天畸形及癫痫者。

1.3 治疗方法

1.3.1 对照组 实施常规康复训练方案,包括物理疗法(电刺激疗法)、运动疗法(Vojta法、Rood法、Bobath法)、作业疗法(清洁、大小便训练、穿脱衣训练、进食训练等)、中医康复(针灸疗法、推拿疗法等)。1次/d,30 min/次,6次/周。定期进行康复评估并评价康复治疗的效果,及时调整康复治疗方案,注意循序渐进,忌粗暴用力、急于求成。共训练6个月。

1.3.2 观察组 在对照组基础上实施感觉统合训练。(1)训练初期重点关注患儿的肢体平衡能力与协调能力的训练,包括静态训练与动态训练。静态训练主要是加强对自己身体各部分位置的认知。动态训练包括上下、左右摇晃及回转,训练与项目包括吊竖筒、滑板、跳床、平衡态、旋转盘等。通过动静协调运动,促使患儿掌握站、坐、卧位等正常姿势的保持。(2)触觉学习训练:训练项目可用不同的教具如毛巾、地毯、沙土、木块等做游戏,以改善患儿的触觉防御机制及基本人际关系。洗澡时摩擦身体肌肤、抓痒、口腔周围的面肌触摸、舌头的运动等都有助于患儿的触觉健全和敏感抑制。(3)听觉训练:利用可发声的物品,刺激患儿的听觉能力,锻炼其辨别力、节奏感以及灵敏度。(4)强化空间感知训练:通过眼球运动改善、视知觉的学习训练,提高患儿的空间认知及感知能力,协调视觉与听觉,提高眼手配合熟练度。训练项目包括指导患儿进行跳床、投篮、接球、拼图接龙、投掷等游戏,培养患儿的判断力以及空间感知力。1次/d,1 h/次。共训练6个月。

1.4 观察指标 (1)比较两组治疗前后步态指标,包括患侧站立足长、步行足长、步速及步宽。站立足长测量:患儿全足落地时,取足印长度,测量足跟后缘至第二趾骨末端间的距离;步行足长测量:患儿步行过程中所获得的足印长度,测量足印后缘至第二趾骨末端间的距离;步速测量:测定患儿的平均步行速度;步宽:取两足跟中间点之间的长度距离。(2)比较两组治疗前后平衡功能,包括轨迹长、单位面积轨迹长、外周面积、左右偏移、矩形面积。轨迹长测量:重心移动轨迹的总长;外周面积测量:患儿重心移动轨迹包围所形成的多边形表面积总和;左右偏移:患儿重心偏离中心的程度;矩形面积:患儿重心偏离中心最远处的重心点所形成的矩形面积;单位面积轨迹长:总轨迹除以外周面积。(3)比较两组治疗前后智力商数(Intelligence Quotient,IQ)及胆商(Daring Intelligence Quotient,DQ)。采用韦氏儿童智力量表测定评价IQ值,IQ<70,则表明智力水平缺损。采用Gesell发育量表评价DQ值,包括语言、精细动作、大运动、适应性5个能区,满分100分,评分越高,则表明发育水平越好[3]。

1.5 统计学方法 数据处理采用SPSS20.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,行t检验,计数资料用率表示,行χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

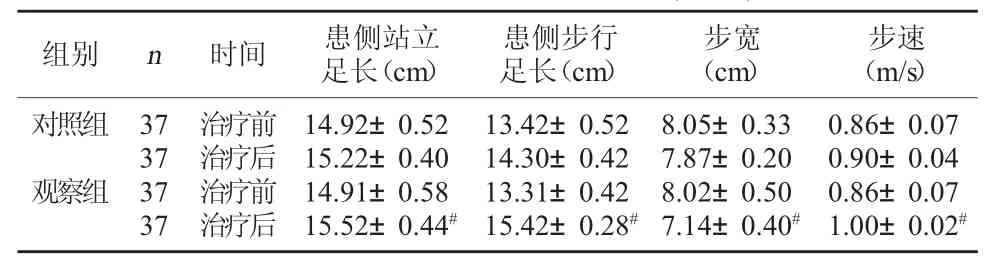

2.1 两组治疗前后步态指标比较 治疗前,两组步态指标比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组患侧站立足长、步行足长、步速均明显高于对照组,步宽低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组治疗前后步态指标比较(±s)

表1 两组治疗前后步态指标比较(±s)

注:与对照组治疗后比较,#P<0.05。

步速(m/s)对照组观察组组别 n 时间 患侧站立足长(cm)患侧步行足长(cm)步宽(cm)37 37 37 37治疗前治疗后治疗前治疗后14.92±0.52 15.22±0.40 14.91±0.58 15.52±0.44#13.42±0.52 14.30±0.42 13.31±0.42 15.42±0.28#8.05±0.33 7.87±0.20 8.02±0.50 7.14±0.40#0.86±0.07 0.90±0.04 0.86±0.07 1.00±0.02#

2.2 两组治疗前后平衡功能比较 治疗前,两组平衡功能比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组轨迹长、矩形面积、外周面积、左右偏移水平均明显低于对照组,单位面积轨迹长增加幅度高于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后平衡功能比较(±s)

表2 两组治疗前后平衡功能比较(±s)

注:与对照组治疗后比较,#P<0.05。

组别 n 时间 轨迹长(mm) 单位面积轨迹长(mm-1) 矩形面积(mm2) 外周面积(mm2) 左右偏移(%)对照组观察组37 37 37 37治疗前治疗后治疗前治疗后52.64±2.02 51.28±2.02 53.01±2.30 47.77±2.09#103.52±7.40 109.02±6.75 105.02±7.02 120.05±9.04#3.66±0.30 3.00±0.25 3.60±0.44 2.47±0.41#0.54±0.01 0.48±0.01 0.55±0.01 0.40±0.02#50.92±0.12 50.47±0.22 50.80±0.11 49.30±0.62#

2.3 两组治疗前后IQ、DQ比较 治疗前,对照组IQ、DQ 分别为(67.0±10.4)分、(65.2±9.6)分,观察组 IQ、DQ 分别为(65.0±8.5)分、(64.0±10.1)分,两组IQ、DQ比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,对照组 IQ、DQ 分别为(90.5±5.5)分、(71.5±12.4)分,观察组IQ、DQ分别为(98.5±9.0)分、(80.0±13.1)分,观察组IQ、DQ均明显高于对照组(P<0.05)。

3 讨论

脑瘫患儿因中枢神经系统存在不同程度的损伤,多伴有运动与感知异常,部分存在感觉统合失调,少数虽无感统失调,但会因运动障碍而致感觉异常或缺少感知;同时脑瘫儿童会在触觉方面表现得过度敏感或迟钝,尤其是前庭感觉不协调,而只有当前庭平衡和触觉正常时,本体觉才会正常。因此,临床治疗脑瘫的关键在于加强患儿的身体协调训练,促进其神经系统恢复正常。

感觉统合训练作为机体的有效协调方法,是个体对大脑接受到的视觉、听觉、触觉等刺激信息经中枢神经有效组合所形成的适应性反应能力[4]。感觉统合这一观点最早由国外学者提出,儿童症处于生长发育期,中枢神经系统发育生长旺盛,大脑可塑性以及恢复代偿能力较强,异常运动和步态尚未固定,通过感觉统合训练运动锻炼,控制感觉输入,刺激前庭系统、触觉和本体感,可改善患儿运动不协调、注意力不集中等问题,对矫正儿童自控能力以及学习障碍具有积极意义[5]。

本研究结果显示,治疗前,两组IQ、DQ、步态及平衡功能指标比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组患侧站立足长、步行足长、步速、单位面积轨迹长增加幅度及IQ、DQ均明显高于对照组,步宽及轨迹长、矩形面积、外周面积、左右偏移水平均明显低于对照组(P<0.05)。说明在脑瘫患儿康复训练中应用感觉统合训练,可显著提高患儿康复效果。分析原因可能是因感觉统合训练能够根据患儿特点,利用游戏运动以及特制器材方式,提供有针对性的训练,从而改善患儿的感知能力,矫正患儿大脑对信息的不良处理,提高运动操作的协调性以及稳定性,并进一步提高患儿的发育水平以及智力水平。关爱丽等[6]研究结果显示,感觉统合训练应用可显著改善脑瘫患儿的IQ、DQ水平。本研究结果与该研究基本相符。综上所述,感觉统合训练有助于促进脑瘫患儿病情康复,值得临床推广应用。