灌溉方式对粳稻新品种富合3号籽粒产量 及水分利用率的影响

盖志佳 杜佳兴 付久才 张敬涛 赵宏亮 马 瑞 蔡丽君 刘 伟 刘婧琦 黄成亮 冯延江 宋秋来 杜晓东 郭震华

(1黑龙江省农业科学院佳木斯分院,佳木斯 154007;2黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所,哈尔滨 150086; 3黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所,佳木斯 154026)

黑龙江省是我国粳稻主产区之一,占全国粳稻种植面积的30%左右[1]。黑龙江省稻区属于寒地水稻,本区域生态特点是生育期、无霜期短,活动积温少,前期升温慢、后期降温快,生育期低温冷害频 发[2],适合黑龙江省稻区的水稻灌溉模式也有10余种。粳稻是黑龙江省主要粮食作物之一,传统灌溉模式不仅耗水量大、水分利用率低,而且不利于黑龙江省粳稻产业持续发展和我国粮食安全。鉴于此,黑龙江省粳稻生产必须推行节水灌溉,减少水稻的灌溉用水量,提高水稻水资源利用效率,进而缓解黑龙江省水资源短缺的问题。本试验以水稻新品种富合3号为试验材料,研究不同灌溉模式对富合3号籽粒产量、干物质运转特征及水分利用效率的影响,以期为寒地黑龙江省推广节水灌溉技术提供依据和参考,同时也为推广富合3号水稻新品种及配套技术提供理论支撑。

1 材料与方法

1.1试验材料试验材料为粳稻新品种富合3号,由黑龙江省农业科学院佳木斯分院选育,审定编号:黑审稻2018025。

1.2试验方法试验于2018年在黑龙江省农业科学院佳木斯分院水稻试验田进行。试验设置4个处理:淹水灌溉、间歇灌溉、控制灌溉I和控制灌溉II,分别用I1、I2、I3和I4表示。具体灌溉方法:插秧至返青期:4个处理采用相同的灌溉方式,浅水灌溉(0~2.0cm);分蘖期:I1处理实行传统的深水淹灌,田间水位始终保持在10.0~15.0cm;I2处理实行间歇灌溉,每7~10d灌水1次,每次灌水5.0~7.0cm,使田面形成2.0~4.0cm水层,自然落干,基本上是有水层4~5d,无水层3~4d,反复交替;I3处理实行定额灌溉,定额量为灌溉后田间水层深度保持在3.0cm左右;I4处理实行定额灌溉,定额量为灌溉后田间水层深度保持在1.5cm左右;水稻生育中后期:I3、I4处理采取间歇灌溉处理,但实行定额灌溉,I3处理水层深度保持在3.0cm左右,I4处理水层深度保持在1.5cm左右。乳熟末期(8月中旬):I1~I4处理全部人工排水晒田,4个处理均采用遇降雨深蓄不排水的管理措施。每个小区实行单排、单灌,小区长20m、宽5m,面积为100m2。4月25日育苗,5月25日移栽,插秧规格30cm×13cm。

1.3测定项目及方法

1.3.1灌溉水量测定采用LXS-80水表(上海佑科仪器仪表有限公司生产)进行灌溉水用量测定,分别于每次灌溉前记录水表读数,每次灌溉后记录水表读数,计算后得出每次灌溉用水量。

1.3.2田间水层测定田间水层深度通过直尺测定,每个处理放置3个直尺,灌水后分别读取水层深度,取平均值为该处理水层深度。

1.3.3干物质量测定分别在分蘖期、孕穗期、齐穗期、成熟期,每个处理选取具有代表性的植株5穴,紧贴地面割取地上部分,将植株分为茎鞘、叶片和穗,放置烘箱中105℃下杀青30min,85℃烘干至恒重。茎鞘干物质输出率(%)=(齐穗期茎鞘干重-成熟期茎鞘干重)×100/齐穗期茎鞘干重,茎鞘干物质转换率(%)=(齐穗期茎鞘干重-成熟期茎鞘干重)×100/籽粒干重。叶片干物质输出率(%)=(齐穗期叶片干重-成熟期叶片干重)×100/齐穗期叶片干重,叶片干物质转换率(%)=(齐穗期叶片干重-成熟期叶片干重)×100/籽粒干重。

1.3.4产量及产量构成因子测定于成熟期每小区选取生长一致的植株5株考察单株有效穗数、穗粒数、穗实粒数、结实率、千粒重及籽粒产量。

1.3.5水分利用效率测定以1hm2稻田实际灌溉的单位水量(m3)所生产的籽粒产量(kg)为灌溉水的利用效率,灌水水分利用效率(kg/m3)=单位面积籽粒产量/单位面积灌水量。自然降水水分利用效率(kg/m3)=单位面积籽粒产量/单位面积自然降水量。

2 结果与分析

2.1灌溉方式对粳稻干物质积累的影响由表1可知,随着生育进程的推进,茎鞘干重和叶片干重呈先增加再降低的趋势,在齐穗期达到最大值;而穗干重和单株干重呈逐渐增加的趋势,在成熟期达到最大值。灌溉方式对孕穗期粳稻茎鞘干重和叶片干重影响显著,控制灌溉I(I3)处理显著高于其他处理;但是分蘖期、齐穗期灌溉方式对粳稻茎鞘干重、叶片干重、穗干重及单株干重影响不显著;成熟期灌溉方式对单株干重影响显著,间歇灌溉(I2)处理显著高于其他 处理。

表1 灌溉方式对粳稻植株干物积累的影响 (g)

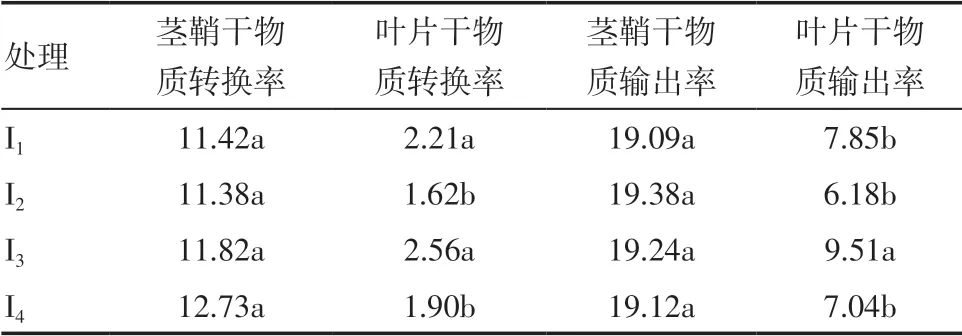

2.2灌溉方式对粳稻干物质运转的影响由表2可知,灌溉方式对茎鞘干物质转换率和输出率影响不显著,但是对叶片干物质转换率和输出率影响显著。淹水灌溉(I1)和控制灌溉I(I3)处理叶片干物质转换率差异不显著,但是显著高于间歇灌溉(I2)和控制灌溉II(I4);控制灌溉I(I3)叶片干物质输出率最大为9.51%,显著高于其他3个灌溉处理,淹水灌溉(I1)、间歇灌溉(I2)和控制灌溉II(I4)之间差异不显著。总体上,不同灌溉处理的茎鞘的干物质转换率和输出率明显高于叶片。

表2 灌溉方式对粳稻干物质运转的影响 (%)

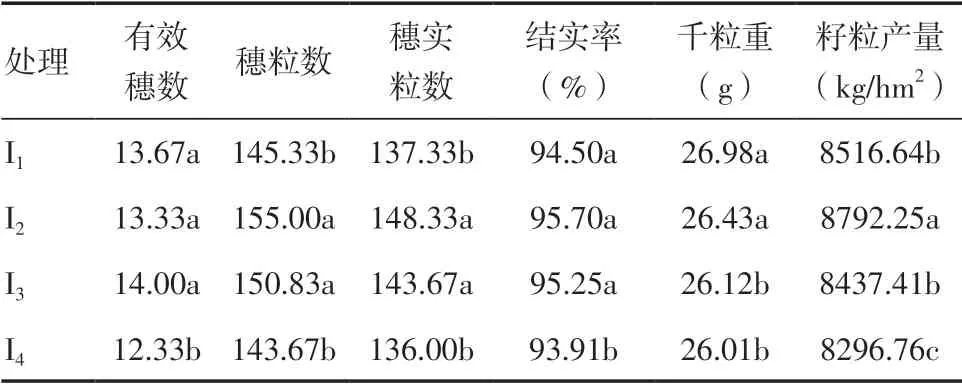

2.3灌溉方式对粳稻籽粒产量及产量构成因子的影响由表3可知,灌溉方式对粳稻籽粒产量及产量构成因子影响达到了显著水平。间歇灌溉(I2)处理产量最高,为8792.25kg/hm2,显著高于控制灌溉I(I3)、控制灌溉II(I4)和淹水灌溉(I1)处理,增产率分别为4.04%、5.64%和3.13%,控制灌溉I(I2)和淹水灌溉(I1)处理之间产量差异不显著,但是显著高于控制灌溉II(I4),这说明灌水量少不利于粳稻产量的形成。淹水灌溉(I1)、间歇灌溉(I2)和控制灌溉I(I3)处理之间有效穗数、结实率差异不显著,但是显著高于控制灌溉II(I4)处理,这说明灌水量少不利于有效穗数的形成和结实率的提高。控制灌溉I(I3)和间歇灌溉(I2)处理之间的穗粒数、穗实粒数差异不显著,但是显著高于淹水灌溉(I1)和控制灌溉II(I4)处理,这说明灌水少或者过多均不利于穗粒数的形成。淹水灌溉(I1)和间歇灌溉(I2)处理的千粒重差异不显著,但显著高于控制灌溉I(I3)和控制灌溉II(I4)处理。

表3 灌溉方式对粳稻籽粒产量及产量构成因子的影响

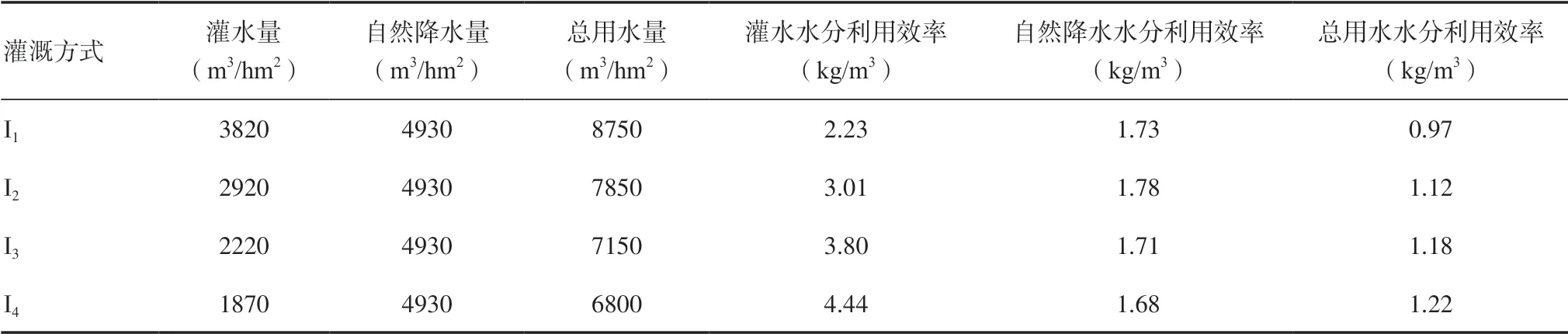

2.4灌溉方式对粳稻水分利用效率的影响由表4可知,整个生育时期灌水量和总用水量依次为淹水灌溉(I1)>间歇灌溉(I2)>控制灌溉I(I3)>控制灌溉II(I4);灌水水分利用效率以控制灌溉II(I4)处理最高,为4.44kg/m3,自然降水水分利用效率以间歇灌溉(I2)处理最高,为1.78kg/m3,总用水水分利用效率以控制灌溉II(I4)处理最高,为1.22kg/m3。

表4 灌溉方式对粳稻水分利用效率的影响

3 结论与讨论

水稻产量的形成过程实际上是干物质生产、分配、运转的过程,水稻产量主要由穗粒数和千粒重决定[3]。张自常等[4-5]研究表明,与中期搁田、全生育期保持浅水层灌溉相比,干湿交替灌溉产量增加显著,增产的原因主要是由于结实率和千粒重的显著增加,从而提高了干物质积累。节水灌溉与常规灌溉相比,显著提高了千粒重,从而提高了产量[6]。每穗粒数和结实率是不同灌溉方式影响产量的重要因素[7]。本研究结果表明间歇灌溉处理籽粒产量显著高于其他处理,该处理穗粒数、结实率均高于其他处理,且千粒重略低于淹水灌溉,但差异不显著,这也间接表明灌溉方式通过影响穗粒数、结实率和千粒重进而影响籽粒产量,这与前人研究结果基本一致。赵宏亮等[8]研究表明,灌溉方式显著影响水稻籽粒产量,不同品种对不同灌溉方式响应不同。本研究表明对富合3号水稻品种而言,间歇灌溉产量最高。

水分利用效率是衡量作物光合产物生产和水分利用关系的重要指标之一。灌水水分利用效率以控制灌溉II处理最高,为4.44kg/m3,其次是控制灌溉I、间歇灌溉,这3种节水灌溉方式均提高了水分利用效率。这与赵宏亮等[8]、杨士红等[9]的研究结果一致,说明节水灌溉能够有效提高水资源利用 效率。

综上所述,关于灌溉方式对粳稻干物质积累及运转特征、籽粒产量及产量构成因子影响的研究,结论并不一致,这可能是与水稻品种、生态区域、田间管理、灌水量等因素有关,建议进行多点、多年、多品种的试验,以期为黑龙江粳稻水资源高效利用提供科学依据和参考。