玉米新品种农华5号的选育与应用

冯 建 张国宾 郑淑云 赵洪建 赵秀玲 董君霞

(1北京金色农华种业科技股份有限公司,北京 100080;2北京金色丰度种业科技有限公司,北京 101300)

玉米是重要的粮食、饲料和工业原料作物,已经发展成为我国第一大农作物。黄淮海夏播玉米区占全国玉米种植面积的30%以上。随着我国加入WTO的深入,玉米种业和玉米种植业面临更加激烈的竞争。玉米种植业由单产效益向规模效益演变,轻简化栽培势在必行,原始的精耕细作已经不符合当下农业发展的需求。市场上迫切需要稳定、高产、品质优、耐热性好、脱水快、适应性广、密度弹性大的品种。北京金色农华种业科技股份有限公司以市场为导向,经过多年的努力,选育出符合市场需求的玉米新品种农华5号。2017年通过黄淮海夏播玉米区国家农作物品种审定委员会审定,审定编号:国审玉20176087。

1 亲本来源及品种选育

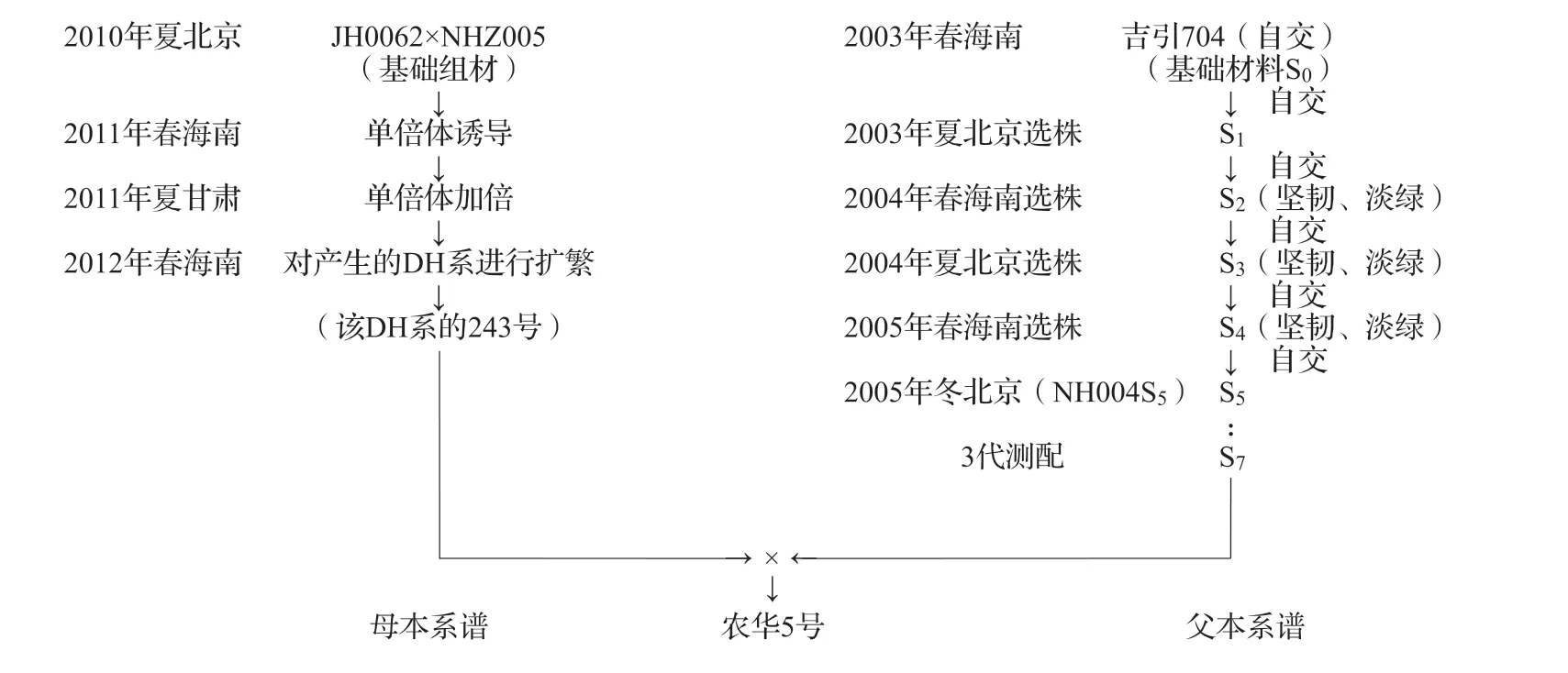

1.1亲本来源母本JH0243是由JH0062与NHZ005为基础材料,利用单倍体技术选育而成。该自交系具有根系发达、耐热性好、脱水快、适应性广、产量高、品质优、抗黑粉病等特点。父本NH004是以吉引704为基础材料,采用系谱法,经连续自交育成的结实性好,一般配合力高,综合性状表现突出,抗丝黑穗病、茎腐病、玉米螟的自交系。

1.2选育过程农华5号是2012年冬由北京金色农华种业科技股份有限公司以JH0243为母本、NH004为父本组配而成的杂交种。2013-2014年参加公司多点品比试验,2015-2016年通过国家区域试验及生产试验,2017年通过国家农作物品种审定委员会审定,命名为农华5号。选育过程见图1。

图1 亲本选育系谱及杂交种组配

2 品种特征特性

2.1植物学特征生育期100.5d,熟期比对照郑单958早1~2d。幼苗叶鞘紫色,叶片、叶缘绿色,花药紫色,颖壳绿色,雄穗分枝数5~7个。株型半紧凑,株高295cm左右,穗位高115cm左右,全株叶片数19~20片。花丝紫色,果穗筒型,穗长18cm、穗粗4.8cm,穗行数14~16行,穗轴红色,籽粒黄色、半马齿型,百粒重36g。

2.2品质2016年12月经过农业部谷物品质监督检测中心鉴定:籽粒容重762g/L,粗蛋白10.04%,粗脂肪3.73%,粗淀粉74.63%,赖氨酸0.32%。各项指标明显优于国家最新标准。

2.3抗性2015年秋,经中国农业科学院作物科学研究所接种鉴定:中抗弯孢叶斑病,感小斑病、茎腐病,高感瘤黑粉病、粗缩病。

2.4适宜区域经多年多点广泛区域试验和观察,该品种适宜在北京、天津、河北保定以南地区、山西南部、河南、山东、江苏淮北、安徽淮北、陕西关中灌区等黄淮海夏玉米区种植。

3 产量表现

2015-2016年参加黄淮海区域试验,2年每667m2平均产量697.4kg,比对照郑单958增产11.1%。2016年参加生产试验,宿州、徐州、广饶、邢台、郑州等45个试验点,每667m2平均产量618.9kg,比对照郑单958增产6.3%。2017年在黄淮海区域示范推广,每667m2平均产量672.7kg。

4 栽培技术要点

4.1提高播种质量适播期为6月中上旬。粗缩病连年发生的地块,夏玉米播期可推迟到6月10-15日,重病地块在6月15日后播种。播种时要重视土壤墒情,择机播种,保证不缺苗、不断垄,力求做到苗齐、苗全、苗均、苗壮。每667m2定苗4000~4500株。

4.2科学施肥依据玉米需肥规律,最好采用基肥和追肥相结合的方式,这种方法既可满足培育壮苗的需要,又可满足生殖生长的需求[1]。基肥每667m2施优质农家肥2000kg左右、磷酸二铵10~15kg、尿素15~25kg、氯化钾或硫酸钾7~10kg,也可选择养分数量相当的复合肥;玉米拔节后追施尿素10~15kg。也可采用种肥同播的方法,利用长效缓控释肥一次性施入。

4.3病虫害防治苗期防治灰飞虱、蚜虫、地老虎等地下害虫,兼治粗缩病,从而保证苗全、苗壮;大喇叭口期用颗粒杀虫剂丢芯,防治玉米螟,兼治蚜虫[2-3]。

4.4适时收获该品种后期脱水比较快,籽粒乳线消失、黑层出现时,达到生理成熟,此时即为最佳收获期,选择晴天及时收获,以免遇阴雨造成霉烂损 失[4];如收获过早,产量降低,影响品质[5-6]。