鹰嘴豆种子表型性状多样性评价

周生坛 陆艳鹏 郭瑞军 杨 涛 刘 荣 李 冠 王 栋 季一山 王晨瑜 黄宇宁 宗绪晓

(1中国农业科学院作物科学研究所,北京 100081;2青海省海东市互助县农业技术推广中心,海东 810500)

鹰嘴豆(Cicer arietinumL.),染色体2n=16,隶属于蝶形花亚科野豌豆族鹰嘴豆属,有桃豆、鸡豌豆、鸡头豆、羊头豆等中文别称[1]。鹰嘴豆种植历史悠久,起源于亚洲西部及近东地区,是世界上重要的食用豆种类之一。据FAO统计表明,全世界鹰嘴豆种植面积达1480.2万hm2,总生产量达1424万t。 过去10年间,鹰嘴豆总种植面积上升22%,总产量增加42%,单产增加16%,在东亚、东南亚乃至全世界种植面积逐年扩增。从20世纪90年代起,我国从ICRISAT、ICARDA引进数百份鹰嘴豆种质资源,已在新疆、青海、云南等地试种[2]。到2006年底,国内已保存567份鹰嘴豆种质资源,全世界已有20个国家共保存52179份鹰嘴豆种质资源[3]。目前,鹰嘴豆种植、生产、加工、贸易均具有广阔的发展前景。鹰嘴豆可食用药用,其富含氨基酸、蛋白质、维生素、皂苷等丰富的生理活性营养物质,且具有耐旱、耐盐碱、抗病虫害等优点[4]。有研究表明鹰嘴豆-根瘤菌具有强大的固氮能力,有利于鹰嘴豆的推广和种植[5]。

目前鹰嘴豆在我国种植稀少,种植区域主要集中在云南、甘肃、新疆等地[3],关于鹰嘴豆种质资源收集、开发、育种等方面的研究也较少。邵千顺等[6]对151份鹰嘴豆材料的株高、种皮类型、粒型、粒色、花色、株型等性状进行遗传多样性分析发现,鹰嘴豆种质资源各个性状遗传多样性指数变化差异较大,不同鹰嘴豆种质资源的变异系数也有很大差别。种植地域不同,鹰嘴豆农艺性状表现差异也不同。借鉴蚕豆[7]、花生[8]、小麦[9]、燕麦[10]等作物种质资源运用相关分析、主成分分析以及聚类分析等方法,对鹰嘴豆农艺性状进行整合分析,可为鹰嘴豆种质资源收集、筛选等研究利用提供诸多科学依据。

本研究从育种角度,对鹰嘴豆种子表型性状进行研究,包括直径、周长、粒长、粒宽、投影面积、百粒重、长宽比及圆度等8个数量性状以及粒型、种子表面、粒色3个质量性状,并对数据进行整合分析,为鹰嘴豆优异基因发掘、育种改良以及种质创新提供理论依据。

1 材料与方法

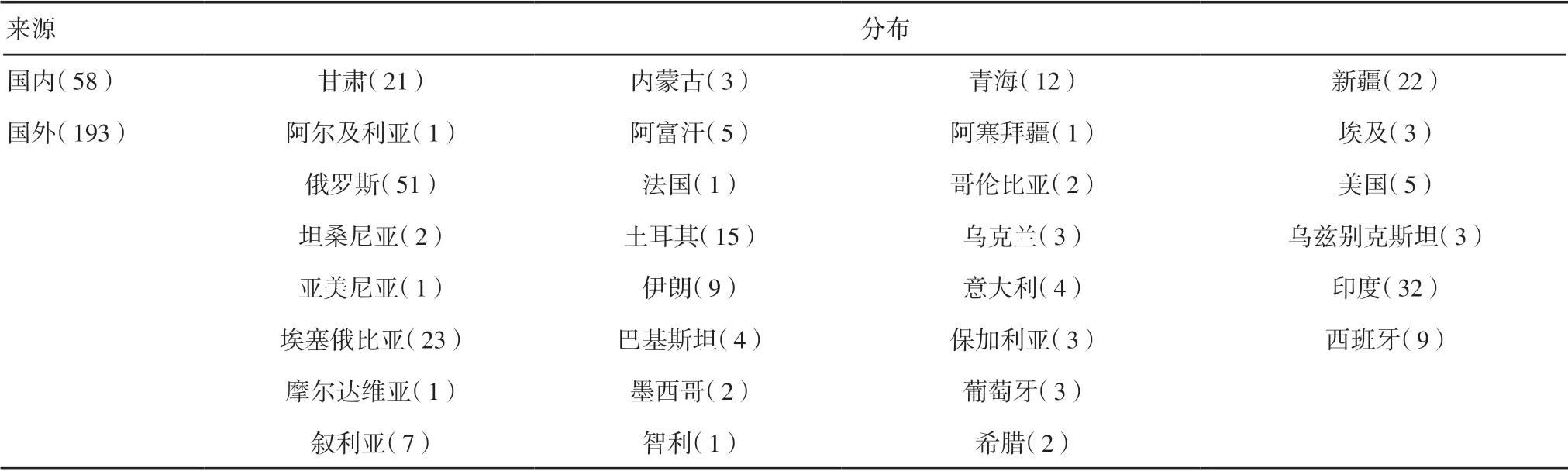

1.1试验材料供试的251份鹰嘴豆种质资源均来自中国农业科学院作物科学研究所国家种质资源库,按不同地理来源划分,包括来自国外26个国家的193份材料和来自国内4个省(区)的58份材料(表1)。

表1 251份鹰嘴豆供试材料来源地

1.2试验方法

1.2.1田间试验选择具有代表性的251份鹰嘴豆种质资源,于2017年3月在山东东营播种,播种采取点播,大田栽培采用2m行长,每行20粒,株距10cm。于2017年6月混合收获。

1.2.2种子表型性状测定2017年10月对种子相关性状进行考种分析。依据《鹰嘴豆种质资源描述规范和数据标准》将种子表面、粒型、粒色共3个种子性状差异性用阿拉伯数字进行代替。粒型:1=羊头形,2=鹰头形,3=球形;粒色:1=黑色,2=褐色,3=浅褐色,4=黑褐色,5=红褐色,6=灰褐色,7=肉褐色,8=灰色,9=灰黄色,10=米色,11=黄色,12=浅黄色,13=黄褐色,14=橘黄色,15=橘红色,16=米黄色,17=象牙白色,18=绿色,19=浅绿色,20=色彩斑驳,21=黑褐马赛克;种子表面类型:1=光滑,2=粗糙,3=凹凸不平。运用SC-G型考种分析仪及千粒重仪,导出直径、周长、粒长、粒宽、投影面积、百粒重、长宽比及圆度等种子数量性状相关 参数。

1.2.3数据分析应用Microsoft Excel 2013对种子数量性状相关参数的基本数据进行整合分析,计算极大值、极小值、平均值、标准差及变异系数。运用SPSS 24.0对粒型、粒色、百粒重、投影面积等表型数据进行相关性分析、主成分分析;运用Popgene 1.32对表型性状数据进行处理,计算出251份鹰嘴豆种质资源间的欧氏距离,利用Mega 5.0进行聚类 分析。

2 结果与分析

2.1各来源供试材料表型数量性状变异比较由表1得知,供试251份鹰嘴豆资源百粒重变化范围在6.45~37.82g之间,平均百粒重为18.18g,其中百粒重最大的资源来自阿富汗,统一编号为L0001090,其次则是来自美国的L0000024,百粒重达36.39g。从不同来源的角度分析,国内鹰嘴豆资源平均百粒重高于国外资源,平均为21.21g。此外,百粒重超过25g的鹰嘴豆资源达37份,其中国外有21份,而国内只有16份,共占供试鹰嘴豆资源的14.74%;百粒重达到30g以上的有8份,国外资源有6份,国内资源中青海与甘肃各1份。

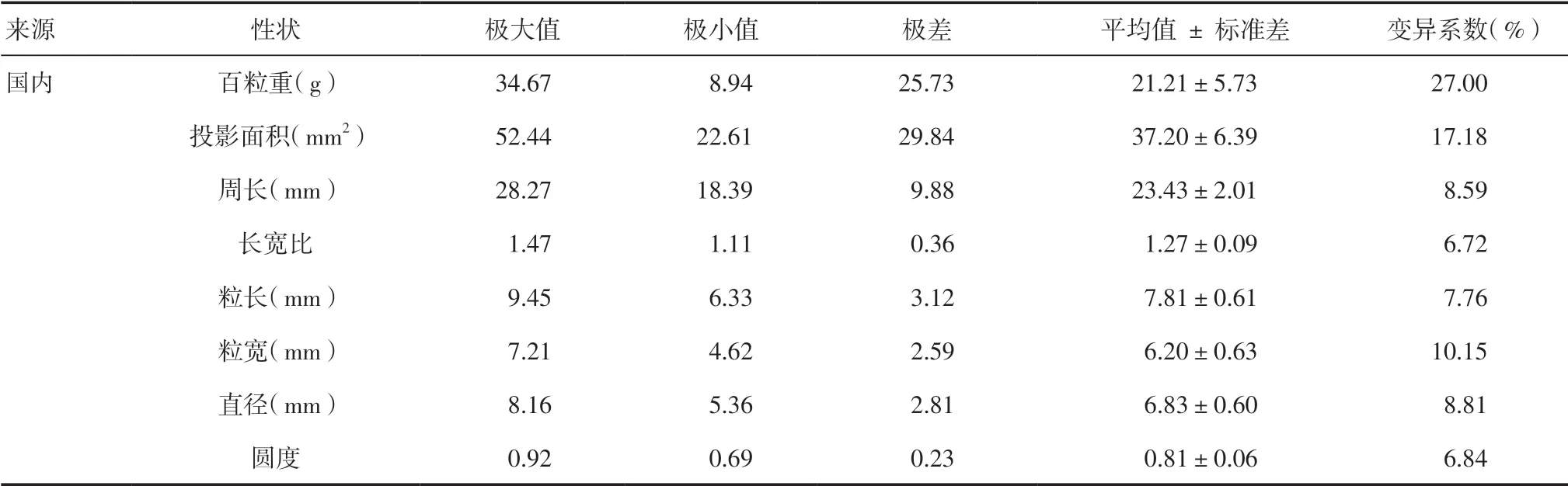

表1 不同来源鹰嘴豆种质资源种子性状主要参数

续表

变异系数表明各数量性状的离散程度大小。整体而言,百粒重的变异系数高于其他性状,为34.80%;长宽比和圆度变异系数均小于其他性状,分别为7.70%、7.80%。从国内、国外的两种来源上看,变异系数最大的是百粒重,分别为27.00%、36.05%;变异系数最小则为种子长宽比,分别为6.72%、7.88%。国内、国外的8个数量性状变异系数范围分别为6.72%~27.00%、7.88%~36.05%,平均值则为11.63%、14.55%,说明国内和国外两种鹰嘴豆资源总体的遗传变异的离散程度相似。

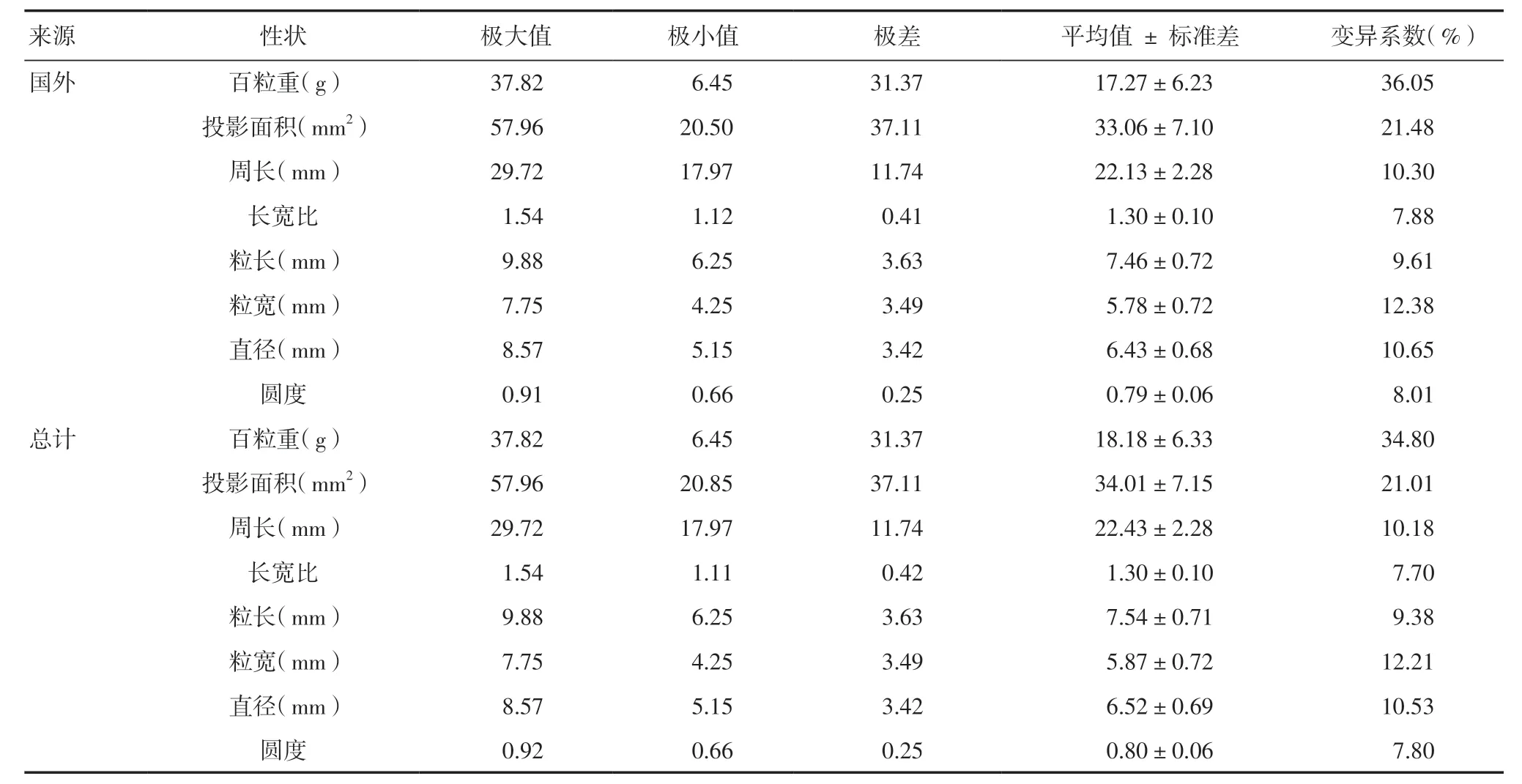

2.2种子表型性状的相关性分析由表2得知,在11个性状之间,仅有粒型与粒长、长宽比与种子表面、圆度与种子表面、圆度与粒长、粒长与长宽比的相关性未达到显著水平,其余均达极显著水平(P<0.01)。长宽比与种子表面和粒长未达到显著水平,与其余性状均呈极显著负相关,而直径、周长、粒长、粒宽、投影面积与百粒重间的相关系数均高于0.75,呈极显著正相关。百粒重作为鹰嘴豆种质资源数据标准与育种改良的重要指标之一,与直径、周长、粒长、粒宽、投影面积呈极显著正相关,因此可将这6个表型性状作为引进鹰嘴豆资源和鹰嘴豆育种过程中的参照指标。

表2 种子表型性状相关性分析

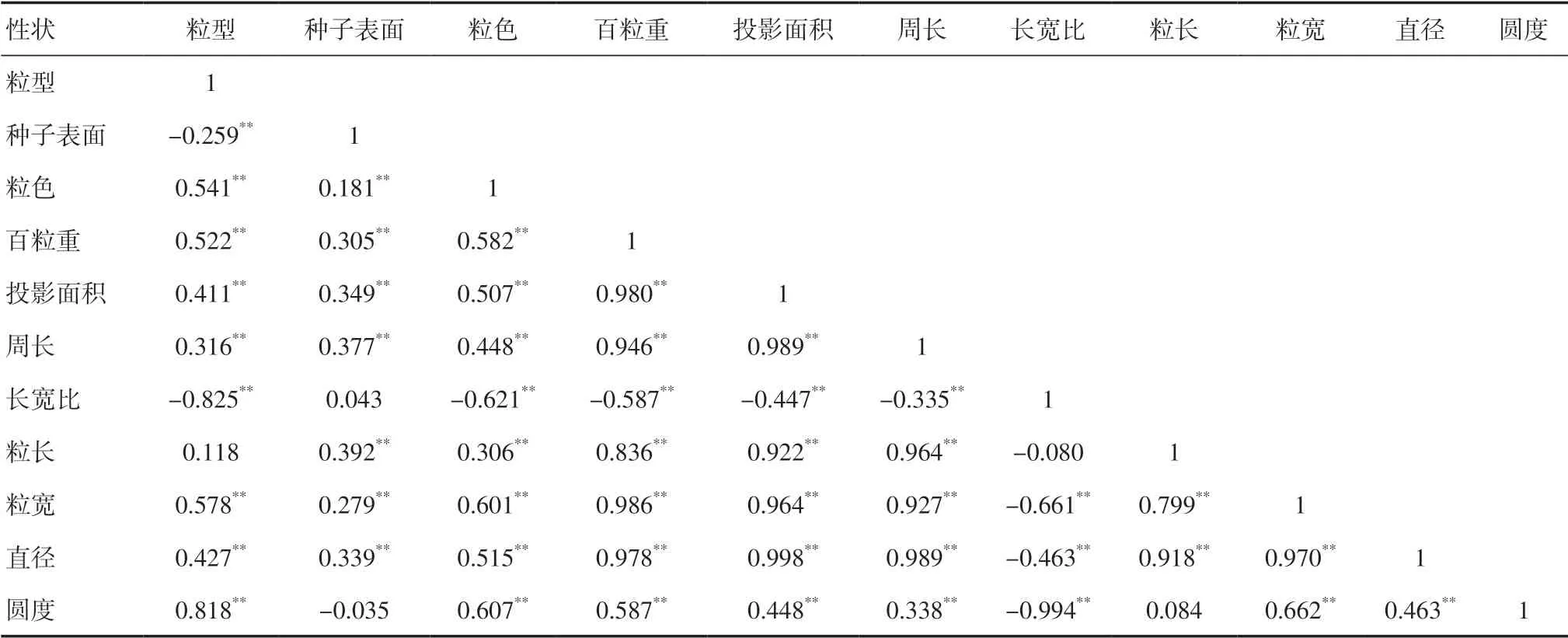

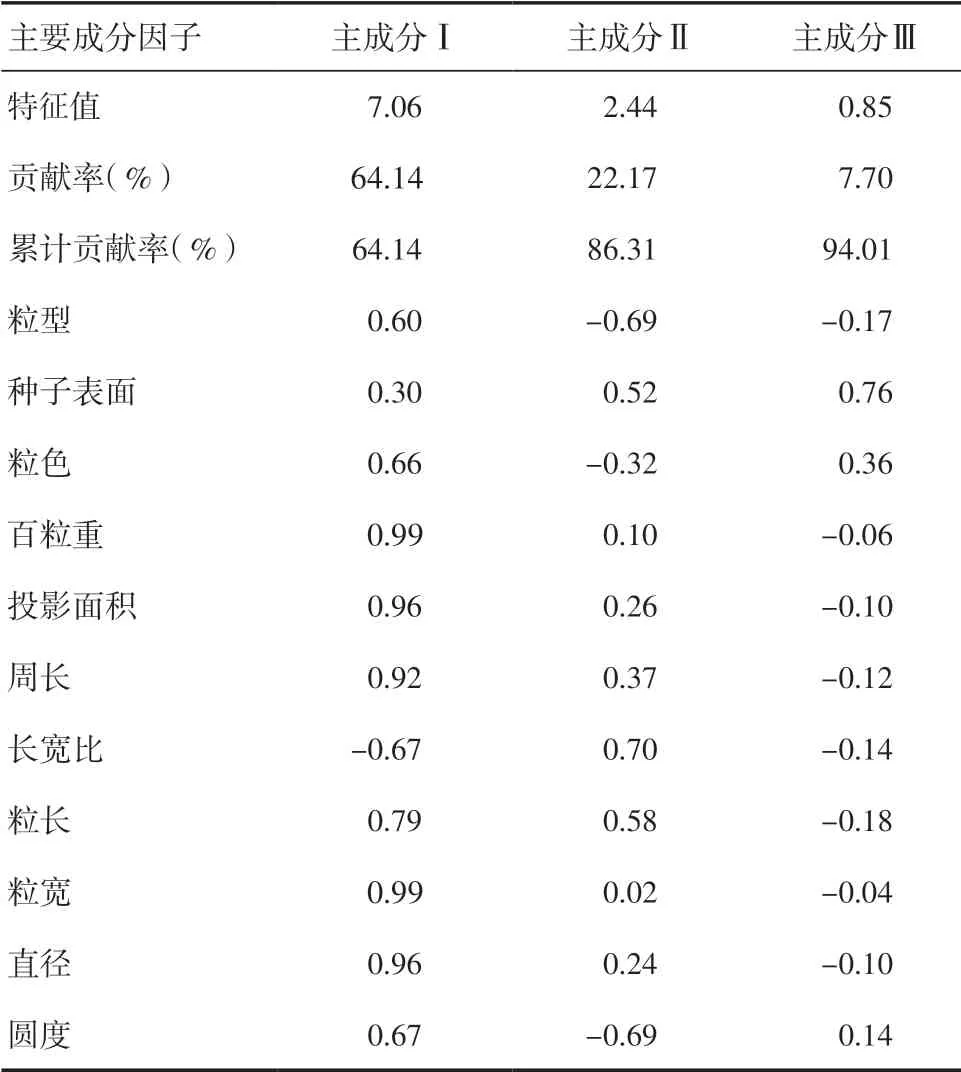

2.3种子表型性状的主成分分析供试鹰嘴豆材料的11个表型性状间的相关性较强,运用主成分分析,可充分说明鹰嘴豆种质资源表型性状变异的主要原因。由表3得知,3个主成分的贡献率分别为64.14%、22.17%和7.70%,且累计贡献率为94.01%,几乎包含所有供试鹰嘴豆种子表型性状的全部信息。

表3 种子表型性状的主成分分析

主成分Ⅰ特征值为7.06,贡献率为64.14%,直径、周长、粒长、粒宽、投影面积、百粒重等性状特征值较高,分别为0.96、0.92、0.79、0.99、0.96、0.99,说明主成分Ⅰ主要描述籽粒大小变异,且上述6个性状可在鹰嘴豆高产育种中着重考虑。主成分Ⅱ的特征值为2.44,其贡献率是22.17%,圆度、粒型以及长宽比三者绝对特征值较高,分别为0.69、0.69、0.70,主成分Ⅱ主要描述籽粒形态差异。主成分Ⅲ的特征值为0.85,贡献率仅有7.70%,其中种子表面特征值最高,为0.76,说明主成分Ⅲ主要描述种子表面类型。

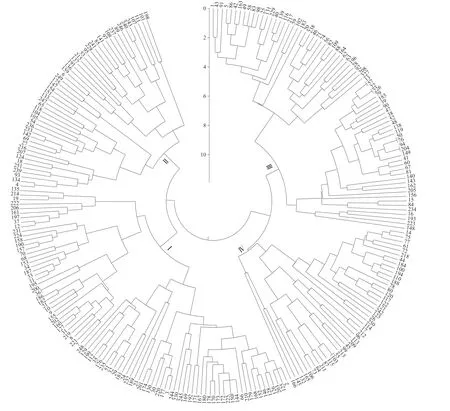

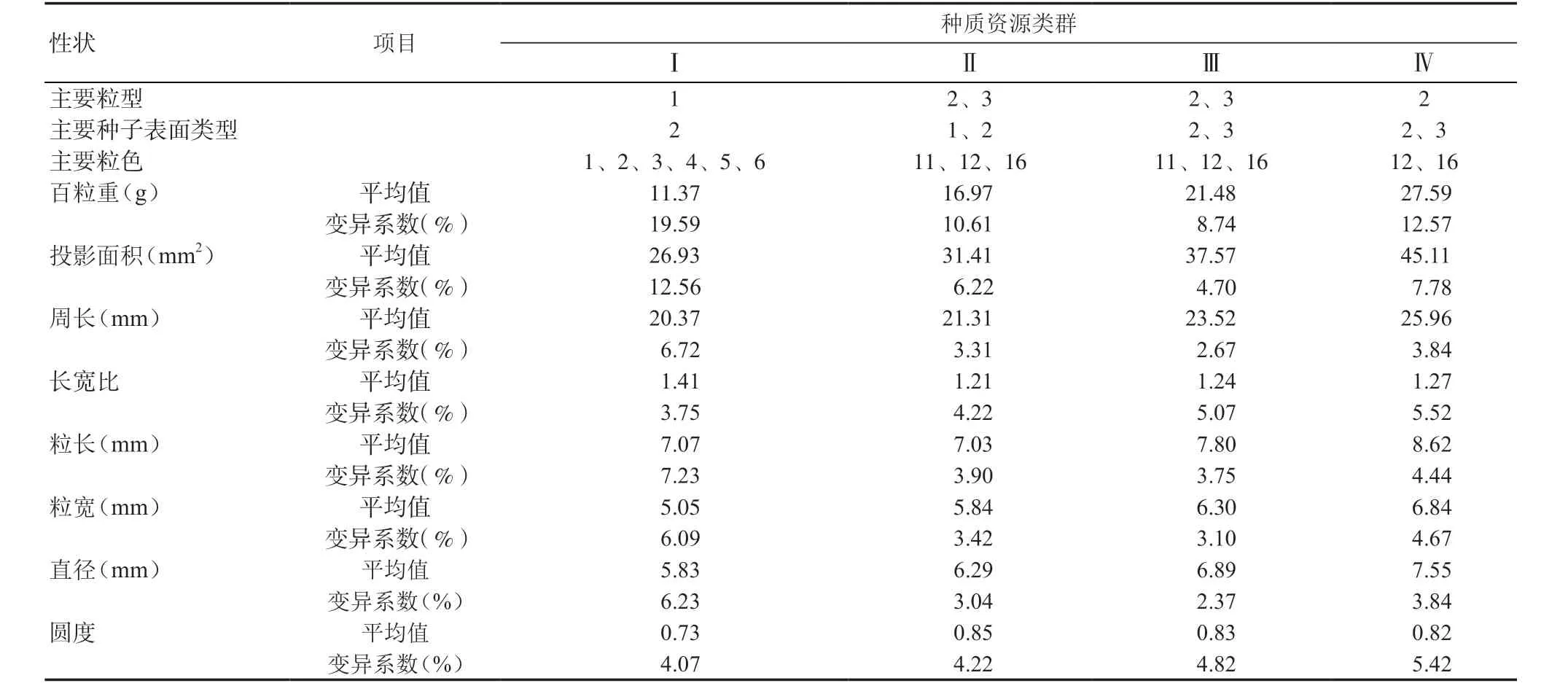

2.4种子表型数量性状的聚类分析利用Popgene 1.32软件根据种子表型质量性状和数量性状数据计算鹰嘴豆种质资源间的欧氏距离,再用Mega 5.0进行聚类分析(图1)。由图1、表4得知,251份鹰嘴豆材料可在遗传距离为9.11时划分为4个类群。第Ⅰ类群包含86份鹰嘴豆资源,占供试材料34.26%,粒型以羊头形居多,少量为球形或鹰头形。种子表面以粗糙型为主,光滑型次之;粒色为黑褐色、红褐色、褐色、浅褐色、黑色以及灰褐色,个别为象牙白色、米黄色。第Ⅱ类群包含49份鹰嘴豆资源,占19.52%;粒型以球形为主,鹰头形次之,少量为羊头形;种子表面以光滑、粗糙型为主。粒色则为黄色、米黄色、浅黄色。第Ⅲ类群包含73份鹰嘴豆资源,占29.08%;粒型以鹰头形为主,球形次之,羊头形最少;种子表面主要为粗糙型,凹凸不平次之;粒色为黄色、米黄色、浅黄色。第Ⅳ类群包含43份鹰嘴豆资源,占17.13%;粒型以鹰头形为主,羊头形最少,种子表面主要为粗糙型,凹凸不平次之;粒色以米黄色、浅黄色为主。

如表4所示,4个类群投影面积的平均值最 高,分 别 为26.93mm2、31.41mm2、37.57mm2、45.11mm2;百粒重的变异系数最高。经过相关分 析以及主成分分析,4个群体中百粒重、投影面积、周长、粒长、粒宽、直径可以作为育种的重要目标, 除粒长平均值表现Ⅳ>Ⅲ>Ⅰ>Ⅱ外,其余 5个性状均表现为Ⅳ>Ⅲ>Ⅱ>Ⅰ;长宽比与圆度的平均值变化趋势分别为Ⅰ>Ⅳ>Ⅲ>Ⅱ、Ⅱ>Ⅲ>Ⅳ>Ⅰ,而二者变异系数则为Ⅳ> Ⅲ>Ⅱ>Ⅰ,表明鹰头形种长宽比与圆度变异幅度较大。

3 结论与讨论

我国鹰嘴豆的种植历史悠久[11],但种质资源收集、开发利用、育种方面的研究较少。本研究通过对251份收获的鹰嘴豆种质资源的表型性状进行分析,可为日后筛选优异鹰嘴豆种质资源提供可靠 依据。

3.1不同来源鹰嘴豆表型性状变异比较到目前为止,对于鹰嘴豆种质资源的研究大多为形态性鉴定及遗传多样性分析[4],不同来源的鹰嘴豆种子表型变异比较的研究较少。本研究结果表明,251份鹰嘴豆资源的直径、周长、粒长、粒宽、投影面积、百粒重、长宽比及圆度等表型数量性状变化差异较大,其中百粒重与投影面积的总体变异系数达34.80%、21.01%,表明供试鹰嘴豆种质资源变异范围较广,其遗传多样性丰富。从来源看,国内鹰嘴豆除长宽比均值低于国外,其余性状均高于国外;变异系数低于国外,国外资源相较于国内遗传多样性较 丰富、资源选择范围广。国内资源百粒重变异系数与国外资源相差9.05%,其余性状变异系数相差不大,两种来源的资源的变异系数差别不大,表明两种来源鹰嘴豆资源的遗传变异离散程度相近。

图1 基于11个种子性状的鹰嘴豆种质资源聚类图

表4 251份鹰嘴豆种质资源类群的信息

3.2性状相关分析及主成分分析靳晓丽等[12]研究发现单株粒数和百粒重是影响产量的主要因素,可作为筛选高产量鹰嘴豆品种的参考性状。直径、周长、粒长、粒宽、投影面积与百粒重的相关系数均高于0.75,呈极显著正相关,与小麦种子性状之间的相关性研究结果相类似[13]。百粒重是筛选鹰嘴豆种质资源的重要指标,也是育种的重要目标之一,因此,在引进鹰嘴豆资源和鹰嘴豆育种过程中,除百粒重外,也可将种子的直径、周长、粒长、粒宽以及投影面积作为选择的标准。

251份供试材料的11个性状具有较强的相关性,通过对11个性状进行主成分分析,前3个主成分的累计贡献率达94.01%,表明前3个主成分几乎覆盖供试材料种子11个表型性状的全部信息。主成分Ⅰ可解释总变异的64.14%,主要描述鹰嘴豆种子颗粒大小的变异,直径、周长、粒长、粒宽、投影面积、百粒重可在鹰嘴豆的育种、开发利用中着重考虑;主成分Ⅱ主要描述籽粒形态,主成分Ⅲ描述的则是种子表面类型。

3.3聚类分析及4个类群比较聚类分析应用范围较广,韩文革等[14]通过株高、株型、产量对8个鹰嘴豆品种进行聚类分析,最终确定株高、株型适宜机械化采收和产量偏高的品种适合推广种植。刘玉皎等[15]将153份蚕豆资源分成3大类,主要表现为蚕豆颗粒大小的差异,同时与百粒重密切相关。本研究将251份鹰嘴豆材料在欧氏距离为9.11时划分为4个类群,4个群体中百粒重、投影面积、周长、粒长、粒宽、直径可以作为育种参考的重要目标,第Ⅳ类群6个性状均值均高于其他类群。在籽粒类型中,鹰头形种长宽比与圆度变异幅度 较大。

相较于国外,国内鹰嘴豆资源依旧稀少。在引进鹰嘴豆种质资源过程中,可将直径、周长、粒长、粒宽、投影面积、百粒重作为重要参考指标,其次考虑粒型、粒色及种子表面类型等因素。选育粒型为鹰头形、球形的品种相较于羊头形可保证高产。本研究仅从11个种子表型性状进行鹰嘴豆多样性研究,易受种植地域、气候以及人为因素等的影响,存在一定的局限性。在现有鹰嘴豆种子表型多样性的基础上,需从分子、细胞以及生理生化等角度进行深入研究,可准确描述鹰嘴豆遗传多 样性。