肛瘘切开加内括约肌减张缝合术治疗低位单纯性肛瘘

杨继闽,闫秋芳,邱胜民

肛瘘是临床上常见的肛肠疾病,其主要症状是反复的肛周肿痛、溃破流脓,在我国发病率约占肛肠疾病发病人数的1.67%~3.60%,在国外约为8%~25%[1]。传统的肛瘘切开术作为低位单纯性肛瘘的首选手术治疗方法,临床疗效己肯定,但在治疗过程中须将患者部分内括约肌切断,因而造成部分缺损。虽然大部分学者认为切开齿线以下的括约肌对肛门功能没有损伤,但是有数据表明18%~52%的患者会出现肛门自控能力减弱[2],表现为精细控气、控便的能力下降,急便感,甚至出现漏气及漏液等轻度肛门失禁现象。为解决这一问题,笔者所在科自2017年开始采用肛瘘切开加内括约肌减张缝合术治疗低位单纯性肛瘘,取得了良好的效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年2月—2017年12月濮阳市油田总医院肛肠科收治100例低位单纯性患者,随机分为两组。试验组50例,男39例,女11例;年龄 18~67 岁,平均(32.2±6.1)岁;病程 1 个月至 20年,平均(6.8±4.9)年。对照组 50例,男 40例,女 10 例;年龄 21~68 岁,平均(31.8±6.8)岁;病程 3个月至18年,平均(2.9±5.2)年。两组病例在年龄、性别、病情方面进行比较,无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 所有患者的诊断按照中华中医药学会肛肠专业委员会发布的 《肛裂、直肠脱垂、肛瘘、痔的诊断标准(试行草案)》中低位单纯性肛瘘的诊断标准:内口在肛隐窝,仅有一个管道并通过外括约肌深层以下者。

1.3 纳入标准 (1)符合上述低位单纯性肛瘘诊断标准。(2)年龄在 18~70 岁之间,性别不限。(3)无肛门功能和形态异常者。

1.4 排除标准 (l)结核、梅毒、克罗恩病、艾滋病等所致的肛瘘。(2)具有严重的心、肝、肺、肾、血液等疾病,不适宜手术者。

1.5 治疗方法入院后常规术前检查及准备,局麻或鞍麻下,根据瘘管位置取左或右侧卧位。用细探针从肛瘘外口探入,在对应的肛窦处寻找内口,必要时从外口注入亚甲蓝辅助寻找内口,将探针从内口穿出后。试验组:沿探针切开皮肤、皮下及外括约肌皮下部,清晰暴露出瘘管及内括约肌,仔细游离内括约肌及瘘管壁。然后挑起内括约肌,将游离的内括约肌分成均匀等长的两股,分别约长1 cm,将两股内括约肌分别在瘘管穿行位置的两端切断,形成“Z”字形,断端轻微结扎丝线防止回缩,向两侧移开切断的内括约肌,暴露瘘管,沿探针切开瘘管壁及病变的内口肛窦,处理内口,然后轻微提起瘘管,在瘘管穿行内括约肌平面,紧贴瘘管后壁蚊式钳分离管壁与周围组织,形成垂直于瘘管的隧道。然后分别通过结扎内括约肌的丝线牵引将离断的内括约肌一侧断端自隧道穿出,注意防止内括约肌的扭曲不平整,与另一断端用4-0可吸收线间断缝合,完成内括约肌减张缝合术,术中注意防止缝合张力过大。碘附油纱压迫创面,适量敷料包扎。对照组行传统肛瘘切开术,沿找到内口后,沿探针切开皮肤、皮下、肛周肌肉及瘘管,掻刮瘘管,处理内口,修剪创缘,油纱塞肛,适量敷料包扎。术后处理试验组和对照组完全相同,抗生素预防感染,痔疮栓纳肛,每日中药熏洗及换药。

1.6 观察项目

1.6.1 疗效 术后疗效判定标准参照国家中医药管理局 《中华人民共和国中医药行业标准·中医病证诊断疗效标准》。痊愈:临床症状及体征均消失,无间断流脓情况,伤口愈合。好转:症状改善,无间断流脓情况,病灶或伤口缩小。未愈:症状及体征均无变化,创面不愈合或创口残留小孔间断流脓。

1.6.2 复发情况 复发指肛瘘手术创面完全愈合后,原手术切开部位再次出现肛瘘或脓肿者,即再次出现反复的肛周肿痛、溃破流脓等。

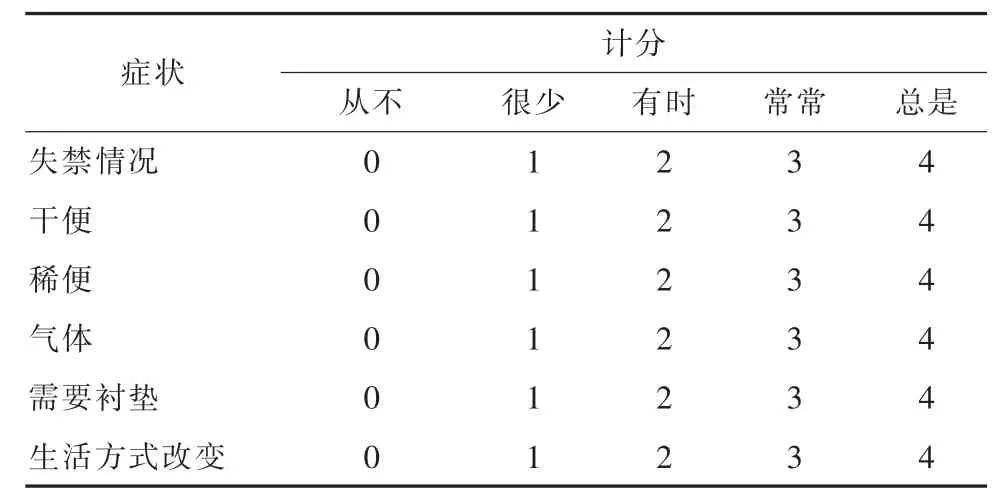

1.6.3 肛门功能评价 (1)创面完全愈合后根据Wexner评分[3]对两组患者肛门功能进行主观判定,具体判定项目及评分见表1。(2)肛管直肠测压情况。创面完全愈合后通过安徽生产的单囊四导肛管直肠测压仪(ZGJ-D3型),对肛门功能进行客观判定,比较两组术后肛管静息压、肛管舒张压、肛管最大收缩压等的数值变化。

表1 Wexner评分

1.6.4 疼痛程度评估 对两组患者术后整体疼痛水平进行评估。0级:无疼痛或稍感肛门下坠不适。Ⅰ级:疼痛不明显,可耐受,无需应用镇痛药物。Ⅱ级:疼痛较明显或有明显的肛门下坠感,口服镇痛药可以缓解。Ⅲ级:疼痛明显,严重影响日常生活或睡眠,口服镇痛药物效果差,需注射镇痛药。

1.7 统计学方法采用SPSS 13.0统计学软件进行统计分析。组间资料比较采用t检验和方差分析,等级资料比较采用卡方检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 疗效方面 两组患者均治愈,治愈率100%,均未出现复发,两组比较无显著性差异(P>0.05)。

2.2 肛门功能主观评价方面 术前试验组与对照组 Wexner评分没有显著差异 [(0.89±0.792)vs(0.77±0.717),P>0.05],术后试验组 Wexner平均评分(1.33±1.0),对照组(2.45±0.882),两组比较存在显著性差异(P<0.05)。

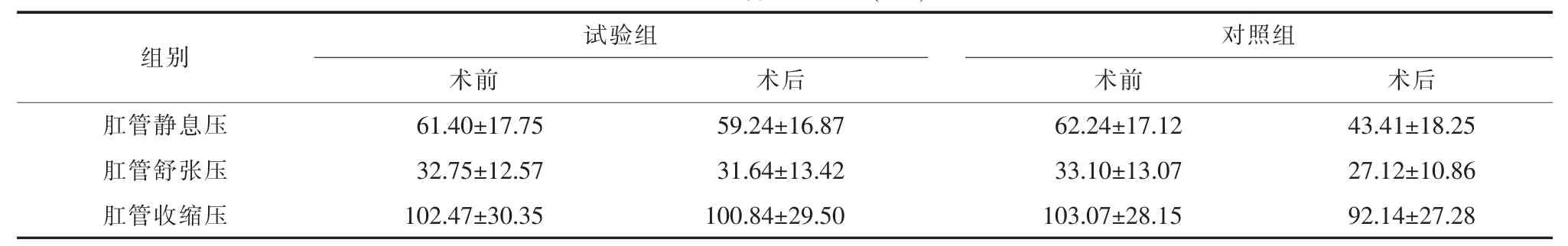

2.3 肛门功能客观评价方面 术前试验组与对照组在肛管静息压、肛管最大收缩压、肛管舒张压等各方面两组无显著性差异(P>0.05),术后试验组三项指标与术前相比无显著性差异(P>0.05),对照组三项指标较术前明显降低(P<0.05),见表2。

表2 肛管直肠测压(±s)

表2 肛管直肠测压(±s)

注:术前两组比较,P>0.05;术后试验组与术前相比,P>0.05;对照组与术前相比,P<0.05。

对照组术前 术后 术前 术后肛管静息压 61.40±17.75 59.24±16.87 62.24±17.12 43.41±18.25肛管舒张压 32.75±12.57 31.64±13.42 33.10±13.07 27.12±10.86肛管收缩压 102.47±30.35 100.84±29.50 103.07±28.15 92.14±27.28组别 试验组

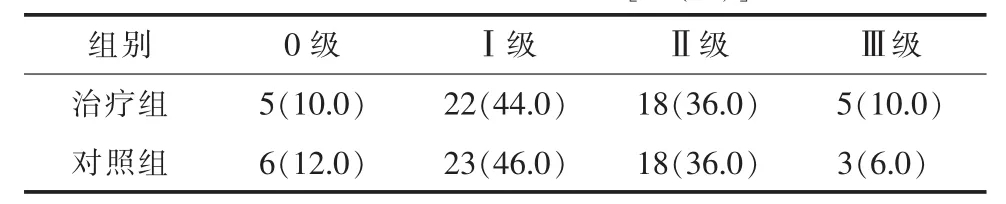

2.4 术后整体疼痛水平 两组比较无显著性差异(P>0.05),见表 3。

表3 各组术后疼痛效果[例(%)]

3 讨论

目前手术是治疗肛瘘唯一有效而彻底的方法。各项研究表明,内括约肌反射的完整性、肛管内外括约肌的完整性、肛门局部上皮电生理感觉,以及瘢痕组织引起的肛管缺损是影响肛门节制功能的重要因素[4-6]。传统的肛瘘切开术因为切断部分内括约肌造成内括约肌断端的回缩,愈合后可能造成肛门内外括约肌的完整性缺乏,甚至部分患者出现“凹槽”样肛门缺损,从而造成肛门控制能力减弱,精细控便能力下降。越来越多研究证实,肛管静息压的维持约50%~75%来自肛门内括约肌,其功能的良好对于控制排便起着至关重要的作用。Christnesne发现,肛管缺损是肛瘘术后肛门失禁的主要因素,建议治疗肛瘘时应尽量减少肌肉组织的损伤,避免肛管缺损的产生,从而保护肛门功能[7]。因此,在肛瘘手术过程中如何能尽可能地保护肛门括约肌,减少肌肉组织损伤,减少术后瘢痕的形成是良好手术的关键,也是临床工作者及患者的迫切需求。

该试验基于保护肛门内括约肌的目的,采取肛瘘切开后修补内括约肌,达到了维持内括约肌环完整性的目的,更好地保护了肛管肌肉组织和功能,术后肛门各项功能指标良好;而对照组在手术过程中切断肛门内括约肌后不做修补,虽然没有产生明显的肛门失禁,但肛门的功能无论是主观还是客观方面均出现了不同程度的下降,由此可以看出肛瘘切开后修补内括约肌优于单纯切开手术。手术过程中若直接先切开瘘管及内括约肌,然后缝合内括约肌两断端,有可能造成缝合处肌肉张力过大,断端分离,修补失败。该试验引入了肌肉吻合中“减张”的理念,通过在肛门内括约肌瘘管穿行部位两侧“Z”字形离断,使肛门内括约肌的修补在无张力下进行,不存在血运不佳的情况,提高了修补的成功率,使术后肛门内括约肌维持肛管静息压的作用基本不变,减少了术后肛门功能下降概率。同时“Z”字形修补后将缝合点放置于瘘管后壁的两侧,避免了瘘管壁的压迫,血供良好,进一步提高了修补的成功率。

肛瘘切开加内括约肌减张缝合的方法,减轻了手术对肛周肌肉尤其是肛门内括约肌的损伤,使手术造成的损伤和破坏程度最小化,可以最大程度地保持肛门括约肌的完整性,保护了肛门的正常功能和外观不受影响,治疗效果良好,不增加术后复发率,术后疼痛及愈合时间与传统手术相当,效果良好,值得推广,但手术操作相对复杂及对高位肛瘘的治疗效果仍需进一步研究。