洪武十六年明朝往琉球“市马”的目的探析*

李健 刘晓东

引 言

据《明太祖实录》记载,洪武十六年(1383)正月,明朝派遣内使监丞梁民出使琉球。[注]《明太祖实录》卷151,洪武十六年正月丁未条,台北:“中央研究院”史语所,1962年,第2376页。同年九月,梁民“以货币往琉球易马还,得马九百八十三匹”,[注]《明太祖实录》卷156,洪武十六年九月己未条,第2429页。表明梁民此行尚且承担着市马的使命。对于梁民市马的意图:曹永和认为是补充国内军马的不足。[注]1984年9月18日,应琉球大学アジア研究会的邀请,曹永和先生在浦添发表了题为《大交易時代の沖縄》的演讲,首次提出了这一观点。之后又在《明洪武朝的中琉关系》一文中对此进行了详细论述,详见张炎宪主编:《中国海洋发展史论文集》第3辑,台北:“中央研究院”中山人文社会科学研究所,1989年,第299-304页。平田守也认为梁民市马纯粹是为了获得马匹,并强调“这是琉球马被积极用于军马的惟一例子”[注][日]平田守:《琉明関係における琉球の馬》,载《南岛史学》1986年第28期。。荫木原洋认为是预先筹措征讨纳哈出所需。[注][日]荫木原洋:《洪武帝初期の対琉球政策——馬·高麗·納哈出を通して》,载《东洋史访》2008年第4期。池谷望子则认为是“急于征讨云南的马匹调拨”[注][日]池谷望子:《琉球馬の中国への朝貢とその形質について》,载“国立”台湾海洋大学海洋文化研究所编:《海洋文化国际学术研讨会暨海峡两岸东亚沿海地区与岛屿文化学术研讨会会议手册》,2014年,第5页。。与之相对,冈本弘道从明日交涉陷入僵局、海禁和海防政策的实施等方面进行把握,认为梁民市马断然不是为了获得马匹,而是通过支持琉球,并将其培养成有力的朝贡主体,以此实现明朝在亚洲海域正常运转朝贡体制的目的。[注][日]岡本弘道:《明朝における朝貢國琉球の位置附けとその變化》,载《東洋史研究》1999年第4号。但遗憾的是,冈本先生并未对此进行深入分析,立论稍显空泛。总的来看,大部分学者都认为梁民市马是为了获得马匹,以资军事。

明朝自建立伊始,就面临着马匹短缺的窘况,终洪武朝也未得到根本改变,史载:“高皇帝时南征北讨,兵力有余,唯以马为急。”[注](明)王圻:《续文献通考》,北京:现代出版社,1986年,第2544页。朱元璋自己也说:“中国所乏者,马。”[注]《明太祖实录》卷123,洪武十二年三月丙申条,第1988页。而洪武十六年这一时点又恰好处在征讨云南和北征纳哈出之间,从弥补南征损伤和筹备北征所需两方面考虑,明朝也渴望获取马匹。[注]据《明太祖实录》,在梁民市马的同月,朱元璋敕谕松州卫指挥佥事耿忠:“西番之民,归附已久,而未尝责其贡赋。闻其地多马,宜计其地之多寡以出赋。如三千户则三户共出马一匹,四千户则四户共出马一匹,定为土赋。庶使其知尊君亲上,奉朝廷之礼也。”八天后,“诸蛮夷酋长来朝者,悉献其所乘马,诏以钞偿之”。从令西番之民输马出赋,及蛮夷酋长朝贡者皆进献所乘马匹两事件看,在洪武十六年正月这一时点,明朝确实有着获得马匹的需求。而且,琉球国内养马极其普遍,“虽村户下贫,亦多畜马”[注](清)周煌:《琉球国志略》卷4下,载《丛书集成初编》,上海:商务印书馆,1936年,第76页。,以致马匹众多,“聚如簇也”。[注][日]伊波普猷、东恩纳宽惇、橫山重:《琉球史料丛书》第1卷,东京:东京美术刊,1973年,第214页。其价格也相当低廉,“每一值银二、三钱而已”[注](明)陈侃:《使琉球录》,载《使琉球录三种》,台北:台湾大通书局,1988年,第27页。。琉球马量多价廉,自然会对明朝产生不小的吸引力。再者,在此前的洪武七年,明朝曾派遣刑部侍郎李浩前往琉球市马,并成功购得马40匹,表明市马已有先例可循。此外,梁民此行共计得马983匹,在数量上接近李浩市马的25倍,表现出对获取琉球马的迫切需求。综合以上四点考虑,明朝为获得军需马匹而派遣梁民往琉球市马的观点确有其合理性。然而,这一看法仍有再行检讨的余地。

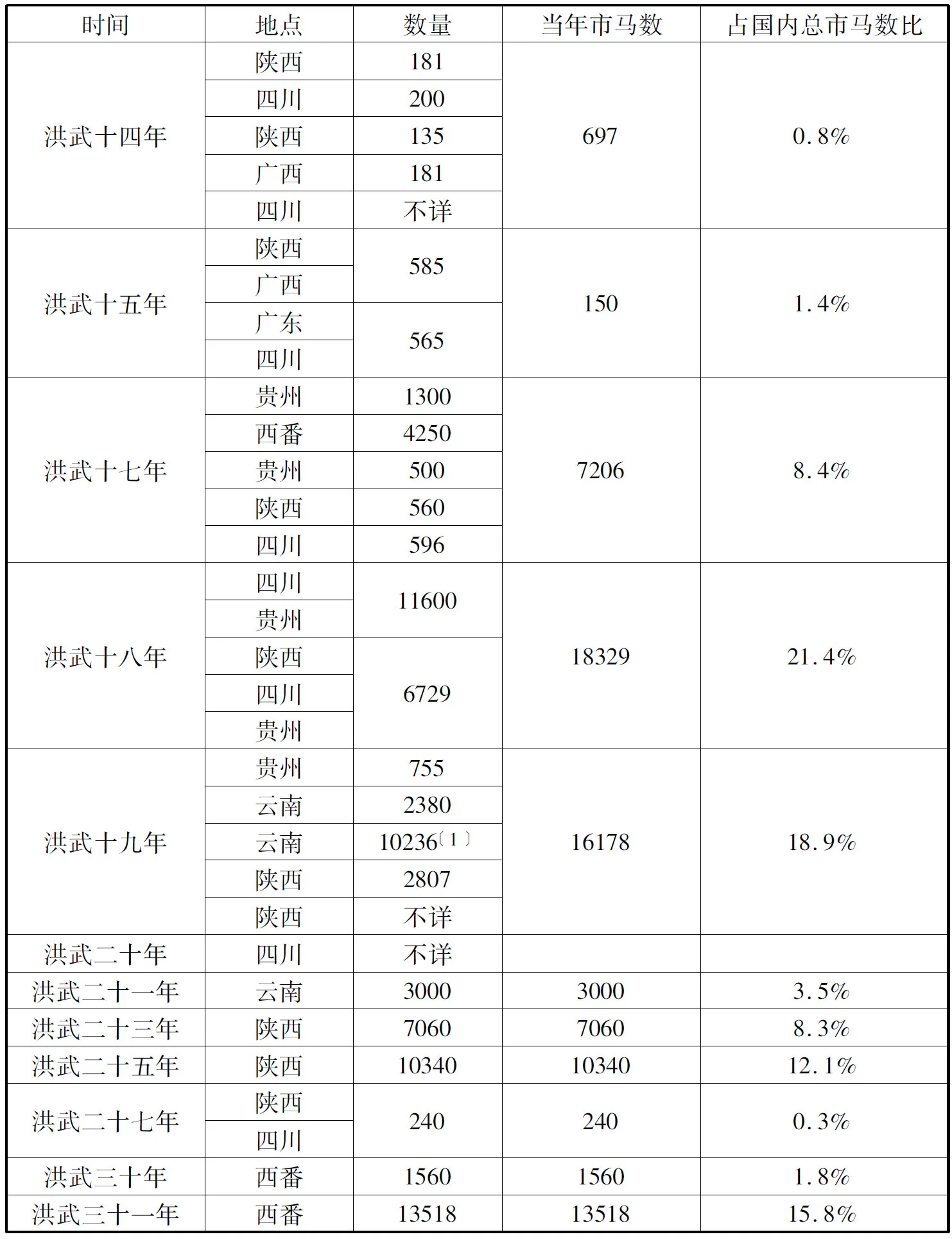

梁民市马属于海外买马,与之相对的是国内市马。依据《明太祖实录》进行统计,可得下表:

〔1〕据《明太祖实录》,洪武十九年五月,“命虎贲右卫百户甘羙率军士千人,赍白金三万一百三十九两往云南东川等军民府市马,得马二千三百八十余匹”。从中可知,马匹单价约为12. 7 两。同月,“继又命龙虎等卫将士以白金十三万两复往云南市之”。由此推之,此次的市马数量当为10236 匹。

从表中可知,洪武时期明朝的国内市马大致经历了三个阶段的演变:1、洪武七年至十一年(隔年市马);2、洪武十一年至二十一年(除洪武十六年外,年年市马);3、洪武二十一年至三十一年(再次回落到隔年市马)。其中,洪武十六年的国内市马虽有中断,但梁民却于当年从琉球市马983匹,这与洪武十五年(1382)国内市马的数量大致相当。由此,梁民市马很像是对洪武十六年没有进行的国内市马的“替代”。那么,当时的明朝是否陷入了非要以海外市马“替代”国内市马的境地?

据《明太祖实录》记载,洪武十六年五月,明朝调整了洮州、秦州、河州三个茶马司和纳溪、白渡两个盐马司的官制。[注]《明太祖实录》卷154,洪武十六年五月乙卯条,第2402页。同年八月,明朝又制定了永宁茶马司以茶易马的价格。[注]《明太祖实录》卷156,洪武十六年八月壬午条,第2425页。考虑到这是实录中首次出现永宁茶马司,且《明史》中又有“又洪武中,置四川永宁茶马司”的记述,永宁茶马司应该是在此时新设的。茶马司、盐马司是明朝推行国内市马的主要机构,调整官制、新设机构、制定价格的举动就表明,茶马司、盐马司在当时尚且处在正常运转的状态下。就在梁民返国的次年,明朝便从茶马司、盐马司的主要所在地陕西、四川市马1156匹,这也反过来证明了这一点。由此,我们很难说,在洪武十六年,明朝的国内市马陷入了无法推行的境地。在此背景下,只为获得马匹就派遣梁民前往琉球市马就显得没有必要,这是因为:

1、根据平田守先生的研究,琉球马本身并无特别之处,其在形制上与四川等地所产的川马基本相同。[注][日]平田守:《琉明関係における琉球の馬》,载《南岛史学》1986年第28期。

2、“琉球地居炎徼,常煖而少寒;隆冬无冰,霜雪希降。草木常青,蚊至冬不收声。”[注](清)潘相:《琉球入学见闻录》,载《清代琉球纪录续辑》,台北:台湾大通书局,1988年,第56页。马匹饲养多以新鲜草料为主,以致琉球马“终岁食青,不识栈豆”[注](清)徐葆光:《中山传信录》,载《清代琉球纪录集辑》,台北:台湾大通书局,1988年,第82页。。运抵明朝的琉球马能否适应隆冬严寒的气候条件和以刍草、豆类为主的饲养环境也大有疑问。

3、明琉交往因“无路可通,往来皆由于海”[注](明)陈侃:《使琉球录》,第46页。。去时需借助夏季之西南风,回时需凭借秋季之东北风,此即《琉球图说》中所言:“我使者去必孟夏,来以季秋,乘风便也”[注](明)郑若曾:《琉球图说》,日本早稻田大学附属图书馆藏,史料番号:ル4-4709-1。。如若风信不合,则必须“候风”。李浩于洪武七年(1374)十二月出发,迟至九年四月方才回国,其原因可能在于等候洪武八年的夏季风而又错过当年冬季风的缘故,不得不利用来年三四月偶有的东北风归国,其前后用时十六个月。而从洪武六年八月令魏浚督造运载四川马匹的马船及洪武七年三月四川所市马匹被运抵典牧所来看,获得川马只需六个月左右。另据《谕曹国公李文忠敕》,朱元璋在派李文忠前去四川平叛时说:“京师大军居下流,急不能扑捕到四川,非两月内不得至。”[注]张德信、毛佩琦:《洪武御制全书》,《谕曹国公李文忠敕》,合肥:黄山书社,1995年,第134页。这意味着在加急情况下,获取川马或许只要四个月。

4、明琉交往的海路不像出使“西南诸国,行不二三日,即有小港避风。若琉球则去闽万里,中道无止宿之地”[注](清)周煌:《琉球国志略》卷5,第85页。。加之“浪大如山,波迅如矢,风涛汹涌,极目连天”[注]《明经世文编》卷460,北京:中华书局,1962年,第5040页。。特别是在返国之时,“然北风凛烈,不比南风和缓,故归程尤难”[注](清)潘相:《琉球入学见闻录》,第41页。。洪武五年(1372)十二月,朱元璋在猜测出使高丽的孙内侍迟迟未归的原因时就说:“缘故老院使并两个内侍我见不来,想这船风浪里打将那里去了。”[注][朝]郑麟趾著,孙晓主编:《高丽史(标点校勘本)》卷44,恭愍王二十二年七月壬子条,重庆:西南师范大学出版社,2014年,第1330页。这说明,朱元璋早已认识到了海上航行的危险程度。既然在出使“壤地相接”的高丽时都会有遭遇海难的可能。那么,对于出使“在中国东南远处海外”的琉球的危险程度想必也会为朱元璋所顾及。

故而,结合马匹形制、气候差异、饲养环境、时效性、安全性等方面考虑,在国内市马尚且可以正常运转的态势下,并无渡海涉险,远赴琉球市马的必要,梁民市马的背后理应另有考量。以下,拟从洪武中期东亚国家关系的现实出发,尝试探讨梁民市马与琉球、高丽、日本的内在关联性,进而论述明朝借助市马,联动影响东北亚地缘政治走向,配合解决纳哈出集团的战略意图。

一、梁民市马与“三王入贡”

洪武五年正月,明朝遣使招抚琉球。同年十二月,琉球中山王察度遣使入贡,明琉国交正式建立。此后,直至洪武十二年(1379),琉球对明通交者只有中山王。到了洪武十三年(1380)十月,山南王承察度遣使贡方物。山南王的到来,无疑表明琉球国内尚且存在着其他的权力中心,这自然会使明朝对琉球国内的局势产生疑惑。但是,当时的明朝正忙于“废相”后的内政改革,无暇顾及海外事务,这从洪武十三年朱元璋发给安南的敕谕中便可窥知:“迩来朕失务德,人神有变,惶惧无已,尔勿我干”[注](明)朱元璋撰,吴相湘主编:《明太祖御制文集》卷8,台北:学生书局,1965年,第257页。。因之,对山南王入贡之事并未过多追究,而是采取了接纳贡献,承认其朝贡资格的权宜之策。至洪武十五年二月,中山王遣使入贡。同年,在中山使团归国之际,朱元璋派遣路谦出使琉球。

对路谦此行的目的,《明太祖实录》认为是:“并遣上珮监奉御路谦送其使者归国”[注]《明太祖实录》卷142,洪武十五年二月乙丑条,第2236页。。《殊域周咨录》则记为:“上嘉其至诚,命尚佩监奉御路谦往报礼。”[注](明)严从简著,余思黎点校:《殊域周咨录》卷14,北京:中华书局,2000年,第126页。归结起来便是护送使团归国和还礼褒奖。然而,自洪武七年李浩出使以来,截至此时,明朝已有八年未向琉球遣使。而且,在此期间内,中山王察度曾分别在洪武九年(1376)四月、洪武十年(1377)正月、洪武十一年(1378)五月、洪武十三年二月四次遣使入贡。若只为护送归国、还礼褒奖,为何在此四次使团返归之时不见有遣使的举动?从当时的情势分析,路谦此行一方面是优遇、重视与中山关系的表现,另一方面可能也是为了实地探查琉球国内局势,为制定下一步的对琉政策提供参考。同年十月、十一月间,[注]根据明代使琉球录的记载,册封使臣返国的时间大多集中于十月、十一月,路谦归国的时间也应在此时。路谦归国,带回了琉球国内“三王争强,日寻干戈”[注](清)潘相:《琉球入学见闻录》,第65页。的情报。次年正月,中山王遣使入贡,“兼谢路谦护送之恩”。[注][琉球]蔡温:《中山世谱》卷3,日本茨城大学附属图书馆藏书。同月,山南王承察度遣使入贡。在二王使臣归国之际,朱元璋派遣梁民随同返国,晓谕三王,其所携带的三通国书如下:

谕琉球国王察度

王居沧溟之中,崇山为国,环海为固,若事大之礼不行,亦何患哉?王能体天道,育琉球之民,尚好生之德,所以事大之礼兴。自朕即位十有六年,王岁遣人至贡本国之土宜,朕甚嘉焉。特命尚佩监奉御路谦报王诚礼,何期王復以使来致谢。朕今更专内使监丞梁民,同前奉御路谦,赍符赐王镀金银印一颗,送使者归。就于王处鬻马,不限多少,从王发遣。故兹敕谕。[注]《明太祖御制文集》卷8,第282-283页。

谕琉球山南国王承察度

朕嘉琉球国王察度,坚事大之诚,故遣使报其诚礼,今王亦遣人随使者入觐,稽诸前礼,贡已数次。王居沧溟之中,崇山环海为固,若事大之礼不行,亦何患哉?王乃能体天道,尚好生之德,思育其民,所以事大之礼兴,监王之诚,深用嘉纳。迩来使者归,云及琉球三王互争,废弃农业,伤残人命,朕甚悯焉。王能体上帝好生,罢战息民,以务修德,则国用永安。今特遣内使监丞梁民,同前奉御路谦赍符送使者归,以答来诚。故兹敕谕。[注]《明朝开国文献(三)》,台北:学生书局,1966年,第1829-1830页。

谕琉球山北国王怕尼芝

上帝好生,寰宇生民者众。天恐生民自相残害,特生聪者主之,以育黔黎。迩来使者自海中归,云及琉球三王互争,于农业少废,人命颇伤。朕闻知不胜怜悯。今因使者往復琉球,特谕王体上帝好生,息征战而育下民,可乎?不然,恐上帝有变,事可究追。故兹敕谕。[注]《明太祖御制文集》卷8,第284-285页。

三通国书的题名开头都有“谕”字,且结尾又有“故兹敕谕”之语。因此,在类型上应为“敕谕”,即兼具“戒敕”与“谕告”功能的文体。[注]万明:《明代中外关系史论稿》,北京:中国社会科学出版社,2011年,第60页。三通敕谕的发给对象分别是“琉球国王察度”“琉球山南国王承察度”“琉球山北国王怕尼芝”。这说明,朱元璋都承认了三者“国”“王”的地位,言外之意便是明朝无意改变“三山并立”的现实,这也是此后明朝参与琉球内部事务,开展对琉交涉的原则。

就具体内容而言,三通敕谕中并无任何戒饬中山之语,也未向察度提及三王相争、罢兵养民之事,其深层含义便是三王互争的责任并不在中山。而且,单独赐予察度印章,单从中山市马。此外,虽明言山南王承察度参与三王互争,但却并无切责之语,只是要求其罢战息民,并褒奖以往事大之诚。反观对怕尼芝,不但无丝毫褒奖之语,反而威逼其罢战息兵,表明三王互争的责任主要在怕尼芝。

这三通敕谕呈现出由“亲”到“疏”、由“温和”到“严厉”的色彩,实则是对三王“岁遣入贡”“数次入贡”“不曾入贡”的等差对待。当然,这也是朱元璋本人“若夷有诚从者,必以礼待之。若肆侮者,必异处之”[注]张德信、毛佩琦:《洪武御制全书》,第103页。立场的体现。而优遇察度的着眼点应在于巩固、强化明朝与中山之间的朝贡关系。然而,在“三山并立”的态势下,优遇中山本身就暗含着“扶植”察度的意味,这无疑会给其余二王带来极大的压力,这体现的是明朝对二王“威”的一面。但是,明朝并未采取公开支持察度以对抗其余二王的实际行动,而是同时承认了山南、山北“国”和“王”的地位,这体现的是对二王“恩”的一面。“恩威并举”的主要目的便是敦促二王效仿中山,对明事大服属。而对梁民市马的解读,也应在此认识下展开。

从表面上看,市马只是针对中山王个体的行为,但实际上,其政策目标却是指向琉球三王的。

首先,梁民是以“货币”往琉球市马。按琉球“所兴用者钱货,然不知铸成之法,皆得于中原而用之”[注]《朝鲜世祖实录》卷27,天顺六年二月辛巳条,韩国首尔大学奎章阁藏本。。从此后琉球屡次要求将附搭品以铜钱折给,及正统四年(1439)琉球使者勒折铜钱七十九万六千九百有余两事件看,琉球对于铜钱的需求是很强烈的。徐葆光在出使琉球时就曾看到“间有旧钱如鹅眼大,磨漫处或有‘洪武’字”。[注](清)徐葆光:《中山传信录》,第80页。因此,市马所用之“货币”极有可能是铜钱。而自李浩归国后,明朝对琉球便确立了“自是赐予及市马多用磁器、铁釜”的原则。此时未以磁器、铁釜市马,表明在此之前,明朝曾就市马媒介一事主动询问过中山。在得知其“不贵磁器、铁釜,但贵铜钱”之后,便以铜钱市马,这体现了明朝尊重中山诉求,巩固与中山关系的立场。

其次,在朱元璋看来,海外诸国入贡明朝,“虽云修贡,实则慕利”[注]《明太祖实录》卷134,洪武十三年十月丁丑条,第2125页。。在洪武三年(1370)十月,下令免征高丽使者所携私货的交易税时也说:“远夷跋涉万里而来,暂尔鬻货求利。”[注]《明太祖实录》卷57,洪武三年十月丁巳条,第1116页。这说明,朱元璋眼中的海外诸国明显具有“慕利”“求利”的特性。由此,派遣使者携带“货币”购买琉球量多价廉的马匹,实则也是借此凸显入明朝贡蕴含的巨大经济利益,展现对明交往的优越性,以贸易之利吸引山南、山北二王入明朝贡。

最后,根据历代使琉球录的记载,马在琉球国内主要用于农耕和运输。但除此以外,也被用于军事。《中山世谱》在记述山南王他鲁每筹划讨伐尚巴志时便说:“遂传军令,聚整兵马。”[注][琉球]蔡温:《中山世谱》卷4。此外,琉球国内也存在着“凡牛马之皮,皆纳官造甲”[注]《朝鲜世祖实录》卷27,天顺六年二月辛巳条。的定例。因之,对琉球来说,马匹多少无疑也是军事力强弱的重要象征。而在“三山并立”的态势下,“中山最强”。[注](清)张廷玉:《明史》,北京:中华书局,1974年,第8361页。如果一味优待中山,势必会出现中山乘势坐大,兼并山南、山北,以致难以管控的局面。故而,需要对中山进行某种程度的“限制”。但是,考虑到中山入贡勤谨,对明忠顺的现实,又不能“公开”加以限制,只能“隐含”进行,而市马便是出于此种考虑。朱元璋在给中山王的敕谕中虽未提及“罢战息兵”之事,但大宗购买马匹这种军事战略物资,本身暗含的便是削弱中山王的军事实力,谋求三王均势的考量。

洪武十六年九月,梁民市马归国。同年十二月,山北王怕尼芝遣使贡方物,“山北入贡,自此而始”[注][琉球]郑秉哲:《球阳》卷1,日本筑波大学附属图书馆藏书,史料番号:360-29。。次年正月,中山王、山南王、山北王一同遣使入明,进献方物,“三王并来贡”的局面就此形成。

二、梁民市马与“逼丽向明”

洪武七年九月,恭愍王被宦官崔万生、逆臣洪伦等杀害。同月,李仁任率领百官拥立辛禑为王。十一月,高丽派遣闵伯萱入明告丧、请谥及承袭。结果,在途中发生了金义杀害明使,逃奔北元的事件,闵伯萱被迫返回高丽。次年正月,高丽改派崔源入明。经过对崔源的讯问,明朝知晓了“王颛被弑,奸臣窃命”之事。对此,明朝坚决不予高丽谥号、册封,并却贡不纳,进而拘押了洪武八年至十年(1375-1377)高丽五次派来的朝贡使团成员共计三百五十余人。从洪武九年(1376)三月起,在此后的两年间,高丽也不再向明朝遣使,明丽国交中断。与之同时,北元则乘机拉拢高丽。洪武十年二月,高丽接受北元册封,采用“宣光”年号。但是,从当年七月明确拒绝参与北元攻打定辽卫的军事行动看,高丽并不愿与明朝为敌。同年十二月,明朝放还了拘押的高丽使团成员,释放出改善关系的信号。[注]张士尊:《高丽与北元关系对明与高丽关系的影响》,载《绥化师专学报》1997年第1期第50页。高丽则心领神会,在次年三月,遣使“如京师谢恩”,明丽国交再度恢复。然而,高丽在与明朝交往的同时,仍然继续通好北元朝廷和纳哈出,并时常遣使“以觇中国”,奉行实质“亲元”的“骑墙”外交。[注]张献忠:《试论高丽辛禑王朝对明朝和北元的“骑墙”外交》,载《南开学报(哲社版)》2012年第3期。

洪武十二年三月,朱元璋向高丽来使提出了岁贡要求:“今岁贡马一千,差执政陪臣以半来朝。明年贡金一百斤、银一万两、良马百匹、细布一万匹,岁以为常。”[注]《高丽史》卷134,辛禑五年三月条,第4025页。若不“岁贡如约”“则以舳舻数千,精兵数十万,扬帆东泊,……虽不尽灭其党,岂不俘囚太半?”[注]《高丽史》卷134,辛禑五年三月条,第4024页。同年八月,鉴于高丽频繁交通北元汗廷和纳哈出,定辽都司移咨警告高丽:“臣礼既施,异谋难畜。……不然,则奸宄自昭,后悔无及。”[注]《高丽史》卷134,辛禑五年八月条,第4028页。当年十月,高丽遣使入明。但是,却只贡马200匹,缺额800匹。此外,高丽还提出了“岁贡之物,亦容小邦不拘定数,随力所办以献”的请求。对此,明朝却其贡不纳,并重申“须如前约,方许来贡”[注]《高丽史》卷134,辛禑六年二月条,第4033页。。同月,高丽获悉了“辽东训兵,欲攻纳哈出”[注]《高丽史》卷134,辛禑六年二月条,第4033页。的情报。两个月后,高丽派遣周谊如辽东,借以刺探虚实,结果被押解京师。同年七月,朱元璋召见周谊,这是订立贡约后明丽双方的第一次正式交涉。周谊阐明了“贡不如约”的原因:“非忠诚不至,实民贫而物不备也。”[注]《高丽史》卷134,辛禑六年八月条,第4038页。对此,朱元璋再度申严贡约:“前所需马一千,已贡若干,今再取辏作一千。明年金一百斤、银五千两、布五千匹、马一百,以为常贡之例。”[注]《高丽史》卷134,辛禑六年八月条,第4038-4039页。岁贡马匹、金的数量未变,但银、布的数量却各减其半。此后,在洪武十三年十二月至洪武十四年十二月,明朝又以“贡不如约”为由,连续三次却高丽贡献。[注]据《高丽史》,洪武十三年十二月,高丽遣权仲和、李海如京师,贡金三百两、银一千两、马四百五十匹、布四千五百匹。辽东都司“以岁贡不满定额,却之”。洪武十四年十月,遣金庾如京师贺正。同年十一月,遣李海如京师,献马九百三十三匹。然而,“金庾、李海至辽东,不纳乃还”。

频遭却贡,高丽对与明朝交涉的前景越发忧虑。洪武十五年二月,高丽采取了正反两策加以应对:其一,强化西北面防务,“以备定辽卫兵”[注]《高丽史》卷134,辛禑八年二月条,第4049页。;其二,设置盘缠色,“令大小文武官吏出马匹及紵麻布有差,以备岁贡”[注]《高丽史》卷134,辛禑八年二月条,第4049页。。当年四月,高丽遣使贡马一千匹、金一百斤、银一万两、布一万匹,这是高丽第一次按照“贡约”入贡。但朱元璋却认为:“节该岁贡,以数年之物,合而为一,其意未诚,仍前阻归,不许入境。”[注]《高丽史》卷135,辛禑九年八月癸未条,第4062页。同年六月,高丽再次遣使入明陈情,无奈又被阻归。次月,高丽获悉了明朝平定云南的消息,这就给高丽造成了极大的压力。李穑在《子安来议贺平云南表》中便说:“力通六诏云南地,威振三韩海外天。”[注][高丽]李穑:《牧隐稿文稿》,载《韩国文集丛刊》第4册。高丽虽立刻向明朝派遣庆贺使者,但却又遭拒绝。到了十一月,高丽又遣使如京师贺正,兼呈陈情、请谥、承袭三表。结果,仍被阻回,这就使高丽完全陷入了“进退无凭,惊惶失措”[注]《高丽史》卷135,辛禑九年八月癸未条,第4062页。的境地。与此同时,辽东都司又移文高丽,明言:“高丽臣事大明,不宜与纳哈出通好。”[注]《高丽史》卷135,辛禑九年正月丁巳条,第4056页。这实际上是对高丽首鼠两端态度的警告,也暗含着明朝屡次却贡的原因便是高丽交通纳哈出。

洪武十六年四月,随着故元海西右丞阿鲁灰降明,高丽与纳哈出的往来之路被彻底断绝。[注]王剑:《纳哈出盘踞辽东时期明朝与高丽的关系》,载《中国边疆史地研究》2006年第4期第109页。此后,明朝开始以军事行动向高丽施压。当年八月,明朝以事大不诚为由,“屡侵边境”。[注]《高丽史》卷135,辛禑九年八月壬申条,第4060页。为此,高丽一方面加强西北面、东北面的防务,另一方面继续向明朝遣使。鉴于此前使者无法从辽东入境的情况,不得已由海道入明。同年十月,高丽获悉了明朝派遣“孙都督”率领战舰八千九百艘征讨本国的情报:

孙都督到辽东,又三分辽东军发船向高丽。会鞑鞑击浑河口子,尽杀官军,屯兵浑河。都督兵与战,不克,还。[注]《高丽史》卷135,辛禑九年十月乙亥条,第4067页。

在到达辽东后,“孙都督”将辽东军分为三路,从“发船向高丽”来看,只是大军向高丽进发,并非“发船攻高丽”。在途中遇到了屯兵浑河的蒙古军,并主动与之交战,其结果是“不克”。既然未能攻克,理应再行征讨,但“孙都督”却领兵返还,完全不顾征讨高丽一事。这说明,“孙都督”此行的真实目的或许不是征讨高丽,更像是通过制造大军征讨的迹象,向高丽施压。而梁民市马便恰好发生在明朝对高丽进行军事威胁的时期,这也暗示着两者间的关联。

早在洪武七年,朱元璋就从吴祯在“琉球大洋”捕获“倭寇”及中山王首次遣使贡马两事件中,看到了高丽征讨耽罗的情报传递至琉球的可能,体察到了琉球与高丽、耽罗存有的密切联系。[注]李健:《“联动”与“调控”:洪武七年李浩往琉球“市马”考述》,载《外国问题研究》2017年第4期第116页。既然明朝向高丽索要耽罗马的情报可以传至琉球,那么梁民往琉球市马的消息或许也可反向传往高丽、耽罗。

实际上,朱元璋要求高丽入贡的并非是本土所产的“乡马”(果下马),而是耽罗马。郑梦周就明确指出:“上国屡使我献马,以有耽罗耳。”[注]《高丽史》卷45,恭让王二年闰四月甲戌,第1367页。而耽罗马又是“故元”色彩浓厚的指代。耽罗马的贡与不贡,贡多贡少,无疑牵动着高丽国内亲元派的神经,更不用说是进贡耽罗马“助征”纳哈出了。在未决定“弃元向明”以前,高丽在贡马问题上始终是游移不定的。朱元璋正是看准了这一点,才将“岁贡马匹”作为“试其诚伪”,敦促高丽对元切割,对明服属的手段。然而,不论高丽“岁贡如约”与否,明朝总是以“却贡”的方式加以拒绝。正当高丽对明朝的这一“矛盾”表现感到疑惑之时,明朝却派遣梁民往琉球市马。

梁民此行虽得马983匹,但考虑到马匹在海上运输过程中会有损耗,其或许是购买了1000匹琉球马,只是在渡海返国之时损失了17匹。[注]据《吏文》,洪武六年(1373)七月,高丽派遣金甲雨入明贡马50匹。因在海中遇到暴风,“倒死马二匹”。洪武七年崔莹在平定耽罗后,先期运送930匹马过海,但“为风涛渰没九十三匹,见到八百三十七匹”。另据《历代宝案》,万历二十九年(1601)琉球入明朝贡,其“进贡马四匹,内三匹倒毙”。万历三十六年(1608),琉球所贡马匹则是“俱已倒毙”。由此,马匹渡海损失的情况并不少见。汪楫在《马耕田歌》中说:“侧闻洪武开国时,曾来此地求騧骊,连樯累舶动千匹,购买不惜倾高赀,陟险冲波有底急。”[注](清)潘相:《琉球入学见闻录》,第144页。此“连樯累舶动千匹”的买马行动很可能就是指梁民市马。若此,则表明梁民市马的数量与要求高丽岁贡的马匹数量相当。可以想见,当梁民市马千匹的情报传至高丽后,势必会使其看到明朝有用琉球马取代高丽贡马的打算,其深层次的含义便是明朝将要“舍弃”高丽。而“不惜倾高资”地大量购买马匹这一军事物资也预示着明朝的某种军事动向,这无疑会给高丽造成莫大的压力。恰在此时,又发生了“孙都督”大军压境的事件,这自然会加剧高丽对明朝大举入侵的担忧。由此言之,梁民市马理应是与屡次“却贡”、军事威胁等政策相互配合的,是明朝通过不同途径向高丽施压的表现,其最终目的便是逼高丽放弃“两端”外交,彻底地倒向明朝。

洪武十六年十一月,朱元璋就“岁贡”之事,向高丽提出了最终的解决方案:“前五年未进岁贡马五千匹、金五百斤、银五万两、布五万匹,一发将来,乃为诚意,方免它日取使者之兵至彼。”[注]《高丽史》卷135,辛禑九年十一月戊申条,第4068-4069页。对如此苛刻的要求,高丽的反应是:“禑令两府百官议岁贡,皆以一遵帝旨为对。”[注]《高丽史》卷135,辛禑九年十二月甲戌条,第4069页。表明高丽政府内部已就“岁贡”之事达成了高度统一,下定了“弃元向明”的决心,这也意味着屡次“却贡”与军事威胁相结合的对丽策略取得了极大成功。此后,高丽在洪武十七年分四次向明朝贡马,并于当年十月完成了入贡任务。[注]据《高丽史》,洪武十七年(1384)五月,遣金进宜如辽东,进岁贡马一千匹;六月,遣张方平如京师,献岁贡马二千匹;八月,金进宜再如辽东,献岁贡马一千匹;闰十月,遣李元纮献岁贡马一千匹。至此,五千匹马的岁贡任务全部完成。次年九月,朱元璋正式赐恭愍王谥号,并册封辛禑为高丽国王。[注]《高丽史》卷135,辛禑十一年九月条,第4088页。到了洪武十九年(1386)二月,高丽遣使入明,“乞减岁贡”。同年七月,朱元璋下令:“削去岁贡,三年一朝,贡良骥五十匹,以资钟山之阳,牧野之郡,永相保守。”[注]《高丽史》卷136,辛禑十二年七月条,第4101页。

三、梁民市马与“御倭震日”

洪武十四年(1381)七月,怀良亲王派遣如瑶入明。单纯就史籍记载而言,如瑶此行并不仅止于“贡方物及马十匹”,而是受明州卫指挥林贤所请,前来参与胡惟庸之乱的。对此,朱元璋命礼部分别致书怀良亲王和征夷将军。同年,怀良亲王遣使上表,公然指责明朝。朱元璋“得表愠甚”,但鉴于蒙古征日之败,并未加兵。[注](清)张廷玉:《明史》,第8344页。此后,直至洪武十六年,明日关系中断,交涉陷入僵局。

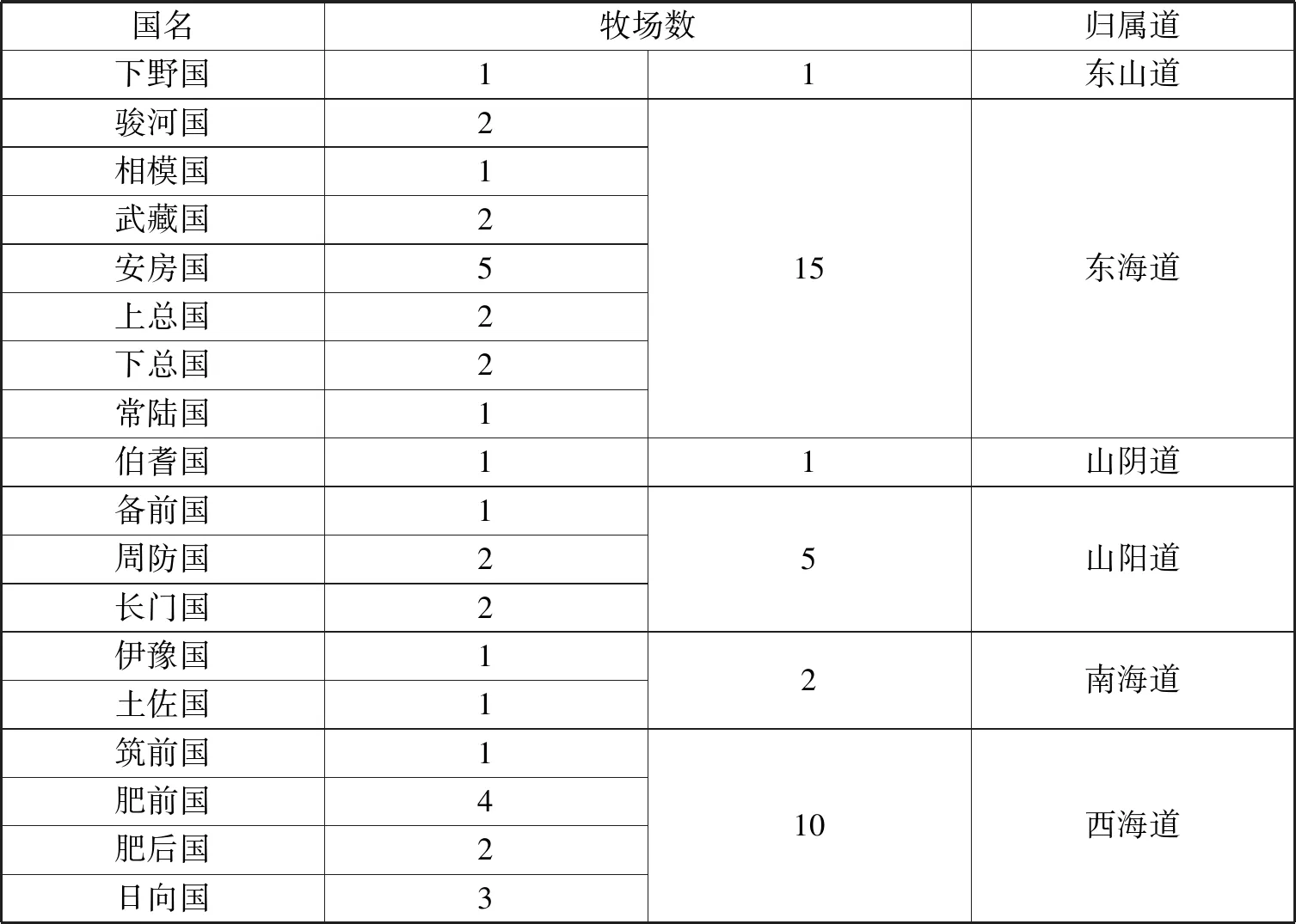

日本自古即为产马之国,《日本书纪》中便收录有保食神死后化作牛、马的神话。从神功皇后摄政时创设饲部,职司牧马一事看,当时既已存在着养马的情况。[注]竞马杂志社:《竞马大鉴》,东京:竞马杂志社,1907年,第2页。自应神天皇时起,历朝皆采取鼓励牧马的政策,钦明天皇曾赐予百济使臣良马70匹,说明截至此时,日本国内的马匹已不在少数。天智天皇则在近江设牧放马,此为官牧之始。天武天皇即位后,明令民间禁食牛马。文武天皇御宇后,令诸国定立牧地,奖励繁殖,又授予伊势等二十三国铁印,押于牧地驹犊之上,强化对诸国马匹的掌控,并设左、右马寮,收纳诸国贡马,日本马政之制就此完备,国内牧马也日渐兴盛。置牧之地,往往也是适宜养马之区。以《延喜式》中收录的醍醐天皇时期置牧养马的情况为例,可得下表:

表2 《延喜式》中收录的醍醐天皇时期置牧养马诸国一览表[注][日]正宗敦夫编校:《延喜式》卷20,《兵部省》,东京:现代思潮社,1978年,第158页。

从表中可知,当时置牧养马之国共有18个,牧场则有34处,集中分布在东海、西海二道。除畿内、北陆道外,其余六道皆有牧场。这说明,日本大部皆为适宜牧马之地,此与郑舜功“日本悉皆山岛,草木茂盛,平原堕耕,故易樵牧”“其海山岛草木深邃,故多牛马群”[注](明)郑舜功:《日本一鉴·穷河话海》卷3,东北师范大学图书馆馆藏,民国二十八年影印版。的论述相合。由此,日本确为产马之国无疑。但是,截至元代,历代正史日本传中并无日本产马的记载,也无日本贡马的事例。[注]《魏书》《后汉书》《晋书》《南齐书》皆认为:“土无牛马”。《梁书》《南史》则认为:“物产略与儋耳、朱崖同。”但儋耳、朱崖的物产究竟为何却并未明言。《宋史》《元史》认为“畜有水牛、驴、羊”,仍无产马的记载。这说明,当时中国对日本产马之事理应不甚关注、了解。进入明代以后,这一状况才发生了改变。

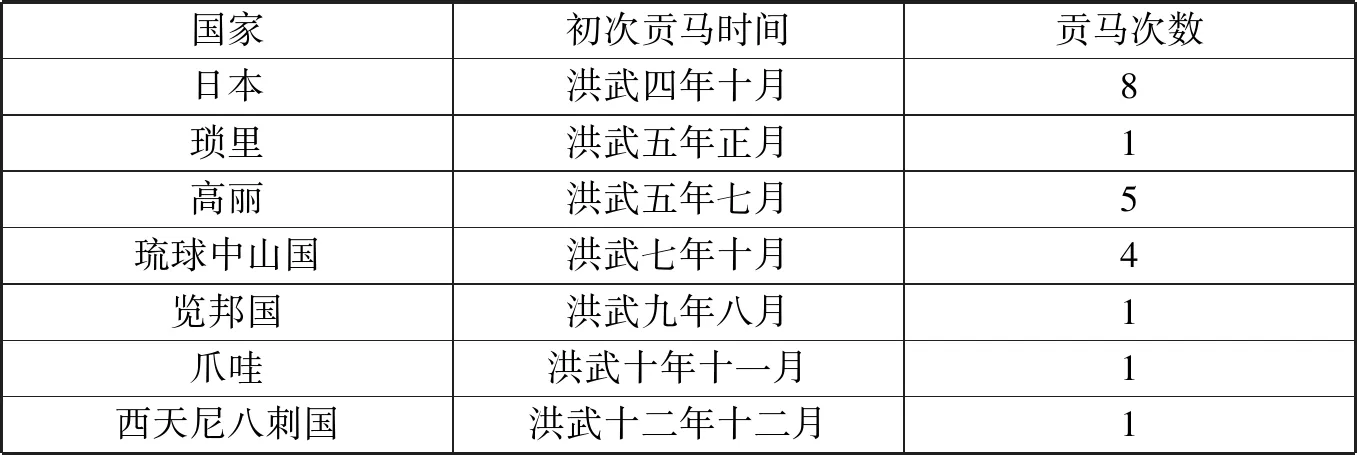

表3 洪武十六年以前海外国家入明贡马一览表

从表中可知,截至洪武十五年,入明进献马匹的海外国家共有7个。其中,日本是贡马最早的海外国家。洪武四年十月,怀良亲王派遣祖来入明贡马,[注]《明太祖实录》卷68,洪武四年十月癸巳条,第1280页。此为有明一代日本贡马的开端。此后,在洪武七年、九年、十二年、十三年、十四年,日本又先后7次贡马,而频繁贡马自然也可看作是日本国内产马的明证。故而,截至洪武十六年,日本理应成了朱元璋眼中的产马之国。

在朱元璋看来,琉球与日本地理相联,关系密切。[注]洪武四年九月,朱元璋以隋炀帝征讨琉球为例,论述了其“不征”的海外政策,这也是明代史籍中首次出现琉球。由此,朱元璋对征讨的相关叙事应该已有详细把握。在正式征讨以前,隋炀帝曾于大业四年(608)派遣羽骑尉朱宽招抚琉球。但是,“流求不从,宽取其布甲而还。时倭国使来朝,见之曰:‘此夷邪久国人所用也’”。单凭“布甲”便可判断此为琉球所用之物,朱元璋据此便可看到“倭国”与“流求”的密切联系,很自然地产生琉球与日本相去不远,或为邻国的认识。此外,学界也普遍认为,朱元璋招纳琉球入贡,本就与对日政策有关。而梁民市马的原则又是“不限多少,从王发遣”。中山王为获取贸易之利,必定会在国内大规模征集马匹。而从日本来琉的海商在获知明朝“不惜倾高资”地在中山市马一事后,为分得明琉马匹贸易之余利,也会返回国内,积极调拨马匹,进而南下交易。事实上,自11世纪开始,便出现了像“八郎真人”那样的“东臻于俘囚之地,西渡于贵贺之岛”的贸易商人,形成了北至平泉、南至鬼界的贸易经路。其中,萨摩是此贸易经路的重要枢纽。萨摩所属的万之濑川下流地区是日本与鬼界及其以南海域开展交往的窗口,琉球、南海物货经此进入日本,进而被运至京都,北上输往平泉。[注][日]柳原敏昭:《中世の交通と地域性》,载《岩波讲座日本历史》第7卷,东京:岩波书店,2014年,第126页。而这一贸易经路又恰好将北至东海道,南至西海道的日本国内产马之地串联在了一起。由此,理应存在着日本海商返国收买马匹,南下琉球交易的可能。据萧崇业考察,那霸港地区曾设有马市。[注](明)萧崇业:《使琉球录》,载《使琉球录三种》,台北:台湾大通书局,1988年,第112页。周煌也指出,当地尚且残存着“马市街”这一地名。[注](清)周煌:《琉球国志略》,第77页。考虑到那霸港是“贾货之艘,靡不会兹”的“中山咽喉”之地,[注](清)潘相:《琉球入学见闻录》,第180页。其马市之设或许与梁民市马和接待来琉的日本马匹商人有关。这样,通过在琉球大规模市马,便会产生联动影响日本国内马匹流通的效果,营造出明朝将要进行重大军事行动的假象。以此震慑日本,加剧日本政府的紧张感,促其对明服属。

此外,从梁民可以带回一千匹琉球马看,其所率船队的规模当极大。平田守先生就认为,应该有20-50只,[注][日]平田守:《琉明関係における琉球の馬》,载《南岛史学》1986年第28期。但其依据不明。按陈侃所言:“洪武、永乐时,出使琉球等国者,给事中、行人各一员,假以玉带、蟒衣、极品服色,预于临海之处,经年造二钜舟。”[注](明)陈侃:《使琉球录》,第32页。说明洪武时期明朝使琉的船只都是当场新造的。然而,这一说法可能与实情不符。

根据《诸司职掌》的记载,洪武时期建造的海船有两种,即“四百料钻风海船”和“一千料海船”。[注]《诸司职掌(下)》,载《玄览堂丛书初辑》第13册,台北:正中书局,1981年,第303-304页。另据《崇武所城志》,宣德九年(1434),明朝曾将当地“百户经”掌管的“勇字五十九号四百料官船一只”赐予琉球中山王,并由其长史带回。[注](明)叶春及:《惠安政书 附<崇武所城志>》,福州:福建人民出版社,1987年,第26页。这说明,明初下赐琉球的海船是直接从沿海卫所拨与的。从沿海卫所官船的性质及船只的载重量推测,此“四百料官船”很可能就是《诸司职掌》中的“四百料钻风海船”。王连茂先生认为,“勇字五十九号四百料官船”的载重量约为24吨,[注]王连茂:《泉州と琉球——双方の関係史に関する若干の問題についての調查考証》,载《琉球——中国交流史をさぐる》,浦添:浦添市教育委员会,1988年,第102页。这恰巧与李浩出使琉球时乘坐的海船的载重量相当。[注][日]龟井明德:《琉球陶磁貿易の構造的理解》,载《专修大学人文论集》1997年第60号。由此推测,明初派往琉球的使者乘坐的海船很可能也是直接从沿海卫所拨与的。事实上,沿海卫所的海船,既是军船,也是漕船。既负责海防,也承担海运。从洪武七年六月定辽卫都指挥使马云“运粮一万二千四百石出海,值暴风覆四十余舟,漂米四千七百余石,溺死官军七百一十七人,马四十余匹”[注]《明太祖实录》卷90,洪武七年六月癸丑条,第1584页。一事看,确实存在着海运马匹的情况。在此背景下,梁民驾乘沿海卫所现有的海船前往琉球收买马匹便有其合理性。

按琉球马每匹重约300千克,[注][日]岡本弘道:《古琉球期の琉球王国における「海船」をめぐる諸相》,载《東アジア文化交涉研究》2008年创刊号。如果梁民与李浩一样,都是乘坐沿海卫所的四百料海船出使的话,那么船队规模至少是13只。从当时的情势分析,率领如此规模的船队出使,除去运送马匹外,理应还有如下考量:

其一,沿海卫所船只皆有御倭之责,而“琉球大洋”又是倭寇往来、逃窜的重要经由地,以大规模海船出使,可以在往返之时,就便剿捕倭寇,这可以看作是对“出海巡倭”制度的再发挥。

其二,从“敕谕三王”之语看,梁民此行应是率领船队分别渡航至三山进行宣谕,并非仅至中山,山南、山北就保留有“唐船岳”“唐船畑”的地名。[注][日]伊波普猷:《孤島苦の琉球史》,东京:春阳堂,1926年,第58页。采取分别渡航宣谕的方式,理应是出于向琉球展示军事力量,威逼三山诚心服属的考虑。

其三,梁民是在洪武十六年正月受命出使,同年九月归国。根据明代使琉球录的记载,明使到达琉球的时间多集中在五、六月,从琉球开洋返国则在九、十月,需在琉球滞留四、五个月左右。[注]陈侃、郭汝霖、萧崇业、夏子阳、杜三策到达琉球的时间分别为五月二十五日、闰五月九日、六月五日、六月二日、六月十三日,从琉球开洋归国的时间为九月十八日、十月十八日、十月二十四日、十月二十日、十月九日,其分别滞在琉球115日、162日、141日、140日、149日,大致为四、五个月左右。而明朝海军舰队长时间驻泊琉球,无疑会使日本产生大明舰队伺机北上,攻打本土的担忧,南疆不稳,日本自然无法安枕,这可以看作是与联动影响日本国内马匹流通相互配合的举措。

结 语

在梁民出使前夕,明朝国内的战争形势发生了重大变化。随着洪武十五年征南之役的顺利结束,长城以南的残元势力被基本肃清,这就为明朝全力用兵东北的纳哈出和漠北的脱古思帖木儿创造了条件。与之相对,明朝与高丽、日本的关系却波折迭起,非但未能实现国交正常化,反而陷入了日益恶化的境地。而自洪武二年(1369)正月“倭人入寇”事件发生后,朱元璋便看到了辽东残元势力与高丽、日本结成“东北亚反明联盟”的可能。[注]李健、刘晓东:《明初“倭人入寇”与明朝的应对》,载《辽宁大学学报(哲社版)》2018年第3期。在明丽、明日关系不稳的态势下,明朝自然存有后顾之忧,难以尽力于辽东事务。对明朝来说,当务之急是要避免高丽、日本与纳哈出勾连,重新理顺与高丽、日本的关系,确保东亚整体外交局势的稳定。鉴于琉球与高丽、日本存有密切关联及明琉关系因山南王入贡出现波动的现实,朱元璋转而采取了在稳固明琉关系的基础上,借助琉球配合开展对丽、对日交涉的战略决策,而梁民市马便是在这样的背景下展开的。

具体来说,梁民市马的着眼点主要有三:其一,借市马巩固与中山的关系,并暗自削弱中山的军事实力,维持三山均势,进而以贸易之利吸引山南、山北入明朝贡;其二,反向利用琉丽间的情报传递渠道,与索要岁贡马匹、军事威胁等政策相互配合,拆解高丽与北元及纳哈出的关系,逼高丽彻底地倒向明朝;其三,联动影响日本国内的马匹流通,加剧日本政府的紧张感。并以大规模海军舰队出使,在往返途中就便剿捕倭寇。通过舰队长时间驻泊琉球,营造伺机“征日”假象,震慑日本,使之不敢主动介入明朝的国内战争。

就最终的战略效果而言,梁民市马达到了预期的对琉、对丽政策目标,实现了“三王入贡”和“逼丽向明”。与之相对,在此后的近三年时间里,并无日本遣使朝贡的记载,说明梁民市马对日本的效果并不明显。从洪武十七年开始,明朝转而在沿海地区修筑城堡,配备戍兵,强化沿海防卫。[注](明)陈仁锡:《皇明世法录》,载王钟翰主编:《四库禁毁书丛刊》,北京:北京出版社,1997年,第242页。到了洪武十九年,又以“林贤事件”为借口,中止了对日外交。此外,又积极推动建立与高丽的联合防倭体制,特别是要求高丽在“鸭绿江一带沿海,密匝匝的多筑些城子,调些军马守住了,一璧廂多造些军船隄备著”[注]《高丽史》卷136,辛禑十三年五月条,第4108页。。这很可能是为了防备日本军事力量沿鸭绿江北上,支援纳哈出。在明琉、明丽关系日渐稳定,对日应对能力明显增强的态势下,明朝于洪武二十年(1387)正月正式下达了北征纳哈出的命令。

综上所述,梁民市马并不只是对洪武十六年没有进行的国内市马的“替代”,其目的也不单纯是获得马匹,而是明朝利用琉球在东亚海域内部的广泛关联性,借助市马联动影响高丽、日本,构建东北亚地缘政治秩序的首次尝试。从本质上说,是对北元战略的一环。