博喻:语篇意义视阈的词汇隐喻和语法隐喻

杨 忠,林正军

(东北师范大学 外国语学院,吉林 长春 130024)

一、引言

Lakoff & Johnson(1980)开拓了隐喻的认知研究领域,所用的语料都是词汇隐喻。Halliday(1985/1994)提出“语法隐喻”这一概念,将隐喻概念的外延扩展到语法层面。Werth(1994)指出,语言学领域的隐喻研究只在句子层面分析隐喻,而文学语篇的隐喻使用发生在话语层面。语篇内的隐喻连续使用可以产生语篇的“意义潜流”(undercurrent)。于是,他提出了“博喻”(megametaphor)这一术语。国内学者还称其为“连贯比”“连珠比喻”或“复喻”。博喻是在篇章建构过程中以根隐喻为基础衍生出的一系列相关子隐喻,胡曙中教授将其称为“篇章博喻”(魏纪东2009:5-6)。

国内外关于词汇隐喻和语法隐喻的研究成果丰厚,但在语篇层面同时观察分析词汇隐喻和语法隐喻的相关文献并不多见。Werth(1994)在文学语篇中观察分析词汇隐喻的连续使用,提出了“博喻”概念,但他的研究本质上未涉及语法隐喻。魏纪东(2009)将词汇隐喻和语法隐喻视为语篇博喻的次范畴,主张在语篇层面分析两种隐喻。词汇隐喻与语法隐喻在语篇中发挥什么功能?它们各自具有什么意义特征?本文拟在语篇博喻范式内探讨词汇隐喻和语法隐喻的语篇功能,分析两种隐喻的意义特征。

二、语篇意义视阈的隐喻研究

为什么要在语篇层面同时观察分析词汇隐喻和语法隐喻?传统语义学研究基本限于词义和句义分析。客观主义范式下的语义研究未涉及语篇/话语语义。然而,语篇/话语是语言使用的单位。语篇意义是建构的,其背后隐藏着说话人/作者的主观意识,忽略这一语言层次的语义研究就难以解释人际意义沟通。过去几种语义研究范式都研究脱离语境的意义。词汇语义学和句子语义学都是“无语境”意义研究模式(李福印2006:23)。无论词汇隐喻还是语法隐喻都是在具体语境中的意义表达,脱离语篇、语境来研究隐喻难以阐释其语篇功能。本文在语篇层面同时观察词汇隐喻和语法隐喻,出于三点考虑。

第一,词汇隐喻和语法隐喻的运用都发生在语篇层面。功能语言学认为,语言系统与语篇之间存在例示关系(instantiation)。语篇是语言使用的实例,以系统为资源生成,反过来也丰富系统资源(Halliday & Matthiessen 2009)。隐喻发生在语篇/话语建构过程中,是语言使用层面的现象。“词本位”和“句本位”的隐喻研究是着眼于语言系统的研究,因此,难以认识这一语言现象的全部本质和使用规律。要探究语言使用就应“把系统与实例结合起来,或者是……把系统与实际语言例子(即语篇)结合起来描述”(Halliday & Matthiessen 2009:141)。

第二,词汇隐喻和语法隐喻都是建构语篇意义的需要。功能语言学视语言为多功能、多层级的符号系统。意义体现于词汇—语法,词汇—语法体现于语音或书写符号。词汇和语法属于同一层面。语篇建构基于词汇—语法,词汇隐喻和语法隐喻都常常是语篇意义建构不可或缺的表达方式。

第三,词汇隐喻和语法隐喻都是跨范畴认知方式。Halliday & Matthiessen(1999)指出,词汇隐喻和语法隐喻都是跨范畴现象(transcategorization),二者都是扩展语义系统的认知方式,只是在精密阶上有所不同。我们认为,词汇隐喻跨越语义范畴,而语法隐喻跨越语法范畴。例如,“他们频繁解雇员工。”这句话在英语中至少有两种表达方式,即“They frequently dismiss employees.”和“their frequent dismissal of employees”,前者为一致式,后者为隐喻式。此例中既有级转换(rank-shift),又有类转化(class-shift)。语法隐喻往往通过对本体的“物化”或“名词化”,来实现从经验向逻辑的转变,在经验内又是从“过程”向“事物”的转化(Halliday & Matthiessen 1999)。

三、博喻的语篇功能

(一)语篇连贯与隐喻

语篇不是句子的任意集合,其语义特质是目的性和连贯性(Werth 1999)。博喻是篇章中的隐喻(魏纪东2005)。语法隐喻和词汇隐喻发生在语篇/话语建构过程中,是语言使用层面的现象,因此应在语篇/话语中观察分析其语义特征和功能。系统功能语言学在语篇意义研究方面的突出贡献之一是分析了语篇连贯,概括了实现连贯的衔接手段(Halliday & Hasan 1976)。

何为连贯?Kehler(2002)借助休谟(Hume)关于意义关联的类型划分来理解连贯的实质。休谟认为意义关联主要有三种,即象征关系、因果关系和时空关系(转引自Kehler 2002)。借助哲学家关于意义关联的分析,我们可以说语篇连贯本质上就是语篇各部分之间的逻辑语义关系通顺,或为象征关系,或为因果关系,或为时间、空间关系。例如,小说多以时间、空间关系为主线构建语篇,科技文章多以因果关系为主线,议论文则常以因果关系和象征关系为主线。象征关系和因果关系常常用隐喻来表达。因此,说话人/作者在阐释或论证观点时经常选择隐喻表达式。

“语篇本位”的隐喻研究自然会聚焦于隐喻在实现语篇目的和语篇信息组织方面发挥的作用。胡壮麟(2004:219-220)概括了比喻的四个功能,即解释功能、辩说修辞功能、诗学功能、讽喻功能,他明确指出:“国内外形形色色的政治家都要以三寸不烂之舌说服最高统治者,……这是修辞学在东西方得以优先发展的根本原因。在发展各种修辞手段的过程中,比喻又最受到关注。”在我国古代修辞中,比喻就已成为不可或缺的表达方式。

Ponterotto(2000)探究了隐喻在话语中的衔接作用,认为话语分析者试图做到的是揭示话语结构与说话人/作者处理信息的心智活动之间的关系。她概括了一些学者提出的“蓝图模式”,这个模式试图解释两个问题:交谈者如何将话语组合成连贯的意义整体;交谈者在互动过程中如何组织信息流。要做到这两个方面,交谈者必须具有在四个层面控制信息的能力:修辞(与话语目的相关)、指称(选择指称对象)、句子信息起点(选择句子主位)、信息焦点(突出话语进展中适当的主要关注对象)。为什么隐喻在语篇连贯和信息组织方面不可或缺呢?因为隐喻表达迅即、简洁、生动(ibid)。

(二)语篇博喻例示——《谏太宗十思疏》

下面以魏征(580—643)的《谏太宗十思疏》为例来看隐喻如何在语篇意义建构方面发挥解释功能和论辩功能。这篇文章是魏征写给唐太宗李世民的一篇奏议,全文共三段,共计378 个字。“文章深寓哲理,词锋犀利,……令人铭心刻骨”,“据说唐太宗看到此文后有所感悟,亲自写了诏书答复魏征,承认自己的过失,并对魏征这种敢于直谏的精神表示赞赏,还把这个奏章放在案头上,经常对照反省”(阴法鲁1982:550-551)。请看文章的前两段:

臣闻:求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之安,臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎?人君当神器之重,居域中之大,不念居安思危,戒奢以俭,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长也。

凡昔元首,承天景命,善始者实繁,克终者盖寡。岂取之易,守之难乎?盖在殷忧,必竭诚以待下;既得志,则纵情以傲物。竭诚,则吴、越为一体;傲物,则骨肉为行路。虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。怨不在大,可畏惟人,载舟覆舟,所宜深慎。

此文之所以具有极强的说服力,原因在于篇章的意义建构基于词汇隐喻和语法隐喻。中国修辞学讲究文章布局的主体意识,概括出“起、承、转、合”的基本模式(姚亚平1996)。此文第一段为“起”环节,以词汇隐喻为基础,解释了政权巩固、持久的根本条件。来源域为自然界中的树木、河流,目的域是社会世界的政体,以自然物体的生命映射政体的延续。作者以迅即、简洁、生动的隐喻表达方式引发读者的思考,达到了“起”的篇章效果。整段的连贯基于象征性语义关系和因果关系。

第二段有效地达到“承、转”的目的。开头指出,大凡以前的国君,承受上天的大命,立业时功绩卓著者确实很多,但能坚持到底的却很少。在“难道夺取江山容易,守住江山就很难吗?”这个设问中,“取之”和“守之”都是名词化表达式,通过动—名转类将打江山、守江山的过程识解为事物,比较二者的难易程度,以引发读者思考为什么巩固政权不容易,如何才能使政权永固。在这个基础上作者在第三段阐发了他的建议,劝谏太宗在十个方面应想到如何自律。第二段的连贯基于因果关系。

此文作为议论文的成功案例显示了隐喻的解释功能和论辩功能。我们可以看出,第一段的词汇隐喻凸显了解释功能,而第二段中主要以语法隐喻建构了论辩的主题,为下文阐述作者的建议奠定了基础。无论词汇隐喻还是语法隐喻都显示了作者构建语篇整体连贯的主体意识。

四、博喻与语篇意义建构

词汇隐喻和语法隐喻都发挥了语篇意义的建构功能,但两种隐喻的语篇意义是否相同呢?Thompson(1996)认为二者没有本质区别,词汇隐喻可以视为语法隐喻的次范畴。胡壮麟(2000:352)指出:“语法隐喻之不同于隐喻,在于在本体或喻体中至少有一个领域应与语法有关。……既然涉及的是语法,对本体或喻体进行比较或建立联系的不一定是具体事物,可以是一种抽象的形式关系,即语法关系。”Yang(2007)从体现方式和意义特征两方面分析了二者的差异,认为语法隐喻必须有词语的转类或/和转级,词汇隐喻则往往无须此种转换。语法隐喻是可供选择的表达式,而词汇隐喻往往是唯一的表达式,用以填补词项空缺(例如光年、马力、纸老虎)。下面结合上例分析词汇隐喻和语法隐喻在语篇意义建构中的作用。

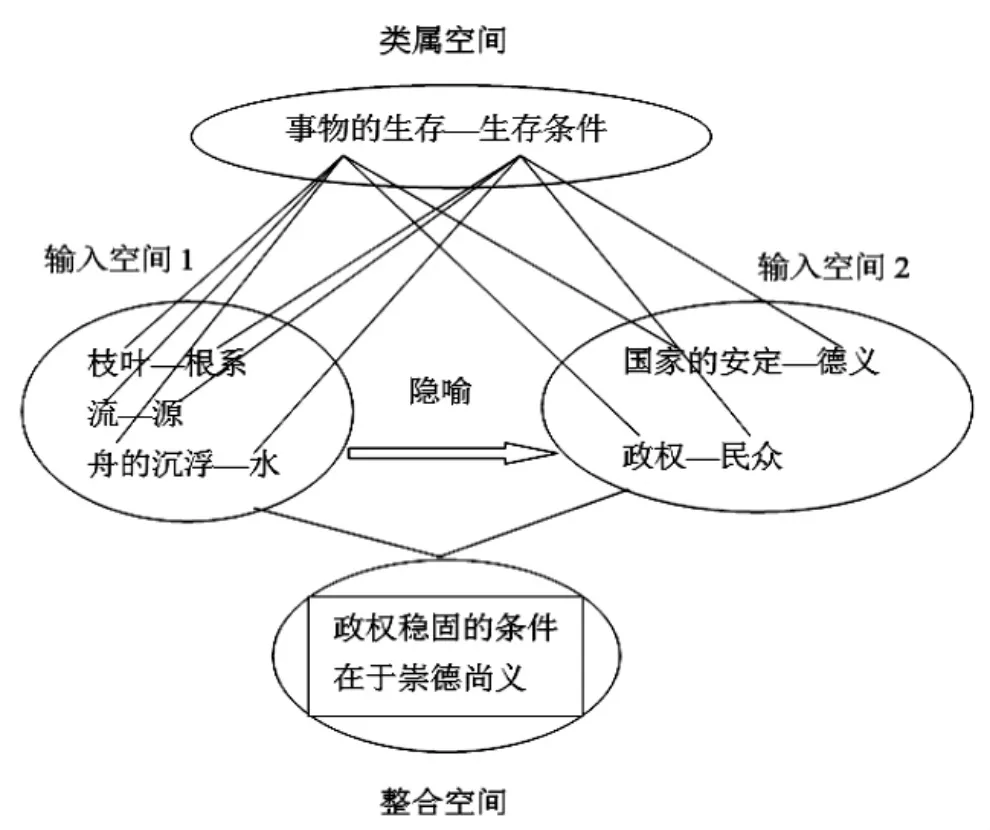

(一)基于词汇隐喻的意义整合

Turner & Fauconnier(2003)认为,词汇隐喻不仅有概念映射过程,还有意义整合过程,由此构建新的心理空间。Taylor(2012:263)进一步指出:“一个心理空间含有一些要素及其相互关系,在话语进程中由发话人建构,成为话语的主题。”我们来看上例语篇中的词汇隐喻,其中包含若干要素:枝叶、根系;流、源;舟的沉浮、水;国家安定、德义;政权、民众。这些要素可以归入两个输入心理空间,即客观世界中物的存在及其条件和社会世界中政权的稳固及其条件。处于两者上位的类属心理空间是事物的生存及其生存条件。整合的心理空间为“政权的稳固条件在于崇德尚义”,这正是作者论述的主题。意义整合过程中基本的推理方式是类比,以自然界的事物联系为基础识解社会世界的事物规律。该语篇通过多个实体隐喻,如“枝叶与根系”“流与源”“舟的沉浮与水”等来表达“事物生存与生存条件”之间的关系,并将这种关系映射到“国家的安定与德义”和“政权与民众”上,通过概念整合产生层创意义“政权稳固的条件在于崇德尚义”(见图1)。这种隐喻的连续使用构成了博喻,展现了博喻在语篇中的意义建构功能。作者这一类比推理成功地说服了帝王。“水能载舟,亦能覆舟”的道理警示了历代统治者。这一隐喻所表达的民本主义思想仍为当今执政理念的重要内涵之一。

图1 词汇隐喻中的意义整合

(二)基于语法隐喻的意义凝缩

上文说到,“取之”和“守之”是名词化表达式,将原本为过程的夺取政权和巩固政权识解为事物,以此引出如何巩固政权这一论辩主题。系统功能语法学家视名词化为典型语法隐喻。汉语语法学家称之为“名物化”,在20世纪五六十年代曾就此有过一番争论,争论的核心问题是词类(朱德熙2001)。康瑞琮(1981:47)认为,在文言文中,“在特定的情况下,动词也会失去其动词特点,活用作名词,在句中能充当主语、宾语和定语”。其例证之一是“子路曰:学亦有益乎?”(刘向《说苑·建本》)。“在文言文的特定的语言环境中,有的形容词会失去其形容词的特点,而活用为名词,在句中充当主语、宾语。”(同上:59)例如,“为肥甘不足于口与?轻煖不足于体与?”(《孟子·梁惠王上》)。孟子说:“是因为肥美的食物不够吃呢?(还是因为)又轻又暖的衣服不够穿呢?”其中的“肥、甘、轻、煖”在形态功能上由形容词活用作名词,充当主语;在语义上从特征扩展到具有该特征的事物,二者之间存在语义上的转喻关系,即“肥甘”代替肥甘的事物,“轻煖”代替轻暖的衣服。《道德经》开篇就讲“道可道,非常道;名可名,非常名”,其中“道”和“名”的使用都涉及类转化。

21世纪初,汉语语法学家探究了词类转化与句子结构的关系。例如,“这本书的出版”到底是不是向心结构,“出版”是动词还是名词。吴长安(2006:202)在综述各种观点后提出了他的解释:

“这本书的出版”是两个结构或两个概念截搭的结果……截搭就是从两个概念各截取一部分进行搭接,两个概念各自压缩掉一部分内容。这里压缩掉的是“出版了那本书”的时态特征(不能说“这本书的出版了”)和“那本书的N”部分名性特征(能说“这本书的迟迟不出版”)。

可见,在古代汉语和现代汉语中跨语法范畴的现象普遍存在。问题是如何解释它,从什么角度分析它。过去汉语语法学家对这种现象的探讨是在词的层面或句的层面,从语篇层面分析的成果尚为少见。不过,汉语语法学家对名词化表达式的语义特质的分析已经很有见地,与系统功能语言学的分析不谋而合(见下文)。

名词化是概念语法隐喻中典型的语言现象,英语和汉语不同类型的语篇中都会根据需要使用名词化来凝缩意义。Banks(2003)考证了英语科技文献中名词化的演进,发现在所选的语篇中每22 个词中就有1 个名词化表达式。Biberet al.(1998)依据语料库统计,发现名词化在学术语篇中出现的频次为每百万词44000 次,而口语语篇中为11300 次,文学语篇中为11200 次。朱永生、严世清(2011:42)指出:“在没有屈折变化的语言中,人们能够更加自由地使用语法隐喻。例如汉语语篇中的语法隐喻非常普遍,甚至经常出现在日常口语中。”

是什么语义特性使语法隐喻多用于议论文呢?名词化表达式作为典型的语法隐喻既不同于动词,又不同于名词。Langacker(2002)以explode 和explosion 为例分析了动词与名词化了的名词之间的语义差异。他指出,持客观主义语义观者认为这两个词语义等同,只是语法范畴不同。他认为,“这两个词语义不同,因为它们激活不同的思维图式:explode 识解事件的过程,而explosion 将事件对象化。将一个动词名词化就赋予了它名词的概念特征”。

名词化具有凝缩语义的功能,“名词化标示着属性、过程等现象被视为‘物'。这是通过语法手段建构的物。这种臆造的物有什么特点?它是两种语义范畴融合而成的,shakiness 是具有属性的‘物',development 是兼有过程意义的‘物'”(Halliday & Matthiessen 1999:242)。Martin(2010)指出,科技语篇中必然使用语法隐喻,作者用名词化同时表达两层意义,即它能用来构建术语,解释因果关系;它能用来组织语篇信息,提供评价对象。Halliday & Matthiessen(1999:242-264)论述了名词化的动因,认为“事物比属性易于分类,属性比过程易于分类,过程比条件或关系易于分类。以名词化表达式识解非事物现象,语法隐喻则不可避免地更抽象”。Halliday & Matthiessen(1999)认为,名词化表达式构建了“想象物或臆造物”。这种臆造物不同于物质世界中的事物,它存在于交际者的心理世界,本质上比自然物抽象。就语义特点来说,名词化表达式具有语义凝缩性。它在语篇中不可或缺,因为它可以使谈论内容对象化,并可进行描述或评论。可以说,语法隐喻具有“名非名而谓之”的独特功能。

在语篇中名词化短语与名词短语的意义有没有差异?曲英梅、杨忠(2011)基于英汉大型语料库的分析结果显示:英汉事件名词化短语的修饰语性质、量化方式及频率等都有别于名词短语;在语篇中英汉名词化短语与普通名词短语相比,抽象性描述多,物质性描述少。例如,“深入/抽样/常规调查”和“scientific/authoritative/independent investigation”都是对“调查”的特点和性质的描述,而没有发现关于“调查”的诸如大小等物质属性的描述。事件名词化短语的具体化更多地参照了过程例举域。其中有对事件发生或持续时间的描述和地点的描述,如“the initial investigation,the Oxford movement in the nineteenth century”和“历时五年的全省地方病、流行病的调查”。英汉事件名词化的量化频率(12%和8.6%)普遍低于同一语言系统内部的典型名词短语的量化频率(30%和21%),事件名词化短语的低频量化表明其弱空间性,比名词短语的意义更抽象(曲英梅、杨忠2011)。

综上所述,语法隐喻的意义凝缩性和抽象性可能是其发挥论辩功能的基础。说话人/作者可以使用语法隐喻将“过程”识解为“物”,使其成为话语主题。一旦“过程”成为谈论的对象,便可分析其属性,论述它与其他事物之间的关系。过程的对象化很可能是语法隐喻发挥语篇连贯功能的认知机理。

五、结束语

本文在语篇博喻范式内探讨词汇隐喻和语法隐喻的语篇功能,分析两种隐喻的意义特征。从语篇意义的建构视角来看,词汇隐喻和语法隐喻都发挥语篇意义建构功能,它们的语篇功能有其各自的语义特质:词汇隐喻的语篇意义特质在于意义整合,用于阐释事物之间的关系;而语法隐喻的语篇意义特质在于意义凝缩,用于构建语篇中的指称及评价对象。

语篇意义研究在语义学中是尚待开辟的领域,基础薄弱,前景广阔。语篇意义极其丰富,探究的视角多样。隐喻同时涉及语词、语句、语篇。然而,过去的隐喻研究基本上以句子为语料。无论传统修辞学还是认知语言学的隐喻研究,都少有在语篇层面观察、分析隐喻的使用情况。语法隐喻概念的提出将隐喻的外延扩展到语法层面。本文在同一语篇内观察分析词汇隐喻和语法隐喻的语篇意义建构功能及各自的语义特质,尝试从语篇意义视角探究博喻的机理,希望从一个侧面为语篇分析和语篇意义研究提供参考。