“十七年”时期英国文学翻译副文本特征与功能

余小梅

(安庆师范大学 外国语学院,安徽 安庆 246133)

一、引言

对“十七年”时期(1949—1966)中国大陆翻译理论的探讨往往为人们所忽视,甚至有学者在分析中国翻译理论问题时,概分20世纪上半期(1911—1949)和20世纪下半期(尤其是70年代以来)两大阶段进行综述(刘宓庆2005:90)。但实际上这一时期,翻译活动极为活跃,产生了大量译本,理论生产与译本生产之间的失衡使得人们不得不提出疑问:是否这一时期只有翻译作品,而较少有关于翻译的论述?

为了更贴切地看清这个问题的本质,张佩瑶(2004)提出了“翻译话语系统”(theoretical discourse on translation)。该话语系统由直接式翻译话语和间接式翻译话语组成,前者分为内向型和外向型,后者分为外露型和潜藏型。其借用的“翻译话语”概念几乎涵盖了所有与翻译有着直接或间接关联的表述,即所有论述翻译的文章、所有的翻译作品以及所有被视为翻译①包括伪翻译(pseudo-translation)以及各种间接翻译(indirect translation)。的作品(张佩瑶2004),包括了正文本、外文本和内文本。毫无疑问,存在于译本之内的副文本应该是翻译话语一个十分重要的来源,与译本关系十分密切,因为那些大量发生的真实的翻译,以实践形式存在的翻译话语,或隐或显地存在于这些副文本之中。顺此思路,本文以“十七年”时期中国大陆英国文学译本的内文本为考察目标,力图推进并丰富对这一时期中国翻译话语的认识。

二、副文本理论及副文本翻译研究

副文本概念由法国叙事学家、文学理论家杰拉德·热奈特(Gérard Genette)提出。热奈特指出,文学作品包含一个文本,但它很少以不加任何装饰的状态呈现,而总是由一些诸如标题、前言、插图和作者署名等副文本伴随左右,它们是对文本的一种延伸和强化(Genette 1997:1)。简单来说,副文本指的是“所有诸如标题、小标题、笔名、序言、题词、题名、前言、注释、尾声、编后记等围绕或组织文本的元素”。更进一步说,“下意识制作的、影响到文本接受的都可视为副文本”(Batchelor 2018:142),“一切评论文本、呈现文本或影响文本接受的元素都是副文本”(同上:12)。热奈特根据不同的标准对副文本类型进行了分类。比如,根据副文本出现位置的不同,可以分为内文本(peritext)和外文本(epitext)。前者指的是密切围绕正文本的副文本,它们处在图书之内,包括诸如作者名、标题、前言、插入文本的章节标题、注释、插图等(Genette 1997:4-5)。后者指的是在图书之外与其保持较远距离的副文本元素,一般指作者和出版商提供的关于某个文本的相关信息,可以是媒体对作者进行的访谈与对话,也可以是私下里和作者之间的通信或作者的私人日记(同上:5)。根据副文本采取材料的不同,可以分为文字或语言的、图像的、物质的和事实的副文本(同上:7)。根据副文本发送者的不同,可以分为作者副文本、出版商副文本、他人代写的副文本。根据副文本接收者的不同,可以分为公众副文本、私人副文本和亲密副文本(同上:11)。

副文本用于翻译研究较早可追溯到1996年,英国学者西奥·赫曼斯(Theo Hermans)和芬兰学者额泼·科瓦拉(Urpo Kovala)在《目标》(Target)上发表了两篇研究译本副文本的论文(2002)则首次专门阐发了副文本对翻译研究的方法论意义。中外学者考察了翻译中的各种副文本形式,大致可以分为以下两个层面:一方面,距离正文本较远的副文本即外文本得到了关注,如发表在报刊上有关译本、作家、译者、译事等的评论或综述(卞之琳等1959)、翻译行为参与者事后对翻译缘起和过程的回忆或评述(屠岸、许钧1999)、代表社会主流意识形态的权威性文本(陆定一1956;周扬1997)。这些副文本在翻译研究中常常作为辅助性参考材料甚至是不可或缺的支撑性材料加以引用。另一方面,内文本成为学界直接考察的重点,如Guyda Armstrong(2007)研究了薄伽丘《十日谈》英译本的组织性副文本、视觉副文本和编辑副文本;修文乔(2008)关注了傅雷译作的序言、献辞等副文本;杨振、许钧(2009)考察了傅雷译作中的译者注释;李德超、王克非(2011)分析了清末民初周瘦鹃早期译作的译注;Leah Gerber(2012)分析了澳大利亚儿童小说德译本的插图和封面;余小梅(2017)以“熊猫丛书”为例从副文本的角度考察了中国文学走出去存在的不足。概而言之,当前国内译本副文本研究呈现以下三个方面的特点:较多集中于单个作品或译者,鲜有对某一时期副文本做系统的整体性研究;较多聚焦于文学文本中传统的副文本形式,如前言和脚注等,对其他非文字副文本如图片、插画等关注较少;对“十七年”时期文学翻译的副文本系统的整体性考察仍旧匮乏。

三、英国文学译本内文本:样本及其整体性特征

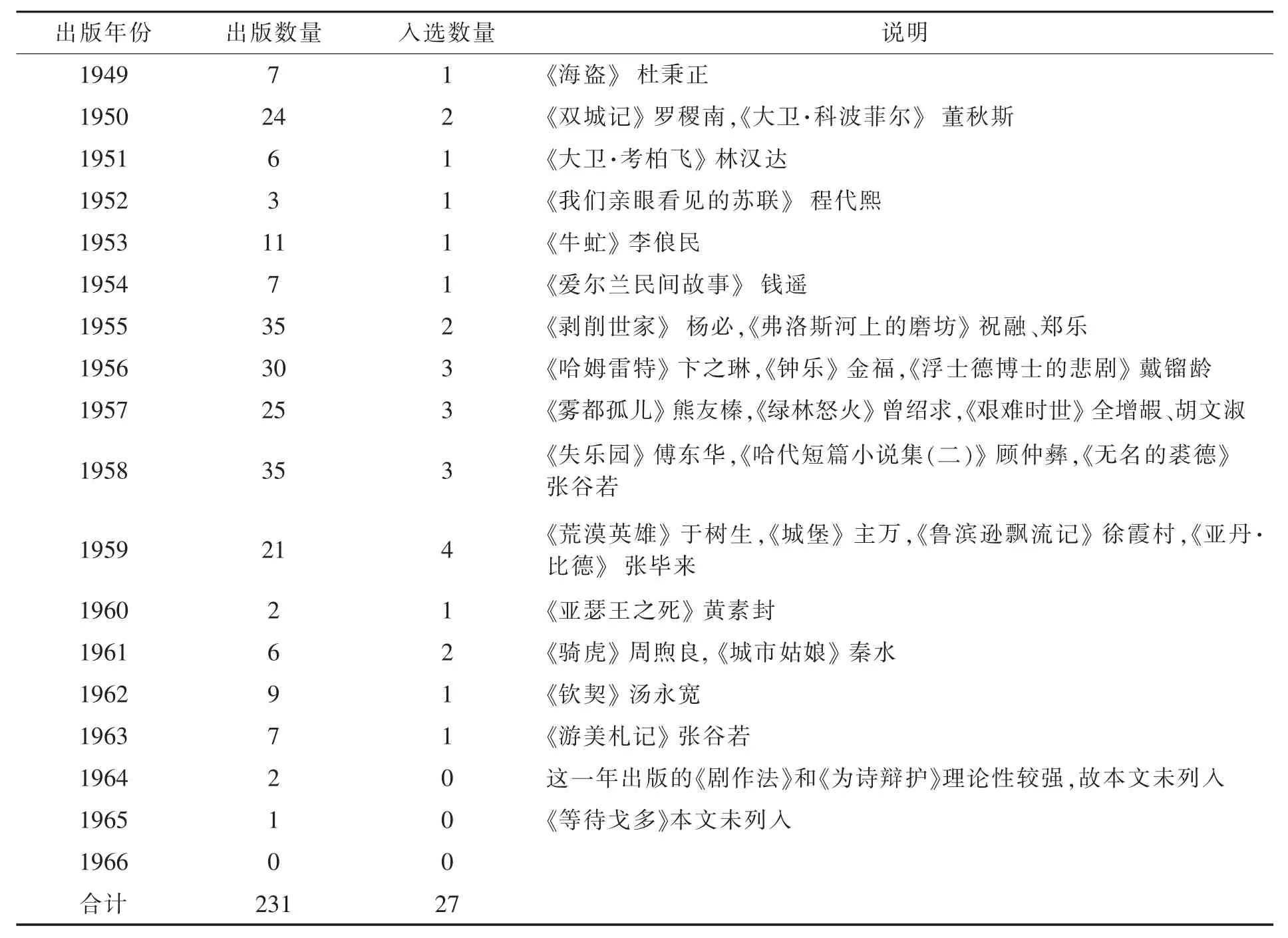

根据孙致礼(2009:511-518)的整理,1949—1966年间中国出版的英国文学译本共有231 部,但其副文本的数量异常庞大,限于篇幅,本文无法全部纳入考察范围,只能抽取一定量的译本,对其包含的内文本进行详尽辑录并加以分析。按照时间顺序,本文从中选取了名家翻译的小说、戏剧、散文、诗歌等文类的27 部译本进行统计分析,入选样本如表1所示:

表1 “十七年”时期英国文学译本出版数量和入选样本

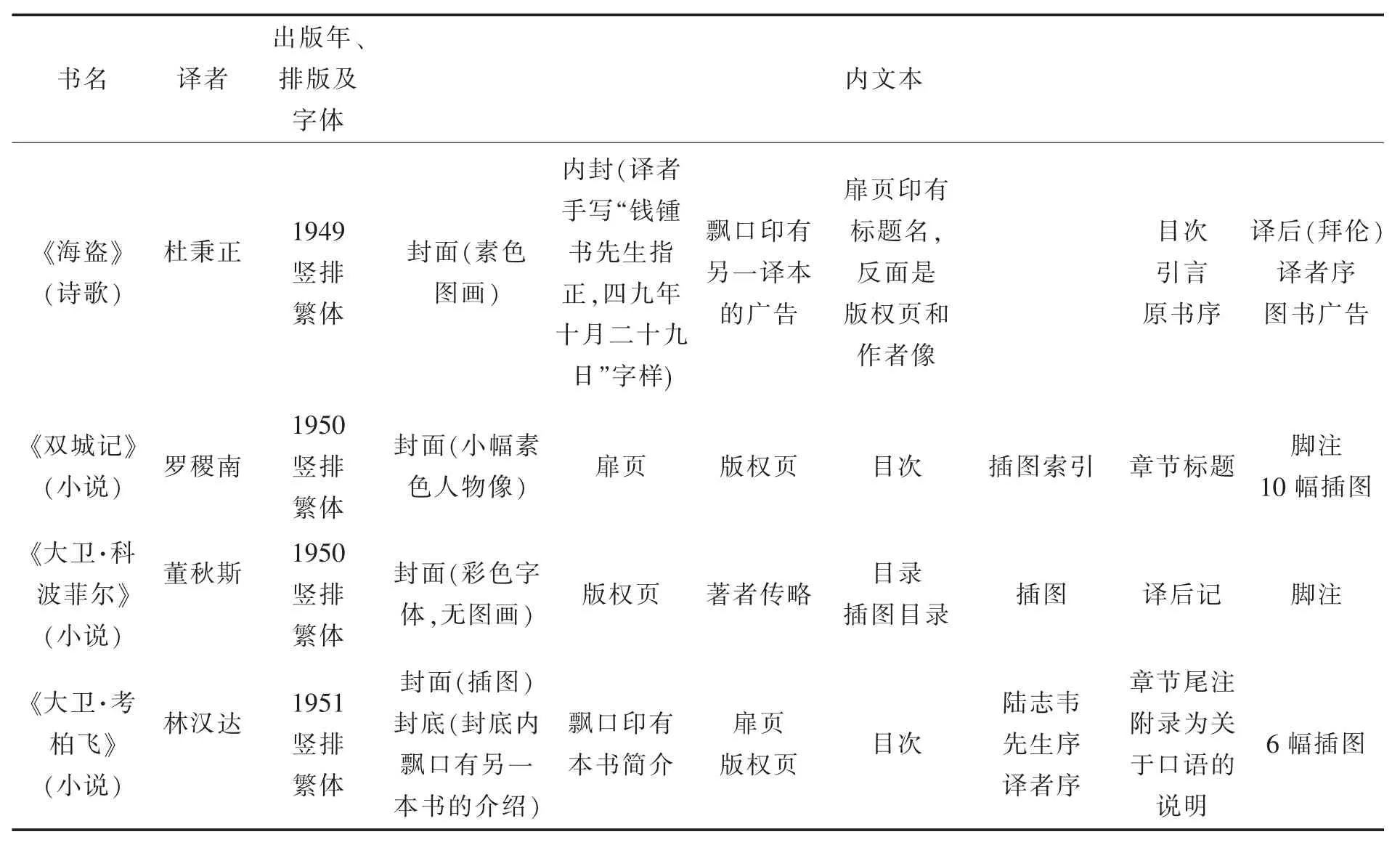

接下来对所选的27 部译本的内文本进行辑录,(部分)样态见表2:

表2 译本内文本样态(部分)

本文所考察作品的副文本类别十分庞杂,涵盖了文字副文本,如序、注、译后记、附录、广告、原作手稿展示页等,以及图像副文本,如作者像、雕像图片、真实照片、情节插画、封面装帧图饰,呈现出一个丰富多样、形态各异的副文本世界,同时也反映了汉语文字规范的历时变化以及相应的印刷体式的调整。常见内文本类型有封面、版权页、目次等,以下整体性特征甚为突出:1)注释使用相当普遍,包括脚注、章节/卷尾注和尾注。27 部作品中有25 部运用了脚注或尾注或章节/卷尾注,使用比例高达约93%。其中一些作品的注释十分详细,如傅东华的《失乐园》译本第一卷仅17页的诗行就有152 条章节注。2)图像副文本较多,包括作者像、情节插画等。27 部作品中有19 部或有作者像或有情节插画,约占70%,如《雾都孤儿》《亚瑟王之死》等。3)序/跋和译后记内容翔实。27 部作品中有19 部有原序或译者序或出版者的话或译后记,约占70%。相当数量译本的序或译后记很长,林汉达的《大卫·考柏飞》译本里有陆志韦先生序4页、译者本人的话2页,考察范围之外的《可林斯的围攻》有7页译后记,陈国桦的《裴欧沃夫》译本全文共有91页,其中前言占17页。同时,由于许多作品由俄译本转译而来,俄文序直译为中文序的案例也不少,且还有将俄译本的跋处理为汉译本前言的现象,如于树生的《荒漠英雄》译本。4)印刷版式在1955年之后逐渐使用简体横排,并最终普及。人名等专有名词曾一度打下划线以作标识。可见,参与译介活动的行为主体尽可能多地运用了副文本元素对原作者和原作品进行深度译介。

副文本是译介活动相关行为主体(机构和个人)在场及其主体性发挥的有力证明,特别体现了翻译活动的直接主体——译者对原文和所从事的翻译活动的理解,是翻译理论生产最基础的“土壤”。如上所析,该时期的副文本注释和译序、跋所含的文字信息量颇为丰富。下面就此展开考察,并思考它们对中国翻译话语体系建构所带来的启示。

四、“十七年”时期英国文学译本内文本之功能

(一)体现该时期译者的诗学观、翻译观和读者观

有学者称,研读译本可以发现译者隐藏其中的翻译策略、翻译手法和翻译原则,但“能够让译者充分现形的是译本中的序跋”(肖丽2011:18)。译者所作的序/跋和注释作为一种个人叙事,往往体现了译者的诗学观、翻译观和读者观,这在该时期的翻译中尤为突出。第一,副文本很大程度地体现了译者当时推崇的诗学观。我国20世纪五六十年代的“主流诗学原则是社会主义现实主义”(谢天振2011:250),就是“要求艺术家从现实的革命发展中真实地、历史地和具体地去描写现实”(曹葆华等1953:13)。因此,大批俄苏文学作品以及具有批判意义的英美进步文学作品同时得到译介,“不仅是当作文学作品来欣赏,同时也把它当作政治、思想、生活修养的教科书”(茅盾1984:503)。而且副文本一致将所译文本定性为现实主义,为译介找到了切合时代的正当理据。例如,戴镏龄(1956:79)在“译后记”中提出,原作者“融会了古典艺术的优良传统和英国民族戏剧的现实主义精神,使自己成为英国人文主义悲剧的创造者”;熊友榛(1957:114)在“译者的话”中强调,狄更斯是“19世纪英国最伟大的写实主义者和最伟大的通俗作家”;刘芃如、江士晔(1953),梁遇春、袁家骅(1958:351),汤永宽(1962:170)等其他译者也都特意挖掘出所译作品的“现实主义色彩”。第二,副文本承载着译者对翻译的认识,体现了译者的翻译观。该时期不少译本的前言只是对作品的分析,译后记和译序则表达译者的价值观,如“对战争的厌恶,对自由的向往”(杜秉正1949:3),但亦有译者讲述如何翻译。例如,林汉达在自序里提出“素译”概念;李葆真(1957:306)在《魔窟余生》译后记里指出,源文本最后一章“有点画蛇添足”之嫌,所以“大胆把它删了”。这些副文本从不同的视角,用不同的话语对翻译的本质和策略作出了解释。第三,副文本透露出译者的读者观,译者预设读者对外国文学和文化知之不多,需要尽可能多地提供解释。一方面,不少序/跋特别长,如卞之琳(1956)的《哈姆雷特》译本正文前附有长达22页的“译本说明”,细致入微地介绍了源文本的版本并进行题材来源和人物性格分析,批判了主角身上体现的宿命论等;全增嘏、胡文淑(1957:I)翻译《艰难时世》时附上“读狄更斯”,以分析狄更斯的创作特点;林汉达用北京话翻译《大卫·考柏飞》(1951:227-249),并附上北京话与白话对照表等供目标语读者理解之需。另一方面,译本自觉适应读者的阅读欣赏习惯。比如,熊友榛的《雾都孤儿》译本,“基本上是忠实地按照原文直译的”,仅在人物的姓名方面,“译者考虑到我国读者的习惯,每在一个人物初次出现时,写出他们的全名”(1957:116)。有的译本“因为翻译的人特别卖力气,想叫读者一方面能欣赏这部小说,一方面在文句上、修辞上,得到点儿好处”(林汉达1951:V)。译者的本意是“想通过这类的中译本,供给暂时还不能直接阅读外国文学作品的一些读者们以一个方便的阶梯,使读者能获得一些具体的世界文学知识,从而能通过这类读物,进一步引起对世界文学的兴趣”(熊友榛1957:116)。

(二)普及世界知识,提升民众文化水平

“十七年”时期英国文学译本大量使用注释,向目标语读者传播并普及世界知识,体现了当时译者持有的神圣的文化责任感。该时期的注释总体上可以分为三大类:脚注、章节/卷尾注和尾注。在译文后加注释的主要目的是“以补不足,而便读者”(余光中2002:172)。首先,注释的条目众多。林汉达用北京话翻译《大卫·考柏飞》,再用白话来注释北京话,如其译文第一章有31 条注释,第二章有21 条注释,第三章有23 条注释。傅东华的《失乐园》译本每一章节后都有尾注,整本书注释则达上千条。其次,注释的内容丰富多样,涉及原作中的历史人物、典章制度、文学典故以及作者所使用的方言土语、俚语行话等。全增嘏、胡文淑(1957:58)的《艰难时世》译本对英国的人文、地理、神话、圣经故事以及原文里涉及的童谣进行了注释。他把“蓝皮书”注释为“英国议会的工作或调查报告,封面是蓝色”,向读者普及了有关英国政治的知识。再如,译文“你若是侮辱我的话,那么你的红褂子可保护不了你呀”中的“红褂子”,译者注释为“英国俗称军人叫作‘红褂子',因为他们的上衣是红色的”(陈语更1957:109),使读者了解英国军人的服饰颜色及其相关的知识。除了用直接知识性注释,译者还使用间接互文性注释,表现形式有以下四种:其一,译者的译作与其研究文献之间的互文,如卞之琳的《哈姆雷特》译本的脚注,特别提醒读者可以参阅自己写的文献资料;其二,同行译者之间的互文性注释,如陈语更(1957:53)在《罗布·罗依》的译注里,注释“哈姆雷特”时,提到“引自曹未风的译文”;其三,文献的跨国互文性注释,陈国桦的《裴欧沃夫》译本前言里有这样一句话“一位苏联作家说得好:好的文学作品就是一部民族的艺术史,一部人民精神成长的历史”(1959:3),译者作了脚注,不仅写出该作家的名字、专著、话语,甚至对文献的出处也作了介绍“1958年,作家出版社出版,第一页”;其四,两国异质文化之间的互文性注释,傅东华的《失乐园》译本采用大量卷尾注解释希腊神话,如“‘她'谓葡萄,‘他'谓榆树;葡萄攀附榆树,故为女性。此语吾国古诗‘兔丝附女萝'之譬喻相似”(1958:254)。详尽的注释显示了译者视野的开阔和学识的广博,有助于向目标语读者输入源语文学和文化知识。这些“译注并非是可有可无的装饰品,而是完整地呈现一部作品所必须包括的部件,也是译者为读者服务的翻译宗旨的一种具体体现,还是译者建构自己的文化身份的一种有效途径”(姚望、姚君伟2013:73)。译者在有意识地通过注释等副文本传播世界文化知识、提升读者文化素养的同时,也无意识地建构了译者身份之外的杂家和跨文化交际者的身份。

(三)进行意识形态教化和引导

意识形态可以指“在特定文化语境中占据主导地位的思想系统”(查明建2003:13),也可以是“赞助人或权力的意志体现”(王东风2003:16),它似“一只无形的手”影响着翻译选材、翻译策略甚至翻译副文本的书写样态。“十七年”时期,“政治意识形态话语事实上成为取舍外国文学的直接的也是决定性的因素”(方长安2002:79),“译介何种外国文学不再是一种个人兴趣的问题,而是一种政治行为”(同上:83)。当时社会主义和资本主义阵营之间的紧张局势在翻译副文本话语里得到了充分的体现:在长长的序、译后记等副文本里,译者一方面旗帜鲜明地批判资本主义,另一方面大力弘扬自己的阶级立场。

“人民”“和平”“自由”“斗争”等带有强烈意识形态意味的表述大量汇集,成为“十七年”时期英国文学翻译副文本独特的话语标签。在那个时期,内容提要等副文本体现了出版社在价值观和意识形态上某种权威叙事和引导;译后记、脚注等副文本体现的则是译者个人叙事(包括翻译之艰难等情感抒发)。《荒漠英雄》序里有这样一句,“他认识到了克里特岛反法西斯的战士为了未来而跟‘铁盔兵'和梅大克斯分子所作的斗争的重大意义”(于树生1959:IV)。正文本里专有名词直译出来,不含明显的意识形态批判倾向,但译者通过脚注“(铁盔兵——笔者注)是希腊人民对德寇的鄙称”表达出对法西斯主义的憎恨,从而实现个人与集体叙事立场的一致。

正如查明建(2003:55)所指出,“1949年后的中国文学艺术的生产活动,都置于党的领导之下,……文学艺术成为政治意识形态话语生产流程上的一个主要环节”。即便是翻译中的副文本也承担此任,成为“译以载道”(王友贵2015:278)的有力工具,与正文本一道引导民众,配合国家宏观社会、文化、政治等建设,从而协助巩固新中国政权。

(四)助推翻译批评和译介学研究

翻译批评内涵丰富,既可关乎翻译策略、方法、手段,又可关涉翻译规范、质量等。已有学者从正文本出发研究翻译批评,如文军、刘萍(2006)梳理了中国翻译批评建国后50年的发展脉络,认为20世纪50年代初期出现批评高潮,50年代后期到1978年“政治上的批判代替了学术上的批评”。正文本之外的副文本本身既是翻译批评,也助推着翻译批评和译介学研究。正如廖七一(2009:97)所言,“与翻译相关的副文本如译序、译跋、注释等可以成为翻译规范研究的一个比较重要的来源,不同的版本就是不同规范的折射”。“十七年”时期英国文学翻译副文本中大量的序、译后记、内容提要等,针对“专业知识、误译、历史知识、结构、注释、背景知识、理解力、译本比较”等方面的直接批评并不多见,多数译后记和序是对作品人物和主题进行剖析,如《亚瑟王之死》《骑虎》等。同时也有序/跋、译后记不仅剖析了作品,也对翻译态度、翻译作风、政治素养、翻译质量、译文风格、翻译目的和翻译策略以及翻译规范进行了简要的说明,如主万的《城堡》译本译后记除了对作品进行剖析,还特意就翻译依据的版本作了简介并对注释作了说明,这为后世的翻译批评提供了重要的史料依据。

近些年来,越来越多的研究开始关注“十七年”时期英美文学在中国的传播、译介乃至接受。例如,卢玉玲(2011)考察了《游美札记》周边文字(内容提要、注解和译跋序等),认为其具有时代功利性;吴(2011)研究了该时期英美诗歌在中国的政治化阅读与阐释;薛瑶(2011)重点结合孙致礼、张谷若和王科一三位翻译家的翻译实践,对英国小说在中国大陆1949—1999年间的出版进行了分析; 熊辉(2015)分析了该时期翻译文学的解殖民化作用和特征。这些研究直接从副文本着手或间接利用副文本语料对正文本的译介展开历史和社会文化研究。因此,可以说副文本有力助推着作品译介传播、社会-文化语境、翻译行为主体、意识形态等研究。

五、结语

在翻译学科未有建制、 译论专著未有问世之时,“副文本是承载中西翻译思想最主要的方式”(耿强2016:106),也是最直观易见的一种方式。本文通过梳理“十七年”时期中国大陆英国文学译本副文本样态,归纳其特点有:倾向用长篇幅的序/跋和译后记、大量黑白肖像画和情节插画以及注释,印刷版式由繁体竖排逐渐转向简体横排。副文本的使用充分体现了该时期译者的诗学观、 翻译观和读者观,在向广大读者传播世界知识、提升其文化水平的同时,引导群众追随主流政治意识形态,并助推了翻译批评和译介学研究。“十七年”时期的译者在英国文学译本副文本里用别样的话语形式揭示了正文本无法展示的翻译活动的另一面,从翻译选材和解读、翻译思想和价值观、翻译方法和策略等多个维度对该时期中国翻译的话语进行了颇具时代特色的建构。张佩瑶(2004:7)曾指出,“翻译作品本身也是对‘翻译'这个概念的一种表述,甚至可以隐含着一种评论”,强调了研读翻译作品对于翻译理论建设的重要性。本文对于“十七年”时期英国文学译本副文本特征和功能的考察,证明副文本所承载翻译话语的多样性和直观性。笔者认为,副文本与正文本一道考察,有助于进一步深化对各个时期中国翻译话语的理解,进而更为全面地构建出中国翻译话语体系。