自移处所宾语构式英汉对比研究

刘 琦

(杭州电子科技大学 外国语学院,浙江 杭州 310018)

一、引言

位移事件(motion events)一直是语言学研究的热门课题。以Fillmore(1982,1985)为代表的大多数认知语言学家,把此事件框架要素归纳为源点(Source)、途径(Path)和目标(Goal)。Talmy(1985,2000)则对以Fillmore 为代表的描述提出质疑,进而提出了自己的事件框架要素,即物像(Figure)、位移动作(Motion)、路径(Path)和场景(Ground),以及次事件成分,比如方式、使因、后果等。Talmy 的位移事件框架理论几乎被公认为是位移事件研究领域的参考范本,其影响毋庸置疑。

位移事件依据位移动力的不同分为自移和致移两种。自移事件的动力来源于物像自身,描述物像自我促动的自身移动。致移事件的动力则来源于施事,表述施事所施之力使物像移动。本文关注自移事件。表述自移事件最常见的构式是分析性构式,其形义表述为“主语/物像+谓语/位移动作+补语/路径和场景”,构式句如“We happily rolled down the slope.”“他跑出办公室。”等。位移事件的四项基本要素在此构式中均予以显性表达。除此构式外,处所宾语构式也可表述自移事件。此类构式在前期研究中有所提及,比如,范立珂(2015)分析“位移”与“路径”、“句法核心”和“意义核心”的互动合作方式时提到“含路径义动词+方所词”类,如“飞北京、跑广州”。曾传禄(2014)描述位移事件简单表达式时提到的“动词+处所词”类,如“小孩掉沟里了”,但有关此类构式的特性并未详述。刘琦、张建理(2019)研究了英汉处所宾语构式与不同动词适配的异同。我们则想问:语义相同的英汉动词参与自移处所宾语构式时又有何差异?这些差异与英汉语言的哪些特性有关?本文将基于英国国家语料库(British National Corpus,简称BNC)和北京语言大学的现代汉语语料库(BLCU Corpus Center,简称BCC),对三组常用英汉动词“walk/走、run/跑、fly/飞”作语料库调查,并在构式语法视域下对比分析英汉自移处所宾语构式(下简作“处宾构式”)的异同并究其缘由。

二、自移处所宾语构式

(一)构式定义

Talmy(1985,2000)的位移事件要素涉及物像、位移动作、路径和场景。我们分别把“物像”和“场景”改称为“动体”和“处所”。处宾构式描述动体在处所范围内沿着位移路径作出位移,其形义表述为“主语/动体+谓语/位移动作+宾语/处所”,构式句如“The horse jumped the stream.”“生物大军飞太空。”等(刘琦、张建理 2019)。路径要素在此构式中并不凸显。

与构式相关的位移动词和处所宾语内涵复杂,有必要进行简单的界定。Huber(2017)指出位移动词用来表述不及物位移(intransitive motion)概念,可分为方式动词(manner verbs)、 路径动词(path verbs)、 中性动词(neutral motion verbs)以及位移义从具体语境推导而来的非位移动词(non-motion verbs)。本文主要对比英汉方式动词参与构式的异同。方式动词描述动体在自移事件中特定的位移情态,包括 Slobin(2004)提出的位移模式(motion pattern)、速度(rate)、节奏(rhythm)、姿势(posture)、情感(affect)和评估因素(evaluative factors)。处所宾语的构成比较复杂,类型多样,本文所确定的考察范围比较大,包括所有表示处所义的名词性成分以及由普通名词加上方位词构成的方所词,如“草坪上、楼下”等。

(二)构式理据

处宾构式中,动词是传统的不及物一价动词,比如“走”表征人或物在空间的位移,并没有受事者,其形义表述是“主语/施事+谓语/动词”。而处宾构式具有宾语,因此必须作为一个整体在构式网络中予以表征,符合Goldberg(1995)中构式应具备的不可预测性特征。

Goldberg(1995:65-66)列举了动词表示的事件类型(Ev)与构式表示的事件类型(Ec)之间的五种关系:a.Ev 是 Ec 的一个子类;b.Ev 表示 Ec 的手段;c.Ev 表示 Ec 的结果;d.Ev 表示 Ec 的前提条件;e.Ev 表示Ec 的方式。这五种关系是动词准入构式的条件。方式动词具有位移方式义,符合上述“Ev 表示Ec 的方式”的准入原则。

基于沈家煊(1998)有标记项和无标记项的判别标准①沈家煊(1998)按照传统的标记理论并参照跨语言比较设定的原则,将有标记项和无标记项的判别标准归纳为以下六类:1)组合标准;2)聚合标准;3)分布标准;4)频率标准;5)意义标准;6)历时标准。此六条标准中,沈家煊赞同 Greenberg(1966)的观点,认为频率标准是最基本的标准,无标记项的使用频率比有标记项高。,处宾构式与常见的分析性构式相比,是有标记构式,因为前者的使用频率明显低于后者。前者的语义和句法比后者复杂,因此对前者的研究能更深入地揭示英汉语言的不同运作机制。

三、英汉对比

本文的英语语料来源于容量超1 亿词次的BNC,由现代英式英语文本构成,涉及口语、小说、流行杂志,报纸和学术文本等五大语类。汉语语料来源于总字数约150 亿字的BCC,涉及报刊、文学、微博、科技、综合等多领域语料。BNC 和BCC 都是可以全面反映社会语言生活的大规模语料库,且两者涉及的文本大致对等,因此具有可比的标准。基于语料库,我们主要考察语义相同的英汉高频方式动词“walk/走、run/跑、fly/飞”②据BNC 词频统计,英语位列前五的高频位移方式动词为:run、 march、 walk、 race、 fly。由于BCC 未统计词频,汉语数据基于A Frequency Dictionary of Mandarin Chinese: Core Vocabulary for Learners(Xiao et al.2009)。此词典语料来源于口语、新闻、小说、非小说四大类汉语文本,实际统计7300 万字,可以反映汉语使用的全貌。据词典词频统计,汉语位列前五的高频位移方式动词是:走、跑、掉、转、飞。基于语义考虑,我们选取“walk/走、run/跑、fly/飞”这三对意义相同的动词进行对照研究。参与的处宾构式的差异。具体对比详见下文。

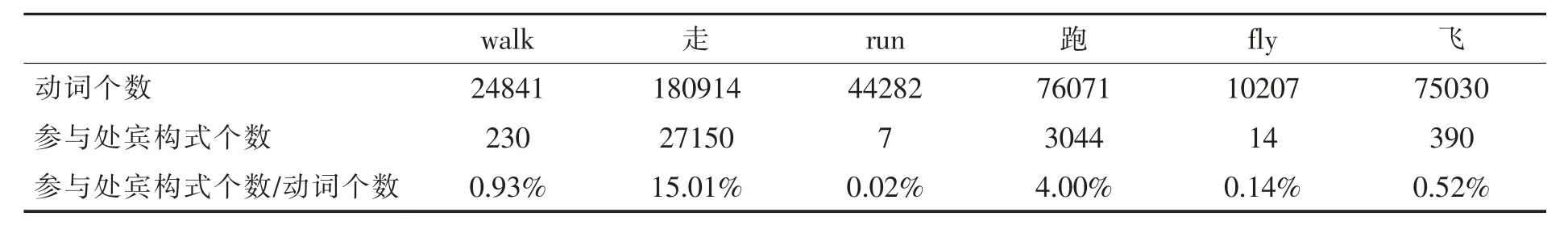

(一)宏观对比

基于 BNC 和 BCC(检索时间为 2018年 6月),我们分别搜索动词“walk/走、run/跑、fly/飞”的个数以及各动词参与处宾构式的个数。由于BNC 和BCC 语料库大小不同,我们统计了各动词参与处宾构式个数与动词个数之比,以此宏观对比英汉动词参与构式的频率高低。具体统计如表1所示:

表1 英汉动词参与处宾构式宏观对比

从表1可知,汉语动词“走、跑、飞”参与处宾构式个数与动词总个数之比都要高于相应的英语个数之比。总体来看,汉语动词参与此类构式的形频高于英语动词。

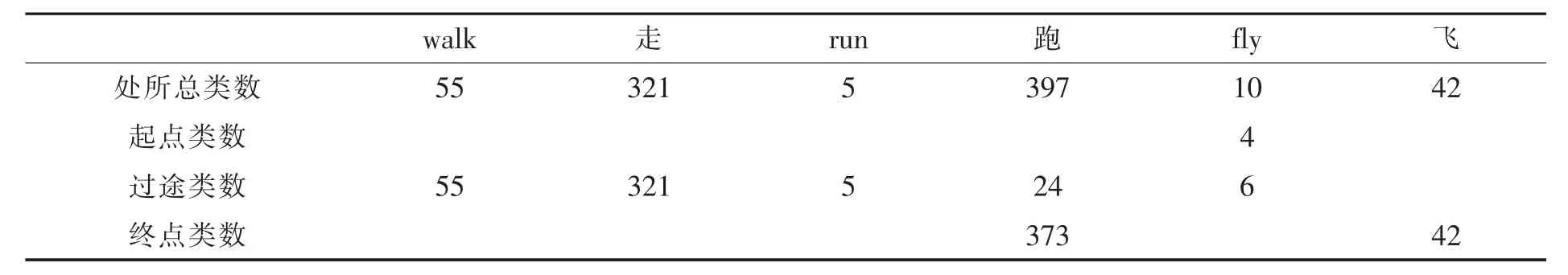

(二)处所宾语类型对比

完整的自移事件涉及起始、过程和结束三个阶段,处所宾语类型据此分为起点、过途和终点。基于语料库,我们发现语义相同的英汉动词参与的处宾构式的处所类型及其类数不尽相同。具体统计如表2所示:

表2 英汉动词参与的处宾构式处所类型和类数

下文依次就“walk/走、run/跑、fly/飞”展开详细讨论,然后总结英汉处所类型的异同。

1.walk/走

“walk/走”后面的处所类型都是过途,表述行走事件的过程阶段。但英汉处所特性存在差异,英语处所大多指代具体地点,比如“street、floor、road、corridor、hills”等,而汉语除具体地点之外,有很多表述非具体的:a.泛化处所,如“地下、海上”等;b.抽象处所,如“正道、江湖”等。例如:

(1)I said I can go out and walk the streets for hours and find no one.

(2)Yet it is beyond argument that he was the most influential advocate ever to walk the floor of Parliament House.

(3)They'd have to walk the road in both directions,and it would take them some time.

(4)目前,文一路—德胜路快速路的形式到底是走地下、地面还是高架还没确定……

(5)但是,本·拉多尚未决定走哪条路去道森城,走海上,然后走水路……

(6)他生前的生活一直很放荡,近三年来他更是不走正道。

(7)如今我单人匹马走江湖,只保私盐不保官盐。

例(1)—(3)中,“walk”后面的“street、floor、road”都是动体行走的具体过途。而例(4)和(5)中,“走”并非实际行走在“地下”和“海上”,而是泛指经由“地下、海上”的通行方式。例(6)和(7)的“正道、江湖”并不指空间处所,而特指社会领域的抽象处所,与此相应的“走”也非空间行走,而特指对生活或生存采取的态度或方式。

此外,不少“走”与处所的词汇化比较明显。由于高频使用,凝固性越来越强,有些已经成为熟语,比如“走江湖(四方奔走,靠武艺、杂技或医卜星相谋生),走钢丝(在悬空的钢丝上来回走动,并表演各种动作,比喻做有风险的事情),走后门(用托人情、行贿等不正当的手段,通过内部关系达到某种目的)”等。

2.run/跑

“run”后只涉及 5 种处所,分别为“door、route、town、motorway、path”,都是“run”事件经历的过途;而“跑”后面的处所类型不仅涉及过途,比如“室内、中环、山上的路”等,更多的是涉及终点,如“楼下、国外、外地”等。例如:

(8)“It's the drivers that run this town,”muttered one politician as he tripped off into the driveway.

(9)Someone,it appeared,was planning to run a motorway through Wimbledon.

(10)好半天,才流着泪说:“以后,跑山上的路,要慢一些。”

(11)会长还说要带我们跑中环,现在看来,我还是跑内环算了。

(12)突然想吃雪糕,穿着睡衣就跑楼下小超市去了。

(13)早上跑外地下午回来继续做事晚上诗班练习……

例(8)和(9)中的“town、motorway”都是“run”过程之中的处所,例(10)和(11)中的“山上的路、中环、内环”也是“跑”所经历的过途。但例(12)和(13)中的“楼下小超市、外地”则是“跑”位移事件的终点。

3.fly/飞

“fly”后的处所类型既涉及起点,如“nest、country”,也涉及过途,如“world、route”等;而“飞”后却只涉及终点,如“国外、外地、太空”等。例如:

(14)While their father accepted that they were both of an age where they wanted to fly the nest,their mother...

(15)...in doubt whether I should fly my country and become avowedly bankrupt and surrender my library.

(16)The enigmatic Rowland flies the world,meeting leaders,smoothing lines of communications and setting up deals.

(17)How many years have we been flying that route?

(18)对了,你什么时候请年假,我们可以约着一块飞国外了!

(19)妈妈昨天飞外地会诊,临行前又煮了这一锅暖暖的腊八粥。

(20)生物大军飞太空,“神舟”飞船掀起太空生物试验高潮……

例(14)和(15)中,“nest、country”是“fly”事件的起点,“fly”相应地表述“飞离”。例(16)和(17)中,“world、route”是“fly”事件的过途。而例(18)—(20)中,“国外、外地、太空”则是“飞”事件的终点。

英语涉及起点,而汉语涉及终点,这或许与英汉语言的认知心理相关。汉语最重要的概念化模式(conceptual schema)是“动作-结果”,此模式虽然在汉英语言中都存在,但是在汉语中占主导地位,而在英语中占次要甚至边缘地位(戴浩一2002)。终点是结果的一种体现方式,“飞”事件中汉语注重的是事件结果,因此倾向于终点类型。

4.类型对比

综观英汉处所宾语类型,我们发现汉语处所宾语的语义范围较大,类数远远多于英语。从表2可知,英语除“walk”有 55 类,“run、fly”的处所类型都极为有限,分别具有 5 类和 10 类。而汉语除“飞”相对较少只有42 类外,“走、跑”分别具有321 类和397 类。英汉处所宾语类型不平衡即英语空缺的主要类型归纳如下:1)普通名词加上方位词构成的方所词,比如“飞窗外、走街上、跑楼下、跑太空中”等;2)区域、机构、组织等专有处所,比如“飞东北、走军营、跑机关、跑市委”等;3)抽象处所,比如“走心中的路、走融资道路”等。梁永红(2017)指出语义范围的大小是动词带宾能力强弱的表现,如果宾语的语义范围较大,其带宾能力较强。我们认为宾语语义范围与构式类频相关。宾语语义范围越大,类数越多,构式类频就越高。据此,汉语处宾构式的类频要高于英语构式。

此外,英汉具有相同的处所宾语类型:过途。相较于起点和终点,过途更具动态性和整体性。起点和终点分别是实际位移开始前和结束后动体存在的处所,而过途是动体位移中的处所,后者与动体的动态性显然高于前两者。起点和终点相对注重空间方位,真正参与位移事件的往往不是整体,比如,“飞北京”中真正涉及的终点只有北京机场而非整个北京城。而过途相对注重动态位移,通常是以整体状态呈现,比如,“walk the tightrope”参与的是整条“tightrope”而非部分。整体性越高,受事性往往越强。过途的受事性较强,较易成为宾语,因此是英汉共有的类型。

(三)构式义对比

“walk/走、run/跑、fly/飞”参与后,英汉处宾构式义有相同点,同时也存在差异。相同之处是其构式义都更为具体。比如:

(21)...and that night this fellow walked the road from Upton to Preston along with Aldhelm...

(22)从此以后,他跑图书馆、上北京、飞国外,收集、跟踪卡特的“秘密”。

例(21)中,动体“this fellow”沿路从“Upton”步行至“Preston”。例(22)中,动体“他”自身不具备飞行能力,“飞国外”指乘坐飞机到国外。

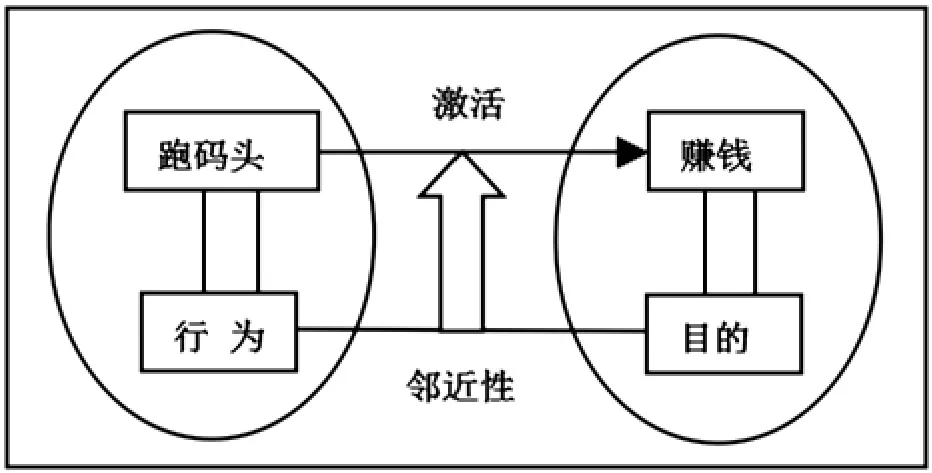

相较于英语,汉语动词除具体化构式义外,还扩展构式义,主要涉及转喻扩展。转喻是一个认知过程,涉及来源域和目标域,两者共属同一个认知域。袁毓林(2018)认为由于来源域和目标域在时间、空间、因果关系等概念上的邻近性(contiguity),两者之间具有心理上的联想关系,相对凸显的前者可以有效地激活(activate)不那么凸显的后者。由于位移行为与位移目的在概念上的邻近性,两者具有联想关系,前者可以快捷地激活后者。汉语位移动词参与处宾构式后,整体位移行为激活一定的目的,位移行为转喻为位移目的。比如:

(23)他在北平、上海、南京跑码头的时候,管事的不就已经名噪一时、名闻全国了吗?

(24)……有些商家则走地下钱庄。

例(23)“跑码头”指小商贩以轮船货运商品,穿梭于各港口之间,以此作为生存手段。“跑码头”本质是位移行为,此行为的目的是“赚钱(以维持生计)”,两者具有邻近性,前者激活后者。例(24)“地下钱庄”是从事地下经济活动的组织,其业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等。“走地下钱庄”位移行为与“以非法获利为目的,从事非法金融业务”具有心理上的联想关系,前者转喻为后者。以“跑码头”为例,构式义的转喻扩展如图1所示:

图1 构式义的转喻扩展

从BNC 看,“walk、run、fly”都不涉及此类位移行为转喻为位移目的的构式义扩展。项成东(2018)提出转喻在不同语言中使用的程度不尽相同,有可能在一种语言中转喻使用具有高能产性,而在另一种语言中转喻使用则完全受到阻止。汉语的位移行为转喻为位移目的具有一定的能产性,而英语则受到了阻止。这正是转喻在英汉跨语言中不平衡性的体现。这类转喻的英汉不平衡性与上文讨论过的英汉“动作-结果”概念化模式差异相关。汉语注重事件结果,目的本质上也是结果的一种体现方式,因此位移目的比较容易激活,而英语则相对不易。

(四)语言特性对比

基于语料库的“walk/走、run/跑、fly/飞”研究显示:汉语“走、跑、飞”参与处宾构式个数与动词总个数之比高于相应英语个数之比,处宾构式的形频高于英语构式;汉语处所宾语的语义范围大于英语,类频也高于英语构式。形频和类频的高低与英汉语言整体特性差异相关。

程琪龙、程倩雯(2015)提出英语是“链状语言”,隐性角色少,显性角色自身构成连贯整体;汉语则是“块状语言”,显性角色形成各种“相对独立的”块状组合,而隐性角色连贯这些块状组合。英汉此方面的差异与王文斌(2013)提出的英语具有时间性特质而汉语具有空间性特质是一致的。英语重视时间性,动作是基础,各类语义信息以动作为核心按时间进展呈链状分布,一环接一环,不可缺少。也正因此,缺少“路径”这一环的英语处宾构式的可接受性相对就比较低。而汉语重视空间性,事物占基础和主导地位,其余信息可以隐没,也正因此汉语呈现出块状性。在汉语处宾构式中,读者通过触类旁通,能较容易地理解隐没的路径义,其可接受性相对较高。

四、结语

为回答引言设定的研究问题,本文基于BNC 和BCC 语料库,从宏观和微观讨论“walk/走、run/跑、fly/飞”处宾构式差异,结论是:英语处宾构式的形频和类频都要低于汉语,这与英汉语言整体特性差异相关;英汉处所宾语类型和构式义不同,英语涉及起点和过途而汉语涉及终点和过途,汉语构式义涉及位移目的而英语无此类构式义。不同的方式动词参与处宾构式,英语动词参与的比例低于汉语(刘琦、张建理 2019);同一方式动词参与处宾构式,英语动词参与的形频和类频也都低于汉语。可见,相较于英语,汉语偏好于选择处宾构式表征自移事件。此外,汉语处宾构式的终点倾向以及构式义的扩展都表明汉语凸显事件的结果。

除处宾构式外,英汉语言都有其他类型的自移构式。是否存在构式间此涨彼消以配平而满足表述需求?英汉在此方面是否存在差异?这些问题还有待另文做进一步的研究。