从体验认知视角看身体、文化与隐喻之关系

项成东,石 进

(天津外国语大学 英语学院,天津 300204)

一、引言

“embodied cognition”即体验认知,也可译为具身认知、涉身认知、寓身认知、体认等,虽然译法不同,但意义相同,都表示身体在认知加工中的核心作用(范琪、叶浩生2014)。体验认知强调身体经验在认知过程中起着重要作用,而身体经验来自于人类具有感知运动的身体。这里包含两重含义:其一,人类的身体经验形成思维和认知的概念;其二,身体的物理属性和运动方式也会影响认知的形成。总之,人以身体认知的方式认识世界,概念与思维的实现必须通过人的身体经验,而不是依靠超验、抽象的符号(Barsalou 1999;殷融等 2013;项成东 2016)。

Lakoff & Johnson(1980)认为,概念是通过身体、大脑以及对客观世界的体验而形成的,特别是通过感知和肌肉运动能力而获得的,并且只有通过它们才能被理解。而“隐喻不仅是一种语言修辞手段,更是一种思维方式——概念隐喻。隐喻作为人们经验、认知、思维、语言、行为的基础,是人类生存的主要和基本方式”(同上:67)。隐喻语言仅仅是概念隐喻的表面形式,隐喻才是深层的概念性机制。人类的抽象概念系统是通过一些具体概念来建构的,通过概念结构的架构,人们会借助于基本感知觉范畴与经验去发展更高层次的概念,所有不是直接源自身体经验的概念在本质上都是隐喻性的。通过隐喻映射机制,人们可以根据感知运动经验对抽象概念进行体验式表征与思维(韩冬、叶浩生2013)。

本文探讨的隐喻是广义的隐喻,包括狭义的隐喻和转喻。实际上,“隐喻和转喻的区分是层级性区分,而不是分离式区分,它们就像是连续统下映射过程中的两个小点”(Barcelona 2000a:16)。人们已经注意到,转喻在认知过程中可能比隐喻更为基础(Panther & Radden 1999),而且在很多情况下,隐喻常受转喻驱动(Barcelona 2000b;Radden 2002)。如果说两者之间有所不同,那么转喻可以说常与身体经验相关,而隐喻则是把具体经验映射到抽象概念的认知过程。隐喻、转喻和身体经验之间的关系可以表征为:身体经验→转喻→隐喻→抽象概念。也就是说,人类对抽象概念的认知是基于自己的身体经验与现实世界的互动,人类通过隐喻和转喻的方式用自己熟悉的、与身体经验相关的具体概念来理解和表征抽象概念。

认知语言学认为心智具有体验性(如 Johnson 1987;Lakoff 1987;Lakoff & Johnson 1980,1999)。抽象概念多数具有隐喻性,而具有概念结构的隐喻总体上是基于身体经验的。既然人类具有基本相同的身体结构,以及类似的身体经验和身体功能,那么不同的语言就应该存在超越界限的相同概念隐喻。Dirven(2002:11)指出,认知隐喻理论之所以具有“革命性”,是因为该理论包含两个观点:一是身体经验是隐喻和转喻的基础;二是概念隐喻和概念转喻具有普适性。本文旨在探讨文化在认知隐喻理论中所起的作用,试图通过语言实例论证身体、文化与隐喻之间存在循环三角关系,如图1所示。

图1 身体、文化与隐喻之间的循环三角关系

概念隐喻通常基于身体经验,身体经验影响概念隐喻的具体映射,哪些身体经验会产生映射受到文化模式的筛选,而文化模式本身又是由概念隐喻来建构的。身体、文化与隐喻三者彼此制约,相互影响①当然,理论上可能存在另一种制约关系,即文化→隐喻→身体→文化,这种假设有待于探究。就本文而言,在我们所提出的三角模式中,相互制约是间接的,而且是循环的。也就是说,相邻两者相互制约,同时也影响第三者。。因此,文化通过对身体经验的解读和筛选,从而影响概念隐喻的生成;身体作为隐喻映射的基础,又影响了文化解读;而隐喻通过建构文化模式,影响对身体经验的理解。

二、身体与隐喻:身体是隐喻的基础

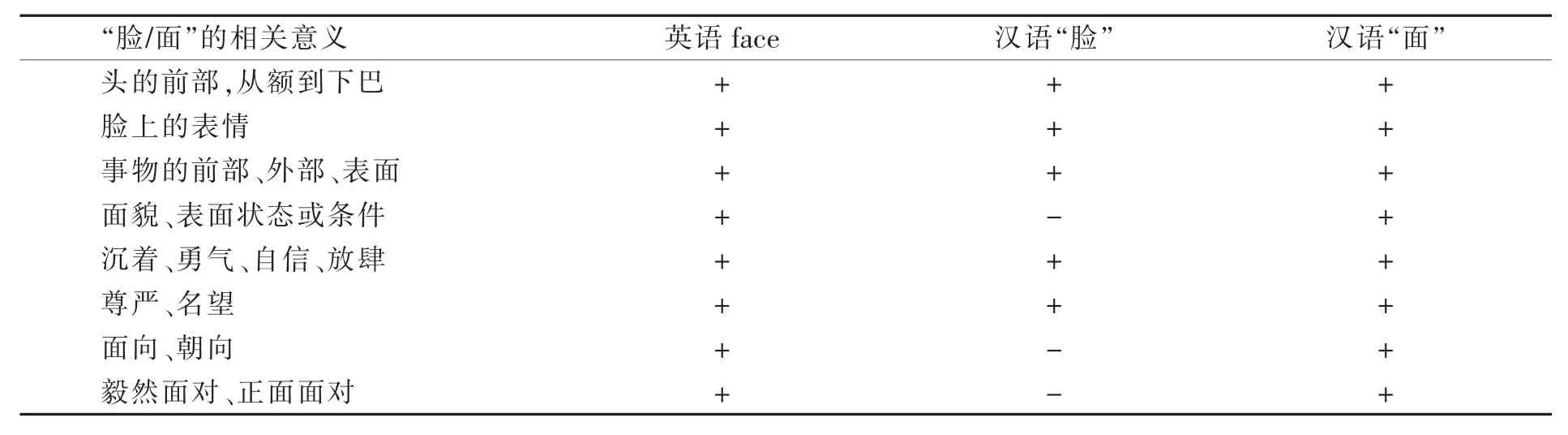

身体对意义的生成和理解起着至关重要的作用,因为我们对客观世界和文化世界的体验决定了哪些东西对我们有意义,同时也决定了我们理解的方式(Johnson 1987;Gibbs 1999)。由此可知,我们对意义的认知在很大程度上说是隐喻性的,即从具体映射到抽象;身体(包括身体结构、身体功能和身体经验)是隐喻映射到抽象目标域时具有潜在普适性的始源域。这是因为人类(任何种族)都有基本相同的身体结构,以及类似的身体经验和身体功能,而这正是界定人类的基本特征。比如,英汉“脸/面”概念的引申路径大致相同(参见Yu 2001;张建理2003;文旭、吴淑琼2007;吴淑琼2009),见表1。

表1 英汉“脸/面”的相关意义

英汉语言有不少类似的转喻和隐喻表达,其字面义和引申义也相似,如例(1)。

(1)汉语 英语

a.老面孔 old face

b.绷脸 pull a long face

c.板脸 straighten one's face

d.露脸 show one's face

e.当面 to one's face

f.面对面 face to face

g.丢脸 lose face

h.保全面子 save face

i.有脸 have the face/cheek

例(1)中,英汉“脸/面”借助隐喻或转喻,派生出“外表和面貌的亮点”“情感和性格的标记”“尊严和威望之所在”等引申义。这些语义的共性是基于“脸”作为身体部位所具有的生物特征和生物功能,即在人际交往中,“脸”是人最具区别特征的部位,既能展示情感和性格,也能传递意图(Yu 2001)。

在英汉“眼/目”的隐喻和转喻研究中,王茂、项成东(2010)发现两种语言共享一些概念隐喻和转喻,如:

1)感官指代感知(眼指代见)。

2)视觉就是触觉(看见就是眼与目标的接触)。

3)思、知、悟就是见。

例(2)中的汉语复合词,以及例(3)中的英语习语分别是概念转喻“眼指代见”和概念隐喻“看见就是眼与目标的接触”的实例。

(2)a.触眼

b.打眼

c.扎眼

d.刺目

e.夺目

(3)a.catch sb.'s eye(吸引某人,字面意义是“抓住某人眼球”)

b.take sb.'s eye off(移开视线,字面意义是“拿走眼球”)

c.jump to the eye(s)(显而易见,字面意义是“跳到眼睛里”)

d.leap to the eye(同上)

e.strike the eye(引人注目,字面意义是“打眼”)

f.hit sb.in the eye(同上)

例(4)是概念隐喻“思、知、悟就是见”的实例。

(4)a.大处着眼,小处着手。

b.他有政治眼光。

c.The scientists at the meeting all cast a skeptical eye on that theory.(与会科学家对这种理论都持怀疑态度。)

d.She is nothing but a slave in her husband's eyes.(在她丈夫眼里她只不过是个奴仆。)

例(4a)提倡“眼光要高,做事要实”,即“只有志存高远且脚踏实地,才能实现目标,取得成功”。例(4b)中的“政治眼光”指对政治形势的预测能力。例(4c)中的“eye”指科学家对理论的态度。例(4d)中习语“in one's eyes”的意思是“在某人看来”,因为一个人的“所思”决定其“所见”。

隐喻和转喻映射之间的关系可以用图2来表示。

图2 英汉相同的隐喻和转喻映射

图2中,最底层有两个映射:一个是转喻映射,来自感知器官;另一个是隐喻映射,来自生理动作。这两个映射都指向同一个认知域(中间层),即“见”的感知经验。最高层是隐喻映射的目标域——“思、知、悟”的心理功能,而“见”的感知经验是隐喻的始源域。这些映射,不管是隐喻还是转喻,都揭示了“低级”身体经验是如何进一步概念化为“高级”心理经验的,或者说,抽象概念是如何用具体概念来理解的(Johnson 1987)。这些隐喻和转喻映射尽管也需要一些想象,但都是基于“眼”作为身体结构所包含的身体经验以及身体功能。从狭义角度来看,“眼”是视觉器官,而从广义角度来看,“眼”则是认知器官。总之,英汉相同的隐喻和转喻映射都是基于基本相同的身体结构,以及类似的身体功能和身体经验。

三、文化与身体:文化解释身体

概念隐喻在对抽象概念进行结构概念化时,身体作为普通的始源域具有潜在的普适性,而文化模式的作用就是确定具体的视角来审视在理解这些抽象概念时哪些身体结构、 身体功能和身体经验更为突出、更有意义(Gibbs 1999)。也就是说,文化模式对隐喻化过程中身体的作用进行解释,或许会对同样的身体经验作出不同的解释,赋予不同的价值观同样的身体经验或同样的身体结构和身体功能。因此,在不同的语言文化中,人们有可能选择将不同的身体结构和身体经验映射到相同的抽象概念上,同样,也有可能将相同的身体结构和身体经验映射到不同的抽象概念上。正是这种聚合和聚散导致了不同语言中会出现不同的概念隐喻和转喻现象。

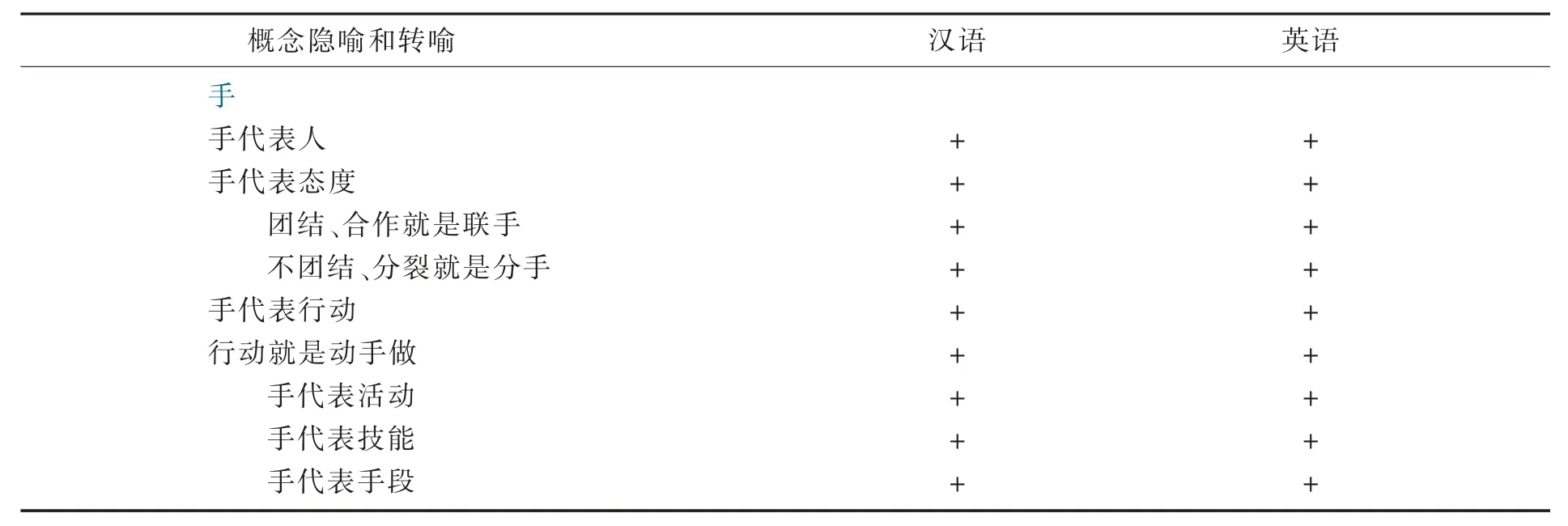

英汉“手”“指”“掌”的隐喻和转喻研究(见 Kövecses & Szabó 1996;Yu 2000)显示,两种语言在概念隐喻和转喻上存在某种内在关系。这种关系既有对称性,又有非对称性,如表2所示。

表2 英汉“手”“指”“掌”的概念隐喻和转喻分布

续表2

表2中,缩进的部分可以看作是普通映射的具体或相关实例。“手”是人类区别于动物的主要特征之一,我们用“手”做事,“手”是我们同外在世界打交道所使用的重要身体部位。关于“手”的身体经验是英汉两种语言中许多共有概念隐喻和转喻对抽象概念进行结构概念化的共同经验基础。然而,在涉及“手”的下级部位“指”和“掌”时,两种语言在结构概念化时呈现出更多的不同。比如,“指”代表转喻“指南、指向”以及隐喻“指南、指向就是用指头指示”只存在于汉语之中,见例(5)。

(5)a.指点 g.指出

b.指明 h.指引

c.指导 i.指拨

d.指正 j.指教

e.指挥 k.指令

f.指示

这里有两点需要指出:第一,例(5)中所有复合词中“指”的字面意思都与“指向”相关,引申为“指导”。而与“指导、指南、指向”相关的汉语复合词常常含有“用指头指示”的意象,这种复合词要么是转喻要么是隐喻(参见Geeraerts 2002)。这里的“指”用作动词,起源于身体名词“手指”,是通过名转动的转换,由身体方式代替身体动作。这种转喻或隐喻意象显然以身体经验为基础,带有文化特殊性,体现了“文化概念化”和“文化认知”(Sharifian 2003)。第二,本文所说的“转喻”(A 代表 B)和“隐喻”(A 是B)往往彼此互动、相互交织(参见 Geeraerts 2002;Goossens 2002)。

转喻“指代表行动”和隐喻“行动就是用手指头做事”只存在于英语之中,因此,例(6)中的英语习语在汉语中没有直接对等表达。

(6)a.get one's fingers into something(参与某事)

b.have a finger in something(参与某事)

c.have a finger in the pie(关心某事,与某事有牵连,常以官方形式)

d.have/stick a finger in every pie(事事参与,常以不受欢迎的形式)

e.keep fingers on something(关心或处理某事)

f.get one's fingers burnt(遭受愚蠢行为或错误之苦,因瞎管或草率而受苦)

g.one's fingers itch to do something(急切想做某事)

h.do something without lifting one's finger(做事不费劲)

i.do something with a wet finger(轻松做某事)

j.get/pull/take one's fingers out(开始努力工作)

k.work one's fingers to the bone(做事卖劲)

l.one's fingers are(all)thumbs(某人很笨)

有趣的是,汉语常常把“实际施动者”的角色完全赋予“手”,而英语则把这个角色分别赋予“手”和“指”。所以,很多包含“finger”的英语习语常常和汉语包含“手”的表达相匹配,如表达“急切想做某事”时,英语说“one's fingers itch to do something”,汉语则说“手痒”;表示“参与某事”时,英语说“get one's fingers into something”,汉语则说“插手某事”。这种偏好其实就是规约,而规约本身就是文化。

不同语言不仅在概念隐喻和转喻的效度上存在不同,而且在某些概念隐喻和转喻映射到目标域概念的适用度上也存在不同。比如,英语和汉语中都存在转喻“指代表目标”和隐喻“目标就是指头所指”,但是英语只适用于负面目标概念,见例(7)。

(7)a.put the finger on(向警察告发,指出凶手、被害者等)

b.put one's finger on(准确指出问题所在,发现问题的原因)

c.point a/the/one's finger at(批评,指责)

d.shake/wag a/one's finger at(指责,指出问题)

e.give somebody the finger(侮辱,虐待)

在汉语中,这对转喻和隐喻可适用于更广范围,既有负面,也有正面,如例(8)。

(8)a.指控 g.指供

b.指认 h.指斥

c.指责 i.指摘

d.指望 j.指靠

e.指仗 k.指定

f.指派 l.指示

例(7)和(8)都是基于同一身体行为,即用指头指示、指向。但是,汉语和英语的不同之处在于,这一普通身体行为在汉语中可以映射到更为宽泛的抽象概念之中,如控告、批评、意图、依赖、安排、任命等。

同时,不同语言在某些概念转喻和隐喻的表现程度上也存在差异。比如,有关“掌”的概念转喻“掌代表掌控”和隐喻“掌控就是握在掌中”。英语和汉语都有这对概念转喻和隐喻,但在英语中其语言表现形式非常有限,笔者在语料收集范围内只找到两例,而且是同一概念的两个变体,见例(9)。

(9)a.hold...in the palm of one's hand(完全掌控)

b.have...in the palm of one's hand(完全掌控)

而汉语则有不少包含“掌”(作为词素)的复合词,表示“掌控”②“掌”为身体词语,在汉语中常常作为词素,既可以构成名词复合词,也可构成动词复合词,表示“掌控”。,如例(10)。

(10)a.掌心 f.魔掌

b.掌控 g.掌印

c.掌握 h.掌权

d.掌事 i.掌管

e.主掌 j.执掌

由表2可知,英汉“掌控”概念都是由“手”引申而来。事实上,概念转喻和隐喻“手代表掌控”以及“掌控就是握在手中”在英语中非常普遍,如例(11)。

(11)a.He's got the matter in hand.

b.We have the situation well in hand.

c.His life was in my hand.

d.The meeting is getting out of hand.

e.We fell into enemy's hands.

f.I suffered at his hands.

g.I'll soon have him eating out of my hand!

h.Let's leave it in his hands.

i.The child is in good hands.

j.The cabinet approved last week strengthened his hand for the difficult tasks ahead.

也就是说,“掌控”概念在英语中主要与“手”,而不是与“(手)掌”有关联。而汉语则不同,“掌控”概念与“手”和“(手)掌”都有关联(Yu 2000)。

此外,不同语言构建抽象概念时在使用身体词语的明晰度方面也存在差异,有的语言可能会采取显性形式使用身体词语,而有的语言则采取隐性形式。比如,英语“point out”隐含“用指头指示”,但字面上没有出现身体词语;而汉语“指出”却明确使用了身体词语“指”。这种差异说明,英语概念隐喻“指南、指向就是用指头指示”隐含身体部位的参与;而同一汉语概念隐喻则明确指出有身体部位的参与。为了进一步说明这种差异,请看例(12)。

(12)a.He tried to hold his temper.

b.He's got a good hold of his subject.

c.Grasp your chances while you can.

d.He is in the grasp of a wicked man.

e.The people regained power from the grasp of the dictator.

f.An anarchic fervor gripped the campus.

g.He kept a firm grip on his children.

h.Don't get into the grip of moneylenders.

i.Teachers should loosen their grip on the curriculum.

j.She felt herself in the grip of sadness she could not understand.

例(12)中,英语例句使用了诸如“hold”“grasp”“grip”等动词或名词形式,意为“掌控、拥有”,这些动作隐含“手”的参与,都是基于“手”以及“(手)掌”的身体经验。这些例句都包含概念隐喻“掌控就是握在手中”或“掌控就是握在掌中”,但在语言层面上都没有出现身体部位。而汉语的相关表达,不论是复合词还是习语,都有明确的身体词语参与。

以上讨论表明,同一或类似的身体经验受不同文化的影响会产生不同的解释,同时也会产生不同的语言表现形式,基于身体转喻和隐喻的语言表达就是文化认知层面上概念化的具体例证(Sharifian2003)。

四、隐喻与文化:隐喻构建文化

从前面两节讨论可以看出,隐喻基于身体经验,而身体经验在人类隐喻认知过程中受到文化的筛选和制约,文化对身体结构、身体经验和身体功能具有解释权和优选权,进而影响隐喻映射的产出。同样,文化模式作为一个文化对世界理解的共享模式,需要隐喻来加以构建。于是,就会导致文化模式不仅解释身体经验,而且还会挑选由什么身体经验来作为隐喻的始源域。中国古代哲学和中医所推崇的阴阳学说以及五行学说实际上一直影响着中国文化看世界的方式(Yu 1998)。中国文化所共有的认知构建了中国文化模式,而这些模式又深刻地影响着汉语隐喻的选择。比如,“愤怒是受热容器里的气体”是典型汉语隐喻,而“愤怒是受热容器里的液体”则是典型英语隐喻。然而,问题是一个文化的共享认知或文化模式到底需不需要隐喻来构建?或者说,在多大程度上需要隐喻来构建(同上:81)?Yu 的观点是:

阴阳学说和五行学说本质上是范畴化和概念化理论,是根据象似性原理用一个事体对另一个事体进行范畴化和概念化。换句话说,是用一个范畴的事体来理解另一个范畴的事体。按照当代认知隐喻理论来说,这些学说本质上是隐喻性的。……阴阳学说和五行学说本身就是个巨型隐喻,其目的就是构建我们赖以接受的隐喻方式来看待周围的世界。因此,隐喻在文化认知中所起的作用将是主要的。……如果文化反映人的思维和理解,又是思维和理解的固定模式,并且思维和理解又不可避免地采取隐喻方式的话,那么文化和隐喻之间的关系就是相辅相成、相互制约。也就是说,文化影响隐喻,反过来,隐喻又构建文化。(同上:81-82)

比如,汉语隐喻“胆”就包含理解“勇敢”概念的中国文化模式。基于阴阳学说和五行学说的中医理论认为,“胆者,中正之官,决断出焉”。这里,“胆”隐喻为“中正之官”,其作用就是负责决断、评判等心理活动,决定一个人的勇敢程度。这种独特的文化理解产生出汉语文化对“勇敢”理解的两个概念隐喻,即“胆是勇敢的容器”和“勇敢是胆的气”。这一对概念隐喻都基于容器意象图式,蕴含如图3所示的映射关系。

图3 始源域和目标域之间的映射关系

于是,汉语就有了如例(13)中的复合词:

(13)a.胆子 g.胆气

b.胆力 h.胆壮

c.胆虚 i.胆量

d.胆大 j.胆小

e.胆小鬼 k.落胆

f.丧胆

例(13)表明,抽象概念“勇敢”基于身体,通过概念隐喻的形式加以理解。对“胆”的隐喻理解实际上界定了中国文化的某些方面,而概念隐喻“胆是勇敢的容器”和“勇敢是胆的气”则部分地构建了对“勇敢”概念理解的中国文化模式。

五、结语

本文提出人类身体是抽象概念隐喻化的潜在普通始源域。而文化模式需要隐喻来加以构建,同时又为抽象概念的理解和构建确立了具体的视角,以筛选什么身体经验以及什么身体部位更加凸显、更有意义。尽管身体经验是所有语言中概念隐喻的经验基础,但实际上只有部分身体经验被选定用来映射到不同的目标域中,并体现在语言表达上,因为文化模式对语言和身体经验有一定的制约作用。对于任何两种语言来说,被文化模式选定的那部分可能会部分重叠,而那重叠的部分就是平行的或等同的概念映射,即从相同的始源域映射到同一的目标域。这种重叠部分就可以解释两种语言中概念隐喻的相同性。相反,不重叠的那部分,即始源域和目标域之间的不同概念映射,就可以解释概念隐喻之间的差异性。

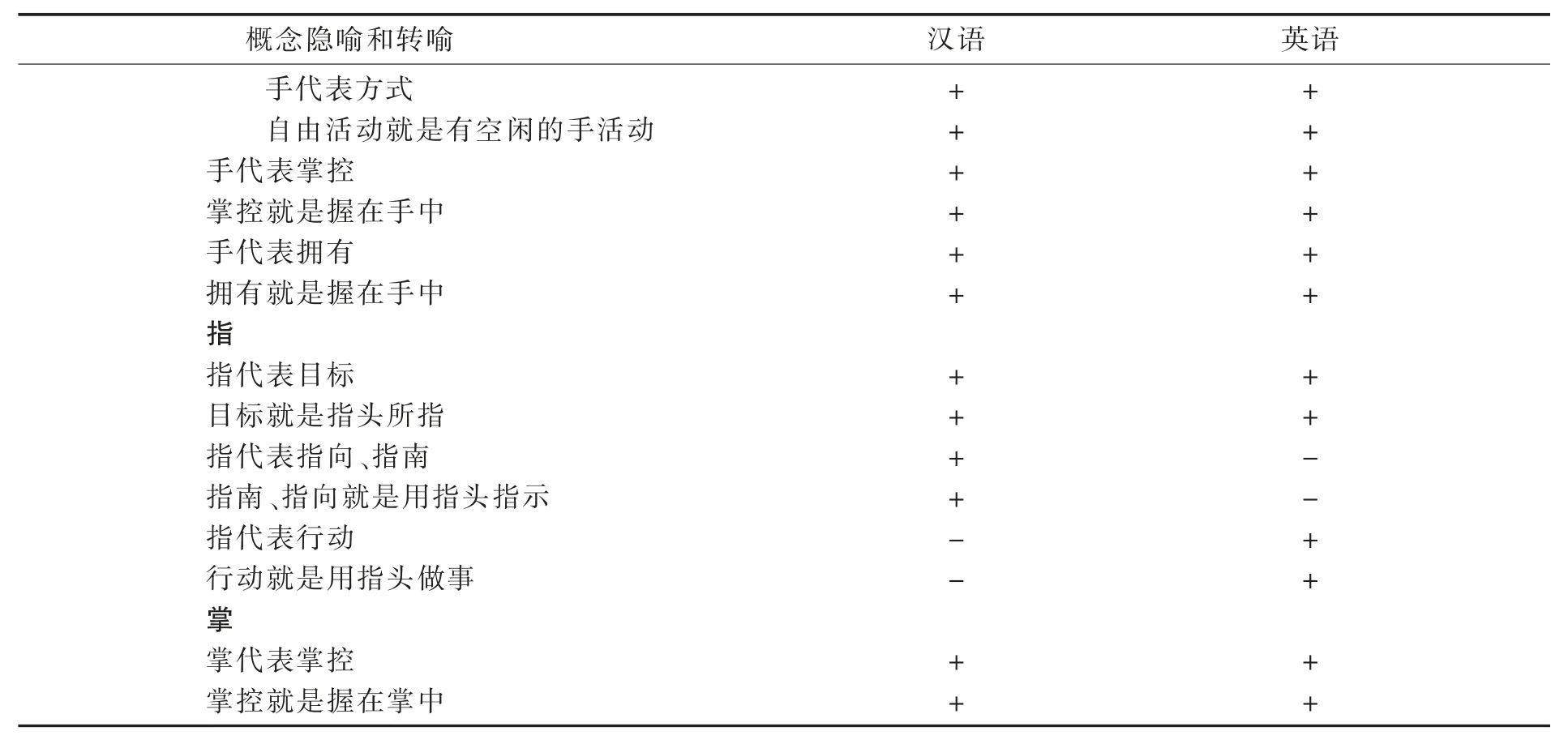

总之,身体、文化与隐喻之间存在循环三角关系,这种关系可以用模型图式来表征,呈倒三角形,如图4所示。需要指出的是,这个三角模型是身体、文化与隐喻三角关系的具体表征,具体表现为语言、文化、身体和认知之间的联动。这里,我们将隐喻上升到认知层面,因为隐喻是人们认知的基本思维方式。语言既是一种认知手段,又是认知的产物,也是文化的载体,认知通过语言的表征把身体和文化联系起来。所以,认知在这个模型中是以隐性的形式串联模型中的每一个节点的。这一模型体现了两个特征:一方面,身体、文化与隐喻之间的多维关系具有动态性和错综性;另一方面,人类语言与认知之间具有同步体验性和文化情景性。

图4 语言、文化、身体与认知之间关系的三角模型

图4中,A 代表身体基础,包括身体结构、身体功能和身体经验以及相关的基本知识;BC 表示语言层级,B 和C 之间的距离表示两种语言之间的差异;DE 表示文化层级(包括社会环境和自然环境),D 和E 之间的距离表示两种文化之间的差异。D 和E 之间的距离是个变量,随着两种文化的异同程度的不同而发生变化。D 和E 之间的文化距离会影响B 和C 之间的语言距离,不管D 和E 之间的差距有多大,最终总会通过B 和C 汇集在A 点上。也就是说,文化和语言最终都会与人的身体关联,而且相比之下,语言和身体之间的关联更为紧密。与身体相比,文化与语言之间的关联更加紧密。所以,AF有两大作用:其一,为两种语言文化确立了人类隐喻认知存在对比性的参照范围,两种语言文化差异性越大就越偏离AF,两者的隐喻认知差异性越大,共性越少;相反,差异性越小就距离AF 越近,相同或类似的隐喻越多。其二,表示两种语言文化存在一定的共性,而共性来源于人类基本相同的身体结构,以及类似的身体经验和身体功能。这些主要是语言、文化和身体之间的关系,而认知则是图4中所有节点和关系的综合。也就是说,认知覆盖语言、文化和身体之间连接的每个节点,语言、文化和身体之间的关联都牵涉到认知。需要指出的是,作为认知手段的语言(同时也是认知的产物),与认知一样都是基于身体体验,而且是同步体验,都受社会文化情景影响和制约。这个结论也符合现代体验认知思想。传统认知理论将认知看作是抽象的内部状态,是外部世界的内部表征。而现代体验认知强调,身体与世界的互动是大脑、身体与环境相互作用的结果,是一个动态的过程(韩冬、叶浩生2013)。