特殊教育提升计划的问题与对策研究

刘全礼 佘丽娜

(1.北京联合大学特殊教育学院 北京 100075;2.泰国西那瓦大学国际学院 泰国曼谷 10900)

2014年由教育部、国家发改委、民政部、财政部、人力资源社会保障部、卫生计生委和中国残联共同发布的《特殊教育提升计划(2014—2016年)》(以下简称提升计划)是近年来中国大陆特殊教育领域具有里程碑意义的文件。在政治上,它实际上是中国共产党的十七大报告中“关心特殊教育”、十八大报告中“支持特殊教育”转化为治国方略的体现;在特殊教育法规建设上,它提供了一种建设思路,尤其是务实的特殊教育法规建设思路;在特殊教育发展的支持措施上,它是中国大陆一次特殊教育发展的强有力的助推。

然而,就如《中华人民共和国宪法》都需要修订一样,提升计划也非尽善尽美,它也存在需要修正的内容。为了更好地推动特殊教育的发展,也是为了今后类似计划的进一步出台,尤其是为了特殊教育专门法律的出台提供参考,本文以提升计划的文本为素材,对其中的主要问题进行分析和思考,以就教于同仁,并为未来特殊教育的政策法规建设进言献策。

一、提升计划概述

国务院办公厅于2014年1月下发提升计划后,全国各地除北京外,均于当年下发了本地区的特殊教育提升计划或者提升计划的实施方案。应该说,这是一次全国范围内的大面积的特殊教育行动。从文本来看,它具有下述特点。

(一)中央出台的提升计划具有明确具体的特点。中央下发的提升计划明确具体,开始使用数字,这构成了提升计划的重要特点。在提升计划的四个部分中,除去第一部分论述提升计划的意义未使用数字外,其余每个部分的关键地方均用数字表述。例如,在第二部分总体目标和重点任务中规定,到2016年,全国基本普及残疾儿童少年义务教育,视力、听力、智力残疾儿童少年义务教育入学率达到90%以上;研究制订盲、聋和培智三类特殊教育学校课程标准。在主要措施中,规定义务教育阶段特殊教育学校生均预算内公用经费标准要在三年内(即到2016年)达到每生每年6000 元,有条件的地区可进一步提高(目前标准高于每年6000 元的地区不得下调)。在组织领导中,尤其是在计划实施结果的评估中规定残疾儿童少年义务教育入学率不达标的县(市、区),不得申报——即0申报全国义务教育基本均衡县。

这里的90%、6000元、0申报是特殊教育领域的法规政策少见的数字要求,比之以往,明确具体,提供实施上的参照系。

(二)各地提升计划有自己的特点。前述谈及,国务院下发提升计划后,除去北京,其他省份①在当年出台了本省的提升计划或者本省的提升计划实施方案,其口径与国务院的提升计划基本一致。例如,在义务教育阶段残疾儿童的入学率不达标时,几乎都表示要0 申报义务教育均衡县等。当然,各地也有不一致的状况存在,本文着重就残疾儿童的入学率、生均公用经费和教师的特殊教育补贴三个方面进行分析。

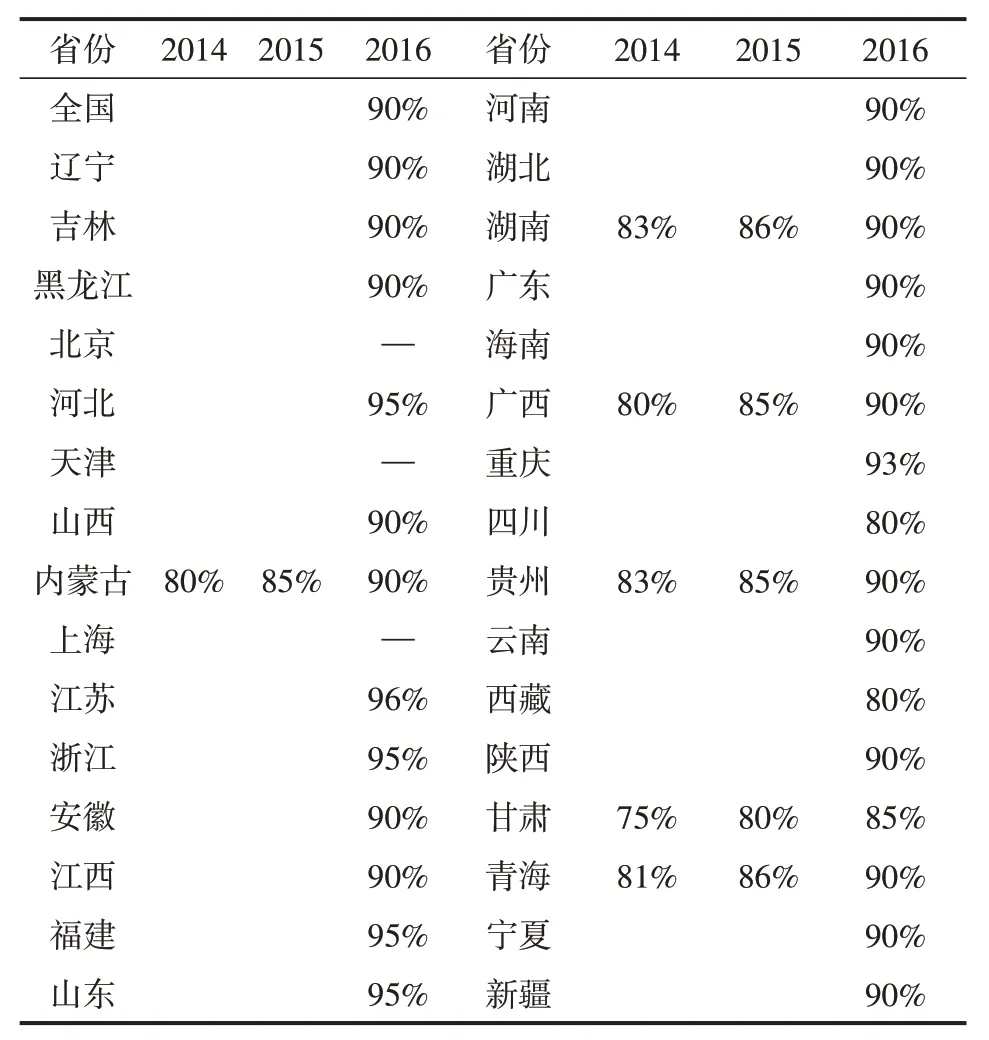

1.各省的残疾儿童入学率规定。国务院下发的提升计划规定,到2016年视力、听力、智力三类残疾儿童的入学率要达到90%以上,除去未见上海、天津涉及残疾儿童的入学率外(北京没有出台这个计划未做统计),其余省份的规定基本上都是在2016年接近、达到或超过90%。从实现目标的步骤来看,大多数省份是直接规定三年达到目标,有六省份分三步于2014、2015、2016年分三次达到目标。从目标的具体数值来看,除去京、津、沪未见数据外,其他省份共有六个省份预设的三类儿童的入学率高于全国要求。其中,江苏最高,为96%;河北、浙江、福建、山东并列第二,为95%;重庆第三,为93%。甘肃、西藏两省低于全国提升计划的要求,分别为85%和80%,其他各省均为90%(见表1)。

从下文的分析中,我们会看到,各省2016年实现三类儿童义务教育的入学标准的确定不一定是准确的,这和特殊儿童的基数是否清楚有关系。

表1 各省提升计划预定的残疾儿童入学率

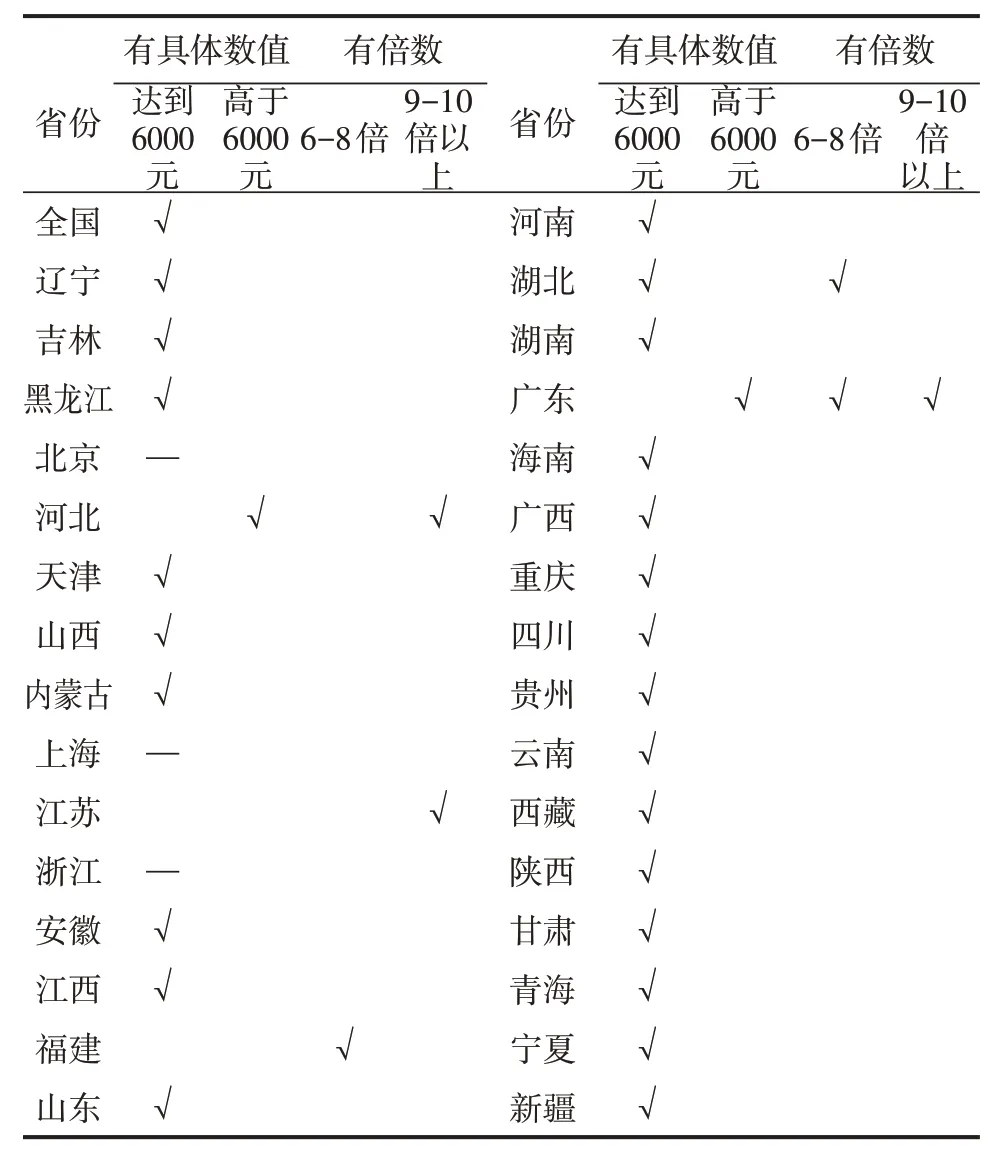

2.各省生均预算内公用经费的目标。国务院下发的提升计划要求,到2016年各省特殊教育的生均预算内公用经费不得低于6000元,已经等于或高于6000的不得降低。统计发现,除去北京因未见提升计划,上海、浙江没有对生均公用经费进行规定外,其余各省份都规定了2016年义务教育阶段的特殊学生的生均公用经费要达到或超过6000元。从达到6000 元的方式来看,大多数省份没有细分三年内各年度的指标,但是有的省份则对哪年达到多少进行了规定。例如,河南、海南规定2014年、2015年、2016年分别达到4000、5000、6000 元,广西则规定 2014年达到 4000 元,然后达到6000元。从达到的额度来看,大多数省份的表述是达到或不低于6000元,河北则明确表述要高于6000元。此外,有的省份没有表述具体的达到数值,仅仅是给出了特殊教育的生均公用经费是普通学校的多少倍,包括江苏是9~10 倍以上,福建是普通学校的8倍。有的省份既给出了具体数值,又给出了是普通学校的倍数,如河北规定生均高于6000 元,同时,又是普通学校的10~15倍;湖北是达到生均6000元,同时又是普通学校的8倍。广东更为具体,规定了根据学生的类别拨款,对盲、聋学生按照普通学生的生均8倍拨款;对发展障碍的弱智、孤独症、脑瘫则是按照10 倍于普通学生拨款;对随班就读的各类均不低于6000元(见表2)。

表2 各省提升计划规定的生均公用经费

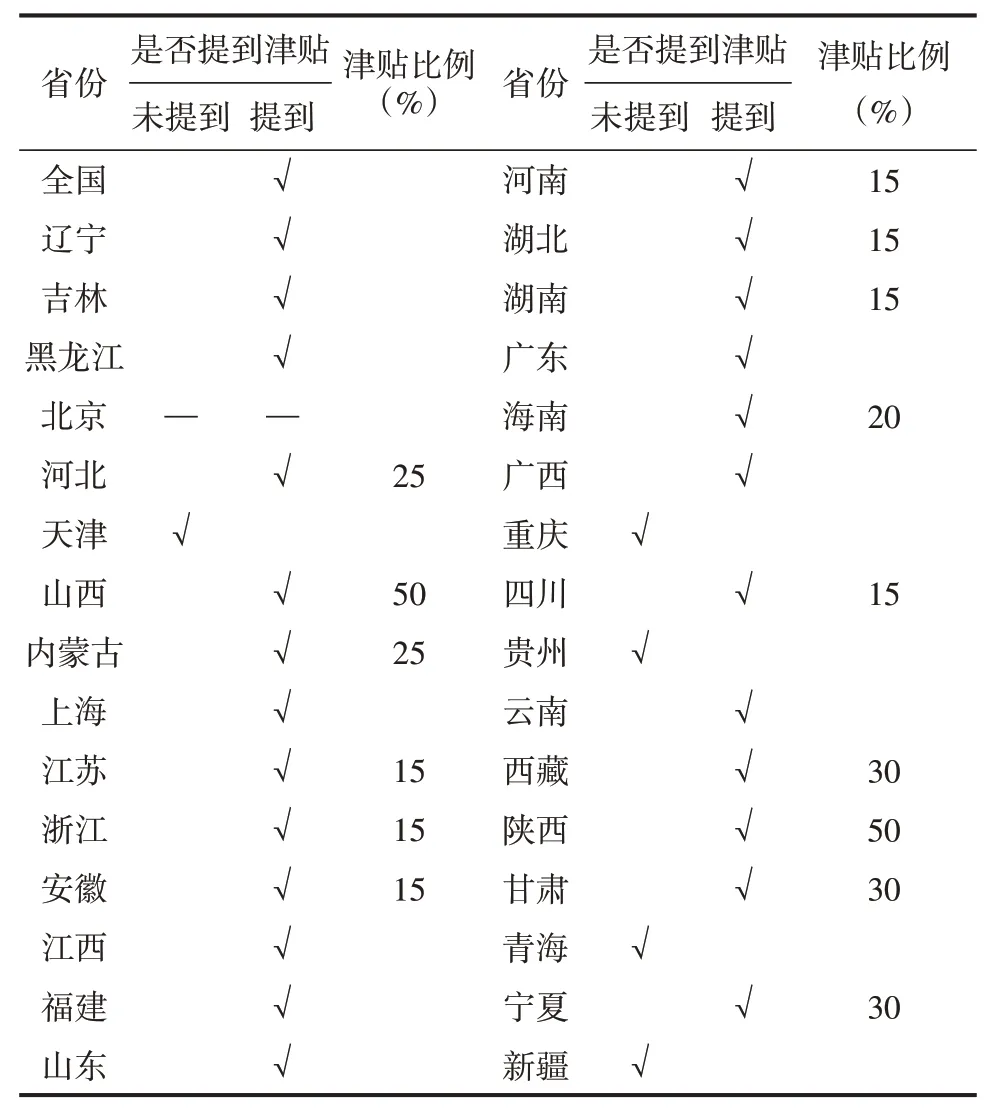

3.教师的特殊教育津贴。国务院出台的提升计划要求全面落实国家规定的特殊教育津贴等特殊教育教师工资待遇倾斜政策,对在普通学校承担残疾学生随班就读教学和管理工作的教师在绩效考核中给予倾斜。应该说,大多数省份早就发放特殊教育学校的特殊教育津贴了,只是有的地方是以教师的基本工资为基数,有的是以实际工资为基数。

这次在各省份的提升计划中,除去北京,其他30个省份中有5个省份包括天津、重庆、贵州、青海和新疆没有提及教师的特殊教育津贴,其他25个省份均提到特殊教育津贴。在这25个提到特殊教育津贴的省份中,有10个省份未表述特殊教育津贴的发放标准,15个省份给出了具体的特殊教育津贴发放标准。

在给出发放标准的省份中,又分为三种不同的发放类别。第一类是以湖北为代表的明确特殊教育教师的特教津贴是在享有中小学教师基本工资津贴10%的基础上,再加基本工资的15%。第二类是以江苏为代表的,明确特殊教育津贴是本人工资的15%,这和基本工资的15%显然不是一个数量级。第三类是笼统的给出特殊教育津贴是基本工资的多少,这一类最多。西藏比较特殊,规定以中小学基本工资和西藏特有的特殊补贴为发放基数(见表3)。

在提升计划的特教津贴中,河南、海南等省份还提出根据教龄增加特教津贴的发放比例。例如,河南规定,从事特殊教育10年以上的特教津贴就上升为25%;海南则规定,从事特殊教育20年以上,其特教津贴增加到30%。

从提升计划中给出津贴发放比例的省份来看,扣除发放基数的差异②,即扣除江苏省,其他14 个省份中排第一的是山西和陕西,达到了50%;西藏、甘肃、宁夏并列第二,发放比例为30%;河北、内蒙古、湖北并列第三,补贴比例25%;海南第三,为20%;浙江、安徽、河南、湖南、四川均为15%,(见表3)。尽管相关省的提升计划中未明确特教津贴的基数,但多数是以基本工资为基准的。

特殊教育津贴反映的是教师待遇的低下的现状。从应然的角度看,特殊教育教师也是教师,不应该通过增加特殊教育津贴来补给教师待遇。强调了特殊教育工作的辛苦、特殊,反而是对特殊教育工作的否定。但是,在我国教师待遇确实过低的这种状况下,即使基本工资加20%也没有多少钱。因此,特殊教育教师的待遇不是增加津贴多少的问题,而是要切实提高教师待遇的问题。

表3 各地提升计划中对特教津贴的处理措施

二、特殊教育提升计划中的问题

我们一直强调特殊教育提升计划对中国特殊教育的巨大的促进作用,其对特殊教育的助推作用是前所未有的。但是,就如《中华人民共和国宪法》都需要修订一样,提升计划也有不足甚至缺点。例如,就特教津贴来看,若干个省份在谈到发放比例的同时,还特别强调了从事特殊教育工作多少年(比如15年)才能获得多少补贴。提升计划应该关注三年要做的事情,10年、15年不是应该关注的内容。

从计划出台的具体操作来看,是各地调查本地特殊教育实际的结果,还是复制全国提升计划亦或是决策者拍脑袋的结果?如果是调查的结果,其实施的可能性就没有问题。否则,实施难度也大。就文本来看,只有少数省份谈到了特殊教育最基本的问题,如残疾儿童数量问题③。实际上,没有这种准确的基数,其他都谈不到。

为了更好地推动类似计划包括特殊教育专门法规的出台,更好地推动特殊教育的开展,本文只举三例,对提升计划可能存在的问题进行分析。

(一)90%的入学率是否能够实现。从前述可以发现,国家提升计划规定2016年三类儿童的入学率目标为90%以上。地方各省份除去西藏是80%,甘肃是85%,四川的民族地区是80%外,均设定了90%以上的入学目标。国家目标的实现与否要靠地方省份,地方省份要靠县级组织。如果地方的县级组织不能实现90%的目标,那么,整个国家是难以实现目标要求的。

当然,当地政府对教育、特殊教育的重视程度,当地的文化传统,当地教育法律法规的执行力度等等都是影响地方实现90%入学目标的因素。然而,在这些因素之外,还有一个最重要的影响目标实现的基础因素,这个因素仅有新疆等极少数省份注意到,那就是各地残疾儿童的数量。当特殊儿童的数量尚且不知时,何谈入学率的实现?从全国残疾儿童的数量看,目前仅仅是50 余万的在校生绝对不可能是残疾儿童的90%。

我们以2010年为例,根据当年第六次全国人口普查的结果,2010年末我国残疾人数为8502 万人,比2006年8296的万增加了206 万。各类残疾人的人数分别为:视力残疾1263万人;听力残疾2054万人;言语残疾130万人;肢体残疾2472万人;智力残疾568万人;精神残疾629万人;多重残疾1386万人[1]。如果根据残疾总人口的2.96%是4~16岁的学龄儿童计算的话,2010年该有252万学龄儿童。但是,根据教育部教育统计,2010年仅有425613名残疾学生,也仅仅占252万的16.9%.

这些数据之间的极为严重的偏差问题不仅没有引起国务院的重视,更没有引起教育部和中国残联等职能部门的重视。数据不准,包括残疾儿童的基数不准,各地政府凭什么保障90%以上的残疾儿童已经入学?

(二)6000元的人均公用经费是否能够实现。特殊教育发展的好与不好和文化有一定的关系,但就中国目前的社会状况而言,决定特殊教育发展的根本还是政府的决心如何。从这个角度看,似乎地方政府对国务院下发的提升计划中到2016年特殊教育学校生均预算内公用经费达到6000元信心满满。

但是,从地方政府对教育的重视程度看,有的省份实现生均每年6000元的目标或许是一个很大的挑战。

根据教育部2014年教育经费执行情况公报,2014年全国小学生均公用经费为2241.83元,各省的差异极大。例如,排名第一的北京生均公用经费达到了9950.95元,排名最后的贵州只有1386.05 元,北京比贵州多8564.9 元[2](见表4)。毫无疑问,就北京等生均公用经费排名靠前的省份而言,实现特殊教育学校2014年生均公用经费6000元的目标不是难事,甚至有的省份早就超过了6000元。但是,对于另外一些地区,2014年实现特殊教育学校生均公用经费的要求不见得没有挑战。

实际上,2014年公布的各地教育经费的数据不见得准确。或者说,就现实情况看,可能地方上统计的生均公用经费的数据比实际拨付的要多很多。以河南为例,河南省政府印发的“2015年全省十项重点民生工程工作方案”中规定,从2015年起,河南实行城乡统一的义务教育学校公用经费基准定额,年生均小学600 元、初中800 元[3]。这就是说,河南过去城乡义务教育学校的生均经费是不同的;同时,至少是农村地区的义务教育学校的生均经费不是600元,而是低于600 元。根据2014年教育部教育经费执行情况的报告,河南报告的2014年小学的生均公用经费是2036.84 元(在全国排第21 位,接近全国平均水平)。这个2036.84元假如是真实的,那就是很高的城市公用经费和很低的农村公用经费平均的结果。或者说,河南农村地区的实际的小学生均公用经费远远低于600 元。在这种情况下,要想使特殊教育学校的生均公用经费达到6000 元,就要比普通小学公用经费增长10 倍以上。这对地方政府怎能不是一种心理的挑战呢?

河南绝非个案。也就是说,2014年各省公布的生均经费可能比实际发生的要高。这样,某些省份实现特殊教育经费的达标就更加困难。因此,实现提升计划的经费目标并不容易。

表4 2014年各省小学生均公用经费(元)

(三)提升计划谁来实施评鉴。三类残疾儿童90%的入学率目标是否能实现、生均6000 元的公用经费是否能达到与提升计划的实施主体、评鉴主体密切相关。提升计划的一个很重要的问题就是对实施主体尤其是谁来对实施进行评鉴未能明确说明。一般以为,政府是义务教育的主要责任人。其中,教育行政部门代表政府具体实施相关的教育行为。然而,就经费多少而言,教育系统是没有任何决定权力的;不仅如此,哪种学校的编制多少也没有权力决定。这就是说,当我们的提升计划不能明确的确定谁是实施提升计划的主体时,其实施状况难以预料。尽管各省市的提升计划与国务院公布的计划相类似,基本上都是由八个部门共同发布。然而,就如前述,当当地的财政比如某县的财政极为紧张时,如何保障县长能支持提升计划的财务需求,确实是一个未知数。就基层而言,县长应该是提升计划的第一责任人,或者县政府才是提升计划的实施者。在中央层次当然不需要说明国务院或者总理是提升计划的责任人,但在基层,这个实施主体应该予以说明。

同时,提升计划的实施结果由谁来评鉴,各地与国务院颁布的计划一样,没有明确,有的省份只是如国家提升计划那样,在最后加上“国家有关部门组织开展对特殊教育提升计划实施情况的专项督导检查。残疾儿童少年义务教育入学率不达标的县(市、区),不得申报全国义务教育基本均衡县。”这样类似的话语。很明显,谁来评鉴计划的实施很重要。这可能和评鉴的角度、评鉴素材或评鉴材料的获取、评鉴材料的解释关系密切。

以教育部2015年11月30日《<国家中长期教育改革和发展规划纲要>中期评估特殊教育专题评估报告》[4]为例,这个第三方的评估报告对中长期规划实施以来的特殊教育的实施情况进行了较为详细的报告。但是,这个报告更像是教育部的工作总结,而非一个专业的评估报告。例如,该报告谈及“从2014年起,各地将义务教育阶段特殊教育学校公用经费单列,年生均标准达4000 元,预计2016年达到不低于6000元”。应该说,这个来自基教二司的数据有它正确的一面。比如,北京、上海这样的地区,特殊教育学校的人均公用经费肯定达到了这个标准。然而,就如前述分析的那样,有的省份2015年才开始计划城乡一体化的使义务教育的城乡生均公用经费达到600元(小学)。在这样的省份,特殊教育学校的人均公用经费真的达到了4000 元?所以,如何使用评鉴数据和由谁来评鉴非常关键。

当然,即使有好的评鉴,如果提升计划中没有罚则,评鉴的功能也不会发挥出来,至少不能淋漓尽致的发挥出来,评鉴仅仅是一个无关痛痒的报告而已。而提升计划的最大的问题之一就是没有规定计划不能实施时的罚则。

还是以《<国家中长期教育改革和发展规划纲要>中期评估特殊教育专题评估报告》为例,他们发现,到2015年全国仍有589个30万人口以下的县没有特教学校。因为当年的中长期规划也没有罚则,该报告也只能在问题与不足中指出这些问题。这些县的政策违背责任由谁来承担、该如何改进却没法有进一步的处理参照系。

当然,选谁来评鉴、如何对待评鉴,和当地政府官员的胸怀关系密切。

三、对策

针对上述特点和计划中的问题,本文以为,再行制订类似计划或者制定特殊教育法规时应该特别注意以下三个内容。

(一)明确法规的对象。这里有三层意思。一是实施主体,就是谁来实施。这是政策法规贯彻的最主要的要件。从未来特殊教育政策法规的制定来看,县级政府(官员)、县级政府的派出机构教育局(官员)、特殊教育学校(教师)、一般学校(教师)和家长应该是主要实施人。未来的政策法规必须同时关注这四个方面,必须在相应的条文中予以明确。二是实施的受体,就是对谁实施。这是政策法规贯彻的另外一个要件。从未来特殊教育政策法规的制定来看,学校(教师)和学生、学生家长应该是主要的受体。学校具有双重角色,既是实施的主体又是受体。三是特殊教育对象的明确。目前的包括提升计划在内的各种特殊教育的政策法规仅仅把视力障碍、听力障碍、智力障碍三类明确了,但是其他各类则未能明确,未来的政策法规一定要明确其他各类。不管是只明确身心障碍儿童,还是包括异常儿童,亦或是包括轻微违法犯罪儿童,均需要明确。只有这样,才能把特殊教育事业和整个教育事业有机地统一起来。

(二)还可再细化措施。比较而言,提升计划的措施细化程度已经相当高。但是从上述论述可以看出,未来相应政策或法规的制定还有措施细化的空间,兹举三例。一是经费的保障措施的细化。本次提升计划已经把经费尤其是公用经费细化到具体的数字,但似乎未能考虑到地区差异,比如北京和贵州的差异。本文建议类似问题,可以换一个细化的方法。比如使用台湾地区《特殊教育法》中的经费表述方法。它是规定特殊教育的经费由中央和地方共同负担。“中央”不得低于当年主管预算经费的4.5%,地方不得低于当年主管预算经费的5.0%,同时要优先编列特殊教育经费[5]。这样既保证了经费与普通教育同步,又照顾了地区差异。二是明确谁来监督实施和评鉴实施。目前的提升计划明确了由县(区、市)评估验收。但县、区、市谁来评估验收?人大?教育督导部门还是第三方?并未明确。因此,今后应该明确监督、评鉴的具体的对象。三是计划未竟的罚则要再明确。提升计划对计划未实施到位者也进行了处罚规定,就是不得申报义务教育均衡县。报或不报均衡县对一个县而言有那么大的惩罚作用么?然而,对于特殊教育法规的漠视却反映出地方执政者对法治精神的漠视,理应受到惩罚。这是建设法治国家所必须的。

(三)要在法规中引入问责机制。罚则要明确其实暗含了对政策法规执行责任人的处罚。如果没有罚则,没有实施对象的明确,是没法实施罚则的。要有效地实施罚则,引入问责机制是必要的。法律再好,没有监督、没有实施的评鉴和问责,也是难以彻底贯彻的。实际上,中国共产党党内已经就精准扶贫进行了省委主要领导的考核和问责制[6],为什么未来特殊教育法规的制定不引入这个机制呢?没有相应的明确的罚则措施,才是教育类法律法规政策变“软”的重要原因。未来的教育类法规不仅要有明确的罚则,还要如考试作弊入刑法一样,有相应的刑法措施。这才是改变教育法制不力的恰当顶层设计。

注释:

①为了叙述的方便,本文把全国各地的省级单位,包括省、直辖市、自治区均称为省份或省级单位。

②发放基数的大小决定了发放额度的大小。例如,江苏是以工资收入为基数的,这个数值远远大于基本工资的基数。

③新疆就是在谈到调查摸清残疾儿童的基数后,再行其他计划的。