“三板”开篇破瓶颈,助力议论出华章

——例谈高中议论文写作提升之道

福建

作文是语文的半壁江山,伴随着教学改革的进一步推进,提升学生的写作能力是我们的目标。对于备战高考的考生而言,熟练掌握议论文写作方法更是刻不容缓。然而,部分考生所写的议论文却常常令人啼笑皆非:要么对提供的材料把握不准,以致偏题、跑题;要么对议论文体认识不清,写成“四不像”;要么在论述中简单地堆砌事例、以叙代议,语言平淡无奇、全无章法……再加上这些问题未能及时解决,多半考生渐渐得了“恐议症”。

如何突破议论文写作瓶颈,破除阅卷者审美疲劳获得高分呢?笔者以为,备战高考,作文大有可为,关键得先“正名”——认清议论文这种文体的写作特点。议论文的特点就在于敢于直面现实进行分析,能够透过现象看本质,弘扬真善美,针砭假丑恶,关注自我、人生与社会。考场作文呢?根据阅卷情况来看,阅卷者大致三眼定终篇:一眼夺目(看标题与开篇),二眼懂得(看路标句),三眼回味(看内涵)。换句话说,影响考场作文得分的原因有三:切题、清晰、思辨。昔日唐朝开国大将程咬金有“三板斧”,打遍天下无敌手;下面,笔者亦借“三板”一用,探讨如何突破议论文写作瓶颈。

一、五问切题夺人目,突破审题偏离的瓶颈

审题决定作文成败,倘若在考试时,出现“跑题”,纵然文章结构十分严谨,论证非常充分,事例丰富新颖,语言也优美流畅,亦是“瞎子点灯白费蜡”。回归议论文写作的初心,无非就是想对某问题发表见地。大家之所以愿意拨出宝贵时间阅读与聆听,无非是想从中获得一些启示,而新颖独到的见地与启示却从精准而深入的审题中来。

审题时如何吃透原材料,并将思维引向纵深,进而确立新颖深刻且富有启发性的论点,这是我们要解决的问题。笔者以为,不妨试试“问题意识分析法”,写作之前先自问几个问题:

①“我”是谁?要说给谁听?(读者意识)

②“我”要跟对方说些什么?(问题意识)

③“我”的理由有哪些?(分析意识)

④“我”这么说时的语境是什么?(现实关怀意识)

⑤“我”说的有漏洞吗?(辩驳意识)

以2019年全国卷Ⅰ高考作文题为例,看看该如何审题立意!

“民生在勤,勤则不匮”,劳动是财富的源泉,也是幸福的源泉。“夙兴夜寐,洒扫庭内”,热爱劳动是中华民族的优秀传统,绵延至今。可是现实生活中,也有一些同学不理解劳动,不愿意劳动。有的说:“我们学习这么忙,劳动太占时间了!”有的说:“科技进步这么快,劳动的事,以后可以交给人工智能啊!”也有的说:“劳动这么苦,这么累,干吗非得自己干?花点钱让别人去做好了!”此外,我们身边也还有着一些不尊重劳动的现象。

这引起了人们的深思。

请结合材料内容,面向本校(统称“复兴中学”)同学写一篇演讲稿,倡议大家“热爱劳动,从我做起”,体现你的认识与思考,并提出希望与建议。要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

面对这一考题,大家不妨利用“问题意识分析法”进行审题立意:

①“我”是谁?要说给谁听?(读者意识)

从考题任务指令的设置来看,该题实际上已限制了写作主体的真实身份和交流对象。“我”是谁?“我”是当下身在考场的青年,而非2018年全国卷Ⅰ中到2035年时35岁的代际身份!而“面向本校(统称‘复兴中学’)同学写一篇演讲稿”则规定了文章的受众及文体,即演讲对象为“复兴中学”的在校学生,须有平等交流意识,也呼应了“不得泄露个人信息”的要求;同时必须写成演讲稿形式,这就要求格式规范,初步限定了交流语境与语言风格,这样的对话与交流其实更有利于思想的表达、交流与碰撞,亦是对历年来高考套版议论文的一种反抗。

②“我”要跟对方说些什么?(问题意识)

所给材料可分为三个层次:首先提出勤劳的重要性及意义,对劳动持正向评价,并指出热爱劳动是中华民族的优秀传统;接着用“可是”一转,列举了“现实生活中”对劳动的一些错误看法;“此外”一词,又提醒我们要关注身边不尊重劳动的现象。“这引起了人们的深思”中的“这”,所指的是上述三个层次的内容,即对于“劳动”这一关键词的不同态度和看法:“热爱劳动”是中华民族的优秀传统,现实生活中却存在“不理解劳动,不愿意劳动”的现象。“引起了人们的深思”,是“自选角度”的重要参考依据,实际上是在提示大家应对“劳动”有正确的认识,并对错误想法进行反思。同时,“倡议大家‘热爱劳动,从我做起’”则规定了演讲稿应明确的中心态度,基本上暗示了文章“立意”:要将“劳动”这一关键词与青年学生自身相结合;“并提出希望与建议”则又对写作内容提出了具体要求,要求行文时既要体现对传统劳动思想、劳动文化的肯定,也要体现对不尊重劳动的现象的批评。

综上分析,考生当以特定的身份、特定的文体,针对当前一部分同学对劳动的偏见及错见,展开想象,树立正确的劳动观,彰显新时代背景下青年学生对“劳动”的理解以及思考。

③“我”的理由有哪些?(分析意识)

譬如,选择“热爱劳动”作为关键词,助力本校同学树立正确的劳动观,便可以用“是因为……是因为……更因为……”这样的句式梳理论证的角度;选择“热爱与不解并举”作为关键词,助力本校同学树立正确的劳动观,便可以用“是因为……更因为……”这样的句式梳理论证的角度。由此可以看出,今年的这一作文题,显然属于“写对不难,但写好不易”类型。

④“我”这么说时的语境是什么?(现实关怀意识)

如果再仔细回顾一下题目中列举的“现实生活中”对劳动的诸多错误看法,不难发现这些观点倾向的主体都是“同学”,他们的理由是“学习这么忙,劳动太占时间了”“科技进步……可以交给人工智能”……而这与现实又有什么关联?

其实,这恰恰与当下一些青年正面临的问题十分相似,面对小家乃至国家的发展,有些年轻人陷入了迷惘:是该继续保持艰苦奋斗的优良传统,还是停止奋斗,畅享成果的甘甜呢?是一味重视经济发展带来的巨大物质满足,还是要搀扶美育、亲情与环保等,共同助力未来,更好地发展?而这几种现象,实则揭露出家庭教育、学校教育、社会舆论“唯智论”的思想依然根深蒂固,德智体美劳全面发展的要求依然还在路上;这些意味着在科技带来巨大发展机遇的面前,学生对“劳动”的认识还是比较狭隘;意味着学生轻视劳动,尤其是多劳少得的体力劳动者,犹有“金钱万能”的错误观点,未能树立正确的劳动观。而这正是我们现在要扭转的。我们要让更多人意识到,不管何时,我们都必须始终保持艰苦奋斗的优良传统,秉承谦虚谨慎的优良作风。时值青春的新青年该如何去接受挑战?如果将这些联系起来再观照题目,便不难看出命题人的“别有用心”,甚至“复兴中学”何尝不是在积极暗示:最终关于劳动的思考,要与中华民族伟大复兴的民族梦紧密相连。

⑤“我”说的有漏洞吗?(辩驳意识)

“我”说的有漏洞吗?学会批评与自我批评,主动审视并发现自己存在的漏洞,添加使观点成立的条件,进而对观点加以修正,增强论证的科学性与严谨性。没必要一味抬高“热爱劳动”的重要性,也没必要一味为发展中的“不理解”“不愿意”“不尊重”开脱,考生需要的是冷静地思虑,辩证地看待,正视发展过程中的机遇与挑战,增强忧患意识,又不忘寻找“危”中之“机”。唯有如此,文章才能渐趋深刻。这亦是命题人的用心所在。

倘若每次作文都能采用“问题意识分析法”,一步五脚印,先“走”一番,试题的各种显性、隐性意思与要求才能基本摸清,立意也会更精准、更清晰,如果再抓住“料眼”(材料关键词),辅以朗朗上口的对仗式拟题,岂不更切题夺目?如今年全国卷Ⅰ可拟《形劳神不倦,吃苦趁华年》《劳以成己,动以兴国》《人生在勤,不索何获》等靓题。

二、行之有道六字诀,突破文体迷糊的瓶颈

诸多考生习惯“脚踩西瓜皮,滑到哪里算哪里”,拿起笔即兴发挥,结果导致段落太多或太少,抑或太长。其实,先说什么,后说什么,哪个多说,哪个少说,怎么说才顺,怎么说才好,这是一门大学问。议论文本就以提出问题(是什么)、分析问题(为什么)、解决问题(怎么办)为论证目的和论述步骤,考场作文尤其忌讳云山雾罩,讲究视觉效果,思路越清晰,越有利于阅卷者快速把握文章重要信息,让文章逻辑更严谨,辩证更有力。

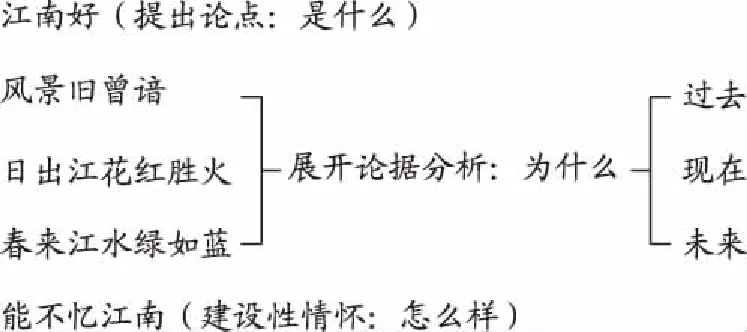

如白居易的词《忆江南·江南好》,虽是诗词,却是非常好的议论示范:

也许你会质疑,这是议论文吗?这当然不是完整的议论文,却是非常好的行文思路,“是什么—为什么—怎么样”的层进式结构,既可体现从简单到复杂、从具体到抽象、从肤浅到深刻、从现象到本质的纵向思维,又能提出解决问题的建设性方法,使文章得以升华,因而成为备受青睐、最能体现思想深度的范式。不信且看《人民日报》的一则时评《美好“止于丰饶处”》(正文略):

这“引—正议1—正议2—正议3—结”的行文思路难道不正是白居易《忆江南·江南好》的再现吗?整篇时评共6段,分论点旗帜鲜明,形式整齐并置于段首,三个维度看似并列,实则层层推进,思路清晰,再辅以充实的“理”“事”,操作性强。当然,若能再来一段反面的观照,彰显思辨之光,则是更完美的“考场文章模板”。因此,笔者以为,不妨把演讲稿或书信体作为训练重点,契合语文学科素养“语言建构与运用”中的“在具体语言情境中正确有效地运用祖国语言文字进行交流沟通的能力”;同时运用“考场文章模板”,即“引—正议—反议—结”来行文,定能提升能力。

引论:1~2段,迅捷有力、不落俗套地引出正题,把要议论的问题或阐述的中心论点介绍给读者,让大家一睹作者对某一问题的看法。(回答“是什么”)

本论:对中心论点进行深入而翔实的分析,将事理、事例整合到一起,服务于论点,最好先正面以两三个分论点阐发(2~3段),再来一个反面的现实观照(1段)。(回答“为什么”)

结论:简洁明快,重申材料,让读者读后若有所思、有所启发。(1段)(回答“怎么办”)

“知者行之始,行者知之成”,知道容易坚持难,能否在考场上写出优秀的作文,还有赖于平时的“百炼成钢”——养成谋篇布局意识:写作之前先检查一下文章阐述的角度与论据是否匹配,边思考边列提纲(平时可详,考时可简)。唯有如此,方成佳作。

三、“理”“事”融通味劲浓,突破叙议乏力的瓶颈

完成如上两步其实就已完成了对文章的灵魂和骨架的塑造;但如果没有血肉的充实,亦显得狰狞可怖。一篇成功的议论文唯有血肉充实才能更鲜活立体。对于议论文而言,血肉就是论据。何为论据?论据就是能给予观点力量的材料,包括事理论据(含客观规律、名言警句等)与事实论据(含概括性事实、典型事例等)。好的考场作文,必然亮点纷呈,除了卷面整洁、切合题意、思路清晰,接下来当然便是“事”“理”问题了。那如何才能让论据更深刻、更具文采?

笔者以为,“理”者,二也。其一,思辨语言不可无——彰显交流态度与理性态度。所谓“思辨”,指的是能辩证说理,多角度看问题,或者考虑对方的立场与感受,欲抑先扬,运用让步说理的方式,以免说理显得片面或自以为是。最简单的操作方式就是用“诚然”“毋庸置疑”“不可否认”“也许有人会说”等先引出一段承认对方观点的议论(或预设他人可能会质疑的地方),然后通过转折“然而”“反观当下”等表明自己想要论证的立场及观点,让读者在出人意料的破立语言中,获得深刻的启示。思辨、让步说理若能适当运用,可以使文章更加深刻。其二,引用名言有力量——善用引用的修辞手法,引用名言佳句,特别是贴近主题的名句,点缀在文章之中,可以增强文章的韵味,以免“空嘴薄舌服众难”,若能于首尾与中间几个主体段都“露一手”,文化味肯定“爆棚”。

“事”者,多多益善,以时新典型者为佳。绝大部分考生整天沉浸在数理化题海之中,阅读面窄、思维僵滞,以致语言生硬、内容空洞。其实,事例来源有许多,用心者得之。譬如可以采撷“教材珍珠”——从小学到高中,学过多少生动的人物,精心采撷并恰当嫁接,又何愁无文章可写?譬如可以留心“生活泉”——用自己的心灵品生活,用自己的头脑细思虑,用自己的智慧勇质疑,表达对自然、社会与人生的独特感受,何患文章无活水?譬如可以辑录题海中的“人物志”——从小学到高中,尤其是现代文阅读、文言文阅读中唾手可得的人物素材,用心梳理,何患无例?譬如可以关心时事——从《人民日报》等媒体入手或是教师印发的《时文推荐》中积累“新闻人物”,让自己更贴近时代脉搏,勇当时代弄潮儿。当然,多多益善的素材只是积累的第一步,解决了“无米之炊”,接下来还要学做“巧妇”:正面事例,叠加事实,形成排比段,使得文章气势磅礴,一气呵成;正反事例均有,则需要抓住迥异之处进行对比,使得文章严谨。

韩愈的《师说》,可谓大家之作,将“理”“事”融通无碍,大家不妨学学。

圣人无常师。(论点)

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。(事例论据:抓住孔子从师的典型行为)

孔子曰:三人行,则必有我师。(理论论据:强调从师的典型言论)

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。(因果分析,归纳升华)

先来一个领例句,简洁鲜明;再来一个叙例句,围绕分论点,交代人物的基本状况、行动和行动的结果;再来一个议例句,证明分论点;最后通过因果分析法把事例与观点再次融通,然后得出结论。

综上,虽然事实胜于雄辩,在议论文中事实要摆,但摆了事实后还得说理分析方可。说理,就要对论据加以挖掘分析,深透而准确地揭示论据的内涵,以此证明论点。只有对论据进行发掘和分析,才能使它跟论点水乳交融。好的论证段,从来不忘根据关键词提炼分论点,不忘对分论点进行扣题阐述,不忘定向叙述一些事例,更不忘挖掘、升华事例。而“因果分析法+假设推理”无疑成为最佳选择。围绕观点,结合事例,多问几个“为什么”,再寻找原因。举例后,运用“如果……那么……”或是“假如……怎能……”,从相反方向进行议论,假想出一种相反的情况(假设推理)。若能将二者合为一体,对论据进行深度挖掘、层层推进,“理”“事”当然就更“圆融”了。