一个中心,三个基本点

——浅谈高考文言文翻译题在一轮复习阶段的备考策略

河南

高考文言文翻译题通常从两个方面进行考查:一是关键点,考查某个词的语境意思或某些语法现象;二是句子大意,重在考查整体语意。由此,高考阅卷赋分的结构通常是“3分(三个关键点)+2分(句子大意)”或“2分(两个关键点)+3分(句子大意)”,关键点多是考查对句式结构或词类活用的理解。现以最具代表性的2014年、2015年全国卷Ⅰ高考真题予以说明(文本略):

一、真题解析

【2014年全国卷Ⅰ】把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)禹、汤罪己,其兴也勃焉。有德之君,不忘规过,臣不胜大庆。

(2)而亲贤下士,推毂后进,虽位崇年高,曾无倦色。

参考答案:

(1)大禹、商汤归罪自己,他们能够蓬勃兴起。有道德的君王,不忘改正过错,我深表庆贺。

(2)而亲近贤才,屈身交接士人,荐举后辈,虽然位尊年高,一点倦怠的神色都没有。

评分标准:

(1)关键点有两处,各1分:①“罪己”的“罪”是名词活用为动词,翻译成“认为……有罪”“归罪于……”“认识到……犯有过错”“怪罪……”“反省……的罪过”等均可;②“规过”的“规”为动词,翻译成“改正”“纠正”“修正”“校正”“更正”等均可。译出句子大意给3分。笔者发现许多考生把“臣不胜大庆”错误理解为“老臣不才,胜不过大庆”“老臣我实在不如大庆”等而失分。

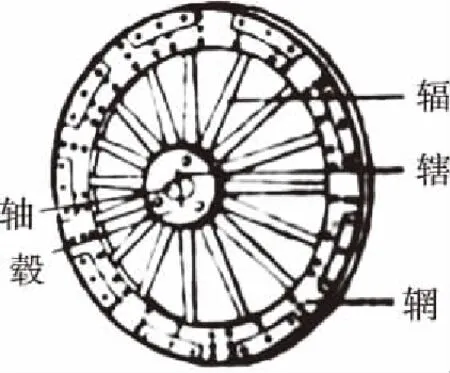

(2)关键点有三处,各1分:①“下士”的“下”是方位名词用作动词,翻译成“屈身交接”(有资料认为关键点是“亲”,笔者参加了当年的评卷,认为应为“下”);②“推毂”的“毂”,音“gǔ”,本指车轮中心部分,有圆孔,可以插轴(见下图)。后借指车轮或车。文中与“推”构成一个固定词汇,译成“荐举”“推荐”“推举”“举荐”等皆可;③“曾”,副词,意在强化语气,可翻译成“一直”“丝毫”“从来”“竟然”等。译出句子大意给2分。因为对“推毂”的理解有误,当年很多考生把“推毂后进”翻译成“推着小车最后进入”,显然没有理解句子的整体意思。

车轮(旧式的)

【2015年全国卷Ⅰ】把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)吾唯知吾君可帝中国尔,苟立异姓,吾当死之。

(2)金人虽不吾索,吾当与之俱行,求见二酋面责之,庶或万一可济。

参考答案:

(1)我只知道我的君王可以在中国称帝而已,如果另立异姓,我将为此而死。

(2)金人虽然没有点名要我,我却应该与太子同去,求见两名首领当面指责他们,或许有成功的可能。

评分标准:

(1)关键点有三处,各1分:①“帝”,名词活用为动词,可译为“称皇帝”“称帝王”“做皇帝”“为帝”等;②“苟”,虚词,有连词、副词、形容词等多种用法,“如果”的意思;③“死”,动词的为动用法,翻译成“为……而死”“宁愿……而死”“应该……而死”“应该以死殉国”等都可以。译出句子大意给2分。

(2)关键点有三处,各1分:①“不吾索”,否定句中代词作为宾语时,宾语要前置,应是“不索吾”,即“没有点名要我”;②“面”是名词作为状语,“当面”;③“庶或”,语气副词,译成“也许”“或许”均可。译出句子大意给2分。文中的“万一”表示发生的可能性极小的副词,如果想让原文“庶或”“万一”二者都得到落实,最好翻译成“或许有成功的可能”;同时,“索”和“济”两个实词也是翻译时容易出错的地方。

二、试题导向

画线的两句话为什么会受命题人的青睐呢?笔者认为原因有三。

首先,语言物质层面:这两句话多涉及词类活用、古今异义、特殊句式、古字通假、一词多义、语气、省略、语序颠倒等文言文表达上的特殊形式,试题的赋分点也多与此相关,这些特殊形式也正是日常课堂教学的重要内容。显然,试题导向之一,关注和检验日常教学的“教”与“学”,是直接原因。

其次,传统文化层面:中国古代优秀作品中有相当一部分是文言文,而高考试题所选择的文言文只是其中的一部分。无疑,高考想借此增强考生对文言文的阅读与理解能力,引领学生多关注文言文内容,进而期待学生能“做到对中华优秀传统文化作品的准确理解”(《普通高中语文课程标准(2017年版)》,以下简称《课程标准》),能“更好地继承和弘扬中华优秀传统文化”(《课程标准》),即试题导向之二,理解、继承、弘扬中华优秀传统文化,这是间接原因。

最重要的是,在精神内核层面,这两句话直接或间接地体现“人物”的优良品质。考生在极其严肃的考场上,精神高度集中进行阅读并“绞尽脑汁”地翻译,必然会因为记忆深刻进而穿透语言物质层面而进入物化其类、重塑其人性或灵魂的境界,即试题导向之三,“立德树人”,这是根本原因。

三、备考策略

基于高考文言文试题“材料出自课外,但考点的内容根基在课内”的命题原则以及以上试题导向,在时间紧、压力大的高考一轮复习过程中,文言翻译题的备考策略可确定为“一个中心,三个基本点”:以“记忆”为中心,以“回归课本,唤醒记忆”“利用资料,形成记忆”“演练真题,沉淀记忆”为三个基本点。

(一)回归课本,唤醒记忆

可以从以下四个层面进行:

1.课文。记住必修1至必修5中的每一篇文言文,即使“边边角角”也要记忆。

2.注释。在整体记忆文言文后,还需要持续记忆课下注释。方法有两个:还原语境记忆法和脱离语境记忆法。前者是把注释还原到原文中记忆,后者直接进行记忆,若能对二者进行交叉记忆,效果会更好。

3.笔记。学生不仅要回顾高一、高二课本上的笔记,更要在此基础上记忆一轮复习时的笔记,这时应具有“前勾后连”的记忆思维。

如笔者所教高三某班学生记的“宾语前置”相关笔记:

必修1《鸿门宴》“然不自意能先入关破秦”中的“不自意”;必修2《离骚》“不吾知其亦已兮,苟余情其信芳”中的“不吾知”;必修3《寡人之于国也》“然而不王者,未之有也”中的“未之有”;必修4《张衡传》“自书典所记,未之有也”中的“未之有”;必修5《逍遥游》“背负青天,而莫之夭阏者,而后乃今将图南”中的“莫之夭阏”等。

4.练习。不是重新做曾经做过的练习,而是把曾经做过的练习出现的错误加以整理并记忆,包括课后练习。这时的记忆是理解性、感悟性的记忆。

(二)利用资料,形成记忆

有两种资料可使用:

1.教辅资料。书店里教辅品种很多,师生可择优选取进行学习。建议学生手边最好有两种教辅:大全类,包括每一课的古今对译、注释、课后习题详解、本课文言知识与语法现象归纳等,这是对“回归课本”中第一层面的进一步深化;专题类,以单纯的文言知识与语法现象回顾教材,这是对“回归课本”中第二层面的进一步延伸。

2.自编资料。根据自己的实际情况而编写一套简单的资料,有利于学生突破“死记硬背”而活学活用。笔者在实际教学中发现学生有两类自编资料:

其一,汇编疑难内容的资料。在自己规定的时间内回归课本、唤醒记忆时,把依然没有记住、记牢的内容简单地记在事先准备好的笔记本上,然后第二天复习,把仍然没记住、没记牢的内容继续识记。这种自编的资料,既能够滚动记忆,又能保证因为都是新的内容或学生不会的内容而不枯燥,尤其是能让学生感受到自己前进的步伐,从而兴趣大增。当然,整个过程重在坚持和有条不紊地进行。

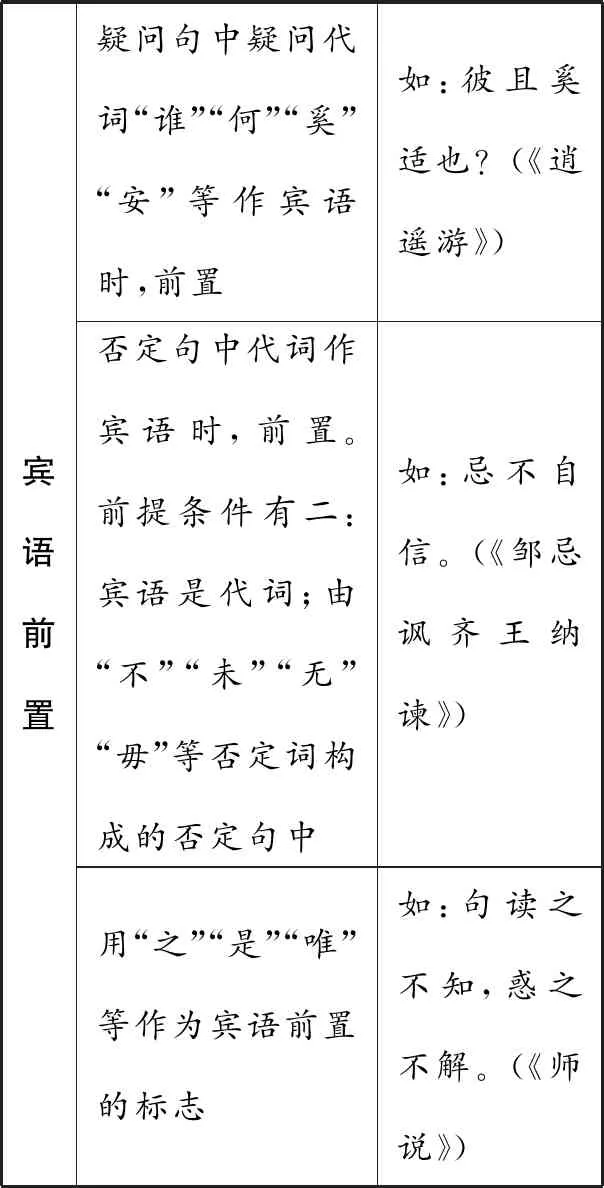

其二,自己梳理的重要考点。如笔者所教高三某班学生在借鉴了前文“宾语前置”的笔记之后自行梳理的“宾语前置”资料:

(1)常见的三种情况(见下表,于此仅选取一个例子为代表):

宾语前置疑问句中疑问代词“谁”“何”“奚”“安”等作宾语时,前置如:彼且奚适也?(《逍遥游》)否定句中代词作宾语时,前置。前提条件有二:宾语是代词;由“不”“未”“无”“毋”等否定词构成的否定句中如:忌不自信。(《邹忌讽齐王纳谏》)用“之”“是”“唯”等作为宾语前置的标志如:句读之不知,惑之不解。(《师说》)

(2)特殊的四种情况:

①介词(“于、以、为、与、从、自、向”等)的宾语前置。如《陈情表》中“母、孙二人,更相为命,是以区区不能废远”中的“是”。

②方位词作宾语,有时前置。如《鸿门宴》中“项王、项伯东向坐”中的“东”。

③“相”有“动作行为偏指一方”之意时,可译为“我、你、他(她)”。此时“相”作宾语放在谓语动词之前。如《孔雀东南飞》中“吾已失恩义,会不相从许”。

④“见”有“动作行为偏指一方”之意时,常翻译为“我”,这时“见”是作宾语放在谓语动词之前。如《陈情表》中“生孩六月,慈父见背”。

(三)练习真题,沉淀记忆

复习备考期间,学生一般会被教师要求做近几年的高考试题,如果仅仅是做,效果不会明显,尤其是文言文阅读试题。正确的做法是,学生做完试题后,进行认真总结,总结知识、总结做题思路、总结语感,使之沉淀为一种“记忆”、一种“习惯”、一种“素养”。笔者以对2019年全国卷Ⅰ文言文的解读为例进行阐释(文本略):

1.如何结合文言知识及相关信息理解文本大意

(1)句式:①判断句式,如“贾生名谊,洛阳人也”。②介宾结构作后置状语,如“闻于郡中”。③省略句,如“颇通诸子百家之书”。④连动句,如“于是天子议以为贾生任公卿之位”。

(2)词汇:草具其事仪法、遑、釐。

(3)官职:①官职名。廷尉、博士、太中大夫、公卿、太傅、列侯;②官职任免。征、超迁、拜、封。

(4)古今异义:召以为博士、是时、一岁中、就国、发之、冯敬之属、自伤为傅无状。

(5)文化常识:诸子百家、诏令、礼乐、就国、疏、赋。

(6)帝王谥号:孝文帝。

(7)通假字:孝文帝说之。

(8)地名:邑、湘水、宣室。

由以上知识点至少可以联想到以下两点:

其一,李商隐《贾生》:“宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。”

这首古典诗歌中,贾谊的人物形象、作者李商隐的情感诉求等都是考生需要思考的内容。

其二,《散文》2018年05期夏磊《西洲何处》中的片段文字:

屈原投江以后的一百多年,贾谊也受贬来到了长沙的这个渡口,他在水边写了篇赋,投到了江水中,这篇赋里贾谊用了许多比喻来称颂屈原,然而他取了一条折中的路子,既没有像渔父那样劝屈原顺应求全,也没有同意屈原的刚正不阿,他只是一味感叹:“呜呼哀哉,逢时不祥。”总之就是说,办法总归还是有的,“何必怀此都也”……

任何对屈原的评论都显得多余,他不是儒家也不是道家,他不属于通常的诸子百家,他只是诗人,所以他的心思也是诗……诗人眼前的路没有阡陌没有迂回……屈原追随先贤彭咸而去,更像一种皈依或者把自己当成了一次最隆重的祭祀,他没有渡到什么地方,却走到了天下人的心里,我想,作为中国第一位真正意义上的诗人,他用最恰当的方式把中国诗人的精神一下子标注到了最高境界。

(有删改)

散文中贾谊的观点与屈原的思想一致吗?作者又是如何评价贾谊和屈原的?你的观点呢?文章的行文思路是什么?等等,都是考生提升阅读能力、形成思考习惯而需要依托的方式之一。

2.从句式结构及词类落实翻译

文言文有着独特的语言组合方式,笔者仅举两种情况作为示例:

(1)对举结构:①诵诗属书;②改正朔,易服色,法制度,定官名,兴礼乐。第①句是对称,诵诗/属书,这是并列关系,同时“诵诗”和“属书”都是动宾结构;第②句不仅对称而且列举:“改正朔”等五个短语都是动宾结构,且构成并列关系,同时列举了五件事情(贾谊的建议),由此不难理解“法制度”“兴礼乐”中“法”由名词变成动词、“兴”由形容词变成动词。其实在2017年全国卷Ⅰ对该知识点的体现就尤为充分:精神端审;见而异之;遗财禄秩;才辞辩富。这四个语句中,前三个是对称结构,并且有细微差别。即“精神”对称于“端审”(名词对称于名词);“见”对称于“异”(动词对称于动词);“才辞”对称于“辩富”(主谓短语对称于主谓短语)。“遗财禄秩”是列举结构,即“遗”的是“财”“禄”“秩”而被一一列举出来。正是依靠“对举结构”的思维才发现“见而异之”中的“异”是形容词活用为动词,且是“意动”,可翻译为“认为……不同寻常”,也才发现2014年全国卷Ⅰ翻译题“亲贤下士”中“下”是方位名词活用为动词,2016年全国卷Ⅰ翻译题“持禄固宠”中“固”是形容词活用为动词。同理,2017年全国卷Ⅰ的“混特所敬贵”中“贵”是形容词活用为动词,译为“珍视”“看重”等。

(2)词类活用:故令贾生傅之。其中“傅”是名词,可后面有宾语“之”,“傅”只能作为动词,因为名词不能带宾语。用2017年全国卷Ⅰ中“所继叔父混名知人”来解释该知识点或许更好,“所继叔父混名知人”是一个完整的句子,“所继叔父”的名字是“混”而不是“混名”(从“混风格高峻”可以看出),故“所继叔父混”充当句子主语,而“知人”是一个动宾短语,变成了一个名词,据此“名”只能是谓语,由名词“名声”变成动词,译为“有……名声”。为了“信”“达”“雅”,才翻译成“所继叔父谢混有知人之名”。

补充说明,前面形成的记忆也是一种解题思维,如通过“宾语前置常见的三种情况”可以分析出2015年全国卷Ⅰ翻译试题“不吾索”是“否定句中代词作宾语时,前置”。

通过以上解题思路很容易解答2019年全国卷Ⅰ的翻译题13(1):

【题目】乃短贾生曰:“洛阳之人,年少初学,专欲擅权,纷乱诸事。”

【译文】于是说贾谊坏话道:“洛阳之人,年轻学浅,一味想独揽权力,使事情变得复杂混乱。”

【解析】短,形容词作动词;纷乱,形容词作动词,且是使动用法。无疑,都可从教材和历年试题中找到“蛛丝马迹”。

3.语感,强化素养

语感是人们因长期使用规范的语言或经过短期强化训练而形成的对语言(口头和书面)直接、迅速、灵敏的领会和感悟能力。这种能力来源于语言经验,而语言经验是通过大量的语言实践活动积累形成的,不仅要积累语料,而且还需要掌握语言规律。由此,培养语感的最佳方法就是阅读。《课程标准》明确指出,“重视诵读在培养学生语感、增进文本理解中的作用,引导学生积累古代作品的阅读经验”。唯有浸润其中,才能强化素养。