骨水泥分布模式对I、II期Kümmell病经皮椎体后凸成形术疗效的影响

王勇 汤国庆 吴敏杰 承彬 汪青 张征石 钱红兵 陈勇 陈吉

南京中医药大学附属昆山医院脊柱骨科,江苏 昆山 215300

Kümmell病最早由德国医生Hermann Kümmell于1895年首次报道[1],该病多见于老年骨质疏松患者,被认作是骨质疏松性椎体压缩骨折(osteoporotic vertebral compression fracture,OVCF)的少见并发症[2],通常发生在轻微外伤一段时间以后出现,患者主诉为胸腰背部疼痛及疼痛部位不同程度的后凸畸形。对于I、II期Kümmell病[3]患者,由于无神经功能损害,采用经皮椎体后凸成形术(percutaneous kyphoplasty,PKP)治疗均能取得良好的疗效[4]。目前已知骨水泥分布是影响椎体成形术后疗效的主要因素之一[5],但鲜有对骨水泥分布形态对PKP治疗Kümmell病疗效影响的文献报道。本文旨在探讨不同骨水泥分布模式对该种治疗方式的疗效,指导医生合理利用骨水泥进行手术,为临床提供一定的参考作用。

1 材料和方法

1.1 纳入标准与排除标准

纳入标准:①轻微外伤史,慢性胸腰背部疼痛;②X线片上可见椎体明显压缩,椎体内有透亮区,呈“裂隙征”改变;CT检查可见椎体内真空样改变。压缩椎体在MRI T1加权像上呈低信号,T2加权像及脂肪抑制序列像呈界限清晰高信号区域;③骨折具有完整的椎体后壁,不伴有椎管和神经受压症状;④随访至少1年以上,在随访期间完整参与疗效评估及影像学检查。

排除标准:①椎体后壁塌陷缺损伴有硬膜囊及神经组织受压症状;②未参与完整的随访;③临床或影像学诊断有感染或椎体恶性肿瘤;④伴有任何严重内科疾病。

1.2 一般资料

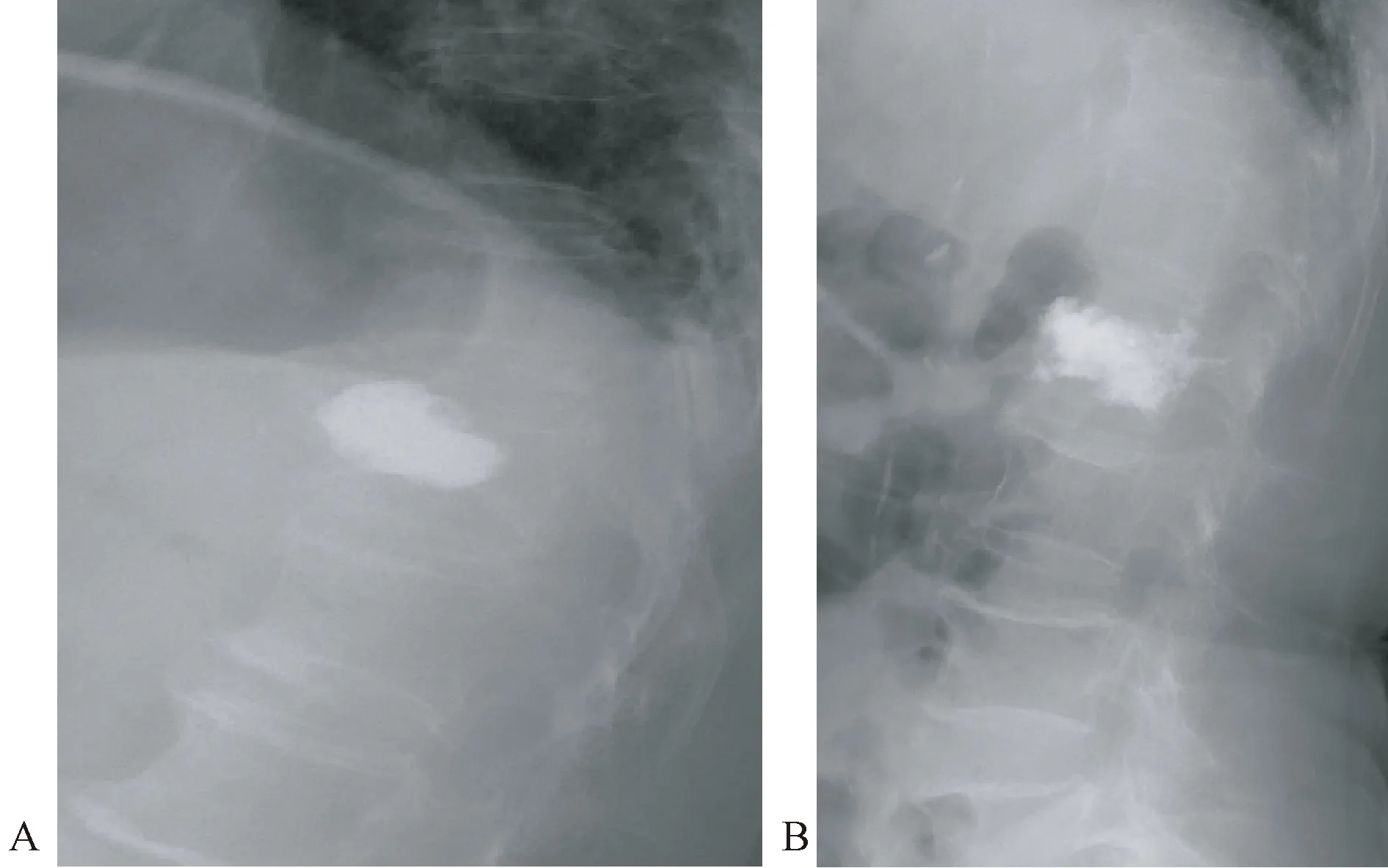

依据纳入标准及排除标准,选取我院脊柱骨科2012年1月至2017年10月接受了PKP手术的I、II期Kümmell病患者,根据骨水泥分布形态分为团块状组(A组)、团块状+嵌插样组(B组)(见图1),记录各组患者年龄、性别、疾病分期、腰椎骨密度T值、骨折部位、同时骨折节段数、受伤时间、既往骨折史、术前VAS、术前ODI、糖尿病史等资料。

图1 骨水泥分布形态A 团块状分布;B 团块状+嵌插样分布Fig.1 The cement of group A was distributed in lump (Fig. 1 A) and the cement of group B was distributed in lump + insertion (Fig. 1B)

1.3 手术方法

所有患者采取俯卧位,1%利多卡因局部麻醉下进行手术,采用C臂机术中进行监测,定位器定位,体表标记病椎两侧椎弓根位置,常规消毒、铺巾,穿刺点选择两侧椎弓根外上缘(2点及10点钟位置),经双侧椎弓根途径,穿刺针从穿刺点插入,以略向下倾斜的角度钻入超过椎体后壁约2~3 mm,当椎尖到达椎体后壁时,正位下椎尖应不超过椎弓根影内侧缘。抽出穿刺针针芯,经针管置入导针,退出穿刺针管,扩张套管经导针置入椎弓根,深度应略超过椎体后壁,退出导针,扩钻通过工作通道钻入椎体,钻头前端钻至距离椎体前壁约2~3 mm,取出钻头,导针探查椎体前壁是否破损,置入球囊扩张器至椎体中部,缓慢扩张球囊,透视观察球囊形态及椎体高度恢复情况,当球囊扩张满意后,停留片刻取出,调制骨水泥,待骨水泥呈现拉丝后注入椎体,注射过程应严密监视骨水泥状态,弥散满意后停止,如发现骨水泥接触椎体壁或可能存在渗漏时应立即停止注射,待骨水泥硬化后取出工作通道,无菌辅料覆盖。手术当晚常规卧床,次日在腰围辅助下负重行走。术后常规给予抗骨质疏松治疗,予以钙尔奇D 600 1# bid po、阿法骨化醇0.5μg qd po及福善美70 mg qw po抗骨质疏松治疗。

1.4 观察指标

比较两组骨水泥注入量及骨水泥渗漏率,X线下存在任何椎体外骨水泥高强度信号即诊断为骨水泥渗漏。术后次日、3月、6月和1年随访时采用疼痛视觉模拟量表(visual analog scores,VAS)、Oswsstry功能障碍指数(Oswestry disability index,ODI)、再骨折病例数评估手术疗效,并拍摄X线进行影像学检查。

1.5 统计学处理

2 结果

2.1 术前情况比较

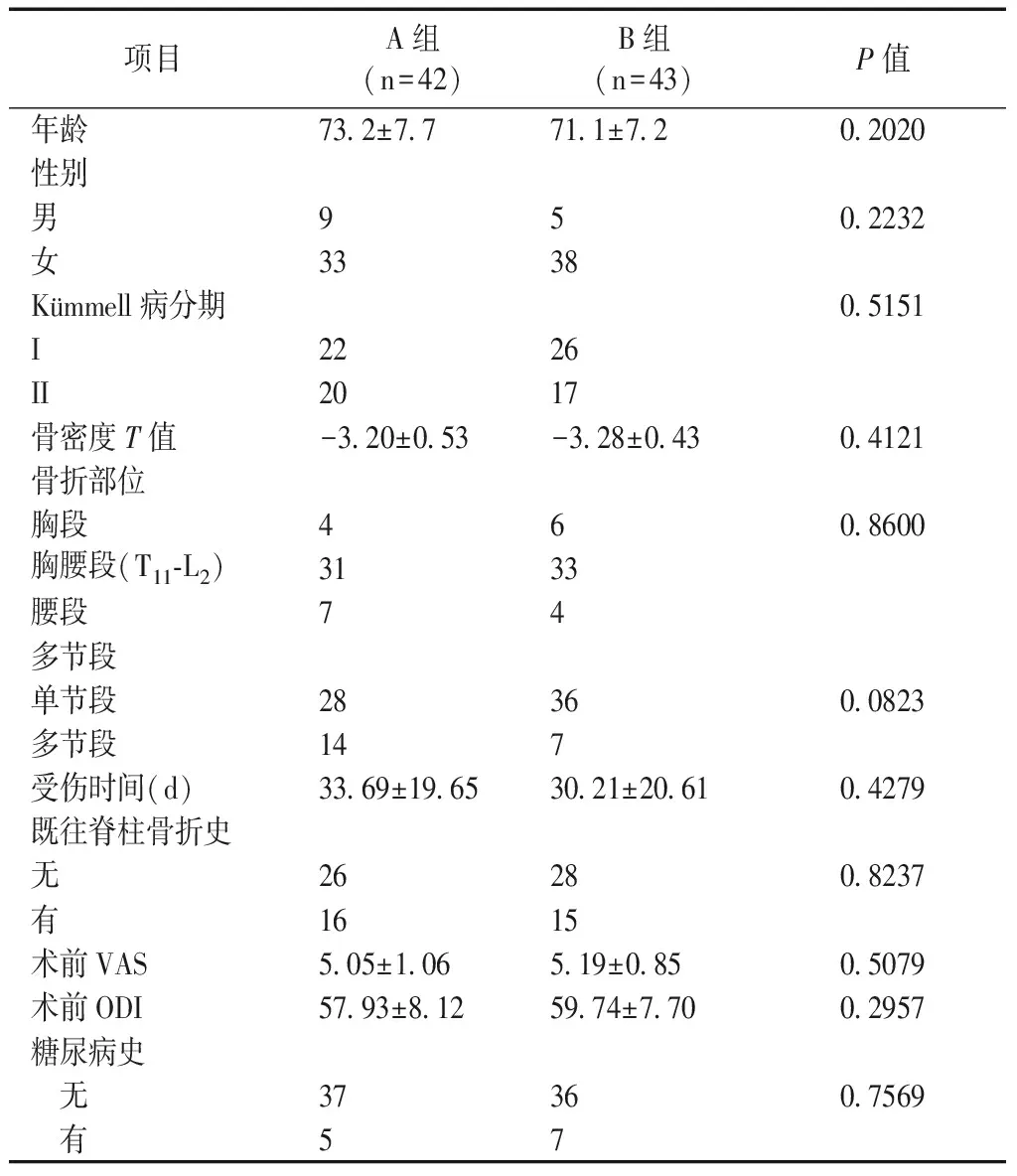

研究共纳入85例患者,A组42例,其中男性9例,女性33例,平均年龄(73.2±7.7)岁;B组43例,其中男性5例,女性38例,平均年龄(71.1±7.2)岁。两组患者均无脊髓神经损伤、感染等严重并发症出现,随访时间至少1年。

两组患者一般资料比较,年龄、性别、疾病分期、骨密度、骨折部位、同时骨折节段数、受伤时间、既往骨折史、术前VAS、术前ODI、糖尿病史比较差异无统计学意义(P>0.05)(见表1),具有可比性。

表1A组和B组术前一般资料比较

Table1Comparison of preoperative general data between group A and group B

项目A组(n=42)B组(n=43)P值年龄73.2±7.771.1±7.20.2020性别男950.2232女3338Kümmell病分期0.5151I2226II2017骨密度T值-3.20±0.53-3.28±0.430.4121骨折部位胸段460.8600胸腰段(T11-L2)3133腰段74多节段单节段28360.0823多节段147受伤时间(d)33.69±19.6530.21±20.610.4279既往脊柱骨折史无26280.8237有1615术前VAS5.05±1.065.19±0.850.5079术前ODI57.93±8.1259.74±7.700.2957糖尿病史 无37360.7569 有57

2.2 术后及随访情况比较

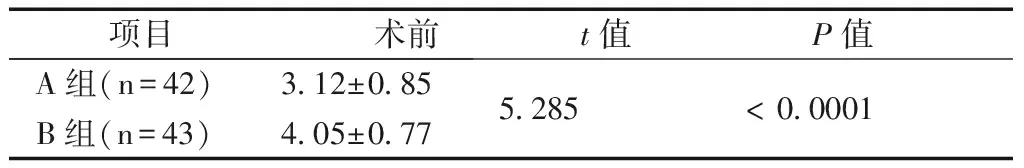

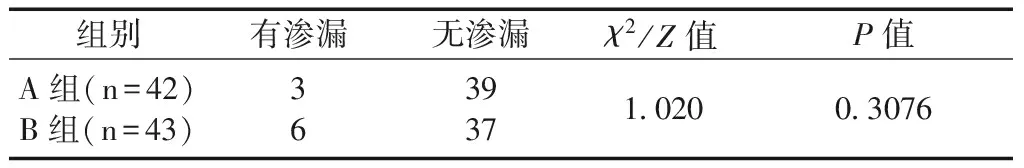

两组患者术后VAS及ODI评分均较术前明显改善(P<0.05)(见表2、3),说明不同骨水泥分布模式对术后症状缓解均有明显效果。B组骨水泥注入量平均4.05 mL,显著多于A组的3.12 mL(P<0.05)(见表4),A组骨水泥渗漏(3/42)虽然少于B组(6/43),但两组之间差异无统计学意义(P>0.05)(见表5)。

表2A组和B组各组手术前后VAS比较

Table2Comparison of VAS between group A and group B before and after operation

组别术前术后t值P值A组(n=42)5.05±1.062.38±0.7613.24<0.0001B组(n=43)5.19±0.852.21±0.6817.13<0.0001

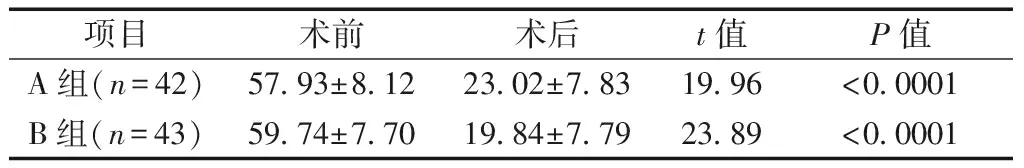

表3A组和B组各组手术前后ODI比较

Table3Comparison of ODI between group A and B before and after operation

项目术前术后t值P值A组(n=42)57.93±8.1223.02±7.8319.96<0.0001B组(n=43)59.74±7.7019.84±7.7923.89<0.0001

表4A组和B组两组术中病椎骨水泥注入量比较

Table4Comparison of bone cement injection volume between group A and group B

项目术前t值P值A组(n=42)3.12±0.85B组(n=43)4.05±0.775.285< 0.0001

表5A组和B组两组术中骨水泥渗漏情况比较

Table5Comparison of cement leakage during operation between group A and group B

组别有渗漏无渗漏χ2/Z值P值A组(n=42)B组(n=43)3639371.0200.3076

随访1年内,A组出现4例(4/42)同一手术椎体再骨折,B组未出现。再骨折患者均采取卧床保守治疗,后症状缓解。

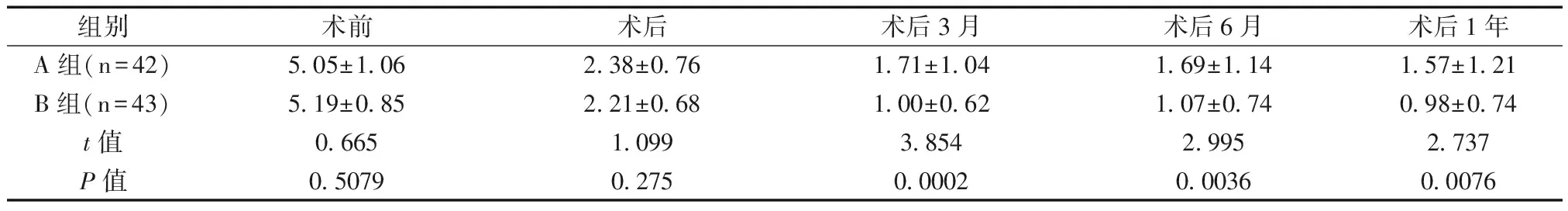

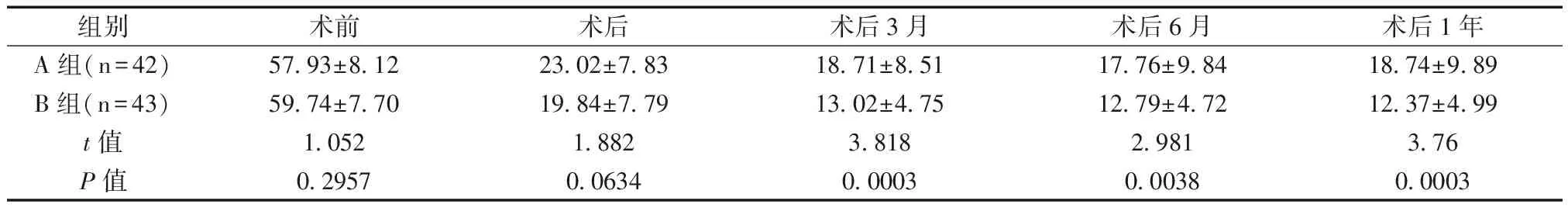

在随访过程中,两组VAS及ODI均有不同程度进一步改善,但B组改善情况显著优于A组(P<0.05)(见表6、7)。

表6 A组和B组两组VAS比较(术前、术后、3月、6月、1年)Table 6 Comparison of VAS between group A and group B (preoperative, postoperative, 3 months, 6 months, and 1 year)

表7 A组和B组两组ODI比较(术前、术后、3月、6月、1年)Table 7 comparison of ODI between group A and group B (preoperative, postoperative, 3 months, 6 months, and 1 year)

2.3 典型病例

图2 典型病例Fig.2 The representative cases注:A 男性患者,75岁,轻微外伤胸腰段疼痛2月,摄片提示T12椎体压缩明显;B CT可见椎体内真空征象;C MRI T2加权像及脂肪抑制序列像呈界限清晰高信号区域,属于II期Kümmell病,经PKP治疗后症状明显缓解;D、E 术后复查X线;F、G 术后复查CT,提示骨水泥呈团块状分布(A组);H、I 3月后复查CT见椎体高度较手术时有进一步压缩,骨水泥团块从连接处断裂,且有所移位,但患者胸腰段疼痛未明显加重;J 2年后患者再次胸背痛来院,X线见T12椎体形态未再有进一步变化;K复查MRI提示T7骨折,再次予以PKP治疗。

3 讨论

3.1 Kümmell病及其发生机制

椎体是骨质疏松性骨折最常见的部位,每年OVCF女性的发病率为10.7%,男性为5.7%[6]。少部分患者脊柱外伤轻微,最初无明显症状,患者往往不加以重视,但活动后逐渐出现进展性、疼痛性及成角的后凸,主要临床表现为疼痛明显加重,以翻身起床、站立、行走活动时为甚,并出现椎体塌陷及进行性的后凸畸形[7]。这类骨质疏松性椎体骨折称之为Kümmell病。也被称之为迟发性创伤后椎体骨坏死、椎体内假关节形成、迟发性椎体塌陷及压缩性骨折不愈合等[8-10]。

Kümmell病临床并不少见,感染、服用类固醇类药物、放疗、脉管炎、胰腺炎、肝硬化、动脉硬化、酗酒、高龄与骨质疏松等被认为是这种疾病的高危因素[11],但目前对该病的发生机制尚未形成统一结论。其可能的机制包括椎体缺血坏死、骨折后椎体内假关节形成及骨质疏松性骨折不愈合等,椎体缺血坏死理论是其中影响最为广泛的一种[12],该理论认为,脊柱发生外伤后,其骨性结构和韧带结构受到多次细微创伤,导致松质骨骨小梁微骨折及小血肿形成,微细血管损伤,骨营养物质供给困难,出现骨吸收,进而继发骨坏死,最终导致迟发性的椎体塌陷[13]。由于初始损伤十分轻微,伤后3周内Kümmell 病患者的X线及CT检查通常无明显的阳性表现[14]。超过三周后X线及CT片上往往可见到椎体塌陷及椎体裂隙征(intravertebral cleft,IVC)。IVC往往被认为是Kümmell病中椎体缺血坏死的征象[15]。

解剖学上,胸腰段脊柱是僵硬的胸椎与活动度较高的腰椎相连接的区域,该节段活动度大,应力较为集中,过早、反复的应力刺激使骨折端愈合困难,会导致骨折不愈合或假关节形成[16],是Kümmell病最常累及的区域[17]。本研究患者中,胸腰段病例共64例,占总病例数的75.29%,其中最多的T12椎体病变30例,占总病例数的35.29%,与脊柱解剖学特点相符。

3.2 Kümmell病的治疗

大部分Kümmell病无法自然愈合,传统保守治疗如卧床、佩戴支具等常常无效,从而发展为慢性背痛或致残[18]。Li等[3]根据椎体塌陷程度及椎体后壁的完整性将Kümmell病分为3期:Ⅰ期为椎体压缩小于20%,可不伴有邻近椎间盘明显退变;Ⅱ期为椎体压缩超过20%,常伴有邻近椎间盘退变,骨折椎体存在异常活动;Ⅲ期为椎体后壁塌陷缺损伴有硬膜囊及神经组织受压,伴有神经损伤或激惹表现。对于I、II期Kümmell病,PKP具有创伤小、操作简单的优点,它可以很大程度地减轻疼痛感,提高椎体高度,并改善患者生活质量[19]。椎体裂隙内填充满骨水泥可以有效缓解疼痛,稳定椎体内部的微小移动,并预防骨折椎体的进行性塌陷[20]。对于III期病变,单纯椎体强化对后凸畸形的纠正有限,存在神经压迫者无法进行神经减压,且存在较高的骨水泥渗漏率[21],而骨水泥本身有一定的毒性,凝固过程中产生的热量可引起周围组织热损伤,一旦进入椎管更有损伤神经的可能[22],因此,切开复位植骨融合内固定术或许是比较合适的选择[23]。

3.3 骨水泥分布对PKP治疗Kümmell病疗效的影响

在标准的椎体模型内注入骨水泥时,骨水泥呈弥漫型类球形分布,由中心向四周弥散[24]。但在临床实际操作时,骨水泥在椎体内形态往往难以控制。骨水泥分布模式与手术椎体骨质疏松程度、压缩程度、真空裂隙征的位置和内部形态、裂隙征边缘的骨质硬化情况有着密切的关系。术者PKP熟练程度、穿刺针的进针位置及角度、骨水泥注射时黏稠度性状、注射压力大小、注射间隔时间不同也是骨水泥弥散形态差异的原因[25]。

骨水泥分布模式与椎体成形术临床疗效存在明显的关联性。Tanigawa等[26]将PKP术后骨水泥在手术椎体内的分布形态分为团块状分布组和海绵状分布组,随访发现骨水泥在骨折椎体内的弥散情况与PKP术后疼痛的缓解有一定的相关性,骨水泥注入椎体后弥散于骨小梁之间起到了力学增强作用而产生止痛效果。

而在Kümmell病椎体内,裂隙周围常包裹着增生的膜性组织,且膜性组织下方为光滑的纤维软骨组织[27]。骨水泥注射时,压力较小的裂隙将作为一个“蓄水池”,骨水泥在大部分情形下将以局限实体团块形式填充[28]。裂隙填满后或由于局部裂缝的存在,骨水泥将从裂隙外溢,使得部分椎体骨水泥同时存在与周围骨小梁相互嵌插的样式。因此,团块状与团块状+嵌插样是我们研究中骨水泥在病椎体中常见的分布形态,这与Lane等[29]的研究发现一致。本研究中,我们将骨水泥团块状分布设为A组,团块状+嵌插样分布设为B组。B组患者骨水泥注入量高于A组患者,两组患者在手术结束后VAS评分及ODI均能显著改善,两组之间效果无明显差别,说明病椎椎体内裂隙填满即能有效缓解症状,改善生活治疗,骨水泥形态分布对短期疗效并无影响。两组患者骨水泥渗漏率均较小,小于同期本院行椎体成形术的骨折椎体渗漏率[30],考虑与病椎内裂隙周围软组织阻挡骨水泥外溢有关。

伤椎骨坏死、椎体内部骨水泥团块状充盈是PKP术后伤椎再楔变的危险因素[31]。Kümmell病特殊的病理改变,不利于骨折愈合及骨与骨水泥界面的稳定。团块状骨水泥在椎体内是一种非均匀分布,造成骨水泥在术椎内部受力不均,周围出现应力遮挡,局部骨组织变得更加脆弱,骨水泥与上下终板间的松质骨在长期应力作用下很容易再发骨折或微骨折,造成椎体的逐步塌陷[32]。随着时间推移,两组患者VAS评分及ODI均能进一步获得改善,但B组患者效果优于A组,1年之内A组患者中出现4例再骨折病例,B组未出现再骨折病例,再骨折患者影像学可见椎体内骨水泥块出现松动,足以证实这些骨水泥块在椎体内未能形成有效稳定,随着时间的推移及活动的增加,最初的稳定逐渐丧失,导致症状反复或再次骨折。因此骨水泥在病椎内呈团块状+嵌插样分布能够获得更好的稳定性。

综上所述,本研究证实PKP是治疗I、II期Kümmell病的有效方法,同时表明骨水泥分布模式是影响PKP术后疗效的重要因素,团块状+嵌插样骨水泥分布模式效果好于团块状分布。但本研究仍有不足之处,由于属于回顾性研究,未能充分论证椎体内裂隙大小、裂隙内容物等因素对手术效果的影响,因此需要多中心、大样本量前瞻性研究进一步分析验证,如何有效实现骨水泥在病椎内呈团块状+嵌插样骨水泥分布也有待于深入探讨。

——时政文本视域下的翻译能力调查