东海和黄海南部葛氏长臂虾资源状况及养殖潜力概述

汤晓建,宋大德,2,吴 磊, 熊 瑛,2, 徐锦忠

(1.江苏省海洋水产研究所,江苏南通 226007;2.上海海洋大学,上海 201306)

葛氏长臂虾(Palaemon gravieri),属十足目,长臂虾科,长臂虾属,俗称红芒子虾、红丝头虾等,为暖温性地方特有种,主要分布于东海北部和黄海南部的吕四、长江口及浙北渔场。该虾为长臂虾属中经济价值最大、渔获量最高的一种虾类,除鲜售之外,也可制成虾米,著名的“黄龙虾米”就是由葛氏长臂虾制成。作为一种生命周期短、经济价值较高的优质水产资源,葛氏长臂虾成为东、黄海的重要捕捞对象。20世纪80年代初以前,主要为沿岸定置张网和小型拖虾船所捕获,以捕捞春、夏季生殖群体为主。自20世纪80年代起,东海区开始发展桁杆拖虾作业,随着拖虾渔船马力增大,拖虾渔场范围向东扩展,分布在60~100 m海域的越冬群体和索饵群体也被充分利用,葛氏长臂虾成为东海和黄海南部拖虾作业重要的捕捞品种之一。

人类捕捞活动和海洋环境污染导致了众多可利用的渔业种类资源衰竭,如个体规格渐小、渔获率不断下降、性成熟提前等[1]。自20世纪80年代以来,由于捕捞强度剧增,致使东海传统的主要经济鱼类资源骤减,捕食虾、蟹的鱼类资源减少使得虾蟹类自然死亡率降低和生存空间变大[2],虾蟹类数量迅速增长,资源量显著增加,同时也间接造成了海洋生物群落和海洋生态系统结构的改变[3-4]。出于渔获产量和利润的需求,人们针对虾类的资源捕捞力度也在逐年增大,拖虾作业捕捞力量直线上升。有关虾类的资源状况及其可持续利用问题,引起了我国渔业管理部门的高度关注。

自20世纪80年代起,针对东海区虾蟹类的调查和研究开始实施,如:1986—1989年“东海区和浙江省大陆架渔业资源调查”项目、1998—1999年海洋勘测专项中“东海区虾蟹类资源调查与研究”、2008—2009年“东海区主要渔场重要渔业资源调查”专项,以及农业部渔业资源监测专项“东海区海洋渔业资源调查与监测研究”等。关于葛氏长臂虾资源量的评估报道尚不多见,主要集中于局部近岸海域群落分布、数量的分析[5-8],以及东海北部、黄海南部的资源量及生物学特征的零星报道[9-13]。本文以历史上虾蟹类大规模调查数据为背景材料,剖析东海和黄海南部葛氏长臂虾资源量和生物学演变趋势,并基于现有资源量状况和生物学表征展望葛氏长臂虾的养殖潜力及优势,旨在为东、黄海葛氏长臂虾自然资源的可持续利用及养殖前景提供科学的参考依据。

1 葛氏长臂虾资源量特征

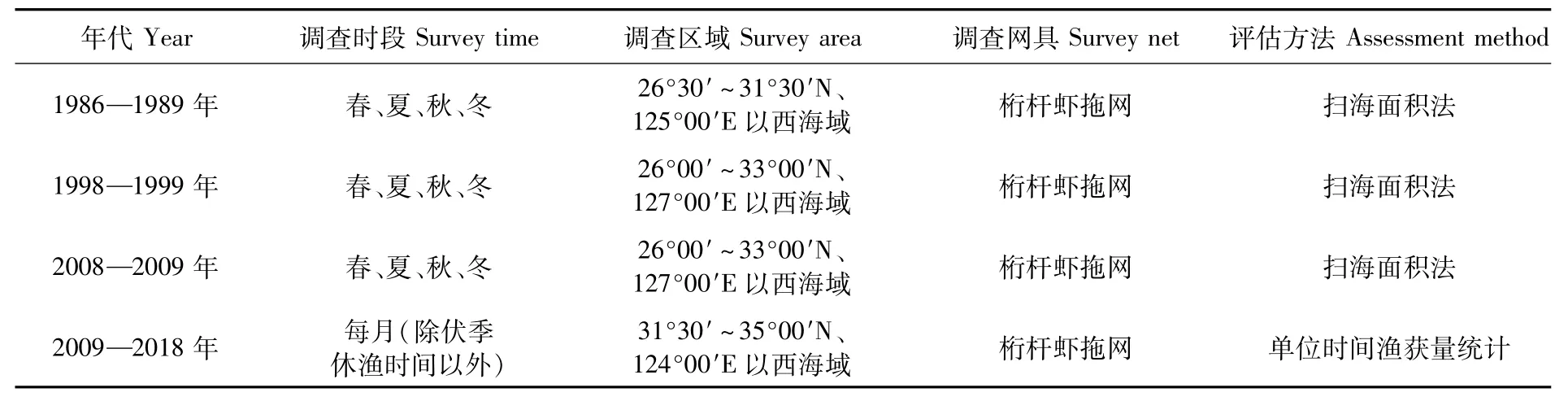

鉴于渔业资源评估对调查方法中各要素的要求,首先将不同历史时段虾蟹类的调查时间、调查范围、调查网具及评估方法列于表1。1)1986—1989年“东海区和浙江省大陆架渔业资源调查”项目,调查时间为春、夏、秋、冬四季调查,调查范围为 26°30′~31°30′N、125°00′E以西海域,调查网具为桁杆虾拖网;2)1998—1999年海洋勘测专项中“东海区虾蟹类资源调查与研究”课题,调查时间为1998年5、8、11月和1999年2月四季调查,调查范围为 26°00′~33°00′N、127°00′E以西海域,调查网具为桁杆虾拖网;3)2008—2009年“东海区主要渔场重要渔业资源调查”课题,调查时间为2008年5、8、11月和2009年2月四季调查,调查范围为26°00′~33°00′N、127°00′E以西海域,调查网具为桁杆虾拖网;4)2009—2018年农业部渔业资源监测专项“东海区海洋渔业资源调查与监测研究专项”,调查时间为每月(除伏季休渔时间以外),调查范围为31°30′~35°00′N、124°00′E以西海域,调查网具为桁杆虾拖网。

其 中,1986—1989年、1998—1999年 和2008—2009年调查海域范围基本吻合,2009—2018年调查范围集中在黄海南部。因调查方法和评估方法的差异,对东海和黄海南部葛氏长臂虾的资源演变情况分析以2009年为界,分两个阶段来进行评述。

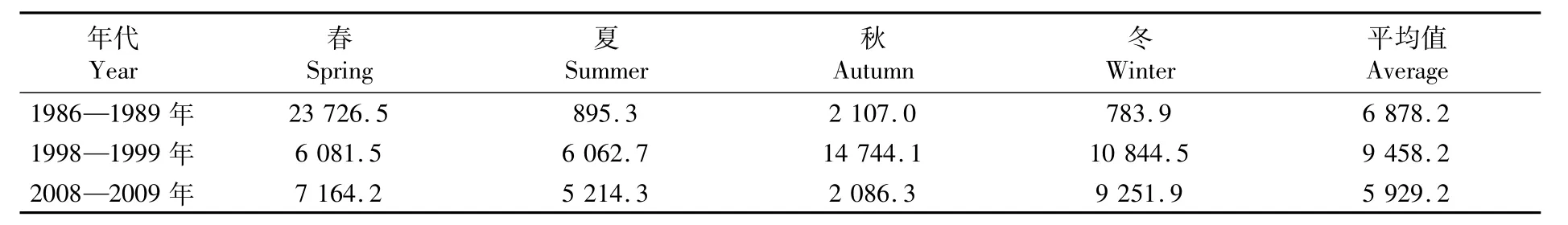

1986—1989年,调查海域4个季度的平均资源量为6 878.2 t;春季显著高于其他季节;秋季资源量位居第二,为2 107.0 t;夏季和冬季最低,二者资源量较为接近(表2)。1998—1999年,调查海域4个季度的平均资源量为9 458.2 t;秋季最高,达 14 744.1 t;其次是冬季为 10 844.5 t;春季和夏季较低,分别为6 081.5 t和 6 062.7 t(表2)。比较两次的调查结果可以看出,90年代葛氏长臂虾平均资源量高于80年代平均资源量;而且高峰季节不一致,90年代高峰期出现在秋季,80年代则是春季。分析其原因,90年代的调查范围较80年代有所扩大,纬度上扩大了两个纬度,经度上向东扩大了两个经度,而在这扩大的海域,秋、冬季正是葛氏长臂虾的密集分布区[14],所以90年代秋、冬两季葛氏长臂虾资源量明显增加,高峰期也出现在秋季,平均资源量也有所增加。另外,自90年代初以来,随着拖虾渔船数量增加,功率增强,拖虾作业向外海扩展,捕捞强度增大,加大了对葛氏长臂虾的利用,葛氏长臂虾剩余群体减少,导致次年春季进入近海产卵的生殖群体数量减少,渔获高峰期也随之发生变化。

表1 东海和黄海南部葛氏长臂虾调查和评估方法Tab.1 Survey and assessment methods on Palaemon gravieri in the East China Sea and the southern Yellow Sea

表2 1986—2009年葛氏长臂虾资源量年际变化Tab.2 Interannual variations of resource abundance of Palaemon gravieri during 1986—2009 (t)

比较2008—2009年和1998—1999年调查结果(表2)可以看出,2008年的平均资源量低于20世纪90年代平均资源量。究其原因,在1998—2008年10年的高强度捕捞压力下,东、黄海渔业资源结构发生显著变化[15],主要经济鱼类资源出现衰退,少数鱼类已然枯竭[16-17],而经济价值较高、生命周期短的葛氏长臂虾成为东、黄海重要的捕捞对象;然而,自上世纪80年代起历经近20年的高强度利用,东海大陆架的虾类资源也已经开始有所衰退[11]。

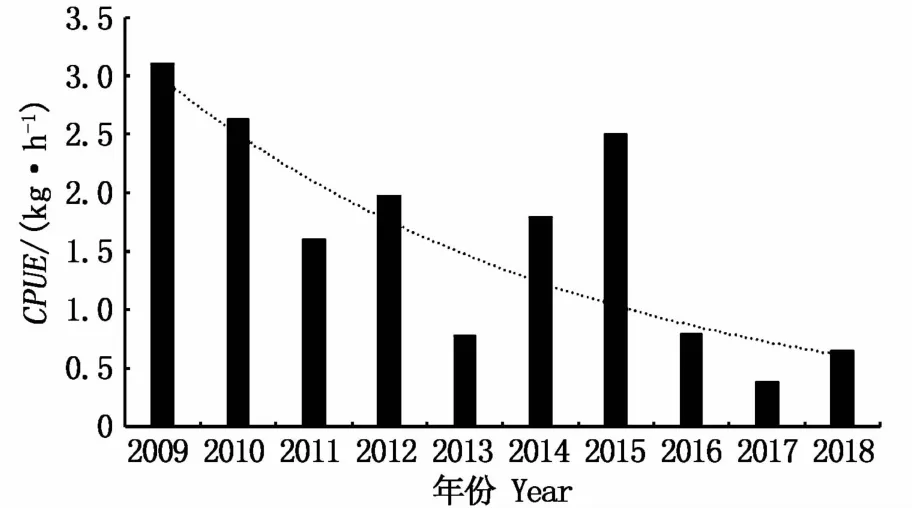

图1表明,2009—2018年葛氏长臂虾CPUE值依次为 3.11、2.64、1.61、1.99、0.79、1.81、2.51、0.81、0.40、0.67 kg·h-1;2009—2013年葛氏长臂虾的资源量基本上逐年下降,2013年跌至低谷;2014—2015年间葛氏长臂虾的资源量出现短暂回升,而随后其资源量又大幅下降;2018年葛氏长臂虾资源密度指数仅约为2009年的1/5;整体上葛氏长臂虾的资源量呈现在波动中显著下降的趋势。

图1 2009—2018年葛氏长臂虾资源密度指数变化Fig.1 Changes of resource density index of Palaemon gravieri during 2009—2018

综合各时期研究结果,近30年来,东海北部、黄海南部葛氏长臂虾种群数量演变趋势分为3个阶段:20世纪80年代到90年代小幅上涨,20世纪90年代到21世纪初大幅下降,2009—2018年在波动中下降。自20世纪80年代到90年代,虾类利用处于上升期;20世纪末至21世纪初,近海拖虾作业发展迅猛、作业范围广、沿岸张网数量剧增,又缺乏科学的管理,对葛氏长臂虾资源量方面有较大的负面影响[18],近10年的高强度资源利用致使东、黄海葛氏长臂虾资源已经开始有所衰退。尽管2009—2018年葛氏长臂虾资源量评估方法不同于扫海面积法,而是以单位捕捞努力量渔获量来表示近10年的葛氏长臂虾资源量变化状况,但仍然可以明显看出最近10年葛氏长臂虾资源量的状况呈现波动式下降趋势。

2 葛氏长臂虾生物学特征

葛氏长臂虾体色淡黄色,具红棕色斑纹。额角强大,长度等于或长于头胸甲,上缘基本平直,无鸡冠状隆起,末端稍向上升起,齿式12-17/5-7。第二腹肢两性构造不同,雄性内肢内缘另生一支细长棒状突起,称雄性腹肢,雌性抱卵[19]。

2.1 体长、体质量特征

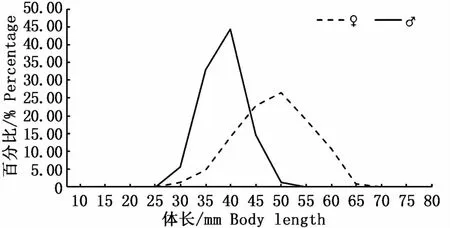

2018年“东海区海洋渔业资源调查与监测研究专项”中葛氏长臂虾的调查数据显示,其四季体长范围为30~69 mm,平均体长为47.5 mm(图2)。

图2 2018年葛氏长臂虾捕捞群体体长组成分布Fig.2 Body length distribution of Palaemon gravieri in 2018

2018年葛氏长臂虾体质量范围0.4~6.8 g,平均体质量2.1 g;其中雌虾体质量范围0.4~6.8 g,平均体质量 2.5 g;雄虾体质量范围 0.4~3.7 g,平均体质量1.2 g;雌虾体质量明显大于雄虾。不同月份的体质量分布与体长分布基本相同,2—7月的雌、雄体质量与8月至翌年1月的雌、雄体质量相差不大。这与1986—1992年调查结果有所不同。

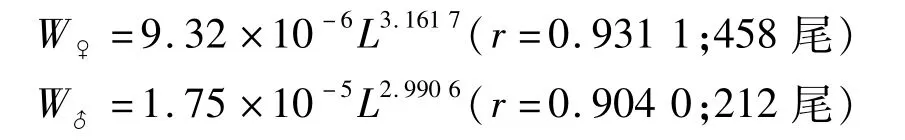

根据2018年葛氏长臂虾样本测定结果,其体长与体质量的关系呈幂函数类型(图3),用W=aLb关系式拟合,得到回归方程为:

2.2 体长、体质量年际变化

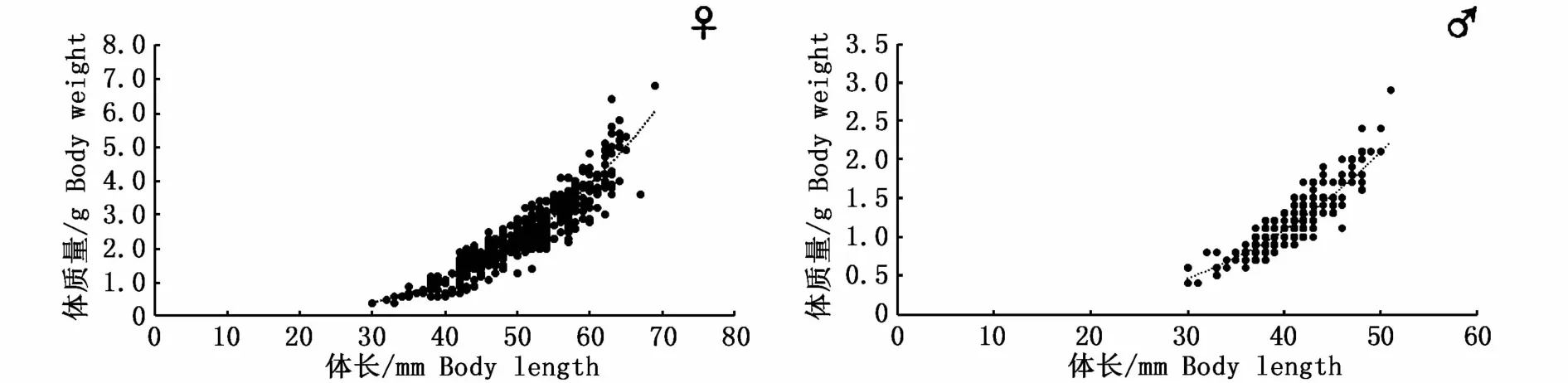

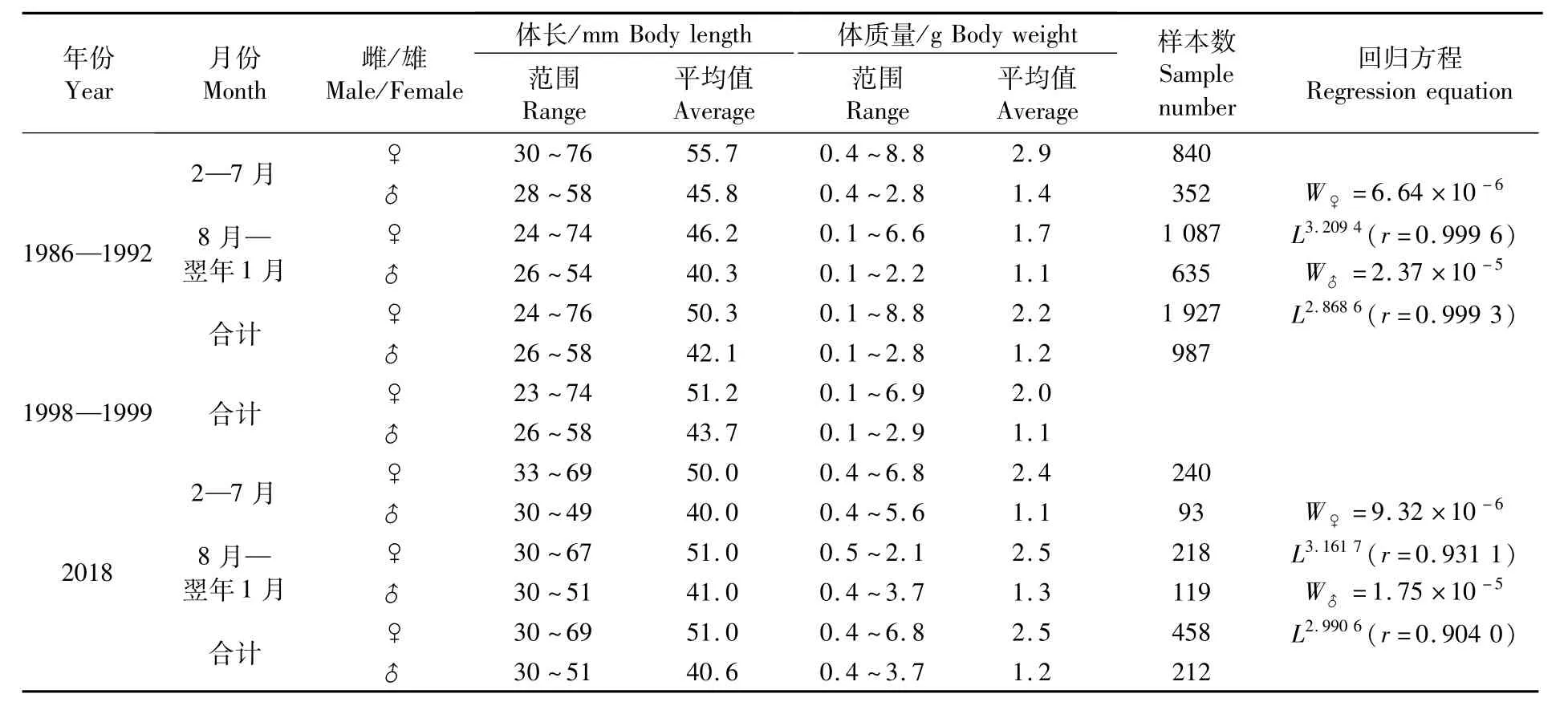

将1986—1992年、1998—1999年和2018年葛氏长臂虾不同月份体长、体质量组成作比较(表3),从表3中数据对比可以看出雌虾体长基本上比雄虾体长长约9 mm,雌虾明显大于雄虾,这与丁天明等[20]所述观点相同。不同季节间体长的差异,不同年份表现不一致:2018年2—7月的雌、雄虾各自体长与8月至翌年1月的雌、雄虾各自体长相差不大,而1986—1992年2—7月的雌、雄虾体长要明显大于8月至翌年1月的雌、雄虾体长。2018年雌虾平均体长为51.0 mm,雄虾平均体长为40.6 mm,其中8月份个体最大;从9月份开始,小个体大量出现,存在大小两个优势群体,9—11月份以小个体为主。

图3 2018年葛氏长臂虾体质量与体长的关系(♀:雌性个体;♂:雄性个体)Fig.3 Relationship between body weight and body length of Palaemon gravieri in 2018(♀:female;♂:male)

表3 葛氏长臂虾体长和体质量组成变化Tab.3 Variation of body length and body weight of Palaemon gravieri

3 葛氏长臂虾养殖潜力

3.1 营养价值

葛氏长臂虾营养丰富,蛋白质含量高出瘦猪肉和河虾约20%,脂肪含量却要低40%左右,维生素A含量要比瘦猪肉和河虾多约40%,且含有大量的维生素E和碘等微量元素[21]。

重要的是,作为生命基础物质的磷脂成分在葛氏长臂虾中含量较高[22]。据杨文鸽等[23]报道,在秋、冬季的葛氏长臂虾中含有8.59‰ ~8.98‰的磷脂,占总脂 33.76% ~35.72%,磷脂组分以脑磷脂(PE)和卵磷脂(PC)为主;与大豆及鸡蛋黄磷脂的脂肪酸组成相比,虾磷脂含更丰富的多不饱和脂肪酸(PUFA),尤其是 DHA和EPA的含量较高。同时,鉴于磷脂对活化细胞和增强机体的再生力和免疫力、降低血清胆固醇和预防心血管疾病等方面的作用[24],对葛氏长臂虾磷脂成分的研究与开发将可能为有效地利用该虾资源寻找新的途径。

3.2 繁殖和生长

梁象秋等[25]从长江入海口处采集葛氏长臂虾样本,针对其幼体发育开展了室内研究,认为在盐度12、水温24℃和饵料充足的情况下,葛氏长臂虾幼体自孵出后,每两天蜕皮一次,经过11次蜕皮,进入仔虾期。据韩国学者养殖试验结果表明[26],在25℃培养环境下,葛氏长臂虾的蜕皮周期最短,生长速率最快。KIM等[27]报道,葛氏长臂虾雌虾每年会产两次卵,繁殖期和温度密切相关。

葛氏长臂虾属一年生甲壳动物。由于其繁殖期较长,全年除了1月份未发现抱卵亲虾,其余月份均有发现,4、5月份抱卵率达到最高,近100%。有春季高峰期和秋季高峰期两个产卵群:春季出生的群体,7—8月生长至35 mm的小虾,8—10月份小虾迅速成长,至11—12月份体长达到45~55 mm,翌年春季体长达到55~70 mm,同时达到性成熟产卵;秋季出生的群体,11—12月份生长至30~45 mm的小虾,翌年春季加速生长,8—10月份体长达到55~70 mm,性腺发育成熟并产卵繁殖[19]。由于葛氏长臂虾基本上全年抱卵,因此其养殖不会受亲虾繁殖期的限制,从而避免由于养殖空档期导致养殖产量降低的情况发生。同时,葛氏长臂虾生长速度较快,在春、夏季繁殖的虾类,其幼虾至当年秋、冬季即可成长为捕捞对象,翌年春、夏季再进行繁殖产卵[9]。

葛氏长臂虾属广温广盐性种,一般分布在水温5~25℃、盐度25~34海域,随着季节变化做东西、南北方向移动。夏季(8月),葛氏长臂虾分布在底层水温13~21℃、盐度25~34海域,其密集中心处在长江冲淡水与外海高盐水交汇区。因此,东海北部和黄海南部沿岸所具有的环境优势,适宜于开展葛氏长臂虾的人工繁育。同属长臂虾科且生长习性与葛氏长臂虾相近的脊尾白虾(Exopalamon carincauda)在任何生长阶段都可通过逐级淡化进入纯淡水中生活和正常生长,且生长速度与其在海水中基本一致[28];广温广盐性种刀额新对虾(Metapenaeus ensis)苗种通过淡水驯化也取得了较高的存活率[29]。这些实践均为将来开展葛氏长臂虾的驯化和养殖提供了技术参考。

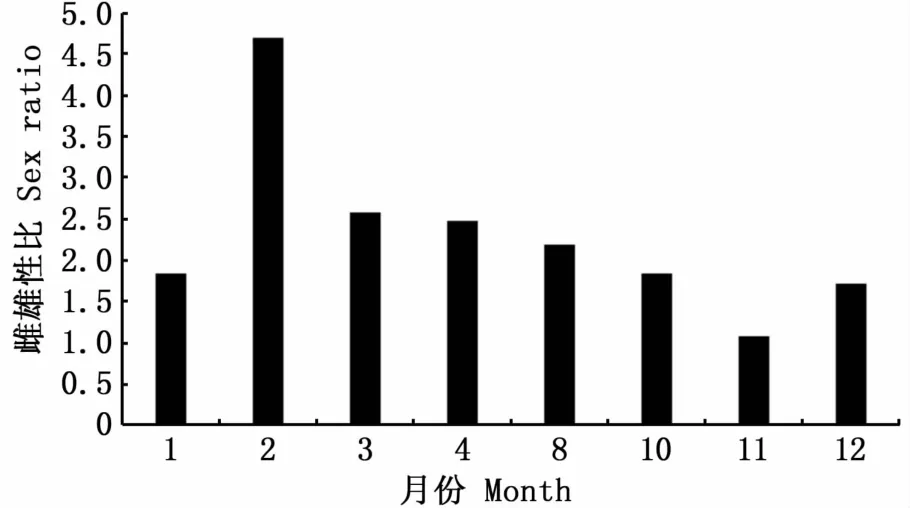

根据2018年670尾葛氏长臂虾样本分析,葛氏长臂虾雌虾数量多于雄虾,雌雄性比为2.16∶1(图4),其原因还需进一步研究。其中 2、3、4、8月份雌雄性比都大于2,雄虾比例较高的月份只出现在 11月份,雌雄性比为 1.083∶1。相较1986—1992年的葛氏长臂虾雌雄性比 1.96∶1,2018年雌雄性比值趋高。繁殖季节雌多雄少的状况与脊尾白虾种群生殖特性类似[30]。CLAUDIA等[31]认为合适的性别比例有助于鳌虾(Procambarus llamasi)的雌雄交配和性腺发育。徐君义等[32]报道乐清湾脊尾白虾非繁殖季节雌雄比例为 1.16∶1,繁殖季节为 2.39∶1,分析认为性比差别与雌、雄虾的性成熟情况和生长速度有关。因此,葛氏长臂虾群体中“雌多雄少”的特性将可能成为其作为虾类养殖品种的潜在优势之一。

图4 2018年葛氏长臂虾雌雄性比月变化Fig.4 Monthly variations of sex ratio of Palaemon gravieri in 2018

3.3 养殖潜力

葛氏长臂虾的养殖潜力可以从以下几个方面考虑:1)葛氏长臂虾中含有丰富的磷脂,其不饱和脂肪酸中的DHA和EPA的含量亦较高;2)葛氏长臂虾适温适盐范围较广,易于驯化和养殖;3)葛氏长臂虾在繁殖高峰期雌性占比高,将可能提高葛氏长臂虾的繁殖成功率;4)葛氏长臂虾基本上全年抱卵,其养殖不会受亲虾繁殖期的限制,可避免出现养殖空档期而导致养殖产量降低的情况发生;5)葛氏长臂虾生长速度较快,一年即可长成为捕捞对象,养殖周期短,生产效益高。

4 展望与建议

4.1 天然苗种采集和繁育

在葛氏长臂虾养殖起步初期,可从天然海区采集葛氏长臂虾产卵亲体,经暂养、繁育等过程,培养成适宜养殖需要的苗种,方法简单、投资少,是一条符合发展廉价苗种的生产途径;同时天然苗种经过自然选择,具有体质健壮、抗逆性强、无污染等优势,有利于葛氏长臂虾增养殖的发展。

通过对葛氏长臂虾资源分布和繁殖等基础资料的掌握,可在葛氏长臂虾主要分布区和繁殖盛期进行天然苗种的采集。在东海北部和黄海南部海域,如江苏海域,选择在3月底至4月上旬、小汛期间利用张网类等捕捞网具采集葛氏长臂虾抱卵亲体;以采集处沉淀后的海水作为养殖环境,将活体置于配以增氧设备、水草等附着物的养殖装置中,运回室内池塘暂养,后期可喂以鱼糜等饲料进行养殖试验。因此,加强葛氏长臂虾天然苗种采集和繁育研究工作,对于后期开展人工养殖具有重要的指导意义。

4.2 增殖放流以养护自然资源

面对海洋生态系统平衡失调以及海洋渔业资源的萎缩,从养护海洋生物资源、修复海洋生态环境、建设海洋生态文明角度出发,待繁育技术成熟情况下,在东海和黄海海域开展葛氏长臂虾的增殖放流以确保我国海域葛氏长臂虾主产区自然资源的可持续利用。我国沿海从20世纪80年代起进行了以对虾为主的海洋生物的增殖放流,取得了一定的效果。为拯救和修复葛氏长臂虾优质虾类资源,应加强增殖放流力度并合理规划,从科学研究的角度规范虾类增殖放流技术,确定适宜的放流海区、放流时间、苗种规格和放流数量等,以达到修复东、黄海葛氏长臂虾资源的目的。

与此同时,增殖放流若能达到预期的效果,不仅可以提高海区葛氏长臂虾资源量,增加经济效益;还可为养殖提供大量优质亲虾,降低育苗成本,对促进虾类养殖产业持续健康发展起到很大作用。

4.3 探索规模化人工养殖

随着养虾业的快速发展,养殖集约化程度不断提高,养殖尾水排放、病害的频发等已成为当今养虾业可持续发展的最主要制约因素。要推动新型品种葛氏长臂虾的规模化人工养殖,首先必须解决虾苗虾种的生产能力,结合天然苗种的采集建立集亲虾保种、培育、繁殖为一体的标准苗种生产基地,强化质量检验和疫病检验,为养殖户提供优质苗种;其次是要加强葛氏长臂虾绿色养殖技术的研究攻关,从养殖水环境和疫苗防病、养殖对象的营养水平、养殖虾品质、发展生态产品的生产链关键环节加以突破。按照标准化、规范化养殖,将成果转化为生产力,最终实现良好的社会效益和经济效益。