蔗糖环境对寡发酵链球菌与变异链球菌双菌种生物膜形成的影响

吴 菲 初 蕾 李梦辞 刘 颖 陈丕铭 吴丽更

口腔牙菌斑生物膜是由多种微生物组成的复杂生物膜,其上寄生超过700 多种微生物[1],在这个群体中生活着许多细菌,它们通过自身或者相互粘附作用,定植到宿主的牙齿表面,形成一定厚度的生物膜,这种能力在牙菌斑生物膜形成的过程中,发挥着重要的作用[2]。变异链球菌(简称变链)是目前公认的致龋能力最强的一种口腔致病菌[3],其粘附定植于牙菌斑生物膜中是导致龋病发生的重要因素。寡发酵链球菌(简称寡链)是2003 年由佟卉春等[4]首次从人口腔牙菌斑中分离出的一株新的口腔链球菌,已发现寡链对变链生长有抑制作用。蔗糖有着最强的致龋能力[5]。变链可以利用食物中的蔗糖合成葡聚糖促进自身及其它细菌粘附到牙齿表面形成牙菌斑,从而增强了变链的致龋能力[6]。目前体外研究发现,寡链和血链球菌(简称血链)能够通过产过氧化氢抑制变链的生长,且寡链产过氧化氢的能力强于血链[4]。有文献报道在一定情况下,血链能够抑制变链的粘附[7]。因此,本研究通过建立蔗糖环境下比较寡链和变链,血链和变链双菌株生物膜模型下的细菌间抑制作用,从而更深一步了解寡链作为有益菌在维持口腔微生态环境中的生物学作用。

资料和方法

1.材料和仪器

寡发酵链球菌(中国科学院微生物研究所,中国),血链球菌ATCC10556(中国科学院微生物研究所,中国),变异链球菌ATCC10449(四川大学口腔生物学实验室,中国),细菌恒温培养箱(YQX 型上海跃进医疗器械厂,中国),激光共聚焦显微镜(OlympusFV3000,上海冉超光电科技有限公司,中国),蔗糖(Alphasense,美国),高速离心机(Eppendorf 5415D,上海中贸集团有限公司,中国),胰蛋白胨大豆肉汤培养基(青岛海博生物技术有限公司,中国),BacLight Live/Dead 染色剂(Molecular Probes,Eugene,Oregon,美国)。

2.唾液采集

按照参考文献[8]的方法取数名健康成年人静止唾液,上离心机(10000×g,20 分钟),离心,后提取唾液上清液,4℃冰箱储存备用。待使用时用孔径为0.22μm 的无菌一次性滤过膜过滤灭菌。

3.建立唾液包被体外粘附模型

参考文献[8]的方法将100μL 灭菌过的唾液加入无菌玻璃管中,于恒温培养箱调至37℃恒温下静置30 分钟,创建成唾液包被的玻璃模型。

4.菌落计数法测量蔗糖环境下寡链和血链对变链的抑制能力

将双菌株模型每种细菌各200μl,分别加入1600μL 含1%蔗糖浓度和1600μL 不含蔗糖的大豆胰蛋白培养液(简称TSB)的玻璃管中,单菌株模型各200μl,分别加入1800μL 含1%蔗糖浓度和1800μL 不含蔗糖的TSB 的玻璃管中,将不同组玻璃管倾斜18 度,分别放置于37℃恒温培养箱中培养,待培养24 小时后,取出,用3ml 磷酸缓冲盐溶液(简称PBS)冲洗3 次,然后再滴入1ml PBS,用手振荡五次后,分别取出100μl 稀释液,用脑心浸液培养液(简称BHI)系列稀释。取10μl 菌液在BHI 固体培养基上接种并培养24 小时,然后采用细菌菌落计数方法进行计数。

5.激光共聚焦显微镜下观察蔗糖环境对寡链,血链和变链单双菌株模型生物膜形成的影响

按照参考文献[9]的方法进行。在800μl 含1%蔗糖浓度的TSB 液体培养基的培养皿中加入双菌株细菌,每种细菌各50μl;在800μl 不含蔗糖的TSB液体培养基的培养皿中加入双菌株细菌,每种细菌各50μl,在800μl 含有1%蔗糖浓度的TSB 液体培养基的培养皿中加入单菌株模型每种细菌各100μl;在800μl 不含蔗糖的TSB 液体培养基的培养皿中加入单菌株模型每种细菌各100μl,培养24小时,其中未粘附的细菌,用1ml 蒸馏水冲去,再滴加100μl 染色剂BacLight Live/Dead,避光后,染色,15 分钟后,激光共聚焦显微镜下观察。

6.统计学分析方法

应用SPSS19.0 统计软件,对菌落计数法和激光共聚焦显微镜下测量不同蔗糖环境下寡链和血链对变链抑制能力的比较,进行双因素定量资料单变量方差分析,P<0.05 为差异具有统计学意义。

结 果

1.运用细菌菌落计数法检测蔗糖环境下,单双菌株模型中细菌之间的相互作用

无糖环境下,单菌株模型中菌落数:血链>变链,但二者无统计学差异(P>0.05)血链>寡链(P<0.05),变链>寡链(P<0.05)。双菌株模型中寡链和变链,血链和变链共培养后,二者菌落数与单菌株相比均降低,且变链降低幅度更大,血链菌落数与单菌株相比无统计学差异(P>0.05)。双菌株共培养模型中,变链菌落数降低幅度:寡链组<血链组。

蔗糖环境下,单菌株模型中菌落数:变链>血链>寡链,三者之间均有统计学差异(P<0.05)。双菌株寡链和变链,血链和变链共培养后,二者菌落数与单菌株相比均降低,且变链降低幅度更大,血链菌落数与单菌株相比无统计学差异。双菌株共培养模型中,变链菌落数降低幅度:寡链组>血链组。

寡链和变链单菌株菌落数,在蔗糖环境下均高于无糖环境;血链单菌株菌落数在蔗糖环境下低于无糖环境。双菌株模型中变链菌落数降低幅度,寡链组在蔗糖环境下大于无糖环境。血链组在蔗糖环境下小于无糖环境。见表1。

表1 蔗糖环境下单菌株寡链,血链,变链及双菌株寡链组,血链组分别培养24h 后细菌菌落数(108CFU/mL,±s)

2.激光共聚焦显微镜下检测蔗糖环境对单双菌株模型中各细菌生物膜形成的影响

无糖环境下,生物膜厚度:单菌株模型中,血链为 17.23±3.82μm,变链为 15.16±4.21μm,寡链为10.54±4.37μm。双菌株生物膜模型中生物膜厚度:寡链组为11.27±3.55μm,血链组为8.12±2.82μm。

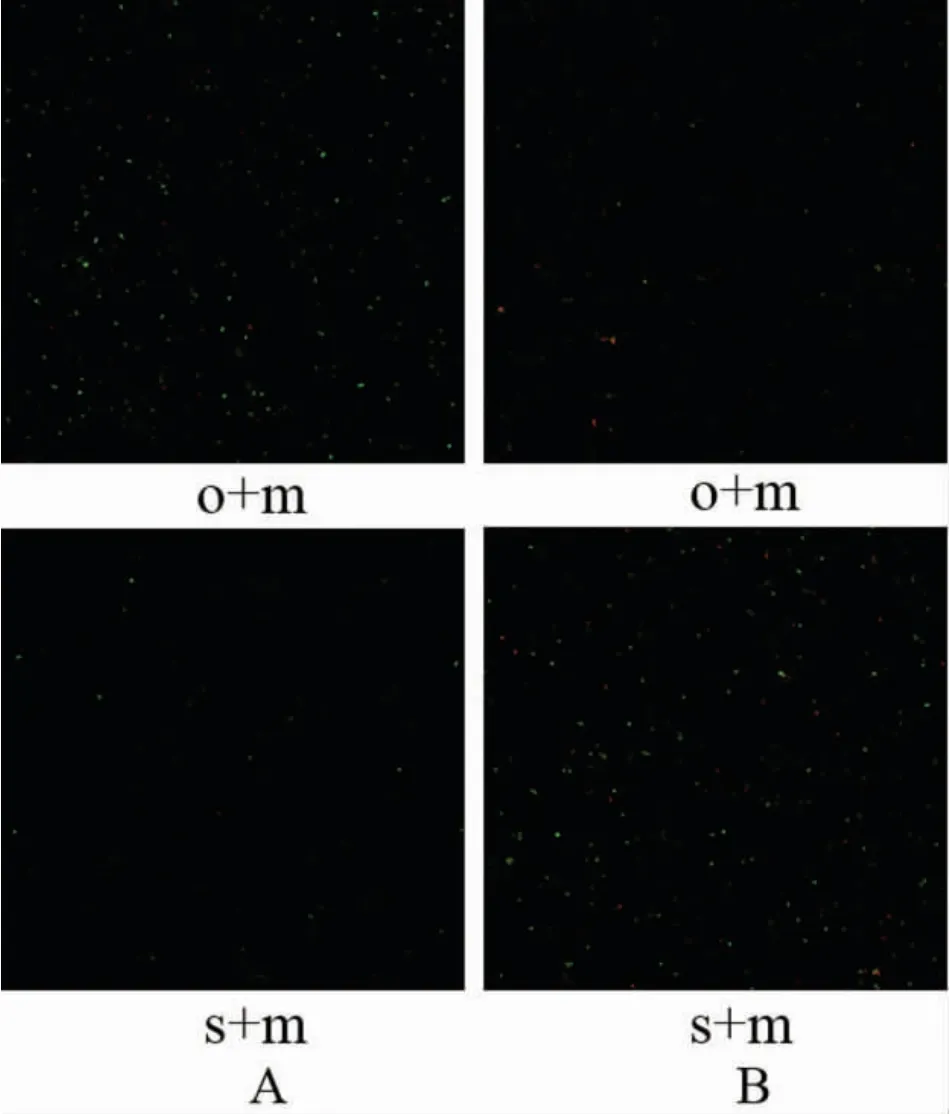

蔗糖环境下生物膜厚度:单菌株模型中,变链为20.63±5.71μm,血链为,13.37±4.93μm,寡链为12.45±4.62μm。双菌株生物膜模型中生物膜厚度:寡链组为6.67±2.19μm,血链组为10.45±2.72μm,见图1。

图1 激光共聚焦显微镜观察不同蔗糖浓度下双菌株生物膜的厚度。o+m 代表共培养寡链组,s+m 代表共培养血链组。A 代表无糖环境,B 代表蔗糖环境。

讨 论

口腔环境与外界环境有频繁的物质交换,口腔内微生物的繁殖和代谢均受外界环境因素的影响和改变,由此可见,细菌之间的共存模式也会受到外界环境因素的影响和制约[10]。在众多碳水化合物中,蔗糖被认为是致龋能力最强的糖,因为它能被一些致龋细菌如变异链球菌,酵解产酸,并且生成一些多糖,这些多糖大多不溶于水,从而使细菌聚集粘附滞留在牙菌斑上,导致龋病的发生[5]。

本研究选择了无糖和有糖两种环境进行研究[6]。菌落计数法显示,蔗糖环境下,变链的粘附能力强于血链,但两者无统计学差异,而寡链的粘附能力最弱。有研究证实变链利用蔗糖合成葡聚糖促进自身粘附到牙齿表面,从而造成低pH 环境(产酸),并且在低pH 环境下,变链比其它细菌更容易产酸和耐酸,这与我们实验结果相一致,变链在糖环境下,较寡链和血链有着较强的粘附能力,形成牙菌斑[12],从而增强了变链的致龋能力。

双菌株培养模型寡链和变链、血链和变链各细菌的菌落数较单菌株比均降低,我们分析这与细菌的相互竞争拮抗作用有关[11]。蔗糖环境下,寡链和变链共培养后变链菌落数的降低幅度比血链和变链共培养后降低的幅度更大。提示在蔗糖环境下,寡链较血链有着较强的抑制变链粘附的能力,佟卉春等人研究已发现寡链通过产过氧化氢来抑制变链的生长,其产过氧化氢的能力约为血链的十倍[4],并且Bao[12]等人发现蔗糖环境不影响寡链过氧化氢的产量,因此,我们分析蔗糖环境共培养后寡链较血链仍具有较强的产过氧化氢的能力,从而较血链有更强的抑制变链生物膜形成的能力。

无糖环境下,血链粘附能力强于变链,寡链最弱,三者之间有统计学差异。双菌株培养模型中,变链菌落数的降低幅度,血链组大于寡链组。无糖环境下,血链对变链的粘附抑制能力强于寡链,而血链在糖环境下对变链的抑制能力较无糖环境下明显减弱,这与Kreth 等人[13]的研究结果相一致。而在蔗糖环境下,寡链对变链的粘附抑制能力强于血链,由此我们认为,寡链较血链在糖环境下有更强的抑制变链粘附的能力。

运用激光共聚焦显微镜,采用不同颜色的荧光蛋白标记寡链,变链和血链,观察其在生物膜中的生长情况,即生物膜厚度,寡链和变链在1%蔗糖环境下厚于无糖环境,变链生物膜厚度与寡链相比更厚,表明在蔗糖环境下变链的生长优于寡链,而双菌株培养后,变链的生物膜厚度降低,1%蔗糖环境下降低幅度最大,双菌株共培养,血链组中,在无糖环境下的生物膜厚度降低幅度最大,这与上述菌落计数法的结果相一致。因此,我们认为,在一定条件的蔗糖环境下,抑制变链粘附的能力上,寡链强于血链。

激光共聚焦显微镜通过对细菌及其生物膜中的各种成分进行染色,染色后通过无损伤的连续断层扫面,从而得到细菌生物膜各种直观图像,并且可以进行三维图像重建[14],因此被认为是目前较为理想的研究细菌的方法[15]。本实验采用免疫荧光标记技术对细菌及生物膜的菌体和多糖成份分别标记,可直接在激光共聚焦显微镜下进行观察,从而实现对细菌及其生物膜形成过程进行观察,操作过程中大大减少生物膜的减少与缺损。

综上所述,寡链具有抑制变链粘附的能力,且蔗糖环境下,抑制能力增强。蔗糖环境下,寡链对变链的抑制能力强于血链。在无糖环境下,血链对变链的抑制能力优于有糖环境,由此可见,在一定浓度的糖环境下,寡链对变链粘附的抑制能力强于血链。本研究主要方向局限于体外模型讨论变链接抗菌对变链粘附的抑制能力,而在体内模型中,是否具有该抑制能力,尚需进一步研究。