襄阳工商会馆的发展与分布

张平乐,李秀桦,张毅琼

(1.湖北文理学院 土木工程与建筑学院,湖北 襄阳 441053;2.襄阳市人大常委会 研究室,湖北 襄阳 441021;3.襄阳市文物管理处,湖北 襄阳 441021)

中国会馆研究开先河者何炳棣先生在《中国会馆史论》中说:“会馆是同乡人士在京师和其他异乡城市所建立,专为同乡停留、聚会或推进业务的场所,狭义的会馆指同乡所公立的建筑,广义的会馆指同乡组织。”[1]82会馆按创办目的、服务对象大致可分为科举会馆(亦称试子会馆)、移民会馆和工商会馆,本文探讨的主要对象是工商会馆。工商会馆是由商人、手工业者自筹资金建造,用于旅居、交换商情,实现祭祀燕集、商人居停、货物储存等功能,并进行自我管理,具有多重功能的同乡或同业会馆。

工商会馆兴发轫于明,兴盛于清,衰落并转型于民国,是适应传统市场经济的发展而创立的易籍客地商人和手工业者的社会组织,更多地反映了封建社会后期市民社会风貌,表现出与时俱进的特征,富有创新性和生命力,因而在明清及民国时期四百余年里蓬勃发展。

襄阳地处华中腹地的鄂西北地区,区位优越,交通便利,经济繁荣,历来是商家必争之地。以襄阳为对象的明清时期商业和会馆的发展观察与分析,在当时的社会具有较多的代表性。明清之际,襄阳吸引了来自秦、晋、赣、豫、皖、湘、闽、川、浙等各省商帮。他们抢占商机,先后建立会馆,根据笔者田野调查和文献检索,现襄阳辖区内会馆数量达117座之多。

本文尝试通过探讨明清及民国时期襄阳工商会馆(以下简称“襄阳会馆”)的产生、发展和衰落的原因,及其在襄阳各地的分布规律,以期窥见明清及民国时期襄阳乃至全国的社会经济,尤其是商业发展的脉络和规律;行政区以现行政区为准给予表述。

一、影响襄阳会馆产生和发展的因素

会馆是明清政治、经济以及社会变迁的产物。史料记载的最早的工商会馆是明嘉靖三十九年(1560年),旅京徽商在宣武门外购置土地,建立歙县会馆[2]999,工商会馆的建立使得明清商人由松散的个体,转变为以地缘或业缘优势结成联盟,进行有自我管理、自我发展的组织,标志着中国商业发展进入到一个新的历史阶段。那么会馆的产生受到哪些因素的影响?

(一)明清会馆的兴起仰赖于当时的历史背景和条件

明清时期,政府采取了一系列较为积极的政治、经济措施和鼓励工商的政策,形成了较为宽松的商业环境,助推了明清商业的发展。如明万历九年(1581年)推行 “一条鞭法”,清康熙年间实施的“圣世滋丁,永不加赋”等多项仁政,以及乾隆年间实施的“摊丁入亩”税收制度。尤其雍正年间推行的“摊丁入亩”税收制度,将丁银摊入田赋征收,赋税完全变成了田税,废除了以前的“人头税”,这使得地主作为土地的拥有者的赋税加重,而无地或少地农民和工商业者的赋税减轻,使得农民摆脱了沉重的丁役负担,加之可以银代物纳税,如此,政府放松了对户籍的控制,农民可自由迁徙,出卖劳动力,大大调动了广大农民从事手工业和商业的积极性,促进了社会生产尤其是工商业的发展。

“摊丁入亩”税收制度的实行,还直接刺激了人口的增加和城市规模的扩大,社会需求的增加也为市镇商业的兴盛提供了物质基础和必要条件。

为发展经济,在继续鼓励发展农业的同时,明政府提出了“轻关市以厚商而利农”的政策,扶持新兴的工商业者,让政府变“抑商”为“厚商”。清初也制定了恢复发展工商业的各项政策,放宽工商业经营限制、号召商人复业,“利商便民”, 严禁滥收商税,不许官员经商与民争利等[3],这些恤商政策,大大促进了社会生产力的提高,以及商品经济发展和会馆的兴盛。

以上措施和政策还大大改变了中国人对于经商的观念。国人历来奉行“重农抑商”政策,“士农工商”四业中,商业一直被视为“末”业,商人地位低下,遭受歧视。明清时期,“工商皆本”的观念,商人及其子孙可以应试科第,入仕为官,打通了阶层上升的通道。

(二)明清时期区域经济的分工,推动了全社会商贸发展和会馆的兴盛

由于中国疆域辽阔,各地皆有不同的资源物产和手工业产品,如江南生产棉花、生丝、丝棉纺织品等农业、手工业产品,两湖地区是最大的商品粮基地,闽粤地区主产丝棉、果木、烟草,山东盛产大豆、芝麻等等。这种区域经济分工使得产品生产效率大大提高,生产力得到了长足发展,用于流通交换的剩余产品增多,进一步推动了商品经济的发展和会馆的兴盛。手工业也得到了很大发展,如棉纺织业、丝织业、制瓷业、矿冶业和造船业、造纸业等,超过宋元的发展水平。私营手工业较过去有了长足的发展,许多城市中出现了大批的私营手工作坊,生产进一步趋向商品化,商业也更加繁荣昌盛。

(三)襄阳地区繁荣的经济是襄阳会馆兴盛的重要因素之一

襄阳经济的繁荣原因一是襄阳丰富的物产资源。有清一代,襄阳辖区内以粮食作物、经济作物、林特产品为大宗输出商品。粮食作物主要有小麦、大麦、黄豆、玉米、高粱、水稻等,经济作物主要有棉花、芝麻、油菜、花生、烟叶、药材和麻等,林特产品有南漳、谷城、保康山区出产的木耳、香菇、桐油、生漆、土纸、木材等。临近汉江水系航道以及作为从北京出发到南方的“官马南路”之中线的节点城市,襄阳出产的商品得以源源不断输出到汉口乃至长江中下游地区。原因之二是襄阳辖区内城乡市场的繁荣。襄阳的地理区位决定了作为经济中心的樊城是汉江流域区域性经济中心,经济腹地不仅仅指向辖区内各县,甚至包括汉江上游的陕南汉中、安康、商洛,河南的丹江、唐白河流域,由此成为重要的交通和物流枢纽。

(四)襄阳优越的地理位置和水陆交通优势是商贸发展和会馆兴盛的重要条件

襄阳地处华中腹地,有“适中”的区位优势,经济上与周边的湘、蜀、秦、豫,及相近的吴、闽、越、晋、冀等区域往来贸迁频繁。在交通上,联通江陵和洛阳、西安,沟通南北政治、经济的重要驿道经过襄阳,加上长江最大的支流汉江及其众多二级支流,如蛮河、唐白河、南河等水系,形成沟通南北的水运交通网络,奠定了襄阳 “南船北马”“七省通衢”的交通枢纽地位,为襄阳地区商贸发展和会馆的兴盛的提供了基础条件。

明清之际,造船技术的普遍提高,汉江航道的疏浚整治、开挖和管理,以及堤岸、码头的修建和管理等都达到较高水平[4],民间水运行帮形成等,使得传统木帆船航运业达到鼎盛,而以长途贩运为特征的明清商业贸易被推向高潮,襄阳工商会馆也走向兴盛。

综上可知,明清时期的宽松的经济政策、繁荣的经济、优越的地理位置和发达的水陆交通,是襄阳明清时期的商业贸易空前繁荣和会馆兴盛的重要因素。

二、襄阳会馆发展的阶段

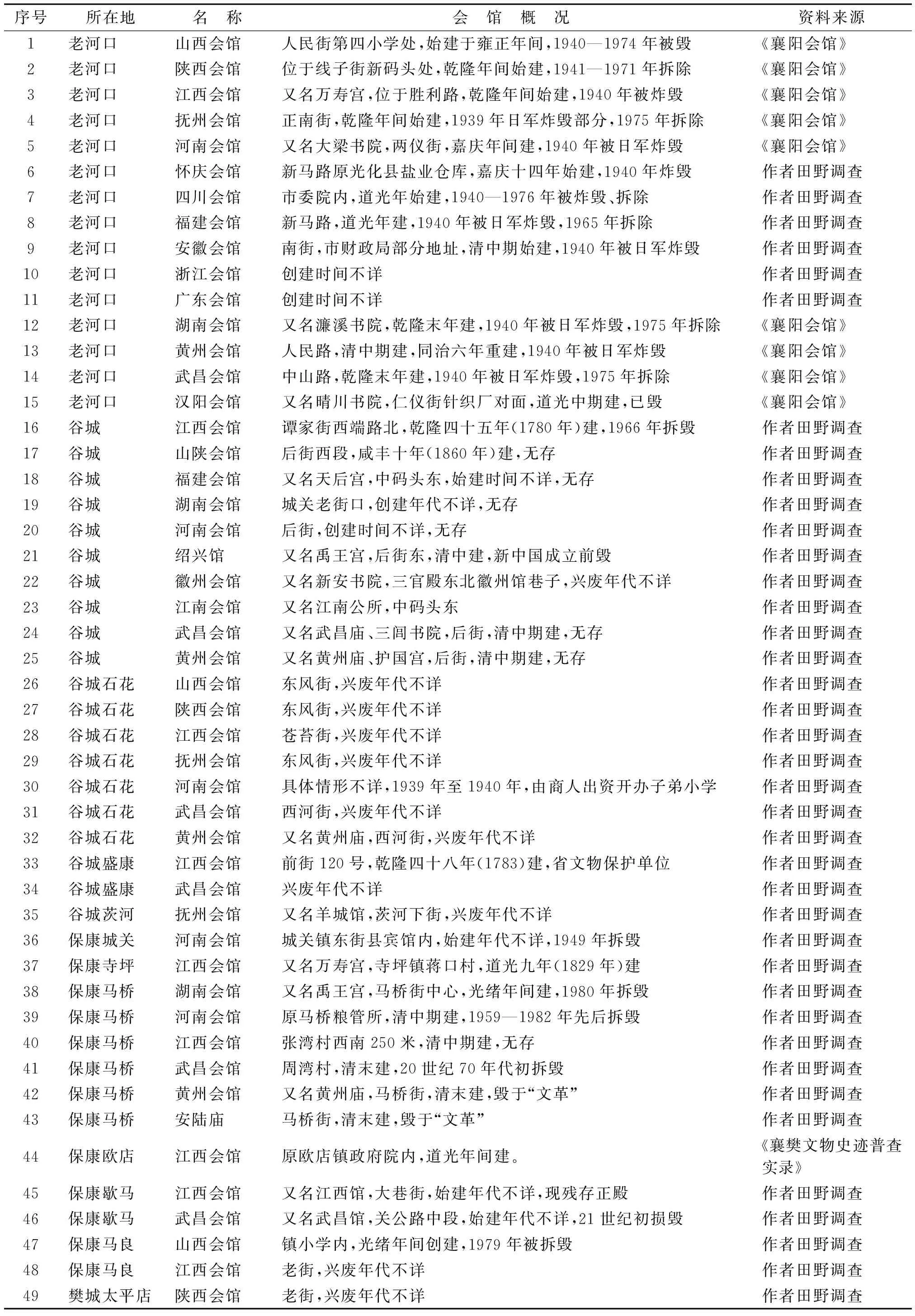

笔者近年通过田野调查和文献检索等方式,对襄阳市域内各市、县、镇等地的工商会馆情况做出统计(见表1、表2)。

表1 襄阳地区会馆名录

续表1

续表1

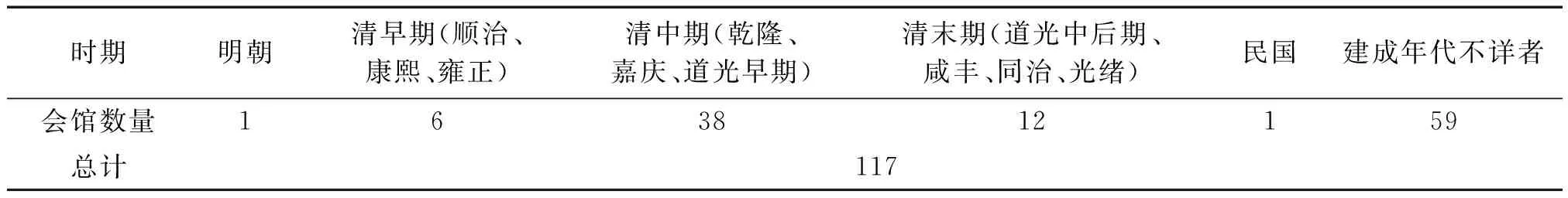

表2 明清及民国襄阳会馆建成时间统计表

通过以上数据统计有助于我们对襄阳会馆的发展演变、地理分布等情况归纳分析。现将襄阳会馆的发展阶段总结出如下:

襄阳会馆兴于明,盛于清,衰落并转型于民国。据不完全统计,襄阳境内会馆数量117座,其中可断代者58座,建设年代不详者59座。

(一)襄阳会馆在明和清早期尚处于发展的初期阶段

这一时期,襄阳的会馆数量较少,明代仅1座,即位于襄州古驿镇的陕西会馆[5]74。清早期会馆有6座,即:康熙年间创建的樊城山陕会馆和徽州会馆、南漳县城关镇的山陕会馆,雍正年间老河口山西会馆、枣阳山陕会馆、宜城江西会馆。说明在明代和清初,商业逐渐繁荣,但商人结成团体有组织地自治并创建会馆数量尚不多。明代和清初的6座会馆,分别是山陕会馆、安徽会馆、江西会馆,其中山陕会馆4座,安徽会馆和江西会馆个一座,说明在明清时期,山陕商人、徽州商人、江西商人最早形成商帮,并深入到襄阳开展经营活动的商人队伍,其中又以山陕商人在襄阳人数最多。

(二)清中期是襄阳会馆发展兴盛时期

从乾隆、嘉庆至道光前期(鸦片战争前),襄阳有明确年代记载的会馆多达38座之多,清中期工商会馆的建设呈现爆发式增长。除了秦、晋、徽、赣等四大商帮继续在襄阳开疆拓土扩张地盘外,豫、浙、苏、川、闽、粤等商人集团,以及湖北本帮的12省商帮全面进驻襄阳,抢占这个广阔的大市场。说明当时社会经过明万历年“一条鞭法”,康熙时期休养生息、雍正时期实施“摊丁入亩”等一系列恤商政策,中国封建社会的经济迎来了再一次的繁荣,商品经济达到封建社会的顶峰,工商会馆的建设也达到了兴盛。随着商人队伍和实力壮大,他们以地域和行业为纽带结成会馆联盟,通过会馆凝聚力量,保护自身利益,制定商业规则,参与社会事务,发展成一支不可小觑的社会力量,充分显示商人在当时社会经济中的发挥重要的作用,襄阳会馆在清中期的兴盛折射了当时社会经济特别是商品经济的繁荣。

(三)清晚期襄阳会馆继续发展,清末民初走向衰落并逐步转型

其一,从数量上,清道光二十年(1840年)至光绪年间,新增会馆总数仅为12座,大大低于清中期的水平,会馆建设呈衰落态势。道光二十年即鸦片战争后的十年,襄阳会馆几无建设;咸丰年间新增1座;同治年间新增会馆数量为3座,光绪年间会馆数量略有增长,新增9座。这个规律和清末屡遭战乱,商品经济趋于衰落的社会经济形势是相统一的。特别是鸦片战争以后,中国社会商业结构发生巨大变化,外国洋行和买办兴起,外国洋货如洋纱、洋布、洋火、洋油等商品大量输入中国,水路运输中传统的木帆船被轮船取代,传统的内河航运被现代航运、海运和铁路、公路运输取代,武汉、沙市、宜昌的开埠,经济和航运中心更加向长江沿线的城市集中,襄阳的港口地位下降,经济腹地束窄,代表商品经济发展指标的会馆的建设亦大大收缩。

其二,从新增会馆所处区域看,保康、谷城等山区会馆数量这一时期显著增多,说明商人触角深入偏远地区,该地区商品经济起步较晚,与发达地区相比存在时间差,山区贸易较晚受到商人重视。

其三,从同治到光绪年增建的会馆中,首次出现3座业缘型会馆,说明传统会馆这个以地域为纽带的同乡组织开始向以同业为纽带的公所和公会改造转型。随着1918年4月北洋政府颁布《工商同业公规则》,1929年国民政府颁布新的《工商同业公会法》,要求全国传统会馆改组为“同业公会”,兴起了同业组织打破地域界限,合并重组的风潮,包括襄阳会馆在内的全国传统工商会馆正式宣告从兴盛走向衰落。

三、襄阳会馆的分布特点

襄阳境内117座会馆,分布在襄阳境内30个市镇,基本上覆盖了明清时期襄阳一府七县的30个乡镇,占当时其乡镇数量的29%(清代襄阳辖区有279个乡镇)(见表1)。

工商会馆数量的多寡,一定程度上反映了当地工商业的发达程度。那么根据会馆所在地的情况,并结合商业贸易的特点,可知襄阳会馆分布是有迹可循的,现将襄阳会馆的地理分布特点归纳如下。

(一)襄阳会馆总体分布情况

明清及民国时期襄阳会馆皆沿着当时期襄阳地区的商路分布。所谓商路,即是由商品产地、商品运输线路、商品中转站、商品集散地和商品销售地所组成的商贸路线。

1.襄阳会馆在资源物产丰富地区多有分布商品来源地就是这些资源物产丰富的地区。特别是清代时期商贸主要表现为自然资源和传统手工业产品的长途贩运和异地低买高卖。如襄阳、枣阳、宜城等地的粮食、棉花,南漳、保康、谷城山区的木材、药材、桐油、木耳等林特资源丰富,枣阳庄布产量也较大[6],这些地区会馆分布都较多。

2.襄阳会馆沿水路运输沿线市镇分布最多汉江主航道沿线市镇如樊城、老河口等地会馆分布密集,南河流域的谷城,汉江支流的蛮河流域南漳、武镇较多,特别是武镇作为一个时期的商品集散地,会馆尤多;汉江支流唐白河流域的双沟也有山陕会馆等存在。襄阳辖区内、荆山山脉以南的保康、南漳部分地区属长江支流沮河、漳河流域,其流域内的歇马、马良、峡口、东巩等镇都有陕西、山西、江西、武昌商人所建的会馆。

3.襄阳会馆亦有少部分沿襄阳地区陆路交通路线沿线分布通往洛阳的驿道上的古驿,史称吕堰驿,历史上即是联通南北的“官马南路”中线的重要驿站,分布有陕西商人所建的陕西会馆。枣阳位于鄂豫两省交界处,连接湖北和豫西南的战略和交通要道的随枣走廊,其中枣阳城关、钱岗、鹿头、吴店、清潭等镇,分布有规模大小不一的13个会馆。

4.襄阳会馆在交通中转站和商品集散地分布较多中转站是水陆运输中不可逾越的节点,而商品集散地除了货物中转、过载、集并的功能外,还具有输入输出的功能。无论是汉江主航道上的老河口、樊城,还是汉江支流蛮河上的武安镇等商业市镇,它们无不具有较大的经济腹地,作为层级不同的区域性的经济中心,对周边地区的辐射力,及对周边地区的商品经济发展的影响力都不容忽视,因而在樊城、老河口、武安镇等地会馆分布尤多。

5.襄阳会馆在偏远山区也有分布如荆山山区深处的保康马桥、歇马、马良,南漳的峡口、东巩,宜城的刘猴,说明在有清一代,商品经济触角已深入山区腹地,各省商帮占据大小市镇,设网布点,将各个城镇和广大乡村连为一体,或车载马拉,或肩挑背扛,形成庞大的商品运输和购销网络。

表3 襄阳辖区流域、贸易路线会馆数量统计表

(二)各地商帮会馆在襄阳境内的地理分布情况

在表1的基础上进一步统计分析,得出各地商帮会馆在襄阳的数量。如下表:

通过以上统计,可以清楚看出,明清民国时期各大商帮在襄阳地区所建会馆的数量前三名的,一是山陕商人所建的会馆(包括山陕会馆、山西会馆和陕西会馆),二是赣商所建江西会馆(包括省馆和府馆,如抚州会馆)和湖北本帮会馆(包括武昌会馆、黄州会馆和汉阳会馆),三是河南商帮所建会馆,四川、江苏、广东帮会馆等最少。山陕商帮是十大商帮之首,他们是最早进驻襄阳建立的会馆,数量达28座,是会馆数量最多的商帮之一,分布且广,这和他们强大的实力也是相当的。值得注意的是:一贯以经营盐、茶和票号等大宗生意著称,地跨中俄,纵横南北的秦晋商人,不仅占据了襄阳地区的樊城、老河口、谷城等商业重镇,还不辞辛苦,深入宜城刘猴和保康歇马、马良、马桥等偏远的山区腹地,收购山货,出售食盐、日用品等,进行小本经营,可见山陕人经商的观念深入人心,不畏艰难、吃苦耐劳的精神堪称山陕商帮重要的商业文化。

江西会馆的分布数量与山陕商帮同列第一。江西商人是仅次于晋商和徽商的第三大商帮,其在襄阳建立的会馆数量也有28座,可见其地理分布很广,襄阳的大小市镇几乎全覆盖,偏远山区小镇无一不见江西商人留下的会馆。这也证实了明清民国时期江西人从事工商业人数之众。赣商虽没有晋商、徽商那样经营垄断性商品,坐拥巨资,富可敌国,主要靠品质精良的瓷器、纸张等手工业产品驰骋商界,以其人数多、操业广、渗透力强而著称,故有“无江西商人不成市”的说法。

湖北本帮商人在襄阳地区所建会馆有25座,名列第三,其在襄阳地理空间上的分布之广,将30个大小市镇收入囊中。湖北本帮商人会馆主要是指武昌、黄州、汉阳、安陆等地商人成立的武昌会馆、黄州会馆、汉阳会馆等。湖北商人和秦、晋、徽、赣、闽等大商帮相比,从商起步较晚,从清早期才开始。湖北商人以底层百姓为主,主要经营棉花、布匹、粮食、日用手工业品等。湖北商帮缺少晋商、徽商的雄厚资本,也缺乏江西商人所掌握的制瓷、造纸、印刷等领先的手工业技术,不能跻身全国著名商帮之列,但他们特别能吃苦,又善于学习,到清代中后期,很快掌握手工业技术和经商策略,活跃在长江流域和汉江流域,成长为一支不可忽视的商业劲旅。

河南商帮所建会馆在襄阳地区有14座,仅次于晋、赣、鄂商人所建会馆。河南商帮到襄阳经商有距离近的地缘优势,会馆数量较多自然是情理之中。河南会馆中有2座怀庆会馆、2座船帮会馆,说明河南商帮在襄阳以经营特色物产怀庆药材和内河运输为主业,也是一支以吃苦耐劳著称的商帮队伍。其他,如浙江商帮、福建商帮、江苏商帮、四川商帮等,因距离襄阳较远,所建会馆数量也远逊山陕、江西、湖北、河南商帮。

四、结语

明清时期襄阳地区会馆的分布,大致反映了襄阳明清时期商业贸易发展情况,以及各地商帮在襄阳的经营状态。会馆的建立和运作加强了商人与商人、官府与商人、土著与客商之间的联系,有利于改善经商环境,进一步促进了襄阳地区经济的发展,加快了当地城镇化进程,同时也是各商帮兴衰成败的晴雨表。掌握了明清襄阳会馆的分布规律,在某种程度上可以管窥明中叶至近世的襄阳区域经济史、社会史。