校企联盟视角下应用型人才培养问题探讨

李雪欣 杨丛丛 张添溥

[摘 要]应用型人才培养已经成为国家高等教育的重要关注点,校企联盟作为整合各方主体资源的联盟平台,为应用型人才培养创造了有利的条件。基于校企联盟视角,探讨我国应用型人才培养的现状,找到存在的问题并提出改进建议,对推进我国应用型人才培养具有重要意义。

[关键词]应用型人才;校企联盟;人才培养

[中图分类号]F713.36 [文献标识码]A [文章编号]1672-2426(2020)09-0051-06

当前,我国面临着新一轮的科技革命和产业变革,社会经济发展不仅需要拔尖的创新型人才,还需要大量的应用型人才。应用型人才需要具备很强的学习能力,掌握的理论知识要有一定的深度和广度,即不仅要具备扎实的专业基础知识和应用性知识,还要具备人文、管理、科学等方面的知识。同时,应用型人才还需要具备过硬的实践能力,能够理论联系实际,将理论知识熟练应用于生产、生活领域,推动社会经济实现高质量发展。

以往,高校教学内容偏重理论,“老师讲,学生听”的机械式教学模式以及课本知识的滞后性,导致学生对理论知识的理解仅限于课本层面,实际应用能力较差。同时,企业发展与创新亟需大批的高素质应用型人才,要通过他们将科学原理或专业知识转化为实际的生产能力,从而创造直接的经济利益与财富。高校与企业“脱轨式”的发展,使得高校培养出来的学生无法满足社会对应用型人才的需求。通过建设校企联盟,可以使校企双方在联盟平台中实现优势互补、资源互通、利益互动,实现全面的“功能对接”,让学生在接受理论知识灌输的同时又能够进入企业进行实践操作,提高自身的专业应用能力。

本文基于校企联盟视角,探讨了当前应用型人才培养的现状,指出了我国应用型人才培养存在的问题并提出了相应的改进建议。本研究丰富了校企联盟视角下应用型人才培养的理论,结合我国的教育现状和社会发展状况,进一步指明了未来校企联盟视角下应用型人才培养的创新方向。

一、校企联盟视角下应用型人才培养现状

随着科学技术的飞速发展,越来越多的企业认识到,应用型人才是最稀缺、最重要的资源。[1]在日趋激烈的市场竞争中,应用型人才可将学术成果转化为现实的生产能力,为企业带来可持续的竞争优势。目前,应用型人才培养是由高校、企业等多方主体共同参与、协同完成的。一方面,高校参与企业的生产和研发,利用各种教学资源和人才为企业提供理论指导和技术支持;另一方面,企业融入高校的教育工作,与高校一起制定应用型人才培养方案,并为学生提供岗位实习机会。我国在实践过程中借鉴发达国家应用型人才培养的相关经验,并结合地方经济发展特色和教育现状,尝试着将校企联盟应用于应用型人才的培养实践。

1.推行“双元制”应用型人才培养模式。采用“双元制”应用型人才培养模式最为典型的国家是德国。[2]在“双元制”模式下,学生三个月在校理论学习和三个月在企业实习交替轮回。学生一方面在企业接受岗位实践培训,熟悉企业的工作模式和技能要求,掌握市场对人才能力要素的最新需求;另一方面在高校学习专业基础知识和前沿理论动向,培养知识再现能力。企业依据其对人才的要求参与高校培养目标的制定与调整,高校依据培养目标设置具体的课程体系,使得理论与实践“无缝衔接”。在德国,政府通过“行业协会”对参与校企联盟的企业进行审查和监督,考察企业的技术能力和硬件设施,同时,“行业协会”还会为企业和学生提供咨询服务以及最后的考核安排。总之,“行业协会”在德国的“双元制”应用型人才培养模式中起到了监督者和桥梁的作用,进一步保障了“双元制”应用型人才培养模式的有效实施。

我国为满足企业对人才的需求和学生成长的需要以及适应社会经济发展的需求,以学生未来就业岗位需要为导向,借鉴国外经验,大力推行“双元制”应用型人才培养模式。目前,“双元制”应用型人才培养模式已经被许多高校所接受和认可。例如,盘锦职业技术学院依托“双元制”应用型人才培养模式进行教学改革,探索了机电一体化应用型人才培养模式。烟台南山学院与南山集团旗下的南山热电厂、南山铝业等多家企业合作,初步制定了自动化专业“双元制”应用型人才培养方案。沈阳中德学院先后与华晨宝马汽车有限公司、德科斯米尔(沈阳)汽车配件有限公司以及欧福科技(沈阳)有限公司等德资企业共同制定了汽車机电一体化专业的“双元制”应用型人才培养方案。[3]同时,在国家大力推进应用型人才培养的背景下,我国部分高校正逐步尝试向应用型高校转型,结合“双元制”应用型人才培养模式,力求与企业共同培养一批高层次应用型人才。

2.推行“产学合作”应用型人才培养模式。日本“产学合作”应用型人才培养模式较为成熟,已经进入到了产学互动深化的合作阶段。日本东京大学依托“产学合作”应用型人才培养模式,专门设立如技术转让机构和风险投资公司等特别机构,设置配套课程,搭建起高校与企业之间互动的窗口和平台。[4]与此同时,东京大学还通过设立“产学合作协调者”、建立“双师型”教师队伍来为应用型人才的培养提供多元化的辅助。“产学合作协调者”作为企业与高校之间联结的桥梁,可以促进校企之间的沟通,使双方充分理解彼此。“双师型”教师让学生在课堂上既能够学到基础理论知识,又能了解到企业的实际工作案例。“产学合作协调者”以及“双师型”教师队伍使得“产学合作”能真正服务于校企联盟平台的多方主体、服务于应用型人才的培养。此外,英国的“三明治”模式亦是一种典型的“产学合作”应用型人才培养模式。在“三明治”模式下,在校学生前两年时间用于理论学习,第三年到企业进行岗位实习,第四年再返回高校巩固理论知识。此模式将基础理论学习和企业实习二者结为一体,强调“校企合作、产学联盟”,让学生能够在实习过程中学以致用,充分理解在高校所学习的知识并且发现自己的不足之处,从而在返回高校的最后一年时间里进一步学习与改进。

我国为深化产教融合、校企合作,积极借鉴国外经验,鼓励高校与企业合作,以人才需求为导向,推行“产学合作”应用型人才培养模式。在国家的倡导与鼓励下,一部分高校已经开始尝试运用“产学合作”的应用型人才培养模式。金陵科技学院的人文学院与南京图书馆合作,结合当地图书馆对应用型人才的需求,共同开设了古典文献学专业,培养高级应用型古籍修复专门人才。[5]福州大学阳光学院电子商务专业结合当地电子商务发展优势,开设了电商运作方向的电子商务专班,将产学合作充分引入到第一课堂和第二课堂中,加强高校、教师、学生、企业之间的多线联系,形成产学结合长效运行机制。[6]由于“产学合作”应用型人才培养模式在我国起步较晚,所以目前尚未形成较为完善的“产学合作”体系。虽然部分高校已经开始尝试运用“产学合作”应用型人才培养模式,但一方面由于高校资金匮乏,缺乏相应的实践教学基地,另一方面企业考虑到利益成本等因素,不愿给校方提供相应的资金和场地支持,使得目前我国基于“产学合作”的应用型人才培养成效甚微。此外,高校与企业在培养应用型人才过程中,学时分配、过程管理、考核体系、质量把控、学分管理等相关制度还不够完善,进一步制约了我国“产学合作”应用型人才培养模式的发展。

3.试点推行“现代学徒制”应用型人才培养模式。在英国,学徒制在应用型人才培养中的应用较为成熟,已形成了完整的学徒制体系,体系内包括中级学徒制、高级学徒制、高等学徒制及学位学徒制,其中学位学徒制是目前英国学徒制体系中的最高层次。[7]在英国的学徒制应用型人才培养中,企业扮演重要角色。一方面,企业掌握着高校课程体系设计的控制权,从而可以让课程体系充分适应企业的岗位技能培养需求;另一方面,学徒制模式下学生的能力考核标准和评价方式也是由企业决定的。此外,英国政府向参与学徒制应用型人才培养的企业提供政府补助,以提高企业参与的积极性。在加拿大,学徒制是其培养高素质应用型人才的重要模式,学生在学徒制培养模式下进行3-5年的学习,每年在校学习和在企业实习的时间分别是2个月和10个月。此外,为了保障学徒制在应用型人才培养中的有效运行,加拿大在全国范围内实行“红色印章”制度,考取本专业红色印章的学生,可在全国范围内得到认可。[8]

“现代学徒制”实际上是一种“师傅带徒弟”的应用型人才培养模式。不同于传统意义上的师傅带徒弟,“现代学徒制”是依托职业教育发展起来的应用型人才培养模式。在该模式下,高校与企业对接,一起制定招生方案和人才培养计划,同时高校教师到企业实地考察,进而改革课程体系。结合国外学徒制应用型人才培养模式,我国推出了适应本国经济和教育发展特点的“现代学徒制”应用型人才培养方案。国务院于2014年6月颁布了《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(以下简称《决定》),明确提出开展“现代学徒制”试点。教育部在2015年公布了首批参与“现代学徒制”的试点单位,共计156家,在2017年和2018年又新增了第二批和第三批“现代学徒制”试点单位。[9]《决定》颁布后,全国各地试点高校积极实施“现代学徒制”应用型人才培养方案。例如,陕西航空职业技术学院与武汉锐科光纤激光技术股份有限公司合作,共同建设校外实训基地,开设了“现代学徒制试点班”,以订单培养的方式共同培养应用型人才。学生在学习基础理论之后,企业为其安排专业的师傅传授技能,同时高校会根据企业的实践反馈,及时调整人才培养方案,实现高校与企业“无缝衔接”。[10]由于“现代学徒制”在我国应用型人才培养中刚刚起步,各地高校也都处于试行阶段,在制度保障、利益平衡等方面依然面临诸多的困难与挑战。尤其是企业中的“师傅”缺乏国家层面及企业层面的法律和制度的支持,使得“师傅”在人才培养过程中束手束脚,无法系统、稳定地开展“带徒”工作。[11]

二、校企联盟视角下应用型人才培养存在的问题及原因

目前,虽然我国应用型人才培养工作进行得如火如荼,依托校企联盟平台,一些高校与企业也获得了成功经验,但依然存在着诸多问题。

1.依托校企联盟平台的应用型人才培养存在着“两头热、两头冷”的现象。一方面,政府积极出台政策,鼓励高校与企业深度互动、联合育人,高校积极响应政府政策想办法“引企入校”,与企业一起培养应用型人才;另一方面,部分企业出于自身利益和成本的考虑,不愿向高校出资以及提供实习基地。同时,在实习时,部分企业可能不愿让学生接触到其真正的技术工作,只让他们做一些打杂的工作,从而导致学生的实习积极性不高。

政府作为引导者,缺乏相关制度规定,联盟主体定位不清,使得企业与高校之间的合作无法达到利益均衡。企业作为以营利为目的的经济实体,在缺乏相关激励政策和政府补助的情况下,不愿主动参与高校教育也不愿向高校提供经验丰富的专业人员和实践经验。而高校由于资金匮乏,自身没有足够实力为学生建设实验室或实习基地,只能以廉价劳动力方式向企业输送学生,使学生获得企业提供的实践机会。

2.国家现有的职业资格认证体系不适合目前的应用型人才培养需求。学生在经过岗位实习之后,其专业应用能力会有所提升,但是在现行体系下,没有相关权威性的考试或选拔让他们证明自己的水平,使得学生在进入社会之后得不到普遍认可,没有“用武之地”。

这种情况的出现,一是因为我国目前的职业资格认证体系多是针对技能型人才,缺乏关于应用型人才的专业或权威性的考核,对应用型人才的能力无法给出合理的评估。二是由于整个社会对于应用型人才的了解不够深入,没有真正认识到应用型人才在企业和社会发展过程中扮演着重要角色,对应用型人才的认可度较差。

3.高校人才培养课程体系不够完善,缺乏创新性和多样性。学生的课程安排过多偏向于在校理论学习,而在岗的实习时间较少,其专业应用能力无法得到较大的提升。此外,应用型人才的培养多是采取高校理论学习与企业岗位实习这种“两点一线”的模式,模式过于单一,忽略了基于发达的互联网技术的模拟练习和操作。

高校与企业之间的沟通和互动不够深入,企业没有真正融入高校,没有参与高校培养计划的制订。高校也没能根据企业的岗位需求调整自身的教学内容和教学时间安排。此外,企业与高校的资源没有真正实现共享,企业立足于短期利益而不愿向高校提供资金,单靠高校难以开发和购置模拟操作设备。

4.高校“双师型”教师队伍建设力度不够。目前,我国高校教师大多是在碩士研究生或博士研究生毕业后直接进入高校,更多地偏重于学术研究,偏重于理论教学,缺乏实践经验,对行业发展动态和技术要求了解较少,导致大多数应用型人才培养工作都是“纸上谈兵”。此外,高校引进企业一线技术工人或管理人员作为兼职教师的模式还不够成熟,“双师型”教师队伍里面的企业人员少之又少。

应用型人才培养在我国正处于起步阶段,“现代学徒制”这样的培养模式也仅仅是在试点地区和试点高校进行。依托校企联盟的应用型人才培养工作更多集中在“以学生为主体”的校企合作,忽视了教师与企业之间的互动。而且,教师招聘依然停留在过去传统的单一来源,教师的培养目标依然是注重学术研究,忽略了教师实践能力的培养。

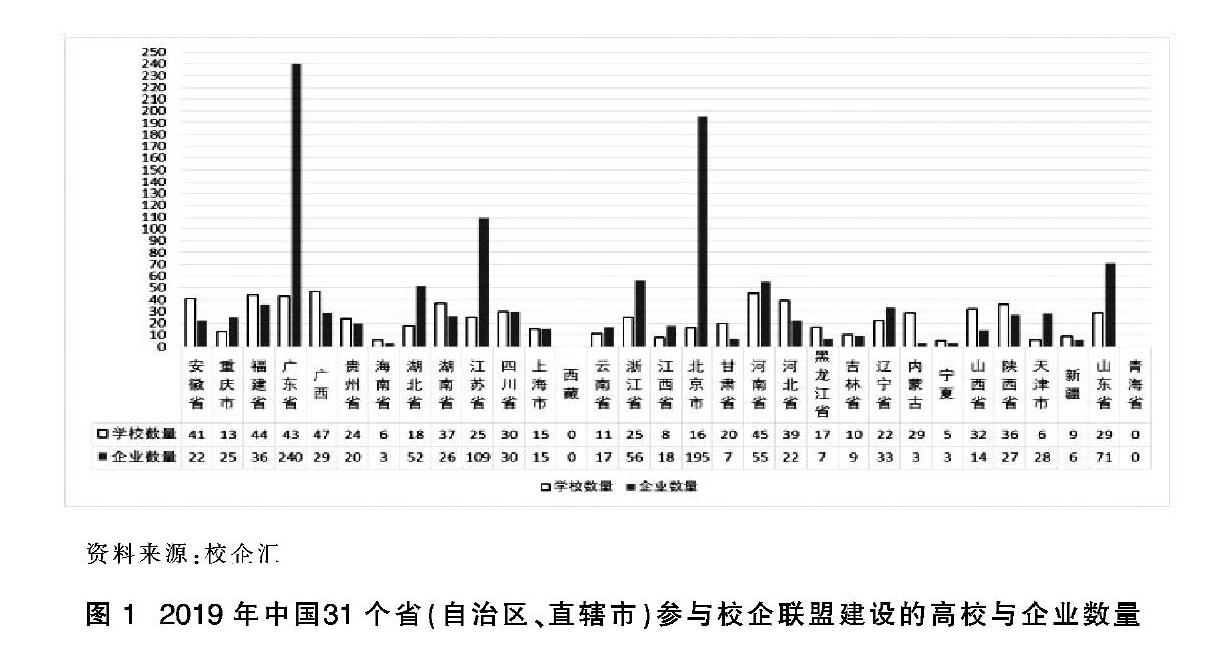

5.依托校企联盟的应用型人才培养地区不平衡性显著。从2019年中国31个省(自治区、直辖市)参与校企联盟建设的高校和企业数量来看(见图1),在经济较为发达的地区,例如北京、广东、江苏等,参与校企联盟进行应用型人才培养的企业数量远多于高校数量;而经济发展相对较弱的地区,例如安徽、甘肃、内蒙古等,参与校企联盟进行应用型人才培养的企业数量远小于高校数量。这表明,在经济不发达地区,企业参与应用型人才培养的积极性较差。此外,参与校企联盟进行应用型人才培养的高校多集中于南方地区,例如福建、广东等,北方相对较少,南北差异较大。而且,北京、上海等重点大学集中的地区,参与校企联盟进行应用型人才培养的高校数量较少,这些地区的高校更多地倾向于培养学术型人才。

经济发达地区,经济结构调整较快,第二、三产业占据主导地位,地区经济发展急需大批的应用型人才,因此企业与高校合作共同培养应用型人才的积极性较高。而在经济发展相对落后的地区,产业层次较低,对许多前沿专业的应用型人才需求相对较少,从而企业参与校企联盟进行应用型人才培养的积极性较差。同时,高校专业布局与地区产业结构不匹配也使得在经济落后的地区,许多应用型人才无法找到对口的工作。

三、校企联盟视角下推进应用型人才培养的建议

针对目前我国校企联盟视角下应用型人才培养存在的问题,本文给出了以下改进建议:

1.调动校企联盟主体积极性。首先,政府作为校企联盟中的引导者,要通过制订相关制度以及应用型人才培养标准,明确校企双方在联盟中的定位,以及他们在应用型人才培养过程中要承担的责任和应享有的权利。多方主体各司其职,避免盲目合作导致的人才培养效率低下。其次,地方政府要积极出台激励政策,对那些为高校学生提供参观机会以及实习岗位的企业给予一定的财政补助和优惠条件。同时,政府对校企双方共同开展的应用型人才培养成果进行评估,对取得良好成果的高校和企业进行表彰并给予奖励。再次,高校应通过制订合理的奖励制度和宣传方案,调动学生参与理论培训和岗位实习的积极性。通过举办校内技能比拼大赛,检验学生的专业知识基础与实践能力,对在大赛中表现优异者给予一定的奖励。最后,企业应在政府政策的引导下,积极参与应用型人才培养,与高校共同制订人才培养方案并且为学生提供实践机会,将企业文化、经营理念以及工作流程引入到应用型人才培养过程中,让学生更多地了解企业,感受企业精神,为将来更好地融入企业、更快地适应工作奠定坚实的基础。

2.提升社会对应用型人才的认可度。首先,国家可针对应用型人才设置专门的职业资格认证考试来考核学生的专业应用能力,考试通过的学生可获得国家统一认证的职业资格证书。学生凭借具有权威性的职业资格证书,可以更容易地找到对口工作。其次,政府要加大对应用型人才的宣传力度,利用互联网平台进行宣传,进一步加深整个社会对应用型人才的了解,加强社会对应用型人才的认可度。最后,改变过去应用型人才的培养大多集中于中职、高职院校的现象,提高重点大学对参与校企联盟进行应用型人才培养的重视程度,培养大批高学历、高素质的应用型人才。

3.改革和完善高校课程体系。首先,高校要依据行业发展动态和企业岗位要求,制订课程体系,实施课程改革,增设实训内容。其次,增加学生在企业实习的时间,让学生学到的基础理论知识能够在实践中得到充分运用。最后,校企双方发挥各自优势,共同开发线上模拟操作系统,让学生采用线上模拟技术,模拟企业业务运营,最大限度地提升学生的专业应用能力。

4.深入推进“双师型”教师队伍建设。首先,高校可从现有的教师队伍中挑选一部分年轻教师,为他们提供进入企业锻炼的机会,使他们能够掌握企业生产前沿技术,丰富自身的知识结构,加深理论与实践的融合。其次,高校可适当调整教师聘用机制,如教师上岗前要在其专业领域内有一定年限的企业工作经历,熟悉行业的发展动向。最后,高校要深化教师任用制度改革,吸引企业工程技术人员、管理人员担任兼职教师,满足高校对“双师型”教师的需求。

5.调整高校专业布局。高校专业布局要与地区产业结构相匹配。经济发展相对落后的地区,要改变以往一味追求培养前沿热点专业应用型人才的观念,应以市场为导向,明确地区企业岗位所需要的人才应具备的能力与技能,高校与企业共同携手,有针对性地开发专门课程,培养一批适应当地经济发展的应用型人才,使其能够真正推动地方经济快速发展。

依托校企联盟的应用型人才培养模式,改变了以往高校与企业分离、与社会脱轨的状况,使得校企双方深度互动交流,整合彼此资源优势,让学生在岗位实习中加深对基础理论知识的理解与感悟,全面提升专业应用能力。校企联盟视角下的应用型人才培养要依据国家经济发展的现状与特点,勇于创新,不断探索具有中国特色的高素质应用型人才培养模式。

参考文献:

[1]朱惠娟,史训东.应用型高校校企合作的发展现状与思考[J].中国现代教育装备,2019,(1):94-96.

[2]池德汝.德国应用技术大学双元制人才培养模式探析[J].成人教育,2015,35(3):91-92

[3]王旭晖.深化产教融合与双元制人才培养模式研究[J].科技创新导报,2019,16(34):181+183.

[4]王麗燕,庞昊.日本依托“产学合作”培养应用型人才的经验与启示[J].中国高校科技,2017,(9):49-52.

[5]韦佳,匡才远.产学合作,应用型本科人才培养的理论思考与实践探索——以金陵科技学院为例[J].兰州教育学院学报,2017,33(6):107-109.

[6]郁榕睿.基于“双课堂联动,专通识并重”电子商务专业产学合作应用人才培养模式机制研究[J].电子商务,2017,(10):67-68.

[7]许艳丽,李文.英国学位学徒制及其启示[J].高教探索,2018,(10):43-49.

[8]苏兆斌.发达国家应用技术型高校的比较研究与借鉴[J].教育与职业,2017,(14):26-32.

[9]张运嵩,蒋建峰.我国现代学徒制研究现状综述[J].苏州市职业大学学报,2020,31(2):72-76.

[10]黄蘋.德国现代学徒制的制度分析及启示[J].湖南师范大学教育科学学报,2016,15(3):121-125.

[11]栾良龙,李茁,卢建声.现代学徒制人才培养中的问题及改进措施[J].职业技术,2020,19(7):23-27.

责任编辑 魏亚男