上古—中古汉语“其S”结构的演变*

——兼论第三身代词“其”的产生过程

龚 波

广州大学人文学院 广东 广州 510006

提要 文章考察与“主之谓”结构(简称“之S”)相当的“其+VP”结构(简称“其S”)在上古—中古汉语中的演变。“其S”与“之S”在语用功能上并不完全一致,“其S”的可及性程度高于“之S”。“其”是“之”位于空代词Pro之后的屈折形式。“其S”的演变与“之S”不同步,当“之S”从口语中消失以后,“其S”仍然存在,甚至在部分文献中的使用频率还有所上升。从战国后期开始,“其S”发展出了一些新的用法。“之S”的消失促使“其S”和“其”都发生了重新分析:“其S”由“主之谓”结构重新分析为主谓结构;“其”也重新分析为第三身代词。“其S”功能的扩展是其重新分析的产物。“其”发展成为功能完备的第三身代词是在近代汉语时期,在“其”的白读形式“渠(佢)”取代“其”以后在南方方言中最终实现的。

1 引言

本文讨论与“主语+之+谓语”(简称“主之谓”)结构相当的“其+VP”结构从上古到中古汉语的演变。(1)本文所说的“上古汉语”指先秦到西汉时期,“中古汉语”指东汉魏晋南北朝时期。这类“其+VP”结构如“鸟之将死,其鸣也哀”(《论语·泰伯》)中的“其鸣”。王力(1984)认为这个“其”字等于“名词+之”。如果仅就意义而论,说“其”等于“名词+之”是没有问题的。但“其”与“名词+之”并不完全等同,二者在语用上有明显的差别:“其”具有指代性(pronominal)特征,这是名词不具备的;“其”和名词都具有照应性(anaphoric)特征,但“其”的照应性特征与名词的照应性特征有较大的差别;(2)详细情况容另文讨论。“其”的可及性(accessibility)程度也比“名词+之”要高(详下文)。说“其”等于“名词+之”并不确切。

我们认为“其”是“之”的一种屈折形式(或曰交替形式),(3)“之”和“其”在语音上有联系。“之”上古属照母,之部开口三等字;“其”上古为群母,之部开口三等字。“之”和“其”的“屈折变化”体现在两个词的声母变化上,它们韵母相同,且都是平声字(王力 1980;周生亚 2007)。Mei(1981)曾从语音上论证过“之”和“其”的同源关系,并为它们构拟了共同的语源*krjg/*grjg,同时提出了两套音变规律来说明它们的同源分流。这种屈折形式出现的条件是:在空代词Pro之后。(4)空代词包括小代词pro和大代词PRO,pro与PRO的区别主要与“格”和空语类理论中“管辖”的定义有关。Huang(1989)将pro与PRO合并为Pro,不对二者做严格的区分。本文也采取这个做法。在“主之谓”结构中,当主语可及性较低的时候,就使用“主语+之+VP”的形式;当主语可及性较高的时候,就使用“Pro+其+VP”的形式。这一类“其+VP”结构与“主之谓”结构最大的不同在于两者的主语性质不一样:“主之谓”结构的主语是NP,“其+VP”结构的主语是Pro。(5)魏培泉先生告知笔者,有很多西方汉学家都认为“其”是一个隐形的第三身代词与“之”的结合。梅广(2015)也有类似的看法。由于上古汉语并没有一个严格意义上的第三身代词,这个说法是有困难的,本文不采用。例如:

(1)有君子之道四焉:其行己也恭,其事上也敬,其养民也惠,其使民也义。(《论语·公冶长》)

(2)叶公问孔子于子路,子路不对。子曰:“女奚不曰:其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。”(《论语·述而》)

例(1)中,从语义上来说,“其行己”“其事上”“其养民”和“其使民”分别等同于“君子之行己”“君子之事上”“君子之养民”和“君子之使民”,但是如果我们把每一句中的“其”都换成“君子之”,从汉语母语者的语感来看,反而显得重复和累赘。(6)从文献调查情况来看,在类似的语境中,也有时候会用“名词+之”而不用“其”来回指之前出现过的名词性成分。什么时候用“名词+之”?什么时候用“其”?这个问题涉及到名词回指与零形回指的区别问题,主要与回指对象的可及性程度有关,同时也与其充当的句法成分、与之同现的名词性成分的数量及修辞等因素有关。请参看陈平(1987)、王灿龙(2000)及徐赳赳(2003)等。汉语句子的主语经常以零形式出现,这在古今都是一律的(梅广 2015)。我们可以将这些句子中的主语也看成是零形式,从而将“其”分析为“之”在零形式之后的变体。例(2)中,“其为人”在语义上等于“孔子之为人”,但是从语用上讲,“孔子”是不必出现的,因为“孔子”作为双方的共享话题存在,在言谈过程中刚刚提到过,是不言自明的,“其为人”完全可以分析为“Pro之为人”。(7)“其”为Pro之后的“之”的变体这个观点尚需展开论证,笔者将有另文讨论。

“主之谓”中的“之”来源于指示词,在周秦汉语中,“之”仍然有指示词的痕迹,它的功能是后指其后的VP(洪波 2008)。“其+VP”结构中的“其”与“之”类似,也来源于指示词,它的原始功能也是后指VP的。通常情况下,我们会觉得“其+VP”结构中的“其”的功能是回指之前的NP。其实,就原始功能而言,“其”是后指VP的,回指NP的功能是由“其”之前的Pro 实现的。也就是说,在“鸟之将死,Pro其鸣也哀”中,Pro回指“鸟”,与“鸟”同指。“其”后指“鸣”,“其”的后指功能与“主之谓”结构中的“之”的后指功能是一致的。

为简便起见,我们把这一类“其+VP”结构称为“其”字小句,简称“其S”;(8)当我们说“其S”的时候是包含“其”之前的Pro的。把“主之谓”结构称为“之”字小句,简称“之S”。本文的主要观点是:“其S”结构的可及性程度高于“之S”;从上古到中古汉语,“其S”与“之S”的发展并不同步,“之S”从口语中消失以后,“其S”仍然继续使用;伴随着“之S”的消失,“其S”失去了被分析为“主之谓”结构的基础,“其”逐渐演变为一个第三身代词。

2 “其S”的性质和功能

“之S”是古汉语语法中一个很受关注的现象,与“之S”相比,“其S”所受到的关注就要少得多。究其原因,大概是因为学者们都默认“其S”与“之S”是平行的结构形式,只要搞清楚了“之S”的性质和功能,“其S”的性质和功能也就清楚了。诚然,在大部分情况下,特别是在先秦时期,“其S”的性质和功能与“之S”是一致的。但是,这两种结构毕竟并不完全等同,不能互相替代,其发展演变的结果和产生的影响也有很大的不同。

根据王洪君(1987)、大西克也(1994)、魏培泉(2000)以及刘宋川和刘子瑜(2006)的研究,“之S”在传世文献中最早见于《尚书·商书》,在出土文献中最早见于春秋金文。我们在《尚书·商书》和西周金文中都没有找到可靠的“其S”的用例。不过,梅广(2015:100)指出,在周公庙龟甲卜辞中有1例“厥S”的用例,周法高(1990:130)也举出了《尚书·周书》和《诗经·大雅》中的“厥S”的用例各1例,洪波(1991)举出了《尚书·周书》的2例。其例为:

(3)氒(厥)至,王甶克逸(肆)于宵(庙)。(周公庙龟甲卜辞)

(4)若生子,罔不在厥初生,自贻哲命。(《尚书·召诰》)

(5)厥作祼將,常服黼冔。(《诗经·大雅·文王》)

(6)王启监,厥乱为民。(《尚书·梓材》)

(7)大保朝至于洛,卜宅,厥既得卜,则经营。(《尚书·召诰》)

如果我们接受“厥”是“其”的早期形式这个说法的话(这个说法已为大多数学者接受),那么这些“厥S”就可以看成是“其S”的早期形式,其出现的时代约略与“之S”同时。

在《左传》《论语》《孟子》等作品中,“其S”有较多的用例。总体来说,“其S”的句法表现和语义属性跟“之S”相差不大。语义和语法上的细致分类未必能揭示“其S”与“之S”的不同,反而可能陷入文献不足和失真而导致的统计陷阱。因此我们放弃了从语义和语法上对二者进行比较的想法,转而从语用上寻找二者可能存在的差别。

关于“之S”结构的性质和功能,学界已有诸多的研究。沈家煊和完权(2009)将以往的研究概括为五类:一是“三化”说,即词组化、名词化和指称化;二是粘连说;三是定语标记说;四是语气说和文体说;五是高可及性说。如果再加上沈家煊和完权(2009)提出的提高指别度说,那么关于“之S”结构的性质和功能一共就有六种说法。如果把其中的“三化说”再分为三种的话,一共就有九种说法。不过,上述说法之间大多数并不互相排斥,它们是从不同的角度对同一语言现象进行观察而得出的不同结论。可以说,它们从不同的角度深化了我们对“之S”结构的认识。

具体到“其S”与“之S”的差别而言,由于“之S”的主语是名词而“其S”的主语是Pro,二者出现的语境有一些细微的差别,这种差别反映了“之S”和“其S”可及性程度的不同。

“可及性”(也有文献称“易推性”“可提取度”等)这个概念是Sperber & Wilson(1986)首先使用的,Ariel(1985,1988,1990,1991,1994)则对这一概念加以阐发并形成一套完整的理论。可及性是指“听话人将所听到的有定名词或名词短语的所指与语境中存在的或者自己的知识储备中存在的某种具体对象联系起来的反应速度”(洪波 2010)。换句话说,如果听话人在听到一个名词或名词短语时,能够迅速地确定其所指,将其与语境中或自己知识储备中存在的具体事物或特定事件联系起来,那么这个名词或名词短语的可及性程度就高,反之其可及性程度就低。洪波(2008,2010)用Ariel的可及性理论来观察周秦汉语中的“之S”的性质及其隐现机制,把“之S”的研究向前推进了一步。

可及性跟不同类型的有定名词或者有定名词短语有直接关系。Ariel(1990)通过对英语、希伯来语、汉语等多种语言的观察和分析,认为传统划入“已知”范畴的名词性成分实际上是一个可及性程度不等的连续统,这个连续统由低到高依次是:

低可及性:完整姓名+修饰语>完整姓名>长的有定描述名词短语>短的有定描述名词短语>姓氏>名字

中度可及性:远指代词+修饰语>近指代词+修饰语>远指代词(+NP)>近指代词(+NP)

高可及性:重读代词+手势>重读代词>非重读代词>附着化代词>极高可及性标记(包括省略空位、反身称代和一致性标记等)(9)以上的可及性等级序列是笔者根据Ariel(1990:33-73)的论述和洪波(2008)的归纳整理出来的。

洪波(2008)认为,周秦汉语的“之S”的可及性比由近指代词和远指代词构成的有定名词短语要低一些,属于中度可及性中的较低者。(10)洪波(2008)不使用Ariel“中度可及性”的说法,而采用“较高可及性”的说法。为避免误解并与“其S”和“其”形成对照,我们仍然维持Ariel “中度可及性”的说法而不采用“较高可及性”的说法。“之”是一个中度可及性的标记,“之S”的可及性程度高于一般的有定名词短语(有定名词短语在Ariel的连续统中属“低可及性”)。

“其S”的可及性比“之S”的可及性高。“其”是中度可及性标记“之”在省略空位(gaps,包括 pro, PRO 和 wh- 语迹)之后的变体。省略空位Pro属于极高可及性标记,它的作用是回指之前提到过的NP,它所回指的名词或名词短语具有极高的可及性。“之”的作用是后指(Yue 1998;张敏2003;洪波2008),它后指的是一个具有中度可及性的VP。“其S”中既包含了高度可及性标记Pro(回指具有高度可及性的NP),又包含了中度可及性标记“其”(“之”的变体,后指一个具有中度可及性的VP),它的可及性自然比“之S”要高。“其S”的高可及性主要体现在以下几个方面:

1)与“之S”一样,“其S”指涉的事件一般都不是主语亲历目验的,而是比较抽象的、可以推知的,是作为交际双方的共享信息而存在的。魏培泉(2000)曾注意到,“之S”所述事件一般不是主语亲历目验的具体事件,洪波(2008,2010)则做了更详细的论述。作为“之S”的变体形式,“其S”指涉的事件类型与“之S”是一致的。“其S”表示的信息要么是交际双方已知的,要么是交际对象根据“言语语境”“物理语境”或“百科语境”可以推知的,这些信息的可及性都比较高。例如:

(8)人之有是四端也,犹其有四体也。(《孟子·公孙丑上》)

(9)不识王之不可以为汤武,则是不明也;识其不可,然且至,则是干泽也。(《孟子·公孙丑下》)

例(8)的“其(人)有四体”是常识性的信息,可及性也很高;例(9)的“识其不可”紧承上文“识王之不可以为汤武”而言,可及性也是很高的。

2)“其S”中的Pro有回指的作用,其回指的对象是言谈双方共知的,且一般而言是在交谈中刚刚谈论过的,因而可及性是很高的。上举例(8)中,Pro回指“之S”(“人之有是四端”)的主语“人”;例(9)中,Pro回指“之S”(“王之不可以为汤武”)的主语“王”。由于有先行词,交际对象很容易确定Pro的所指。一般而言,“其S”的主语Pro都会有一个明确的先行词。(11)也有一些“其S”是没有先行词的。例如《论语·学而》:“有子曰:‘其为人也孝弟而好犯上者,鲜矣;不好犯上而好作乱者,未之有也。’”这里的“其”就没有先行词,是表泛指的。这种表泛指的“其”的所指对象是不言自明或可以明确推知的,因而可及性也是很高的。“之S”与“其S”最重要的不同在于他们的文本语境(context)不一样,“之S”的主语是一个NP,这个NP可以是上文没有出现过的。例如:

(10)宋公将战, 大司马固谏曰:“天之弃商久矣, 君将兴之, 弗可赦也已。”(《左传· 僖公22年》)

(11)岁寒, 然后知松柏之后凋也。(《论语· 子罕》)

例(10)的“天”和例(11)的“松柏”是“之S”的主语,都是上文没有出现过的。而“其S”的主语绝大多数都是上文出现过的,这从例(8)和例(9)就可以看出来。例(8)和例(9)还显示,当“之S”和“其S”对举的时候,一般都是“之S”在前,“其S”在后。王力(1984)曾举出11例“之S”和“其S”互文的例子,这11例无一例外都是“之S”在前而“其S”在后。“其S”在后,Pro所回指的对象是在“之S”中刚刚出现过的,因而“其S”的可及性程度要高于“之S”。

3)周秦时期的“其S”结构是一种“[Pro[指示词+VP]]”的结构,这种结构中的“其”是“之”的变体,“之”来源于指示词,仍然还有指示词的痕迹,“其S”的原初形式应当是“[Pro[指示词+VP]]”。(12)关于“之S”中“之”的性质问题,目前学界尚存争议。Yue(1998)认为它是定语标记,洪波(2008)认为它还有指示词的痕迹,沈家煊和完权(2009)认为它仍然是个指示词。不管怎样,“之”来自于指示词这一点应当是可以确定的,张敏(2003)对此有详细的论证。无独有偶,据方梅(2002)的研究,现代北京话中就存在类似的“人称代词+指示词+VP”的结构形式。这种结构形式整体上大多数是回指性的,如例(12);也有少数是非回指性的,如例(13)。(13)例(12)、例(13)引自方梅(2002)。

(12)—我哭了,实在忍不住了。

—你这哭太管用了,所有问题都解决了。

(13)—你跟他挺熟,你觉得他最大的特点是什么?

—我就佩服他这吃,他可真能吃!

回指用法的可及性无疑是很高的。方梅(2002)认为非回指用法的“人称代词+指示词+VP”有一个条件,即所指对象必须具有较高的可及性,“是说话人和听话人双方的共有知识当中已有的内容,或者是通过共有知识易于推及的内容”。上古汉语中的“其S”结构虽然与现代北京话中的这种“代词+指示词+VP”结构有不同之处,但在高可及性这一点上,两者却是相通的。

概而言之,上古汉语的“其S”作为“之S”的一种变体,其语义属性和语法功能与“之S”没有太大的差别。“其S”与“之S”不同之处在于“其S”的主语是Pro而“之S”的主语是名词。(14)魏培泉(2000)指出,当小句的主语是人称代词时一般不选择“之S”,“之S”的主语一般都是名词。由于Pro在语篇中的回指作用,“其S”结构的可及性程度高于“之S”。与“之S”相较,“其S”除了具有语义上的指称化功能之外,还有语篇上的回指功能,这种回指功能正是其高可及性的来源。正是由于在可及性程度上的不一致,二者的演变过程和结果也表现出一定的差别。

3 “其S”的演变和重新分析

3.1 “之S”使用频率的演变

“其S”的演变与“之S”的演变密切相关。王洪君(1987)认为,“之S”在西汉初期已大大衰落,在南北朝初期从口语中消失。大西克也(1994)和魏培泉(2000)对王洪君(1987)的观点做了一些修正。他们都认为,到西汉时,“之S”作宾语的比例就已经相当低,且明显受到文体的限制,极有可能在口语中已经消失了。

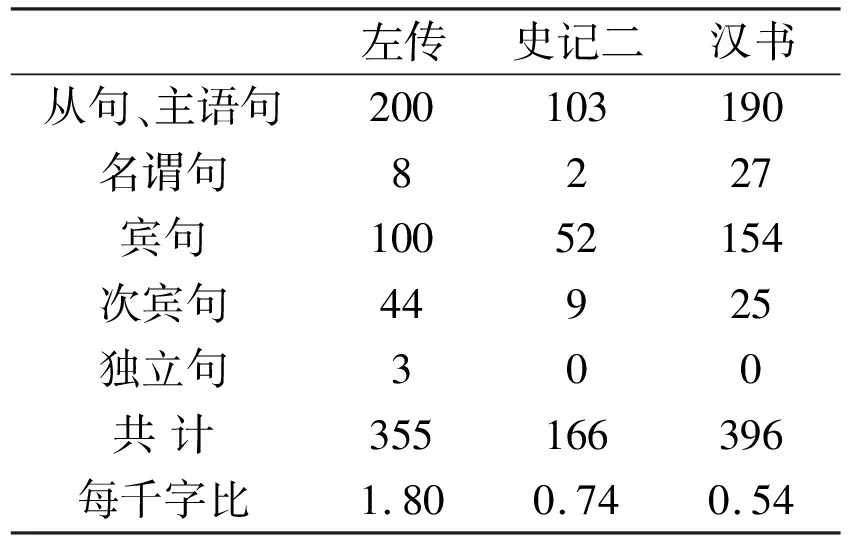

魏培泉(2000)考察了《左传》《史记》和《汉书》三部古籍中“之S”的出现频率。他将《史记》分为“史记一”和“史记二”两部分。(15)“史记一”为先秦部分,包括1-5、31-34、61-82、119等各卷;“史记二”为秦汉部分,包括6-12、48-60、85、87-104、106-118、120-125、127等各卷。“史记一”的语言比较复杂,从魏培泉(2000)的考察来看,“史记一” 使用“之S”的频率比《左传》还要高,这应该不是西汉时期的实际语言的反映。魏培泉(2000)对《左传》“史记二”和《汉书》三部古籍中的“之S”使用情况的考察结果如下页表1所示。

从《左传》到“史记二”,“之S”的使用频率由每千字1.80次下降到了0.74次,降幅为58.89%,这个下降的幅度是非常大的;从“史记二”到《汉书》,“之S”的使用频率由每千字0.74次下降到了0.54次,降幅为27.03%,下降趋势虽有所减缓,但其使用频率已不及《左传》的三分之一。考虑到《汉书》的语言很多是抄录《史记》的,其引用的奏诏和辞赋也很多,语言比较保守,在东汉时期实际的口语中“之S”的实际使用频率可能远远低于《汉书》的千字0.54次。

表1 先秦到东汉“之S”的使用频率(魏培泉2000)(16)表中术语含义如下:从句:主从句的附从句;主语句:用作主语的主谓结构;名谓句:用作名谓句谓语的主谓结构;宾句:用作宾语的主谓结构;次宾句:用作介词宾语的主谓结构;独立句:独立成句的主谓结构。

左传史记二汉书从句、主语句200103190名谓句8227宾句10052154次宾句44925独立句300共计355166396每千字比1.800.740.54

王洪君(1987)判定“之S”的标准比魏培泉(2000)要宽泛,但即使按照比较宽泛的标准,东汉以后,“之S”的使用频率仍然在下降。王洪君(1987)的考察结果如表2所示。(17)表中各种著作的统计数字摘自王洪君(1987),各时代的总计数字根据王洪君(1987)的数据汇总得出。

表2 三国至南北朝“之S”的使用频率(王洪君1987)

时代书名出现次数每千字比三国(吴)佛说太子瑞应本起经10.01六度集经410.63小计420.53两晋生经130.27搜神记60.16小计190.22南北朝世说新语230.38贤愚经210.17过去现在因果经10.02杂宝藏经30.06百喻经00小计480.15

王洪君(1987)的附录中详细地列出了其所调查语料中的“之S”的用例,为了便于比较,我们按照魏培泉(2000)的标准将其中从三国到南北朝的阶段的用例进行核查,排除其中一些可能有争议的用例(主要是VP为不带修饰语的单音节动词、并列动词和状词等),从而将表2整理为下页表3。

排除争议例句之后的数据显示,从三国时期到南北朝,“之S”的使用频率仍然处在不断下降的过程中:从东汉的千字0.54次下降到三国的0.26次,降幅为51.85%;从三国的0.26次下降到两晋的0.11次,降幅为57.69%;从两晋的0.11次下降到南北朝的0.06次,降幅为45.45%。

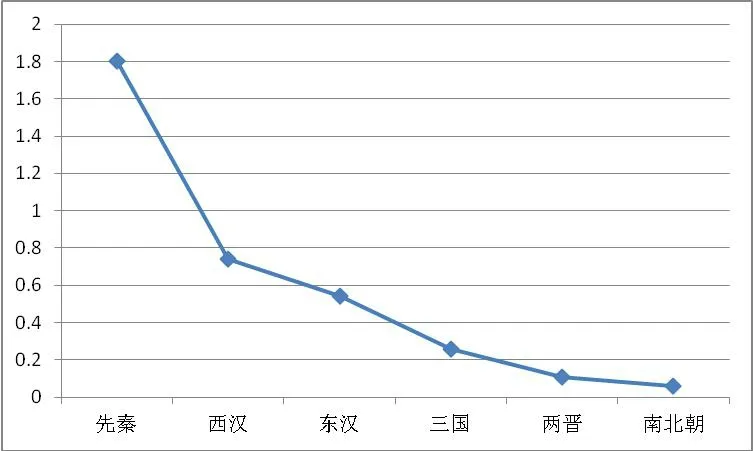

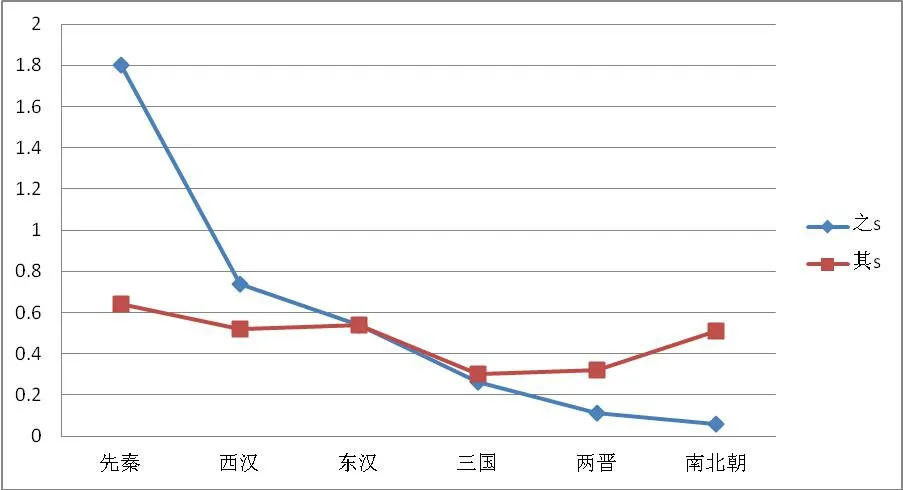

将表1和表3合并后可以图示为下页图1。

不难看出,从先秦到西汉这一段时间的变动最为剧烈,这也印证了大西克也(1994)和魏培泉(2000)的看法,即“之S”极有可能在西汉时期就已经从口语中消失了。不过在书面语中“之S”仍然维持着一定的比例,这个比例不断下降,到南北朝时期下降为千字0.06次,与先秦时期的1.80次相比,累积下降幅度为96.67%。

表3 三国至南北朝“之S”的使用频率(修正后)

时代书名出现次数每千字比三国(吴)佛说太子瑞应本起经10.01六度集经220.34小计230.26两晋生经50.10搜神记40.11小计90.11南北朝世说新语100.17贤愚经170.13过去现在因果经00杂宝藏经30.05百喻经00小计200.06

图1 “之S”的演变趋势

3.2 “其S”使用频率的演变

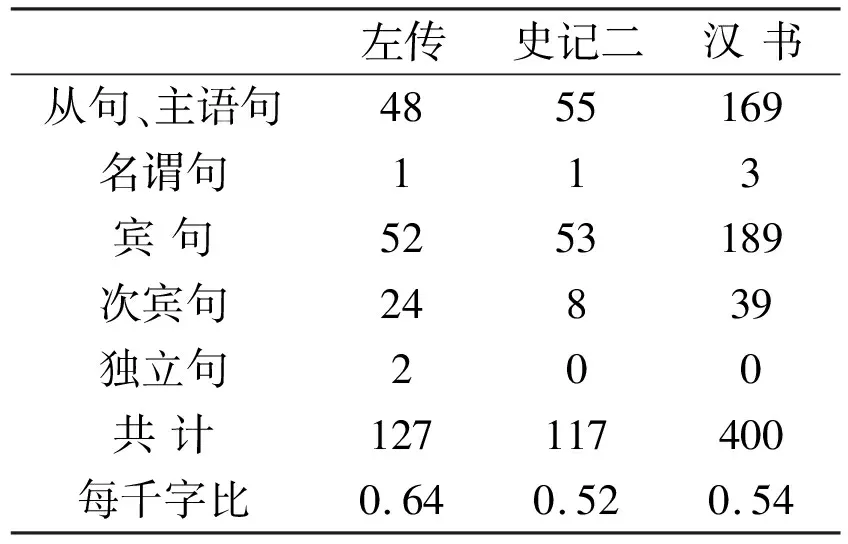

参照魏培泉(2000)的标准,我们考察了《左传》“史记二”和《汉书》三部古籍中“其S”的使用频率。结果如下页表4所示。

对比表1和表4可以看出:

1)从《左传》到“史记二”,“其S”使用频率有降低,但幅度并不大,从《左传》的千字0.64次降至“史记二”的千字0.52次,降幅为18.75%,(同一时期“之S”的降幅为58.89%)。从“史记二”到《汉书》,“其S”使用频率不降反升,但升幅不大,仅为3.85%,这个升幅可以视为因文体和各人风格差异而导致的正常波动;但在同一时期,“之S”仍然有27.03%的降幅(从0.74次降至0.54次)。也就是说,从先秦到秦汉,伴随着“之S”使用频率的急剧下降,“其S”的使用频率也开始下降,但下降速率远没有“之S”那么剧烈;当“其S”的使用频率下降到一定程度(千字0.5次左右)时就不再下降了,而同一时期的“之S”的使用频率仍然处在下降过程中。

2)在《左传》中,“之S”的使用频率大约是“其S”的近三倍(1.80:0.64),从《左传》到《汉书》,“之S”的使用频率从千字1.80次降为0.54次,累积降幅为70%,同一时期,“其S”的使用频率从0.64次降为0.54次,降幅仅为15.63%。经过这样不对称的发展,在《汉书》中,“之S”和“其S”的出现频率已趋于一致,均为千字0.54次。

表4 先秦到东汉“其S”的使用频率

左传史记二汉书从句、主语句4855169名谓句113宾句5253189次宾句24839独立句200共计127117400每千字比0.640.520.54

从三国到南北朝时期“其S”的使用情况如表5所示。(18)为了便于与“之S”在这一时期的演变情况相比较,在语料的选择上,我们完全比照王洪君(1987)。

表5 三国到南北朝“其S”的使用频率

时代书名出现次数每千字比三国(吴)佛说太子瑞应本起经40.29六度集经200.31小计240.30两晋生经20.04搜神记250.67小计510.32南北朝世说新语350.56贤愚经570.45过去现在因果经230.53杂宝藏经280.43百喻经171.01小计1600.51

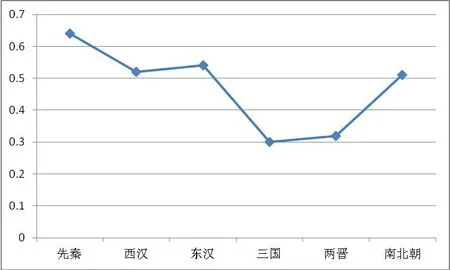

可以看出,从三国到南北朝时期,“其S”使用频率跟“之S”使用频率的发展趋势完全相反:在这一时期,“之S”使用频率是逐渐下降的(0.26>0.11>0.06);而“其S”使用频率是逐渐上升的(0.30>0.32>0.51)。“其S”的演变过程似乎经历了一次频率上的“触底反弹”。

将表4和表5合并后可以图示为下页图2。

将图1和图2合并可以看出“其S”跟“之S”明显不同的演变趋势,如下页图3所示。

很明显,“之S”的使用频率在先秦时期很高,西汉时急剧下降,从西汉到南北朝时期,“之S”的下降幅度趋缓,但下降趋势没有改变,到南北朝时“之S”已基本消失不见。“其S”的使用频率一开始就大大低于“之S”,且它的演变过程不是一味地下降,而是经历了一个“下降—平稳—再下降—上升”的过程,到三国时期,“其S”的使用频率已经高于“之S”,到南北朝时期,“之S”即使在书面语中也已基本消失而“其S”仍然维持在与汉代基本相当的水平。

不过,上述考察所显示的趋势很有可能失之偏颇。主要原因在于魏晋南北朝这一历史时期的语言情况和语料情况都相当复杂。在我们考察的作品中既有文人作品,也有以四音节为律的佛典文献。这两个因素都有可能造成“之S”和“其S”使用频率人为的升高。魏培泉(2004)就已经指出王洪君(1987)在这一点上有可能考虑不周。同时,他还指出,在东汉安世高译经中,“其”总体的使用频率极低;在支娄迦谶的作品中,“其”的使用频率却并不低;在《中阿含经》《十诵律》《四分律》几部大经中,“其”的使用频率又很低。种种迹象表明,语体、地域和个人习惯等因素都会对“之S”和“其S”的使用频率造成影响。如果考虑到这些复杂的因素,图3所显示的趋势显然过于简单、过于理想化了,甚至可能与事实相悖。比如从三国到南北朝时期,“其S”在很多地域口语中的使用频率就极有可能不是上升的而是下降的。不过,我们至少可以说,图3所反映的“之S”和“其S”的演变差异在某些文献所代表的语言变体中是存在的。同时我们也承认,其中的“其S”的演变趋势可能只是多种趋势中的一种而已。

图2 “其S”的演变趋势

图3 “之S”与 “其S”的演变趋势对比

3.3 “其S”功能的演变

从战国后期开始,“其S”发展出一些不同于“之S”的用法,主要体现在以下几个方面:

1)在兼语式“NP1+VP1+NP2+VP2”结构中,“其S”可以充当其中的“NP2+VP2”。这种由“其”作兼语的兼语式是战国末期才产生的,在之前的兼语式中,兼语用“之”不用“其”(李明2017)。例如:(19)例(14)至例(17)引自李明(2017)。

(14)且人所急无如其身,不能自使其无死,安能使王长生哉?(《韩非子·外储说左上》)

(15)其后小吏畏诛,虽有盗不敢发,恐不能得,坐课累府,府亦使其不言。(《史记·酷吏列传》)

(16)君与斗,廷辱之,使其毁不用。(《史记·袁盎晁错列传》)

(17)襄子曰: “我闻之于叔向曰:君子不乘人于利,不厄人于险。”使其城,然后攻之。(《韩诗外传》卷 6)

2)“其S”可以是一个判断句。太田辰夫(1964:15-16)曾指出,当主谓宾语为断语时,主谓之间不会插入“之”。(20)转引自魏培泉(2000)。这个观察对战国之前的“之S”和“其S”都是适用的,但是从战国末期开始,“其S”却可以是一个断语。例如:(21)例(18)和例(19)周法高(1990:136)和郭锡良(1980)已举,例(20)郭锡良(1980)已举。周法高(1990)认为“知其天也”这种结构是“以‘其’字为主语构成判断句式的名词子句”,郭锡良(1980)认为是“次系是递系句的判断句”。我们的看法与周法高(1990)相同。例(21)引自太田辰夫(2003:99),他是把这例作为“其”作主语的首见用例的(太田先生还举了另一例,但有歧义,此不录)。此外,吴辛丑(1985)和张玉金(2006)都认为《诗经·大雅·抑》中的“其惟哲人,告之话言,顺德之行;其惟愚人,覆谓我僭”是“其”作判断句主语之例。我们对此比较怀疑。一是因为这两个“其”未尝不可以解释为副词;二是因为这是诗歌中的用例,很有可能是受诗歌节律的影响而产生的特殊用法。

(18)以是知其天也,非人也。(《庄子·养生主》)

(19)人见其禽兽也。(《孟子·告子上》)

(20)何以见其是陈君也。(《谷梁传·桓公6年》)

(21)客人不知其是商君也。(《史记·商君列传》)

(22)船人见其美丈夫独行,疑其亡将,要中当有金玉宝器,目之,欲杀平。(《史记·陈丞相世家》)

(23)汉王引天下兵欲屠之,为其守节礼义之国,乃持羽头示其父兄,鲁乃降。(《汉书·高帝纪》)

(24)王子敬数岁时,尝看诸门生樗蒲。见有胜负,因曰:“南风不竞。”门生辈轻其小儿,乃曰:“此郎亦管中窥豹,时见一斑。”(《世说新语·方正》)

(25)有一老妪,识其非常人,甚乐其歌啸,乃杀豚进之,了不谢。(《世说新语·任诞》)

(26)时先入者,谓其是鬼。(《百喻经》)

(27)疑其非人,道住止而待之。(《搜神记》卷4)

(28)下视,知其石也。(《搜神记》卷11)

3)“其”和VP之间可以出现非指谓的连接性成分。洪波(2008)曾经指出,在先秦汉语中,当小句的主语和谓语之间出现非指谓的其他成分(主要是关联词或者指向主语的副词如“皆”等)时不使用“之S”。洪波先生以《论语》《左传》《孟子》中的“虽”为例,调查结果如表6所示。

表6 连词“虽”与“之S”的共现情况

虚拟让步事实让步S虽VS虽之V虽SV虽S之VS虽VS虽之V虽SV虽S之V1709022017

上表显示,“虽”引导的虚拟让步句不使用“之S”,只有在事实让步句中才会使用“之S”。即使是在事实让步句中,如果在S和V之间出现了连词“虽”,也不会使用“之S”,因此,没有“S虽之V”这种格式(统计数据为0)。洪波(2008)没有统计“S之虽V”的情况,我们的调查结果显示,“S之虽V”这种格式在上述文献中也没有出现。

可以根据上述事实进行推论:一方面,既然在事实让步句中存在着“虽S之V”的格式,那么也应当存在“虽其V”格式,因为“虽其V”即等于“虽S之V”;另一方面,既然不存在“S虽之V”和“S之虽V”这两种格式,也应当不存在“其虽V”这种格式,因为“其虽V”实际等同于“S之虽V”。

我们对先秦到西汉时期30多种文献进行调查的结果支持上述推论。在这30多种文献中存在 “虽其V”格式,但是不存在“其虽V”格式。“虽其V”之例如:

(29)叔向曰:“不既和矣乎?”对曰:“伯有侈而愎,子皙好在人上,莫能相下也。虽其和也,犹相积恶也,恶至无日矣。”(《左传·襄公30年》)

(30)吾由子事公孟,子假吾名焉,故不吾远也。虽其不善,吾亦知之;抑以利故,不能去,是吾过也。(《左传·昭公20年》)

(31)虽其善祝,岂能胜亿兆人之诅?(《左传·昭公20年》)

但是,从东汉开始,情况有了改变,“其虽V”格式开始在文献中出现了。例如:

(32)三十六病,千变万端,审脉阴阳,虚实紧弦,行其针药,治危得安,其虽同病,脉各异源,子当辨记,勿谓不然。(《金匮要略·妇人杂病脉证并治第二十二》)

(33)故其虽有缺隟,莫之敢指也。(《抱朴子·正郭》)

(34)其虽欲过礼,朕得不制之以礼乎?(北齐·魏收《魏书·王肃传》)

(35)斯老除馑,其虽尠明,戒具行高,然灯供养,后获何福?(吴·康僧会译《六度集经》)

(36)何者中嗔?其虽发嗔,造诸恶业,即生悔心,发露忏谢,嗔所生罪,速疾修其,对治方法,是名中嗔。(梁·曼陀罗仙共僧伽婆罗《大乘宝云经》)

(37)其虽灭度,五分法身,亦不灭也。(梁·宝唱等集《经律异相》卷14)

除了“其虽V”之外,还有“其若V”:

(38)欲决狐疑者明旦作食,请文殊师利等,令到其宫受之者,其若之官属皆当得其福,并罗阅国诸民皆因是功德可而为本。(东汉·支娄迦谶译《佛说阿阇世王经》卷1)

(39)其若咸驰至,亦不是彼法。(西晋·竺法护译《佛说阿惟越致遮经》卷1)

(40)其若见问,当作依违答之。(刘宋·沈约《宋书·元凶劭传》)

(41)我今既有集会余馔,欲以供之,其若来者,善得时宜。(刘宋·求那跋陀罗译《过去现在因果经》卷4)

(42)其若不乐,广分别说,当为略说,随顺厌离;其若不乐,听厌离法,当说叹佛,无上功德。(梁·曼陀罗仙共僧伽婆罗《大乘宝云经》卷5)

“其虽V”和“其若V”格式的出现,说明这里的“其+VP”格式已经跟先秦的“其S”很不一样了,因为“其虽V”和“其若V”是断然不能分析成“S+之+虽(若)+V”格式的(这种格式从来没有出现过)。“其”既然不能分析为“S+之”,那它就会自然地被重新分析为S,从而演变成为一个第三身代词。

4)“其S”可以用作主从句的主句或包孕句的根句。“之S”不能作主从句的主句和包孕句的根句,这一点前辈学者已有定论。在东汉以前,“其S”也遵循同样的规则。(22)吴辛丑(1985)认为《诗经·小雅·裳裳者华》中的“我觏之子,维其有章矣”中的“维其有章矣”语义已足,是“其”用作独立句之例。我们认为“维其有章矣”确实是独立句,但我们也可以把它看成是“其S”用作感叹句之例,这从上文的“我觏之子,我心写兮”中可以看出来。这样的话,《诗经》中的这1例也不构成反例。但是大约从东汉时期开始,这个规则渐渐不适用于“其S”了。吕叔湘(1985:15)即举了东汉时期的5例“其”用作主句主语的例子。魏培泉(2004:55-56)又补充了东汉佛经文献中的3例和南北朝时期的更多例证。转引数例于下:

(43)尔时其欲制其法教导一切,令法而不断绝。是为一事,具足得诸慧。(东汉·支娄迦谶译《文殊师利问菩萨署经》卷1)

(44)其已居家有信,欲出家为道,愿佛许之!(东汉·昙果共康孟祥译《中本起经》卷2)

(45)其饥五日,冒昧取果。(吴·康僧会译《六度集经》卷2)

(46)王逮群臣,徙着山中,其有两儿,乞则惠卿。(同上,卷2)

(47)然其卧睡,不知王来,乌曰:“友乎!王来捕子!”(同上,卷6)

(48)人所应有,其不必有;人所应无,己不必无,真海岱清士。(《世说新语·赏誉》)

3.4 “其S”和“其”的重新分析

综合上述,西周至春秋时期汉语中的“其S”是“之S”的一种变体形式,“之S”由“NP+之+VP”构成,“其S”由“Pro+其+VP”构成。“其S”的可及性程度高于“之S”。从上古汉语到中古汉语,“之S”演变的趋势是使用频率不断降低,最终基本消失,其变动幅度比较大,演变比较剧烈。“其S”的演变则相对温和,一开始其使用频率就不高,在经历了一段时间的下降之后,便维持在一个相对稳定的区域,在某些文献中的使用频率甚至有所上升,且在其发展的过程中还经历了一个功能扩展的过程。

大约从战国后期开始,汉语口语中的中度可及性事件逐渐失去了标记形式,“之S”在口语中逐渐消失,到西汉时,口语中一般已经不再使用“之S”了。当“之S”在口语中消失以后,在原来应当用“之S”的地方,语言使用者会用不带“之”的“NP+VP”来代替。这一事件影响到了“其S”的使用频率,但“其S”却并没有消失。因为汉语从古至今有一个重要的特点,即用Pro来回指具有高度可及性的名词和名词性短语,并维持语篇的连贯性(董秀芳1998,2015)。附着于其上的“之”(变为交替形式“其”)因此获得了存在的理由而保留了下来。不过,这时的“其S”已经与先秦时期不一样了,它已经发生了重新分析。既然“之S”已经消失,“其S”就失去了被分析为“主之谓”结构的基础,只能被分析为“主语+谓语”结构了。“其S”本来是由“Pro+其+VP”构成的,其中的Pro是主语,“其”则等同于“之”。当“主之谓”结构消失以后,“其”不能再分析为“之”了。这时,语言使用者会觉得“Pro+其+VP”结构所具有的回指和称代功能是“其”带来的,从而将本属于Pro的功能归到“其”的身上。这样一来,“其”就承袭了Pro的功能,结构中原有的Pro本就没有语音形式,在失去了回指和称代功能之后,实际上就从结构中消失了。这时,“其S”中的“其”就不再是“之”的交替形式了,它占据了Pro的位置,承袭了Pro的功能,变成了空代词的一个显形形式,在功能上与第三身代词相差无几。在这个过程中,“之S”的消失促动了“其S”的重新分析,“其S”的重新分析又促动了“其”的重新分析。

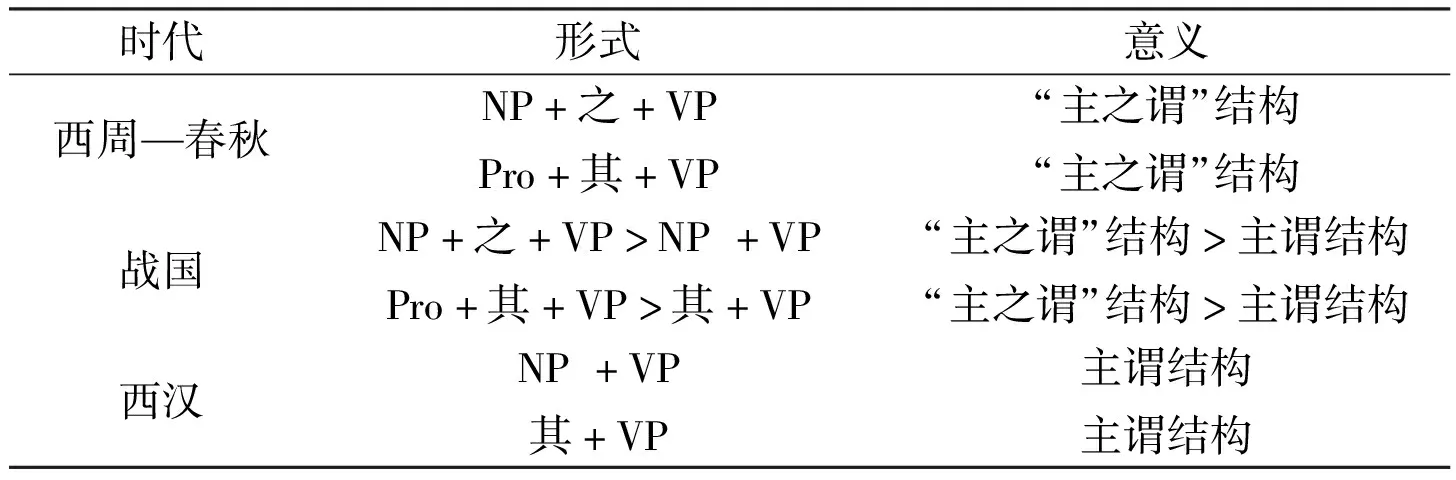

这一过程可以表示如表7。

表7 “之S”和“其S”的重新分析过程

时代形式意义西周—春秋NP+之+VPPro+其+VP“主之谓”结构“主之谓”结构战国NP+之+VP>NP+VPPro+其+VP>其+VP“主之谓”结构>主谓结构“主之谓”结构>主谓结构西汉NP+VP其+VP主谓结构主谓结构

当“其S”和“其”发生了重新分析之后,由于类推的作用,语言使用者会将“其+VP”的使用范围扩大到等同于“Pro+VP”。在某些先前不能使用“其S”的地方,“其+VP”结构也可以出现了。这就是3.3节所述的“其S”在战国以后产生的各种演变的原因。这些演变表面上看来似乎是“其S”的功能发生了扩展,实际上这些“其+VP”结构却是与先秦的“其S”完全不同的结构形式。也正是因为这个原因,在魏晋南北朝时期的某些文献中,“其S”的使用频率不但没有下降,反而有所上升。

前辈学者很早就注意到了上古汉语的指代“其”在中古时期的功能扩展。一般都认为“其”在中古时期演变为一个第三身代词是它的功能扩展的结果。但对“其”的功能扩展的源头和动因却并没有进行细致的分析。由于上古汉语的“其”的主要功能是放在名词的前头,作为领格形式而存在,“其”由领格形式扩展到主格形式,这是需要解释的。太田辰夫(2003:99)认为“其”用作主语是因为经常用在表时间的从句中,(23)太田辰夫(2003:99)举的例子是《史记·刺客列传》:“其之燕,燕之处士田光先生亦善待之。”由于“经常放在这种句子的句首,渐渐地,它的独立性似乎增加了。于是‘其’就被用作纯粹的主语了”。王力(1980:267)认为,“其”的非领格用法是一种错误的仿古,是受了口语中的“伊”“渠”“他”的类化。吕叔湘(1985:14)认为这些非领格的“其”可能代表了实际口语的“渠”。柳士镇(1992)也认为是一种类化,他认为“其”作独立句的主语是受了“其”作非独立句主语的类化。周生亚(2007:267)则认为可能有两个原因:一是语音的变化导致“之”和“其”的形态关系解体,从而导致语法功能变化;二是“之”和“其”的相互影响,“其”因受“之”的类化而功能扩展。汪维辉和秋谷裕幸(2016)则认为,“其”的演变大概是在“其S”用为判断句和“其S”用为使役式兼语句时发生的。

我们不太认同类化和语境影响的观点。首先,我们认为“其”功能扩展的源头不是名词性结构中用作领格的“其”,而是“其S”结构中的“其”。在这一点上,我们的看法与柳士镇(1992)、魏培泉(2004)以及汪维辉和秋谷裕幸(2016)有相似之处。其次,我们认为,“其”功能扩展的触发因素是“之S”的消失而引发的“其S”的重新分析。经过重新分析之后,“其”变成了一个Pro的显形形式,因此它可以出现在以往Pro占据的位置上。在这一点上,关键的因素不是语境,也不是类化。语境的拓宽是重新分析导致的结果而不是导致重新分析的原因;类化则是演变完成以后呈现出来的表象。“其”重新分析的最重要的诱因是“之S”结构的消失,其演变的机制是重新分析。

在“其”的功能扩展的过程中有两个现象值得注意。一是“其”到了中古后期(南北朝时期)仍然没有发展出成熟的作动词直接宾语的用法(郭锡良1980;王力1989:50;魏培泉2004:51-52)。二是“其”在一般情况下仍然不能与连词“之”连用(魏培泉2004:45)。(24)据魏培泉(2004)的考察,东汉六朝时期“其”与“之”连用仅有1例: i.不曾被其之所恼乱。(隋·阇那崛多译《佛本行集经》卷31)魏培泉先生认为,这可能是一种修辞现象。吴辛丑(1985)认为《诗经·鄘风·君子偕老》中的“其之翟也”和“其之展也”是“其”与“之”连用之例。这很有可能是受诗歌文体影响而产生的变异,且仅此2例,不足为凭。为什么“其”的功能扩展到了一定程度就停止了?是什么原因阻止了它的进一步扩展?我们认为这个现象也与第三身代词“其”来源于“其S”中的“其”有关。简单地说,由于第三身代词“其”来源于“其S”中“其”的重新分析,“其”的语法功能实际上是承袭了Pro的功能,因此,在Pro不能出现的地方,“其”也不能出现。在上古汉语的语法系统中,及物动词不能带空宾语,特别是当及物动词落单放在句末时,一般都要带上名词或代词“之”作宾语(董秀芳2005;蒋绍愚2013;(25)蒋绍愚(2013)详细考察了上古汉语的及物动词不带宾语的情况。从蒋先生的研究成果来看,在上古时期及物动词多数情况下要与宾语共现,及物动词不带宾语都是有极其严格的条件限制的。这些条件包括:连动共宾、“自/相”+动词、否定副词+动词、“可/宜”+动词、动词表类、动词指称化、动词表被动和省略宾语。朱冠明2015)。及物动词后的宾语位置是空代词不能出现的最典型的位置。这就决定了在“其”的功能扩展过程中,及物动词后的宾语位置必然是最难跨越的鸿沟。因此“其”在中古时期一直没有发展出成熟的作动词直接宾语的用法。“其”不能与“之”连用也是同样的道理,因为“之”的前面一般都需要有一个名词或名词性成分,不能是空位。

最后谈一谈“其”真正确立为第三身代词的时代问题。“其”的重新分析是伴随着“之S”的消失而开始的,因此,“之S”开始消失的时代就是“其”开始重新分析的时代。这个时间始于战国末期,到西汉时在口语中已基本完成(大西克也1994;魏培泉2004)。当“其”完成重新分析之后,它就不再是“之”的屈折形式了,它已经获得了第三身代词的主要功能,应当看成是第三身代词了。不过,它还是一个功能不完备的第三身代词。其后,“其”开始了它的功能扩展的进程,因此我们在战国后期到西汉时期就可以看到“其”用作兼语和判断句主语的现象;到了东汉时期,“其”可以用于主句和根句主语,“其”后可以带连词,构成“其若”“其虽”等格式。到南北朝时期,“其”功能扩展的脚步仍然没有停止。据汪维辉和秋谷裕幸(2016)的调查,在《周氏冥通记》中,“其”有独立作动词或介词宾语的用法:(26)例(49)至例(52)引自汪维辉和秋谷裕幸(2016)。

(49)但不知三师的是何者,即谓当作籍师、度师、经师义,为直是师师相承之三世邪?竟不问其寻觅此。(《周氏冥通记》卷1)

(50)昔与其于南海相遇便别,别来已二百余年矣。(同上,卷3)

(51)子良因问:“家师陶公何如?”答曰:“假令尔如其者,则期真不难也。陶久入下仙之上,乃范幼冲等也。”(同上,卷3)

(52)既从来未尝见此,不能不惧,而犹向其道:……(同上,卷3)

不过,我们应当注意,即使是在这4例当中,“其”作宾语似乎仍然是有限制的。这些例子中的“其”之后或多或少总还有别的成分,其中大概只有例(51)算得上是落单放在句末。这显示出,即使到这一时期,“其”的用法仍然受到它的来源的影响,因为落单在句末是Pro不能出现的位置,因此,承袭了Pro用法的“其”一直不能自由地在这个位置出现。在这一点上,可以说“其”的演变为Bybee et al.(1994)提出的“源头决定论”做了一个很好的注脚。(27)所谓“源头决定论”是指某个构式进入语法化过程时的实际意义决定了语法化所遵循的路径及其所产生的语法意义。请参看Bybee et al.(1994)。

那么,什么时候“其”才能够落单放在句末成为一个功能完备的第三身代词呢?我们认为,这个最关键的一步在“其”字身上并没有完成。这一步只有等到“其”的白读音形式“渠(佢)”取代“其”之后在南方方言中才最终完成。(28)关于“渠(佢)”是“其”的白读音形式这一点,请参看郭锡良(1980)、汪维辉和秋谷裕幸(2016)。不过这已经是近代汉语时期的演变了。一方面,新的语音和新的书写形式使一般人已经感觉不到“渠(佢)”与“其”之间的关联,“渠(佢)”逐渐摆脱了上古时期的“其”用法的影响;另一方面,及物动词必须带宾语这一条规则到中古以后逐渐不再适用了,魏培泉(2003,2004:57-68)、董秀芳(2005)及蒋绍愚(2013)都谈到上古汉语中及物动词之后用作回指的“之”,到中古汉语中被零形式取代。这两方面的原因促使“渠(佢)”最终跨越了“落单放在句末”这个最大的障碍而演变为一个功能完备的第三身代词。(29)具体过程尚待研究。

4 小结

本文考察了在语义和语法功能上与“主之谓”结构相当的“其S”结构从上古到中古时期的演变,我们发现,“其S”结构的演变与“之S”的演变并不同步,当“之S”从口语中消失以后,“其S”仍然存在,甚至在部分文献中的使用频率不降反升。与此同时,“其S”从战国后期开始发展出了一些新的用法,如“其S”可以用作兼语式,“其S可以是一个判断句、“其”和VP之间可以插入一个非指谓性质的连接成分如“虽”“若”等、“其”可以用作主从句主句和包孕句根句的主语等等。“其S”结构与“之S”结构虽然在语义和语法功能上有相通之处,但是在语用功能上并不完全一致。“其”是“之”位于Pro之后的屈折形式,“其S”的可及性程度要高于“之S”。当“之S”从口语中消失以后,“其S”在一定程度上受其影响而在使用频率上有所降低,但“其S”并没有消失。“之S”的消失对“其S”产生影响的更重要的方面是促使“其”发生了重新分析:“其”被重新分析为Pro的显形形式。“其S”的功能扩展是其重新分析的产物。“其”在中古时期始终没有发展出成熟的作及物动词宾语的用法,这与“其”源自于“其S”结构中的“其”不无关系。因为及物动词后宾语的位置是Pro不能出现的典型位置,故在功能上等同于Pro的“其”不能进入这个位置。“其”发展成为功能完备的第三身代词是在近代汉语时期,在“其”的白读形式“渠(佢)”取代“其”以后在南方方言中最终实现的。