华夏儿女劳作歌 乡风民情中国魂

——古代劳作诗专题研读

昆明市明德民族中学 刘雪媛

一、活动设想

作为中国最早的一部诗歌总集,《诗经》充满生活气息,它将生活日常、夫妻相处、农耕生活、军旅情愫都写进了诗歌中。高中统编语文教材必修(一)在“劳动与工匠精神”这一单元中选编了《诗经·周南·芣苢》和苏辙《文氏外孙入村收麦》,劳动是立身之本,更是中华民族的优秀传统,甚至是诗歌发展的起源,本设计除整合《芣苢》《文氏外孙入村收麦》《归园田居(其三)》《卖炭翁》《观刈麦》外,还整合《诗经·魏风·十亩之间》《蚕麦二首》以及屠哟哟女士获诺奖时的演讲词,从“劳动之美”“奉献精神”“乡土民俗”三个角度设计任务,希望通过此专题研读加深学生对劳动的热爱及对普通劳动者的理解,发扬中华优秀传统美德,提升文化传承与理解的语文核心素养。

二、活动目标

1.体会《诗经》及苏辙诗作自然朴质的语言特点,将古典诗歌改写成现代诗歌,培养语言运用能力。

2.掌握课内及补充诗歌思想内容,从现象到本质深入分析并阐述中国古代人民辛勤劳动的原因与意义。

3.赏析古代文人对农村生活的向往及对劳动的赞美,理解诗作呈现出的乡土民俗的审美价值。

4.从不同身份与角度品读诗歌与补充资料,阅读《乡土中国》,从社会学的视域理解劳动与古代中国。

三、活动过程

(一)课前准备

教师准备《十亩之间》与《蚕麦二首》的注释与学案;印发屠哟哟获诺奖时的演讲词。学生以4 人为一活动小组,参与各项学习任务;预习《芣苢》《文氏外孙入村收麦》,自主朗读并翻译,理解诗歌内容。

(二)课堂实施(4课时)

导入:农村与泥土展现了中国人的特征,费孝通在《乡土中国》说:“乡土社会是靠亲密和长期的共同生活来配合各个人的相互行为,社会的联系是长成的,是熟习的。”劳动是产生文学作品的重要源泉,我国最早的一首叙事诗歌,即《吴越春秋》中的《弹歌》就描述了捕猎情形:“断竹,续竹,飞土,逐宍。”让我们借助古典诗歌,走进田间地头,看看古人们的劳动生活。

任务一:描述古代劳作诗所描写的场面

【活动一】学生用是诗化的语言形式改写《芣苢》。

提示:车前草呀粲粲明,采呀采呀采不停。车前草呀粲粲明,摘呀摘呀摘不赢……

【活动二】用开火车的形式将《文氏外孙入村收麦》翻译为白话文。

【活动三】自读《十亩之间》《蚕麦二首》,对照翻译与赏析,理解诗歌思想内容。

任务二:品析古代劳作诗所蕴含的审美价值

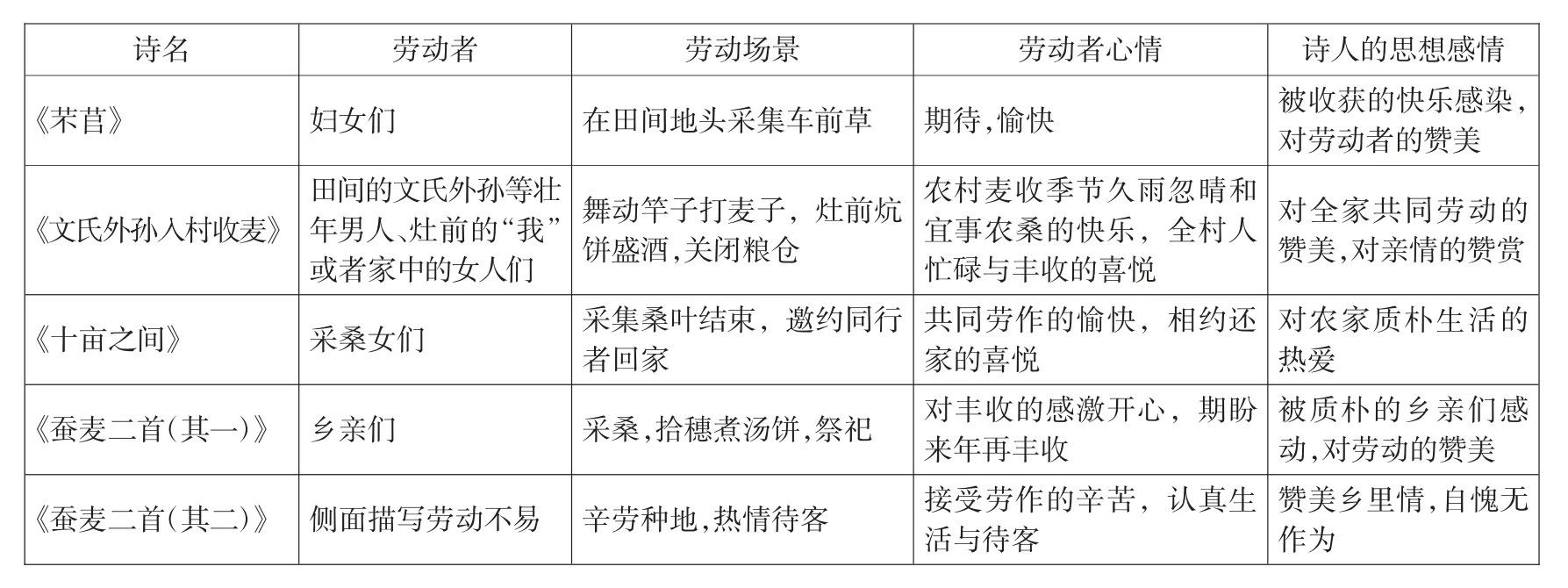

【活动一】小组合作讨论劳作诗中的画面、人物的心情等,并填写下表。

【活动二】小组合作探究“虽然劳动辛苦,但劳动者依然热爱并辛勤劳动”的原因。

提示:劳动生活的苦楚会被劳作带来的满足感与幸福感冲淡,劳动带来收获之乐、互助之情、宴饮之欢、利他之暖;劳动拉近人与人的距离,培养了人们积极生活、吃苦耐劳、热情好客、团结友爱的精神品质。

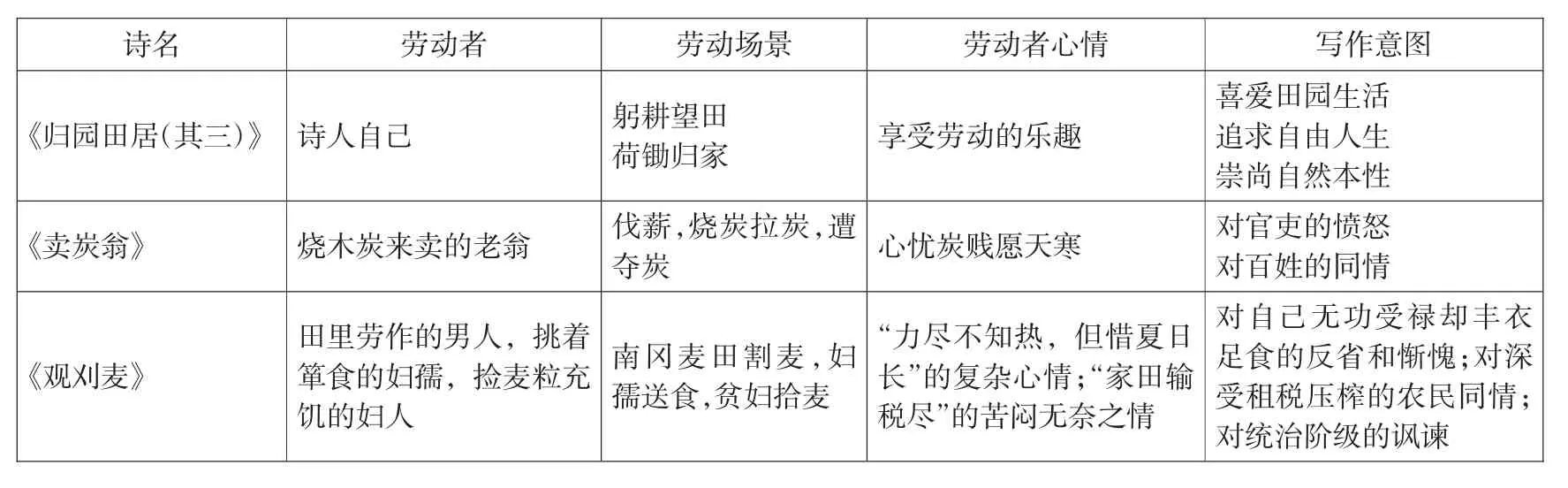

【活动三】比较分析《归园田居(其三)》《卖炭翁》《观刈麦》中所描述的劳动情形,及诗人的写作意图,填写下表。

【活动四】根据以上两个表格,总结古代劳作诗的思想价值及写作特点。

总结:思想价值在于蒙上了诗人不同的主观色彩。普通的劳作诗注重表现人的勤劳、厚重、清淳、天真等,表现劳动带给人的快乐;归隐的劳作诗不仅能使人感受到田园的纯净美好,而且能表现诗人清高自适的情操;带有讽喻色彩的劳作诗是诗人用血泪作成的,表现诗人对人民的同情担忧,也是诗人民本观念的强烈表现。写作特点在于大都采用叙述和描写的手法,把人物放在日常劳作中加以表现,以场景描写为主,兼有人物的细节描写。

任务三:探究古代劳作诗所具有的现实意义

【活动一】阅读下面一段话,写写你对劳动意义的理解(200 字左右)。

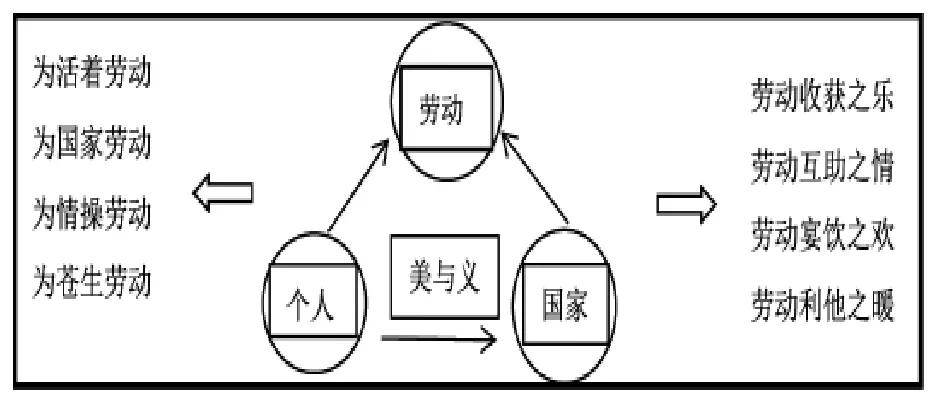

“民生在勤,勤则不匮。”劳动是财富的源泉,也是幸福的源泉。“夙兴夜寐,洒扫庭内。”热爱劳动是中华民族的优秀传统,绵延至今。可是现实生活中,也有一些同学不理解劳动,不愿意劳动。有的说:“我们学习这么忙,劳动太占时间了!”有的说:“科技进步这么快,劳动的事,以后可以交给人工智能啊!”也有的说:“劳动这么苦,这么累,干吗非得自己干?花点钱让别人去做好了!”

提示:我们当下的劳动形式不局限于农耕与纺织了,随着劳动行业的增多,人们对劳动的内涵也就有了巨大变化。人们劳动的最初目的是为了生存,但人活着不能只为了生存,劳动在今天还有更深广的意义,为国家、情操、苍生而劳动,这样才能获得更多的幸福感和满足感,这也是每个人心中生发出的对生命价值与生活意义的追求与渴望。

【活动二】播放屠呦呦纪录片的片段,听屠呦呦获得诺贝尔奖时的演讲,举例谈谈你对新时代劳动的理解。

任务四:探究古代劳作诗所渗透的文化内涵

【活动一】查找资料,小组合作探究以上劳作诗中关于“农作物”“农耕技术”“乡饮酒礼”“生殖崇拜”等的文化内涵。

示例:《十亩之间》提到“曰杀羔羊,跂彼公堂”,就体现了古代“祭祀礼”与“乡饮酒礼”的仪式。古代人在丰收之时需要祭祀祖先与天地,乡人聚会宴饮也有“乡饮酒礼”,我们现在获得食物、衣物太容易,缺乏感恩与敬畏之心。《芣苢》中的“芣苢”是车前草,古代先民认为吃了车前草可以多子多孙,这与“生殖崇拜”有关。

【活动二】阅读费孝通先生的《乡土中国》中的第一章“农耕生活”到第三章“熟人社会”,从社会学的角度谈谈古代中国农业文明、政治模式,对当下高速发展的社会及中国人的品行的借鉴意义。

(三)课外学习

【活动一】分组收集关于“农作物”“农耕技术”“乡饮酒礼”“生殖崇拜”四个主题的资料,制作手抄报。

【活动二】继续阅读费孝通先生的《乡土中国》,写一篇读后感(不少于600 字)。

板书设计:

四、活动感评

劳动才能创造美好生活,“富贵本无根,尽从勤里得”,因此,劳动常受到诗人的关注,也留下了许多歌颂劳动的名篇。虽然当下劳动的形式发生了转变,但劳动者身上体现出的勤劳坚韧依然是中华儿女的优秀品质,“劳动最光荣”依然是亘古不变的真理,想要过什么样的生活,就必须付出怎样的努力。

劳作诗的专题研读,旨在引导学生们体会劳作诗中展现的自然美、劳动美、人性美、人情美与乡土美,并深刻体会劳动者辛勤劳作,甚至遭遇各种磨难,依然坚持劳动的乐观精神,帮助学生们树立不同行业的劳动付出与所得之间存在差异,不以劳动所获得的经济利益当作衡量其意义的唯一条件的正确观念,并从古代诗歌中的劳动者延伸到当代普通劳动者身上,学习他们乐业、奉献等精神品质,实现培养“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”的核心素养的目的,发挥“文以载道”“诗以言志”的作用。