感染人类的七种冠状病毒特征比较

郝海梅,常 虹,周红兵,白万富,石松利,2

(1.包头医学院药学院,内蒙古 包头 014060; 2.包头医学院蒙中药活性物质与功能研究所)

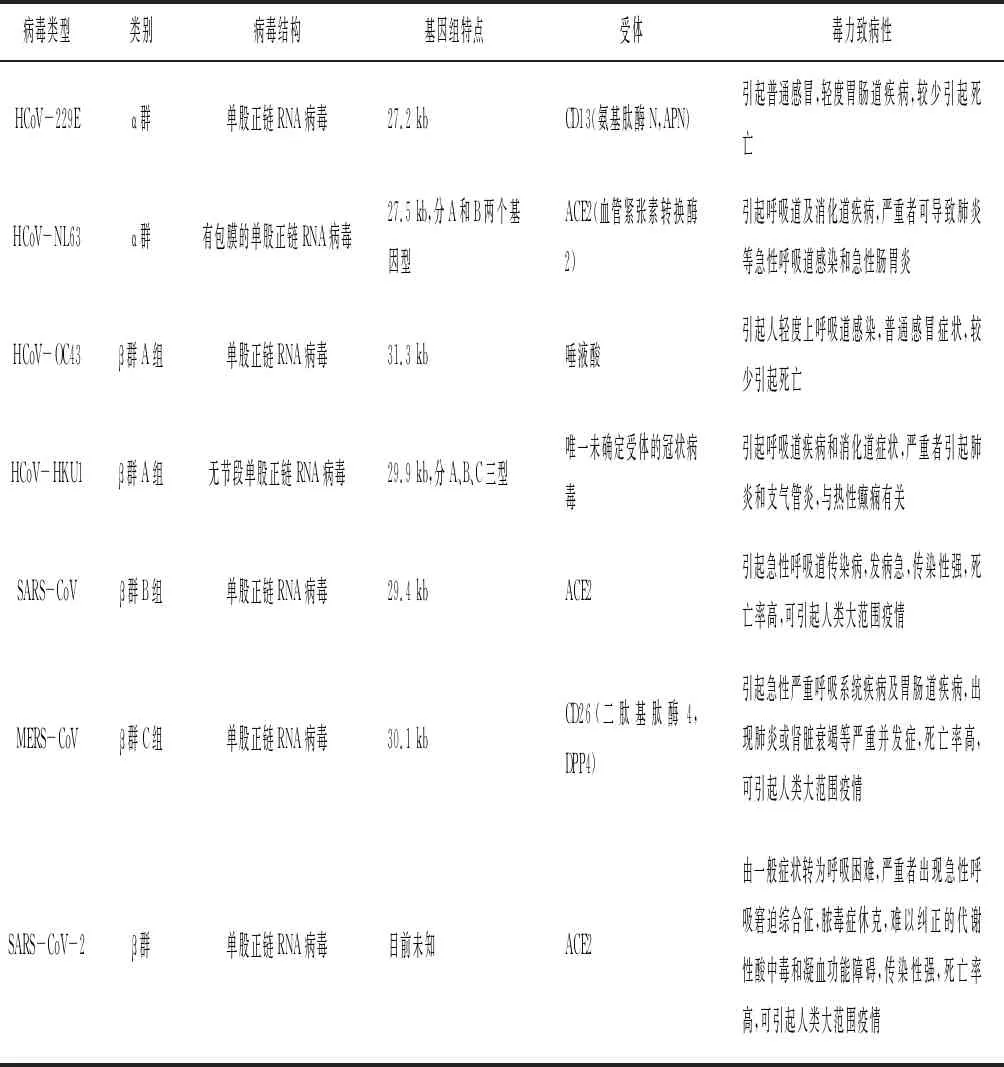

冠状病毒(coronavirus, CoV)是对人类和动物健康造成严重影响的病原体,占人类所有上呼吸道感染的5 %~30 %,并且它们还参与了下呼吸道疾病和肠胃炎的发生[1],严重情况下可危及生命,对经济和社会产生巨大影响。1937年,冠状病毒首次从一种鸟类传染性支气管炎病毒中分离出来,这种病毒能够严重破坏家禽种群。在过去的几十年里,科学家们发现冠状病毒可以感染鼠、狗、猫、猪、牛等动物。1965年,首次在普通感冒患者的鼻腔中发现该病毒。由于在电子显微镜下观察到病毒表面的纤突类似“皇冠”,因而命名为冠状病毒;1975年,ICTV正式定名冠状病毒科,并根据病毒的血清学特点和核苷酸序列的差异,将冠状病毒科分为冠状病毒和环曲病毒两个属[2]。根据血清型和基因组特点冠状病毒亚科被分为α 、β 、γ 和δ 四个群,β 群再分为A、B、C三组[3],其中α 和β 群只感染哺乳动物(包括人类),γ 和δ 群则主要感染禽类[4]。冠状病毒是一种基因组全长为27~31.5 kb的正链RNA,具有多形态性,是已知RNA病毒中最大的一类。其基因组主要编码4 种结构蛋白:刺突蛋白(S)、核衣壳蛋白(N)、膜蛋白(M)和囊膜蛋白(E),其中N蛋白、M蛋白和E蛋白参与病毒的组装,S蛋白是病毒进入的主要媒介同时也是决定宿主范围和致病性的主要因素[5,6]。到目前为止,发现可以感染人类的冠状病毒一共有7种,分别为HCoV-229E(人冠状病毒229E)、HCoV-NL63(人冠状病毒NL63)、HCoV-OC43(人冠状病毒OC43)、HCoV-HKU1(长翼蝠冠状病毒HKU1)、SARS-CoV、MERS-CoV以及此次新发现的SARS-CoV-2[7-14](见表1)。本文将对以上7种可感染人的冠状病毒相关特征进行综述,以助于加强对冠状病毒的全面认识与了解。

1 HCoV-229E(人冠状病毒229E)

HCoV-229E最早于20世纪60年代在美国被发现,属于冠状病毒α 群,多数呈圆形或椭圆形,病毒粒子是直径大约100~120 nm的球形有包膜的颗粒。Thiel[15]等人对HCoV-229E进行了病毒重组,并对其基因组进行了测序,结果显示该病毒基因组全长约27.2 kb,RNA链5 ’端有一甲基化帽子,3 ’端有Poly A尾巴,直接具有mRNA的功能[3]。该病毒主要定位于人呼吸道上皮最表层,病毒的释放部位也在此。

表1 各型可感染人的冠状病毒特征

HCoV-229是具有急性呼吸道症状的成年患者的常见和重要病原体,通常会导致较轻的流感样疾病[16],感染呼吸道和肠黏膜表面,引起轻度呼吸道感染症状以及胃肠道疾病,但偶尔也可与儿童、老人和基础疾病患者中更严重的呼吸道感染有关。其平均潜伏期3 d,潜伏期范围为2~5 d,主要在冬季流行,人群普遍易感,通过呼吸道飞沫传播[17]。其主要宿主来源是非洲的蝙蝠,其中骆驼科动物可能是蝙蝠和人类病毒之间潜在的中间宿主[18]。

2 HCoV-NL63(人冠状病毒NL63)

2004年,HCoV-NL63首次在荷兰的一名婴儿呼吸道感染患者的鼻咽抽吸物中被发现[19,20],并首次被分离鉴定,该病毒属于冠状病毒α 群,基因组全长27.5 kb。病毒附着和感染靶细胞需要HCoV-NL63与硫酸乙酰肝素蛋白聚糖的结合,并与其受体——ACE2相互作用进入宿主细胞[21]。

HCoV-NL63与儿童上呼吸道疾病或下呼吸道疾病有关[22],人群普遍易感,在多个国家和地区流行,呈全球性分布。其通常在冬季末感染流行,潜伏期范围2~5 d,主要感染婴幼儿及免疫功能低下或具有基础病的成人[20],症状包括发烧、咳嗽和肺炎等,主要通过呼吸道飞沫和人与人接触传播[17]。Tao[23]等人对2007年至2010年在肯尼亚收集的蝙蝠样品进行筛选,鉴定出了与人类CoV-NL63密切相关的序列,并表明该病毒起源于蝙蝠,随后研究发现蝙蝠可导致NL63样病毒,是人类病原体HCoV-NL63的祖先。

3 HCoV-OC43(人冠状病毒OC43)

HCoV-OC43是由Mclntosh等人最早在1967年美国马里兰州鉴定出的可引起上呼吸道和轻度呼吸道感染的病毒[24],是呼吸道感染中最流行的冠状病毒,其属于冠状病毒β 群A组,基因组全长31.3 kb。HCoV-OC43作为一种最常见的人类感冒病毒,虽已报受体可能为唾液酸,但S蛋白的感染进入机制仍不明确[25]。

HCoV-OC43通常在冬季表现出峰值活性,偶尔在初夏出现。人群普遍易感,主要在13岁以下儿童中检出,且检出率最高的年龄组为0~1岁,表明其在婴幼儿中的传播率较高。临床表现为头痛、肌肉疼痛、喉咙痛和鼻咽炎等[26],主要通过呼吸道飞沫和人与人接触传播[17]。该病毒在19世纪末开始流行感染,其宿主源头可能是牛冠状病毒,被认为是从家畜(牛或猪)的体内产生[27]。

4 HCoV-HKU1(长翼蝠冠状病毒HKU1)

HCoV-HKU1于2005年由一位香港学者Woo[28]及其团队首次从一位肺炎患者体内分离,并将其定义为一组新的冠状病毒,属于β 群冠状病毒A组,是已知基因组序列的所有冠状病毒中G+C含量最低的(32 %)。经测序确定该病毒基因组全长29.9 kb,与β 群其它冠状病毒具有相似的基因组结构。

HCo V-HKU1在世界范围内普遍存在,主要在春夏季流行,各个年龄段皆有感染者,主要易感人群为儿童。香港4181份来自急性呼吸道感染患者的鼻咽抽吸物样本显示[29],在87例(2.1 %)患者中检测到冠状病毒,其中CoV-HKU1阳性有13例。在该13例患者中,11例为儿童,8例为基础疾病患者,临床表现为发烧、咳嗽、痰多、腹泻和呕吐。该调查发现,CoV-HKU1感染的儿童发烧时间较短(平均1.7 d),但高热惊厥的发生率很高(50 %)。与其他冠状病毒相似,上呼吸道感染是CoV-HKU1感染的最常见表现,严重时可引起肺炎、急性细支气管炎和哮喘加重,主要通过呼吸道飞沫和人与人接触传播[17]。Joyjinda[30]等人在泰国蝙蝠粪便以及职业中接触过蝙蝠粪便的人体内检测出了HCoV-HKU1,证实了蝙蝠可能为HCoV-HKU1的宿主源头。

5 SARS-CoV(严重急性呼吸综合征相关冠状病毒)

SARS又称传染性非典型肺炎,于2003年始于我国并在全球大范围内暴发,全球累计报告发病8 422例,死亡916例,其中我国共报告发病患者7 748例,死亡829例,占全球约90 %[7]。同年4月首次在加拿大完成了该病毒全基因组测序,其病毒大小约60-120 nm,全长约29.7kb,是一群基因组最大的有包膜病毒。SARS-CoV感染肺内上皮细胞,其S蛋白通过与血管紧张素转换酶2(ACE2)受体相结合,在动物宿主细胞的细胞浆内进行入侵复制。

SARS-CoV感染会导致流感样综合征的突然发作,包括发烧,干咳和非呼吸道症状,例如腹泻,肌痛和头痛等[31]。其潜伏期在2周内,一般为2~10 d,流行爆发时间主要集中于冬春季节,人群普遍易感,流行程度强,传染性高,病死率约为9.6 %,主要发病年龄集中在20~30岁。研究报道[32],其源头宿主可能为蝙蝠和果子狸。目前其传播途径为:人与人之间通过呼吸道飞沫传播、气溶胶传播和手接触传播;动物与人之间可能为果子狸或蝙蝠到人。

6 MERS-CoV(中东呼吸综合征相关冠状病毒)

MERS被认为是继SARS之后第二个对人类产生巨大威胁的疾病。MERS-CoV是2012年9月在沙特阿拉伯王国首次发现的一种新型病毒,截至2017年7月,全球共报告2040例实验室确诊病例,导致712人死亡,其中大部分病例来自阿拉伯半岛[33]。MERS-CoV属于β 群冠状病毒C组,首次在荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学医学中心进行全基因组测序,全长约30.1 kb。感染部位为肺内上皮细胞,主要与下呼吸道及胃肠道、肾脏中的二肽基肽酶4(DPP4)结合入侵宿主细胞,具有明显胃肠道症状甚至肾功能衰竭。

MERS-CoV主要在冬春季节爆发,潜伏期最长为14 d,性质相对稳定,在低温或低湿度条件下更稳定,并且在48小时后仍可以恢复[34]。人群普遍易感,死亡率高达75 %,发病中位年龄为49岁,病死率随年龄增加而上升。据调查[28],单峰骆驼被认为是MERS-CoV感染的可能来源,因为在西班牙加那利群岛、阿曼和埃及的骆驼中曾发现过MERS-CoV的中和抗体。目前调查结果显示该病毒在人与人之间通过密切接触传播;动物与人之间可能为单驼峰到人。

7 SARS-CoV-2(新型冠状病毒)

2019年12月,不明原因的肺炎在我国陆续出现并迅速蔓延,我国疾控中心当即采取公共卫生应急措施。随后中国科学家排除了SARS-CoV(严重急性呼吸综合征相关冠状病毒)、MERS-CoV(中东呼吸综合征相关冠状病毒)、禽流感以及其他常见呼吸道病毒,并于2020年1月7日短时间内从患者体内分离出2019-nCoV并对其进行基因组测序,结果显示2019-nCoV与SARS-CoV具有约70 %相似的遗传序列[35]。2020年1月12日,世界卫生组织正式将造成武汉肺炎疫情的新型冠状病毒命名为“2019新型冠状病毒”(2019-nCoV)。2020年2月11日,ICTV(国际病毒分类学委员会)正式将引发疾病的新型冠状病毒命名为“SARS-CoV-2”(严重急性呼吸综合征(SARS)冠状病毒2号)。

SARS-CoV-2是目前人类发现的第七种可感染人类的冠状病毒,于2019年12月在我国大面积暴发,流行性强,传播迅速。冠状病毒是一个大的病毒家族,中国科学家率先对SARS-CoV-2基因组进行了测序,并将数据提供给全球的研究人员。该病毒属于β群冠状病毒,病毒粒子是直径大约60~140nm的呈圆形或椭圆形的有包膜的颗粒。采用与人血管紧张素转换酶2(ACE2)结合方式入侵宿主细胞,感染呼吸系统、胃肠道、睾丸,影响心功能以及肝脏功能。

SARS-CoV-2与严重的SARS-CoV和MERS-CoV感染相似,患者表现出病毒性症状,并出现严重的肺炎,包括发烧、呼吸困难和双侧肺浸润[36]。就目前调查结果SARS-CoV-2潜伏期为1~14 d[37],病死率约3.1 %(动态变化中),人群普遍易感,老年人及有基础疾病者感染病情较重,儿童及婴幼儿也有发病。可通过呼吸道飞沫和接触传播,而气溶胶传播和母婴传播仍有待考证。对于病毒的可能来源,根据Scripps研究所的基因组测序分析,Andersen等人认为SARS-CoV-2最可能的起源遵循两种可能情况之一。第一,病毒是通过在非人类宿主中自然选择进化到目前的致病状态,进而跳到人类身上。虽然研究人员怀疑蝙蝠是SARS-CoV-2最可能的宿主(因为其与蝙蝠冠状病毒非常相似),但目前还没有关于蝙蝠与人类直接传播的记录,表明蝙蝠可能是某个中间宿主而已。另一个假设是从动物宿主中的非致病性病毒跳到人类,然后在人类种群中进化到当前的致病状态。例如穿山甲冠状病毒的RBD结构与SARS-CoV-2非常相似,穿山甲冠状病毒可能通过其他中间宿主传播给人类[38]。

综上所述,冠状病毒HCoV-229E,HCoV-NL63,HCoV-OC43和HCoV-HKU1感染世界各地的人们,通常会引起轻度至中度的上呼吸道疾病。SARS-CoV、MERS-CoV和SARS-CoV-2会引起异常严重的呼吸道感染,甚至危及生命,可在人类中引起大范围疫情。研究报道[39],人类冠状病毒通常在12月至4月之间循环传播并显示出明显的冬季季节性。其中,HCoV-229E,HCoV-OC43和HCoV-NL63在整个冬季流行(从流感季节开始之前一直持续到流感季节结束);HCoV-HKU1主要在春夏季节流行;SARS-CoV和MERS-CoV主要在冬春季节流行。SARS-CoV-2是一种新型冠状病毒,目前此病毒的流行病学尚未完全清楚,仍需进一步调查研究。当前,及时有效的治疗措施十分重要,希望在发挥出已知的药物疗效基础上能够筛选出更多有效药物,以及尽早研发出特效疫苗和特异性药物。目前为止,冠状病毒的流行仍将对人类造成严重的威胁,带来巨大的全球健康负担和紧迫的公共卫生挑战。对冠状病毒流行病学的监测和对其流行病学特征的了解对于冠状病毒感染的预测、预防和控制十分重要。因此,应加强对其全面监测,进一步加强对不明原因肺炎的监控,以便发现新型病原体并做好及时应对措施。