徽州山民饮食习俗的审美特征研究

罗 昊

(徽商职业学院 电子信息系,安徽 合肥 231201)

人类的美食文化,除了生理满足外,其实还是一个非常复杂神秘的视觉审美系统。当饮食不再单纯为了解决饥饿温饱时,便成为风俗礼仪。“吃”便成为风俗审美的具象。这个从单纯物质到物质与精神的转变,应属于人类“文明的起源”的一部分。从美学角度看,徽州民间饮食美学特征主要表现在下面三个方面。

1 型色之美

人们在春秋祭典、香社神会、节庆庙会中敬献美食,这是人性最古老也是最朴素的情感表达方式。祭源之于礼,礼载之于食,食传之于情。用各式香酥美食佳肴表达本真之美,这些型(形)色俱佳的可赏之物,可食可赏。维系着血缘情分,往往成为风俗审美的重要部分。

1.1 徽州食文化是从民俗祭祀活动中衍生而来

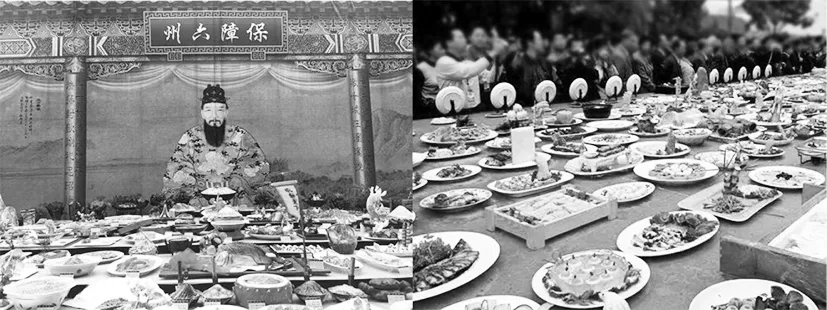

吃的礼仪,带有儒学审美中贵族审美意味。徽州人重情谊,重人伦,“月月有节”,“四季有庆”,祭场不分贵贱,祭食不分好差,衍生了复杂的“吃的文化”。唐朝以后,以汪华老家绩溪民间的“赛琼碗”最具典型的审美文化意义,这一经久不衰的重大孝祭活动,成为徽州山风吃俗审美的源头之一。在上千年的薪火传承、往复审美渐变中,从虔诚、自发、简单的家族祭祀,到有组织、定时间将数百碗供品奉献在汪王庙的汪公像前集体展示,这是汪姓大家族的“千家宴”,也是一场乡土气息浓郁的美味“视觉大餐”,背后积淀着移民、宗族、礼节的生活情趣和鲜活的审美故事[1]。

1.2 “赛”的祭祀活动形式是饮食审美形成的基础

徽州人时尚的“赛”是古风,也是风俗审美的表达方式。“赛琼碗”从祭祀蜕变为一种美食竞技,让百姓“琼碗”技艺和审美特色在岁月蹉跎中徐徐定格,演化为一种区域性社会风俗,引导着民间菜肴的审美导向,催生、引发了民间饮食风俗的一系列变化。徽州人用“菜”诉说着地方神——汪华的信仰,用“肴”撬动睦族的审美情怀。

图1 徽州赛琼碗

“琼碗”最初来自山民或经商之家,每一种菜品的偶然发现和审美实践定格,具有鲜活的理论意义。一家一户,锅灶碟碗,型色齐备,或素或荤,品种繁多,琳琅满目,徽菜经历了形、色、味的审美心理成熟过程。通过对菜肴的“型形整理”和“察颜观色”,诱发食者的视觉审美情趣。千家万户的嗜好,万灶千丁的口味,奠定了“赛琼碗”色彩丰富,也奠定了徽菜审美型色的乡土品格。讲究型色是与徽州人宁静致远的心境、聚族而居的人伦节庆氛围是分不开的。如图一所示。他们将信仰、学识、谈吐、风仪等风俗心理变成生活艺术,融入了徽菜的每个细节;将吃的生理需求提升为心理享受,将吃的礼俗融入审美之古风,使有型的菜谱约定俗成为文化传统,有色的菜肴放大为生活气息,成为审美意义上的乡土情怀。

1.3 研究徽菜的色与味逐步形成了其着色的审美和技巧

徽菜中着色的审美和技巧的演变,是基于人们对不同食物的色感与味觉联想的研究而逐步形成的。徽州人做菜“重色”是有源头有讲究的。最初,是因山区劳作时间长、强度高,身体中盐分散失过快,偏重豆瓣酱、酱油造成的。久而久之,形成单一的“浓油赤酱”色彩偏好。因此,最初的民间徽菜均以“红烧”为主,色彩以添加的浓油赤酱为标准。“色”能剌激食欲,能营造美感,能激发品尝热情[2]。随着营养观审美观的不断改进,外埠徽馆徽厨,开始重视菜品本身的色彩,学会了利用徽州山珍原料本色的合理配搭,精雕细刻,烹饪出色彩丰富、美韵无穷的菜肴。在各种菜的选料制作过程中,一般厨师会考虑美食者的胃口和色彩的敏感度以及审美的要求来设计每一套菜的“形象”。如以肉圆与香菇、青菜、胡萝卜、紫菜、蛋丝烹饪制作的“五色绣球”,将徽菜的色彩运用表现到了极致,它用肉圆滚粘蛋丝、青菜丝、胡萝卜丝、香菇丝、紫苏丝,蒸熟后码放到盘里,显得十分斑斓炫目。

花色搭配体现着厨师的审美水准,也引导着社会的审美导向。在美食品尝过程中,善于思考和总结的徽厨,对徽菜的型色合理搭配,由山区农家小菜而登上“大雅之堂”。最具典型审美意义的有,用褐黑的鳝段加蛋白烹制的“雪里送炭”和用鲜蚕豆瓜与虾仁共炒出的“藉翠虾仁”。这些精工制作的菜肴,视之形美,尝之味鲜,品之色丽,忆之而余韵不迭。

2 本味之美

徽州地处山林,原著山民立足本地山珍土货原料优势,靠山吃山,以泉为汤,强调以鲜为美的“原汁原味”,最大限度地突出本味,使有味的原料(鸡、鸭)“出味”,使无味的原料(海参)“入味”,在自身发展中不断丰富菜品风味的审美内涵。

2.1 本味特征的诞生源于徽州居民的就地取材和烹饪方式

徽菜最初的美食魅力来自山野天然原料,号称“山珍”。在山村村民手中,随意一把“山野之珍”,山菇、石耳、野笋、地衣、橡子等,简单一番“加工制作”,这些沾满山泥味道、泉水清香的农家常菜,便成了地道的美味佳肴。这就是徽州的地方风味,强调的是菜的“本真滋味”。“以鲜为美”是美食的基本审美要求。鲜是植物“本味”的特性显现。这味道深深被一方水土所滋润,早已在时光荏苒中与故土、乡民、记忆、朴实、坚实等情感和信念融于一体。这些菜的味道,是原料的味道、厨艺的味道,是审美的味道、人情的味道,也是文化的味道、 历史的味道[3]。

徽人做菜追求菜的“本味”,从不用味精调味,讲究生态粗放的“野性”、“野味”。有句行话叫“快火去其腥,温火炖其味”,而本味的效果是用“火功”做出来的。因此“重火功”是徽菜的一大特色,与“出味”相对应,有旺火急烧、小火展炖,微火浸卤,或炭火烤、熏、焖等,徽厨的“火候”把控是硬功夫。徽厨到了上海开徽馆后,除了用冰糖“提鲜”,其他仍坚守菜的鲜美“本味”。

2.2 徽州不同特色菜品的形成因素

对当地特色食材的发现、提炼与组合是形成徽州不同特色菜品的重要因素。这其中,“问政山笋”别称“白壳苗(乌头镜)”,产自歙县问政山上,因笋色玉白,指掐出水,坠地则碎而闻名。清人汪薇曾有诗赞“群夸北地黄芽菜,自爱家山白壳苗”。择此上等竹笋烹煮,以麻油为辅料做成。其出锅之菜,笋味鲜甜微酸,肉质脆嫩,汤浓正酣,食之销魂,是山中地道千古名菜。这些以天然山珍选料取胜的美味,质本清纯,本味不杂,既是在享受天赐人间美味,也是在畅游风俗审美乐园。

2.3 徽菜独特的口感和风味源于食物制作方法的尝试和研究

对食物的特殊制作方法的尝试和研究形成了徽菜独特的口感和风味。央视《舌尖上的中国》栏目,曾对“徽州毛豆腐”进行了美食推介。“豆腐上浓密的绒毛,带给人们丰富的联想,比如说动物。这里的确有生命,白色的细丝是毛霉菌的菌丝,是它们赋予豆腐新的活力。毛霉菌分泌蛋白酶,让大豆蛋白降解成小分子的胨类、多肽和氨基酸。这一系列转化,赋予了豆腐异常的鲜美。这种浓郁的风味,被徽州人称作‘家乡的味道’。”而上好的毛豆腐表面会均匀分布着黑色的小颗粒,其称为孢子,而菌丝间细小的颗粒是散落的孢子,那是毛豆腐成熟的标志[4]。这样专业又具体的解释,让食者对这道菜品的形、味的形成有了更客观和充分的认识。如图2所示。

图2 徽州毛豆腐

围绕着保持“本味”,徽州人炒菜讲究软糯可口,味美隽永;炖菜讲究汤醇味鲜,熟透酥嫩。除根据菜肴的特点和要求之外,采取不同的烹饪技法,使菜的鲜、嫩、香、味、形、色、意及营养达到一种完美融合的状态,从而使徽菜形成了香、鲜、酥、嫩的风格和极佳的美感。如,徽菜以烹制山珍野味而闻名,“沙地马蹄鳖,雪中牛尾狸”,南宋时即为著名菜肴。而“火腿炖甲鱼”、“腌鲜鳜鱼”等,其特点是选料结实,讲究火功,保持原味。更有“石耳炖鸡”、“臭鲑鱼”、“徽式烧饼”等将食材、火功、色泽、口感、品相、味道融会贯通的代表佳作,如图3所示。注重原汁原味和色彩的搭配,以增强美感效果,激发人的食欲,使“吃”不仅是食“味”而且成为一种“大众艺术”的享受。

图3 徽州的黄山烧饼和臭鲑鱼

3 菜名之美

徽菜源起于唐宋民间,跨越元明,(徽馆业)鼎盛于清、民国,是个有着八百年历史源流的古老菜系。在“无徽不成镇”、“无绩不成街”的那个年代,徽菜随着徽州商人的足迹转战大江南北。哪里有徽商,哪里就有徽菜馆,哪里就有徽州美食文化。

3.1 徽菜的命名与其来源和制作过程紧密相关

清朝乾隆之后,一大批普通农家厨子为了生存而转战大江南北,一跃成为专业厨师。徽菜馆业在徽商的推进下,从百户千家的“纯农家”菜,登上市镇“大雅之堂”,通过器具改良、形制整理、口味调整、色泽搭配,尤其是菜名的文化内涵挖掘,全面提升了菜系所具有的整体品质和美学意义。

徽菜分农家土菜和徽馆菜两部分,细数徽菜菜名,每个菜都有“名”的“出处”和菜的“来历”,也就意味着每个菜都有与人文背景相关联的“简历”或创制过程。比较早的徽菜菜名,简单,直白,直呼其菜,没有内涵美感可言。如炒青菜、滚豆腐、炖猪脚等。在文人食客的帮助下,徽厨或徽馆老板千方百计在菜名上做足功夫,一方面整理徽菜的最主体部分农家土菜,让每一道家常菜都有一个历史蕴含的名字,或与环境相关,或为某人首创,或附美丽传说,如将“一锅熟”改名“一品锅”,如图四所示。“炒火腿”改名“刀板香”,“干锅炖”改“红烧肉”等,赐予菜名更多文化内涵,给予食客更多的审美回味。另一方面,与时俱进,不断创制新的菜名品种。晚清和民国期间,上海、武汉等大城市开馆的徽商老板,在商业竞争背后,把徽馆菜名的审美寓意美提升到了一个新水平。如把山珍海味始于一锅,美其名为“全家福”,用鸡丝和豆芽配搭,雅号“银芽鸡丝”。抗战期间,绩溪人邵仁卿在上海开“大嘉福”菜馆时创制了四道“抗日菜”,一道是“火腿烧甲鱼”,美名为“火烧铁甲斗日兵”;二道为“锅巴浇杂始”,叫“哗啦一声炸东京”;三道为“徽式蛋汤”,菜名是“踏平东海水波浪”;四道是“净炒红根菜”,叫“红嘴鹦哥唱太平”[5]。

图4 徽州一品锅

3.2 徽厨的文化背景造就了徽菜的型色审美和其文化底蕴

在徽州故土,民间徽菜的菜名菜单也显示了不凡的人文底蕴。“一品锅”背后有乾隆下江南在农家吃“一锅熟”赐名的传说,如图四所示;“毛豆腐”,因朱元璋征战兵败徽州休宁一带,饥不择食品尝而成为“御菜”。“臭鳜鱼”因走商人捎带回家路远变味而“一举成名”,也成为食客们津津有味的审美聚焦点。

徽菜除了菜品原材料如家禽、野兽、水产、蔬果的天然美质,更主要的是它古老而辉煌的历史,它那充满诱惑力的文化底蕴。乡村宴席中,与琼碗有着同样审美意义的还有婚丧嫁娶中不同类别的宴席,宴席档次名称以吉数表达。如绩溪县城有“六大盘”,岭南有“九碗六”,岭北有“吃四盘”。这些乡村家宴糕点酒水体系完整,荤素配搭精妙,菜案菜名古老,讲究“上台鸡(吉)、下台鱼(余)”,讲究什么场合什么时节吃什么菜。如吃年夜饭必备“红烧肉”,象征生活红红火火;上“炖全鸡”,象征吉祥如意;上“徽州圆子”,象征一家人大团圆;上“烧全鱼”,象征着“年年有余(鱼)”,彰显礼仪程序等级,碗盘数量不仅显示出宴席档次高低,更是一种文化礼遇。菜的实在,名的丰富,更是一种寓意吉兆审美。这些充满了乡土气息、文化内涵和审美价值的乡村家宴,真正体现了徽菜菜系内在的人文品质和审美风格。

菜名是解读每一道徽菜形成过程中的审美标志。由菜名而衍生的文化故事,显示了徽菜的文化蕴美。人们在品尝美味的同时,又增添了风俗审美享受,让人的心情放松,食欲倍振,使徽菜审美价值得到充分释放。

4 结语

徽州不只是地理上的时空称呼,她具体到日常生活的方方面面。徽州的饮食美学经历历史的沉积,厚重而弥新。从本真美学到形色美学,从古朴美学到内涵美学的升华。每一步都包含了历史人文发展的印迹,真实地再现了古徽州的民俗风情。