缺席与重构之间— 从东海大学窥探“合院式”空间的现代性

李云琦

(福州外语外贸学院 艺术与设计学院,福建 福州 350200)

一、背景:东海大学在中国现代建筑史书写中的囿限与缺席

1.贝聿铭、陈其宽、张肇康与东海大学的兴建背景

1950年,由基督教联合董事会捐助并兴建了一所当时学生人数五六百人的小型大学,其选址位于台湾省台中市西郊的大肚山之上,取名为东海大学。东海校园作为著名的中国现代校园规划案例,其不再仅囿限于以单栋建筑的辉煌去重构中国现代建筑的话语,而是借由“合院”的空间向度作为中国现代建筑史深度的开门。校园主要的设计者为贝聿铭、陈其宽与张肇康先生,三位先生都属于最早一批接受正统现代主义建筑训练的华人现代主义者。其中贝聿铭,是一位西化的“美籍华人”,作为当时翩然于国际建筑舞台的明星建筑师,我们普遍因为东海校园内被其列为个人事务所作品的路思义教堂而将整个东海校园视为贝先生的作品。但是翻阅当下诸多相关的文献和著作,实际上对东海大学校园规划产生实质影响的却是陈其宽、张肇康两位先生。东海大学建筑系的郭文亮教授即在文章《解编制:早期东海大学的校园规划与设计历程》中开宗明义引用了贝先生访谈的语录:“我只是对规划方案提出了初步的蓝图,具体的规划则由陈其宽、张肇康二位先生执行。”[1]

后两人中的张肇康与陈其宽先生,前者同贝先生一道,就读于美国哈佛大学建筑学系,师承现代主义大师格罗皮乌斯,深刻体会到现代主义建筑对于材料和构造理性的重视。在早期东海校舍的构筑方面,张先生在这三人中着力最深。而后者则不止于在格罗皮乌斯事务所从事建筑设计,其自身更是一位文人画家,陈其宽先生在东海校园规划中,被赋予的主要任务就是针对整个校园建筑群落与地景进行空间层面的经营位置。而东海大学所呈现的面貌又因三人所关注的空间向度不同而注入了东海校园空间对于“现代”及“中国”更加微妙的谱系差异。他们是第一批接受现代包豪斯教育且直接师承格罗皮乌斯等现代主义大师的华人建筑师,同时他们自身又因袭着中国传统文化的根基,因此,东海大学一方面继承了正统的包豪斯精神,另一方面陈其宽与张肇康先生华人建筑师的身份及情感又使得东海大学承载了探索中国传统文化的涵咏嫁接于现代主义空间之上的设计实验。但是,文化精英色彩浓厚的东海大学之于中国现代设计的当下省思,显然不应简单落入过度诠释宏观架构的窠臼,而仅仅解释为“现代与传统间的探索”,或者只聚焦于陈其宽、张肇康等人的中国情怀。因而“合院”之于本文的意图,其亦在于由此作为研究文本的向心力,分析这段事件遗留的多种空间动力,由此更加精细地诠释“合院”之于东海大学校园规划的积极角色。

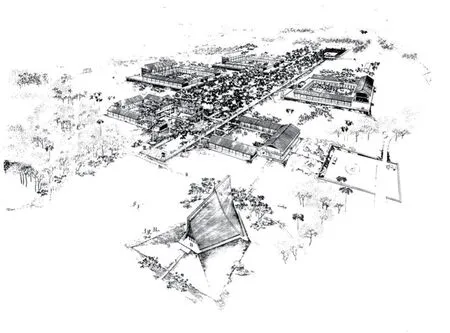

在具体的规划上,东海大学创校之初即兴建了多组“合院式”的建筑群组,这些“合院”也以其各自所承担的功能而共同建构起了早期东海大学的整体校园面貌。其中包含有:1.文理大道两侧的主要教学区域;2.男女生宿舍、教职员宿舍;3.原艺术中心;4.后期白墙围塑的“女白宫”、建筑系馆等(图1)[2]。因此东海大学早期的建筑实验可以说是中国现代建筑第一次大规模的尝试与“合院”发生关系。如同汉宝德先生所言:“他们意识到‘三合院’是中国建筑的基本空间单元,认识了梁柱结构是中国建筑的基本结构原则,开间制是空间与结构的基础。”[3]在西风东渐的20世纪五六十年代,在传统官式大屋顶与方盒子玻璃幕墙的形式博弈间,“合院”成为了“肤浅的复古主义”和“贫瘠的工业激情”之间的权宜之计。

2.中国现代建筑史书写的囿限与缺席

图1 东海大学校园主要的合院群组(1.文理大道两侧文学院;2.学生宿舍;3.艺术中心;东海大学“女白宫”)

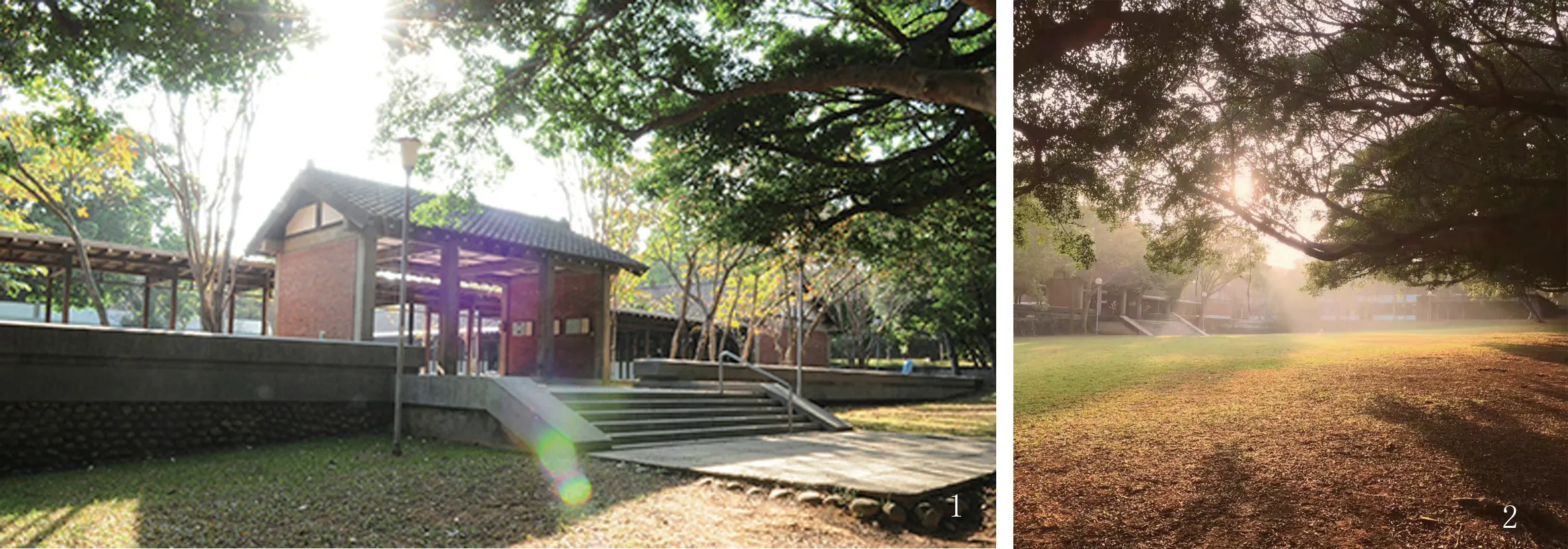

图2 文理大道

图3 文理大道及其周边环境(陈其宽全景水墨表现)

图4 路易康萨尔科生物学院中心广场水渠

但是,将民居和园林转化为“合院”的空间向度,合理地承接现代主义建筑的抽象形式,“平衡”却在20世纪90年代前在台湾建筑界转换为了意识形态的危机。建筑史学者徐明松先生的文章里提到,东海早期规划在当时的社会经验里,保守人士认为红墙绿瓦、颜色艳丽的宫殿建筑才是中华文化建筑的延续,接受粗浅西方教育的自认为前卫人士的年轻世代则觉得东海缺少大破大立的精神[4]。郭文亮教授也指出,在年轻世代的批评中认为东海仍然延续了传统的建筑形式,只是把宫殿改成了民居……这个世代没有经历前一个世纪的苦难中国,也没有机会亲身体会中国城乡山水与人情。所以对他们来说,“中国”只是一个跟日常生活无关的抽象概念[5]。

某种程度上,东海的“平衡”在既定历史语境中,反而沦为了主流社会形态背景下的空间孤例,即使在地域设计重新被纳入批评体系的当下,在省思文化根基“缺席”的话语中,这一中国现代建筑史上“庞大事件”的代表作品仍未在建筑史中获得应有的重视。此外,在追求前进的努力中,将“合院”作为揭示传统空间构筑向度的创造力出之,甚而也未被后来者批判性地继承,亦成为今日检视现代运动自身是否具有地域合法性这一充满悲剧的问题中必须迫切反省的历史事件。在此宽广脉络之下,“游离于当下设计语境”的东海意义或许就同塔夫里对现代建筑之洞见:“既处在历史传统之中,又隔绝在历史传统之外,沉浸其中而依然超脱……我们不无忧虑地发现,它也把批评的武器对准了自身。”[6]

二、重构:既延续又差异的“合院”地景

1.“园林—民居”:文理大道与其两侧的合院建筑群

“文理大道”与“合院建筑”本应分开论述,前者代表着属于景观的视域,后者则是传统院落的空间语汇。但是从陈其宽先生的言论里,这二者间的态度却很明确:园林与民居。在《东海风》的记载里,陈先生曾提到:“东海校园的设计,真正的精神不是在房子本身,而是在房子与房子之间—院子的部分。有很多人一直认为我们设计的特色是汉唐的建筑风格,其实不是如此。中国人在建筑上最大的发现,就是三个房子或四个房子合在一起,围成一个院落……房子本身非常简单,不简单的是三间房子间的关系变化。到了庭园,这个关系变化就更多了,它不但有房子、还有墙、还有廊、还有树。然后围成空间。”[7]因此陈先生关于东海校园的设想,“合院”并不囿限于传统的建筑符像,陈先生要做的是整个东海大学“园林空间的感觉”。“文理大道”就暗示出了一种园林想象的品质和语言(图2),作为今天整个东海大学最重要的轴线,汉宝德先生曾说:“若干年后,当我有机会站在文理大道的中轴上向远山眺望时,很佩服贝先生、陈先生他们的卓见。”这得益于对地形的一种尊重。因东海大学自身即地处大肚山之上,文理大道朝东的坡向可以俯瞰市区,且台中市区身后延绵不绝的中央山脉,日升月落气象万千,景致颇为壮观。文理大道没有依照惯例将地势填平,近400米的林荫步道沿中心缓坡延展,两翼大榕树沧桑的古木形态成为文理大道强大的生命线围绕着深庭教舍,构成休憩场域与人文场域融揉其间的园林空间语境。如今的文理大道,可俯瞰市区的中轴东向尽头已被日渐茂盛的凤凰木遮蔽,西向尽头的端景是加建的图书馆建筑。然而“文理大道”中轴两侧不设端景的做法才应是当时空间营造的关键,我们不能只沿着当下空间尺度上的变化去理解陈其宽先生等人当时形塑空间的动力,因此有必要回到原先的草图和历史文献解读其中投射出的相互关联。台湾著名建筑师程绍正韬曾对笔者言,当年陈其宽先生曾对他谈及西向的尽头就是代表文人理想园林的相思林,东向则是打开俯瞰台中都市盛景的视界,一条文理大道联结了传统与现代间更加开放的“中国”(图3)。但是却也知道,即使是西向尽头陈先生眼中隐遁独立的相思林,其实与中国传统并无关系,真正中国传统的做法,是自风水学观察找到主轴,然后把建筑安置在主轴上,自上而下,层层向后延伸,而不是把建筑群向两侧安置[8]。这样的手法倒更加类似于路易康设计的萨尔科生物学院中心广场的那条经典的水渠(图4),是意料之外情理之中的以西方现代建筑的基本构成手法,向场地自身故事和历史回望的建筑动作。有所不同的是,文理大道远离了诸如路易康对神圣静谧的精致追求,反倒多了园林流变时的身形与意气,通达透彻,入木三分。

文理大道两侧的合院建筑群几乎也是从头开始的现代设计实验,我们可以借用汉宝德先生的一段描述:“除了四合院格局之外,其实它并不符合中国的章法。它没有开在中轴上的门,中庭的比例不对、进口自上向下走犯中国人之忌;更不用说平屋顶了。可是中国人在适应各种地形、各种自然环境时,早已创造了多种的建筑形式,北方的地穴形式住宅也是没有什么章法的。陈先生利用RC伞状与白墙壁,像用毛笔一样,轻松地勾画出一幅动人的作品,这是传统的活用。”[8]丢开板起脸来的儒家教化空间,多了些修身养性的怡然自得。“文理大道”名字的由来也在于中轴线两侧的文学院与理学院,“文理”介入不是直接比较,而是透过场域的一种隔空对应,这种空间的间接性本身就是一种文学的手法。本应是空间对等并置于轴线两侧的文、理学院,文学院显然位置更加提前,理学院在大树的遮掩下含蓄地往后退了几个身位,隐约之间,这个看似偶然的错位点,文学院的影响力就这么弥散了过来,从而削弱了理学和工学的“冰冷”(图5)。细部空间处理上的微妙差异,一般人很难察觉,程绍正韬先生曾同笔者介绍,文理大道两侧的合院空间,还暗涉了陈其宽与张肇康两人相似而又不同人生阅历所埋下细腻的空间诠释。早期中轴线两侧的图书馆、美术学院(现行政区、学务处)为陈其宽先生所设计(图6),陈其宽作为一位文人画家兼建筑师,贯穿始终的是他对人文情感的空间追求,因此细看这组建筑和其景观的营造,像建筑半隐的入口,没有那么直白,同时整片的由水芙蓉覆盖的水景弥散出一股东方气韵。同陈其宽先生的“浪漫”不同,张肇康先生则是个踏实的现代主义执行者。同样是追求传统的意象,由张先生主持设计的右侧建筑群早期作为行政区,开阔的草坪,灰、白的原色建筑虽也构成墨分五彩的传统意味,但是如果没有斜屋顶与院落的组合,与一般现代建筑无异,至少在这一组建筑群里,张肇康先生的理念似乎与凸显空间张力的现代主义更加契合(图7)。陈、张两位前辈在理念上更擅胜场,二者间的协同合作亦形成了合院空间的“情”与“理”。陈其宽注重整体的氛围营造,他开启了一条关于现代诗意空间语言的实验路径,张肇康则注重转化中国的传统木构,让它合理地符合现代主义的构造原理,并保留构筑留下的手工性;一隐一张的空间呈现则敞开了文理大道两侧合院群的另外一个维度:既平易近人、颇具诗意,又如此恣意狂放。

2.在地—院落:早期男女生宿舍楼与合院

值得注意的是,在贝聿铭、陈其宽、张肇康1954—1956年间介入到东海的设计规划之前,东海大学的空间愿景已经由联董会和纽约委员会奠定了基调。依郭文亮教授的文章论述,东海大学规划设计的背后,其实当时还隐藏有两个业主:台湾的东海校董会以及在纽约的委员会。曾担任中国基督教大学联合董事会(简称联合董事会)执行秘书长的芳威廉博士在1952年4月所撰写的《我所欲见的设于台湾之基督教大学的形态备忘录》里提到:“这所学校必须有‘简单的校舍,不是不吸引人,但是必须不假虚饰而且有效率’,而且‘这样的校舍必须尽可能配合其场所和环境’。”如果说文理大道两侧的学院建筑是借民居的朴实建筑形制、小建筑群组配合地景的错综复杂,由此来对应“简单、不假虚实”“融入周遭的环境”的校园基调,那么东海早期宿舍的合院群组,究竟又该呈现怎样的空间面向?

图5 文学院与理学院一进一退,形成理学院前方的开放草坪(1.从文理大道看文学院;2.从文理大道看理学院)

图6 陈其宽营造的早期图书馆、美术学院空间

图7 张肇康营造的早期行政区域空间

相较于文理大道两侧建筑群组所承担的东海校园最重要的地景面向。宿舍楼的建筑群组则更加侧重于同“在地”间的关联。从一个“读者”对于文本的接受而言,宿舍楼的建筑群组十分巧妙地承接起了现代主义建筑要素同传统造园要素间的同理同构,使得某种现代与传统的对立变得更加暧昧和模糊。而这个边界消解,使各设计要素得以互相渗透、互相影响的关键就在于三位先生对于宿舍楼区域坡地地形的空间形塑。从一开始,这个俭朴又温和的坡地就在寻求自身应有功能的存在(图8),就好像海德格尔对于梵高画中耕地农妇的破鞋发出的由衷赞美:“这器具属于大地,它在农妇的世界里得到保存。”而针对东海早期宿舍楼的空间预想,现代主义的元素包括底层架空、联结各建筑之间的通廊、保留构筑本身的材料本性。这些新建筑的重要要素因“在场”的坡地而巧妙分置于合院的各空间场域,形成更为灵动的空间动线和竖向分层,并表现出类似于赖特流水别墅般“建筑就像地里长出”的形态表征。因女生宿舍对安全性和私密性有更高的要求(图9),由白色石墙和水泥空心砖虚墙搭配圈围出内院空间,不仅形成“庭院深深深几许”的园林况味,还巧妙地暗指了一种防御领域。原本属于现代主义的构造要素,加上内省式的传统院落,也重新诠释了现代主义和传统造园间关于遵从“在地”自身的同理同构。它们无关西方布扎体系的古典装饰,也非明清建筑中的雕梁画栋,贝、张、陈等人所提倡的不假装饰、传达空间与“在地”间的关联,才是真正的“现代合院诗意”。

3.屋顶—院落:原艺术中心倒伞状屋顶与合院

建筑之于社会大环境之难,难在语言。尤其是20世纪五六十年代,正是中华建筑界对于“中国建筑”是西化还是向传统重新学习的一个重要历史语境。“东海大学”建筑另一重要的成就在于“倒伞状”结构的运用(图10)。让传统的记忆在一个新的文化土壤中获得新生,东海大学艺术中心的“倒伞状”建筑结构联结起了在方盒子语境下对于中国传统建筑坡面屋顶的现代想象。这种想象同文理大道两侧的合院建筑群以及早期男女生宿舍建筑群不同,本就是内省的庭园配合“方盒子”建筑表征语境下藏漏的“坡屋顶类型”,它消解了形式语言上关于唐宋建筑风格还是日式风格的无休止争议,反倒指向了一种属于精神范畴的借建筑性格省思西方现代运动释放出的先于个人意志而形成的尚同规范。就同密斯空间语汇中流露的关于帕特农神庙原型的想象,艺术中心亦已分不出是现代主义的空间本质,还是传统的造园情境。但是倒伞状结构转译“坡屋顶”在20世纪五六十年代介入台湾现代建筑的实验却不止于东海大学,在另一位重要的华人现代主义者王大闳先生的作品里也扮演过重要的角色。不置可否,陈其宽、张肇康与王大闳先生相互熟识,就像同时期大陆的冯纪忠与林风眠先生,他们那一代承袭正统现代主义的建筑师、画家,他们普遍有着前进与前卫的执着,却共享着某种对于历史的敏感。也许对于不熟知建筑史或是人文史的“读者”而言,根本不会感知到这种细腻的空间关系,抑或仅仅视为一种形式的意指,但那确是那一代中国现代建筑象牙塔上的先行者们在空间中为“合院”语汇悄悄埋下的伏笔。

图8 与“在地”发生关系的男生宿舍内庭院

图9 女生宿舍圈围形成的“防御领域”

三、省思:不止于“合院世界”

作为不同合院群组的整体,东海大学讲述了一个与西方现代建筑截然不同的空间故事。“合院”作为空间叙事的主体,在内容上强调人工环境与地形的互相型塑,强调建筑与地景要素的尺度关系,同时借由庭院的空间形制指涉出内省的文化性格。“合院”或许之于张肇康、陈其宽等早期现代主义的华人建筑师而言,是更接近于中国建筑文化的人本特色。究其原因在于“合院”的语汇本身并无涉及从民居到官邸、到寺庙和帝王宫殿的形制差异所在,而“营造”“造园”自身才是合院恒定不变的本质因素[9]。也正因为此,使用木构架结构,用台基、梁柱撑起屋身、屋顶,并使得建筑打开自己去与庭院交替而成群落,融入地形与山水之间。这些虽然封闭在院墙之内,却和一个完整的自然系统紧密相关,反倒呈现出内省而又诗意的空间面貌。因此,重新审视东海大学关于“空间”自身的形塑,亦是希望能够不止囿限于阐论张肇康、陈其宽先生等人的“中国情怀”而陷入民粹主义的迷失,而“合院”作为空间向度的人本思想出之又何尝不是如今我们在找寻地域设计的精神。在20世纪五六十年代两岸的不同空间维度,我们同样可以看到不止于“合院”的形式表征,却在空间的不同层面中能发觉相似的情愫。如台湾王大闳先生在弘英自宅中对于九宫格院落空间的想象,又或是大陆冯纪忠先生方塔园中的“何陋轩”,他们的偏执可能沦为了都市化运动下的空间孤例,但又可能是洞察千年千里的文化自信。

四、结语

基于此,东海大学的整个校园规划如同一个更大尺度的“合院”空间,就像一个完整的建筑群落或是一次集体的建筑实践。从陈其宽、张肇康、贝聿铭规划开始,已经过去了几十年的光景,他们的作品如今所呈现出的已不再是立意高远,更非那种曲高和寡的姿态。就好像那个远去的时代,他们洞见社会制度动荡和面临的俗化危机,试图从空间的基本问题出发,以温润、内敛的空间性格去消解保守主义和前卫派间关于形式的对抗,东海大学也没有把现代建筑推向密斯主义般非此即彼的绝境。就在上世纪五六十年代后现代建筑泛滥成为一种风格的时代奇观时,东海大学又以“合院”为基础,联结民居、园林,直至地形学、形式的类型学等诠释现代性的空间实验。就好像文理大道上不断生长而成的“古树”那般,从一开始,就带着地景与文化启示的意味从容地走向未来。