文化自信背景下“讲好中国科学家故事”的教学设计

朱鹏飞 孙逸明

摘要:当前的化学教学中,教育内容的主体是西方科学研究的成果,较少见中国科学家的贡献。针对这一问题,在苏教版《有机化学基础》“科学家怎样研究有机物”单元中,选取我国科学家对青蒿素的研究素材,从有机物的分离提纯、结构测定、结构修饰和合成三方面讲好中国科学家故事,注重体现中国化学家对现代科学技术发展的贡献,增强文化自信,帮助学生发展“科学态度和社会责任”素养。

关键词:文化自信; 中国科学家; 物质分离提纯; 结构测定

文章编号:1005-6629(2020)09-0053-06

中图分类号:G633.8

文献标识码:B

1 引言

文化自信是“一个民族、一個国家、一个政党对自身所拥有的文化及其价值的充分肯定和积极践行”,是“对自身文化生命力的坚定信心和对自身优秀传统文化的坚守和创新”[1]。从内容来看,它是指对中华民族优秀传统文化、中国革命文化和社会主义先进文化的自信[2]。普通高中化学课程标准(2017年版)指出,课程内容要有机融入社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化教育内容,不断增强文化自信[3]。在此精神指导下,新版的高中化学教材特别重视体现文化自信相关内容的编写,精选体现中国特色的情境素材,注重传统文化和中国化学家对现代科学技术发展的贡献。

查阅相关文献发现,化学教学体现文化自信的研究成果并不多,中学化学教育的内容主体是西方科学研究的成果,较少见中国科学家的贡献。究其原因,一方面,近代科学发端于西方,移植并本土化融合西方化学学科体系后,我国化学学科才得以诞生和发展;另一方面,中国科学家对化学学科的发展作出诸多贡献,中学教育研究者对其挖掘不够,目前仅有侯氏制碱法和人工合成结晶牛胰岛素等少数实例进入教材。如何在中小学科学教育中融入我国科技发展的重要成果,激发青少年探索科技未知和攻克科技难题的热情,增强民族自信心和自豪感是亟待突破的问题[4]。笔者认为,可行的方法之一就是讲好中国科学家的故事,精选我国科学家的真实案例,挖掘这些案例背后蕴含的真知灼见。

苏教版《有机化学基础》教科书专题1第二单元“科学家怎样研究有机物”主要内容包括有机物组成、结构和反应的研究。根据自身的教学实践,结合与其他教师的交流反馈,笔者发现,这部分内容涉及的知识点较少,高考考查的难度也不大,但一些分析仪器和分析技术的原理理解难度较大。因此,在实际教学过程中,通常仅结合简单有机物的结构简要分析燃烧法、质谱法、红外光谱法等原理,很少研究知识的素养价值。学术期刊上鲜见相关的教学成果,也在一定程度上反映出以上教学现状[5]。2016年,再次开展这部分内容的教学时,教材中的一段话吸引了笔者的注意:“人类对有机化合物的研究经历了‘从天然的动植物中提取、分离出一些纯净物‘研究有机化合物的组成、结构、性质和应用‘根据需要对有机化合物分子进行设计和合成的不同的发展过程,这是有机化学发展的必经之路。”这段话清晰地描述了科学家研究有机化合物的过程,不仅指出了测定有机物结构的一般方法,还展示了科学家研究有机物的内容、过程和创新。这部分教学内容可以实现科学知识的情意价值。

近年来,学术界越发关注科学知识的情意价值。从形成和发展的过程来看,科学知识不是简单的认识成果,而是科学家们刻苦勤奋、锲而不舍地追求真理,以生命和热情谱写的壮丽华章,与信息层面的科学知识相比,科学知识背后隐藏的真实的科学发现历史,对学生有着更深远的人文教育内涵[6]。在2011年和2015年,我国科学家屠呦呦凭借其对青蒿素研究作出的杰出贡献分别获得美国拉斯克医学奖及诺贝尔生理学或医学奖。笔者通过阅读相关文献后发现:疟疾曾经严重威胁全人类的安全,自1967年起,我国500多名科研人员联合开发抗疟新药,花费近二十年时间,先后经历提取有效成分、获得晶体、测定结构、合成与修饰、广泛应用的过程。我国科学家发扬了不畏艰难、通力合作、勇于创新的科研精神,为战胜疟疾、挽救成千上万人的生命作出了巨大贡献[7]。在“科学家怎样研究有机物”的教学中,笔者精心选取中国科学家研究青蒿素的情境素材,讲好中国科学家的故事,整合科学知识的信息价值、探究价值和情意价值,先后进行多轮次教学。现将主要的教学设计思路和教学过程陈述如下,期待能为其他教师的教学提供有益的借鉴。

2 教学设计思路和目标

2.1 教学设计思路

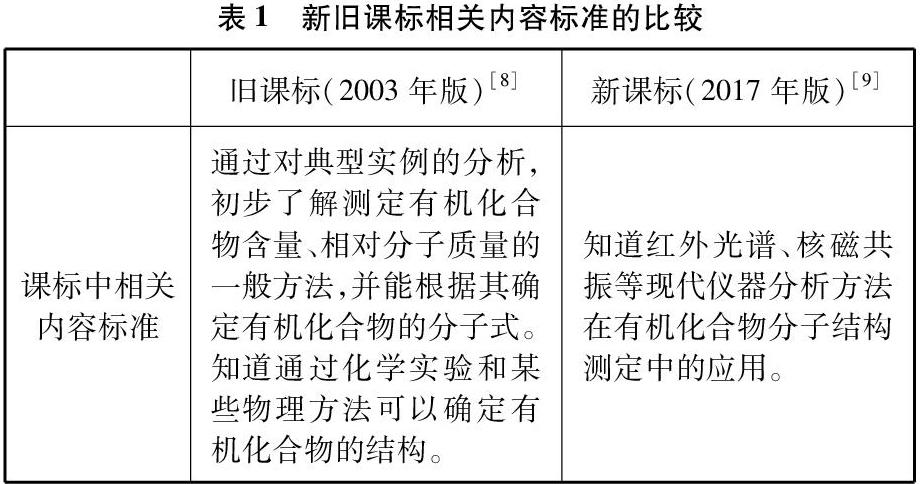

笔者所处的地区目前处于“实施新课标,使用旧教材”的教材过渡期。设计教学时,应先认真研读新课标,对比新旧课标相关内容标准的差异,再确定教学内容,筛选教学素材。表1比较了新旧课标内容标准的差异,可以概括为:精简了“元素含量测定”,弱化了“实验方法”,强化了“仪器分析”。《普通高中化学课程标准(2017年版)解读》指出,弱化化学分析手段,适当强化仪器分析手段的原因是新型仪器技术已经成为当前有机化学研究的基本工具。由于学生仍旧使用旧教材,本节课并未过多弱化实验方法,同时强化仪器分析的内容,考虑到本节课素材青蒿素结构的测定不仅需要红外光谱、核磁共振,更依赖于X射线衍射,它是确定有机物空间结构的重要手段,故而本节课简要介绍X射线衍射的测定方法。

在教学过程中,以“中国科学家对青蒿素的研究”为素材,依次介绍天然产物的分离和提纯、有机物组成和结构的测定、有机物的结构修饰和合成(见图1)。该素材有以下三个方面的重要意义:第一,青蒿素的发现和研究本身就是科学创新,是我国对世界科学发展的重要贡献;第二,中国科学家对青蒿素的提取、结构测定、合成和应用均进行了大量的研究,完整地展现了科学家研究有机物的全过程,与教学内容密切相关;第三,一大批化学工作者为青蒿素的研究孜孜不倦、夙兴夜寐,甚至以身殉职,他们的故事值得流传,他们的坚强信念和敬业精神能够激励青少年树立远大理想、历练品格,增进青少年对“科学态度和社会责任”的认识。

有机物组成和结构的测定是“科学家怎样研究有机物”单元的核心内容。我国科学家研究青蒿素的历程相当艰辛,使用了各种各样的实验和仪器分析方法,青蒿素的结构较为复杂,相关图谱不易理解,不宜将青蒿素作为直接的探究对象。相反,乳酸(α-羟基丙酸)结构较为简单,相关图谱易懂,在食品、医疗等行业有广泛的应用,又是学生较为熟悉的物质。因此,经过讨论,笔者将乳酸作为补充探究对象,设计相应的实验活动,在青蒿素研究的背景下帮助学生充分理解研究有机物的过程和方法。

为了激发学生参与课堂教学的热情,避免化学史料的平铺直叙,笔者采取了若干措施。第一,精心挖掘亮点素材:屠呦呦提取抗疟疾有效成分、倪慕云等还原青蒿素并探究其结构、梁丽利用X射线衍射技术最终确定青蒿素的分子结构;第二,设计驱动性较强的问题:测定有机物的结构可以从哪些角度入手、确定官能团的种类及碳骨架是否等价于确定有机物的结构;第三,演示青蒿素分子空间模型的搭建方法。

2.2 教学目标

通过对青蒿素的发现、研究与应用的交流研讨,了解科学家研究有机物的过程,掌握有机物结构测定的一般方法,培养“科学态度和社会责任”等学科核心素养。

知道红外光谱、核磁共振等现代仪器分析方法在有机化合物分子结构测定中的应用,能结合简单图谱信息分析、判断有机化合物的分子结构。

3 教学过程

3.1 有机物分离与提纯的研究

[引入]上世纪六七十年代,我国一大批科技工作者对青蒿素开展了大量的研究,为战胜疟疾、挽救成千上万人的生命作出了巨大贡献。屠呦呦女士是其中的佼佼者,获得了2015年诺贝尔生理学或医学奖,成为我国第一位获得诺贝尔科学奖项的本土科学家。那么,科学家是如何研究有機物的?今天,我们一起踏上青蒿素的研究之旅。

[提问]这幅图片(见图2)出现在2015年诺贝尔奖发布的关于青蒿素的文献中。请同学们认真观察,结合我们已有的认识,思考青蒿素的研究可能会经历怎样的过程。

[学生]图片有植物青蒿,说明需要从天然植物分离提纯出青蒿素,然后测定其结构。

[教师]总结讨论结果,说明科学家对有机物的研究包括:天然产物的分离和提纯、物质组成和结构的测定及物质结构修饰和合成。

[化学史实1]为什么我国要研究青蒿素?青蒿素的研究发端于20世纪60年代的越南战争,当时疟疾肆虐,疟原虫已经对治疟特效药氯喹产生了抗药性。疟疾流行严重的越南向中国政府寻求帮助。1967年5月,国家科委和总后勤部召开研究疟疾防治药物的工作会议,确定了“523项目”,集中全国科技力量,共同研发抗疟药。523项目组筛选了大量化合物和中草药,中药青蒿(植物黄花蒿)进入了人们的视野[11]。

[提问]从青蒿中提取抗疟疾的有效成分是科学家研究的首要内容。请大家回忆一下常见的物质分离和提纯的方法有哪些?

[学生]过滤、萃取、分液和蒸馏等。

[教师]屠呦呦之所以获得诺贝尔奖,原因之一是她首次使用乙醚提取青蒿中的有效成分。在今天看来,这一方法非常简单,那么在几十年前经历了怎样的发现过程呢?

[化学史实2]1969年,屠呦呦研究小组发现中药青蒿具有抗疟疾效果,但用水煎熬青蒿所得的提取剂无效,青蒿的乙醇提取物药效也不高。屠呦呦看了东晋葛洪《肘后备急方》中将青蒿“绞汁”用药的经验,从“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”截疟,想到高温可能会破坏青蒿提取物,改用沸点比乙醇低的乙醚萃取。经反复实验,于1971年分离获得的青蒿中性提取物样品显示对鼠疟原虫100%抑制率[12]。

3.2 有机化合物组成和结构测定的研究

3.2.1 有机物组成的研究

[过渡]屠呦呦研究小组成功分离并结晶出青蒿素后,紧接着面临的关键问题是测定其组成和结构,你觉得可以从哪些角度测定有机物的结构?

[学生]所含元素种类、分子式、相对分子质量、官能团及其在碳骨架上的位置等。

[教师]总结学生回答,归纳测定有机物组成和结构的角度(见图3)。

[教师]如何确定青蒿素的元素种类及元素原子最简整数比呢?请阅读课本信息提示(李比希法测定和元素分析仪法测定)。

[化学史实3]1972年,青蒿素分子结构的测定工作启动,一大批化学工作者为此进行了艰苦卓绝的奋斗,借助元素分析仪,测出青蒿素中C的质量分数为63.72%、H为7.86%,不含有奎宁等抗疟药物中常含有的N;利用质谱仪测得青蒿素的相对分子质量为282,由此确定青蒿素的分子式为C15H22O5[13]。

[教师]展示乳酸样品。它是人体运动过程中代谢的产物,除了元素分析仪,我们还可以使用李比希法测定其元素组成。将9.0g有机物R在装置中充分氧化燃烧,并使其产物依次通过高氯酸镁、烧碱石棉,发现两者分别增重5.4g和13.2g,质谱仪测定其相对分子质量为90,请计算乳酸分子式。

[学生]C3H6O3。

3.2.2 有机物结构的测定

[教师]青蒿素的分子式一经确定,42个原子的空间排布便成了亟待解决的难题。我们需要测定碳骨架结构和官能团的种类及位置。请大家相互讨论,可以通过哪些方法进一步探索青蒿素的分子结构。

[学生]学生1:根据高一所学的知识,官能团可以通过其特征反应来判断。例如醛基可以发生银镜反应。

学生2:可以先列出其可能含有的结构,然后逐一检验。

学生3:乳酸的结构测定可以采用刚才同学说的方法,但青蒿素含15个碳原子,同分异构体较多,我觉得首先确定其含有哪些官能团,再确定碳骨架是链状的还是环状的。

[教师]科学家研究的思路和我们刚才的讨论是一致的,那就是通过化学反应和仪器分析确定含有哪些官能团。青蒿素能被硼氢化钠还原,且还原产物分子式为C15H24O5,已知硼氢化钠不与碳碳双键或碳碳三键反应。你觉得这一实验说明青蒿素中存在何种官能团?

[学生]青蒿素与其被还原后的产物分子式相差2个H,说明其含有羰基。

[化学史实4]除了上述实验外,科学家用碘量法和三苯膦定量方法证明青蒿素分子内存在过氧键;用碱处理青蒿素,或在常温常压下以钯-碳酸钙为催化剂使其氢化,分子即失去过氧键;羰基能被硼氢化钠还原成羟基,再用三氧化铬氧化,羟基又转化为羰基。科学家还通过红外光谱发现,青蒿素具有一个六元环内酯(1745cm-1)和过氧键(831cm-1, 881cm-1, 1115cm-1),这与化学方法测定的结论基本一致[14]。

[教师]红外光谱是利用有机化合物分子中不同基团的特征吸收频率不同,测试并记录有机化合物对一定波长范围的红外光吸收情况,根据红外光谱分析,可以初步判断该有机化合物中具有哪些基团。

[教师]展示乳酸的红外光谱图(见图4)。根据谱图分析其可能含有哪些基团?

[教师]核磁共振谱是样品分子在特定磁场中吸收一定频率的电磁辐射而产生的图谱,图谱中的信号反映了原子核的运动状态,信号的位置和强度与原子核所处的环境密切相关。常见的核磁共振谱包括氢谱和碳谱。核磁共振氢谱中,处于不同化学环境中的氢原子在图谱上对应信号峰的位置不同,而且峰的面积与氢原子数成正比,由此可推断出有机化合物分子中不同化学环境的氢原子数目的比值。通过核磁共振氢谱,我们可以判断青蒿素中每个碳原子所连的氢原子数目(见图6)。

[教师]展示乳酸的核磁共振氢谱图(见图7)。乳酸中有四种化学环境不同的氢原子,其个数比为3∶1∶1∶1,结合红外光谱信息,请大家写出乳酸的结构式。

[学生]CH3CH(OH)COOH。

[过渡]通过化学方法和波谱分析我们已经初步了解了青蒿素的结构,那么至此青蒿素的空间结构完全确定了吗?

[教师]无论是化学反应还是波谱分析只能确定青蒿素分子的若干片段,这些片段的排列有多种可能,结果不唯一。分子的立体空间结构究竟如何仍是一个有待解决的问题。

[化学史实6]20世纪70年代初我国科学家用X射线衍射方法成功测定了胰岛素的立体结构。受此启发,523项目将测定青蒿素立体结构的任务交给了中国科学院生物物理研究所。梁丽、李鹏飞发扬攻克胰岛素结构的精神,不畏艰难,勇于创新,在动乱封闭的时代,运用新方法通过单晶X射线衍射技术确定了青蒿素的三维分子结构及其具有活性的绝对构型。X射线衍射能够测定晶体中晶胞参数,推算得到晶胞中所有原子的坐标,从而计算出原子间的距离,判断哪些原子间存在化学键以及化学键的类型,最终确定分子的空间结构[16]。

[教师]演示青蒿素分子空间模型的搭建方法。

3.3 青蒿素结构的修饰和合成研究

[过渡]科学家发现青蒿素可治疗疟疾并了解其中的原理后,又发现其存在一些缺陷。研发疗效更高的抗疟药物,就需要改变青蒿素的结构,这称为有机物结构的修饰。

[化学史实7]在青蒿素的结构中,过氧键是主要的抗疟活性基团。在保留过氧键的基础上,将内酯环的羰基还原成羟基可以增加药效,还原产物成为双氢青蒿素,这是新一代抗疟药,其药效比青蒿素高十倍。若在羟基上引入乙酰基,抗疟活性可进一步提高。这表明,在保留过氧键的基础上,修饰部分结构可以提高药物的生物活性。这一构效关系的发现为新药创制提供了思路。在此思路指导下,青蒿琥酯、蒿甲醚等抗疟药先后研发上市[17]。

[教师]青蒿素研究的另外关键一步是人工合成。在进行合成工作前我们需要设计合成路线,后续我们将深入地学习有机合成内容。

[化学史实8]在明确了青蒿素的空间结构后,科研人员便开始致力于其化学全合成工作。从1978年到1984年初,研究人员历时5年多实现了青蒿素的全合成,目前青蒿素的全合成已经有多种途径。上海有机化学研究所许杏祥等完成了我国首次青蒿素的全合成,他们以香草醛为原料,经过中间体青蒿酸最后合成青蒿素,整个过程需要近20步反应[18~20]。

[讨论]今天这节课我们以青蒿素的发现、研究和应用为主体了解科学家如何研究有机物,你觉得我国科学家对青蒿素的研究给你留下了怎样的启示?

[总结]始于上世纪六十年代的青蒿素研究历程,反映了我国科学家们的执着与坚韧、智慧与才能、开拓与进取,群策群力追求科学的精神,希望同学们能够继续努力,发扬光大,将来探索科技未知,实现个人与国家的共同成长。

参考文献:

[1]沙蕙. 文化自信的历史底蕴和现实基础[J]. 红旗文稿, 2017, (23):3.

[2]刘林涛. 文化自信的概念、 本质特征及其当代价值[J]. 思想教育研究, 2016, (4):21.

[3][9]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S]. 北京:人民教育出版社, 2018:1.

[4]魏锐. 紧跟时代步伐, 推动中小学科技教育强起来[J]. 人民教育, 2018, (12):1.

[5]曹丽敏. “有机物组成和结构的研究”教学实录及反思[J]. 化学教学, 2014, (3):44~48.

[6]亓英丽, 毕华林. 科学教育中科学知识的价值分析[J]. 全球教育展望, 2012, (2):81~86.

[7][17]屠呦呦. 青蒿及青蒿类药物[M]. 北京:化学工业出版社, 2015:1~3.

[8]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(实验)[S]. 北京:人民教育出版社, 2003:17.

[10]Press Release:the 2015 Nobel Prize in Physiology or Medicine. https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2015/pressrelease/.2015-10-05.

[11][12]饶毅, 张大庆, 黎润红等. 呦呦有蒿:屠呦呦与青蒿素[M]. 北京:中国科学技术出版社, 2015:6, 38.

[13][14][15]青蒿素结构研究协作组. 一种新型的倍半萜内酯——青蒿素[J]. 科学通报, 1977, (22):42.

[16]梁丽. 青蒿素分子和立体结构测定的历史回顾[J]. 科学通报, 2017, (1):1~16.

[18]许杏祥, 朱杰, 黄大中等. 青蒿素及其一类物结构和合成的研究:从青蒿酸立体控制合成青蒿素和脱氧青蒿素[J]. 化學学报, 1983, (6):574~576.

[19]许杏祥, 朱杰, 黄大中等. 青蒿素及其一类物结构和合成的研究:双氢青蒿素甲酯的立体控制性全合成——青蒿素全合成[J]. 化学学报, 1984, (9):940~942.

[20]周维善, 许杏祥. 抗疟新药青蒿素及其类似物的合成[J]. 医药工业, 1987, (10):470~477.