浅析培智学校语文教材课后系统对比

——以1993年人教版和2017年人教版的语文教材为例

袁美英 刘兆宇 蔺红春

(淮北师范大学教育学院 安徽淮北 235025)

一、引言

语文是培智学校一门重要的基础性学科,它是培养智力障碍儿童认读识字、语言表达能力的主要途径。培智语文教材的课后设置,十分重视对学生的语文能力的培养,有效利用课后练习,能够对学生的语文知识和技能的培养、发挥和提升具有积极的意义和作用。小学一年级,是6、7岁儿童身心发展十分重要的阶段。这一发展阶段内,儿童的自我意识、自我控制、兴趣、动机等方面都处于发展的初期阶段[1]。智障儿童的感知觉、注意力、语言能力、思维能力、意志能力等各方面都弱于正常儿童。课后练习与单元训练是检验学生知识学习效果的评判方式,对课后练习系统的研究,可以增加教材研究者对培智语文教材的了解与认识,为培智语文教材的课后系统研究增添一份微薄力量。人民教育出版社分别于1993年针对轻度智力障碍儿童出版的培智《语文》教材和2017年秋出版了《培智学校义务教育实验教科书》系列,其中包含《生活语文》一到三年级教材,随着版本的不断更新、实际教学的需要以及培智学生的类型增多,课后练习的设置也随之进行了相应的改变。本文仅以培智一年级上下册教材为例,试对1993年人教版语文教材(以下简称旧阶段性成果。年人教版生活语文教材(以下简称新版)的课后练习与单元训练板块做一个简单对比分析,以期发现旧版到新版课后系统的变化内容,为以后培智语文教材的编写提供参考与借鉴。

二、课后练习与单元训练的分析

(一)结构安排。旧版培智教材是从第2册“看图学词学句”开始配有相关的课后练习,共有10课课后练习,共29个练习题目。每单元配有“基础训练”,共有18个,第1、2册各有9个,每个“基础训练”安排4-6个题目,第1、2册共有88个题目。相对而言,新版每课都有对应的练习题,每个单元后匹配“语文小天地”。一年级上下册共有24课,每课都有对应的练习,有8个“语文小天地”,上下册平均分配。对比之下,新版教材每课都配有相应的听说读写形式的课后练习,数量丰富,形式多样而且基于主题内容的针对性训练比较强;而旧版从第2册才布置对应的训练题目,内容和形式上相对匮乏,数量较少。

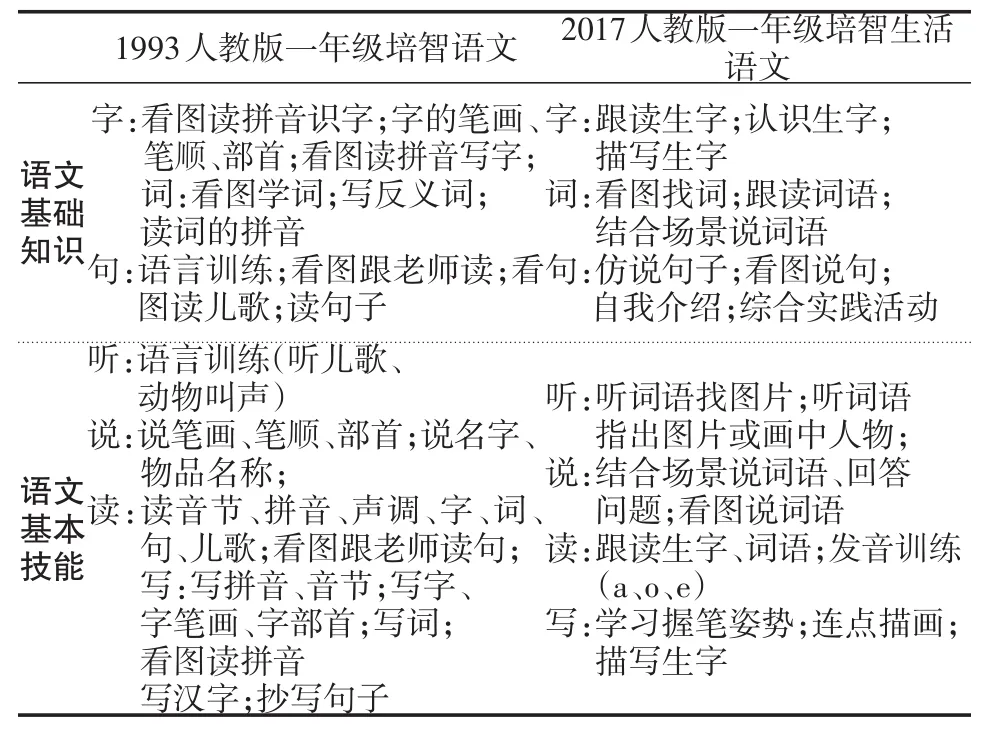

(二)内容选择。两套培智教材在练习题内容选择的共同点在于都考虑到“字词句”语文基础知识和“听说读写”基本技能两方面,不同之处在于各自在基础知识和基本技能上的侧重点不同,具体见表1。

表1 1993年人教培智语文教材与2017年人教培智语文教材练习内容对比

从表1可得旧版在语文的基础知识方面包括拼音、字、词、句都有涉及,第1册侧重拼音、汉字;第2册侧重字的笔画、笔顺,词语及句子。基本技能包括听说读写四个方面,总的来说,侧重写的部分,包括写拼音、字、词语等;读和说的比例相当,也被安排在“基础训练”的前半部分;听的训练比例最小,只分布在语言训练部分。

新版包含了“字、词、句”等语文基础知识和“听说读写”的语文基本技能。在语文基础知识方面,练习侧重于在字和词的学习基础上,再进一步学习简单的句子;基本技能方面,“听说读写”的分配是比较均匀的,随着学习时间的推进,说写的难度发生了变化。如对说的要求从“结合场景说词语”到“结合场景说词语,仿说句子”,再到“结合场景说词语、句子”,从最基本的词语到句子,循序渐进地对智力障碍儿童进行学习。语文小天地的练习内容不同于每课的练习题,糅合了单元的基础训练和语言训练,语言训练在基础知识的学习上进行练习发音“a、o、e”,符合《课程标准》中“学习汉语拼音的单韵母”选择性目标,学科教师可以在学生个别差异的基础上弹性实施拼音教学。“听词语指出对应图片”“结合场景说句子”“找出认识的汉字”“连画描写生字”“综合实践活动”都是围绕主题单元内容展开,通过刺激学生的感官,让学生指、看、说、读、写一系列的活动形式,让学生在互动中强化对单元主题内容的记忆,综合提升弱智儿童的语言表达能力、理解能力、社交能力。

(三)呈现方式。旧版的课后练习从第2册的“看图学词学句”部分开始设置,每课2-3个题,题的类型有说、读、写、记四种。说包含:笔画名称,字的总笔画,部首名称,看图说话;读包含:读拼音、词语、句子,看图读拼音;写包含:照写生字、词语;记包含:背诵句子。图片采用彩色矩形图画,色彩鲜艳,引起关注。每个“基础训练”部分设置4-6个题目,包括读、说、写三种,第1册的读说类型大都安排在第1、2、3个题目,主要是读拼音、汉字、音节,写的类型包含照样子写字母、写音节、写汉字;第2册的读说大多设置在第1、2、3、5题中,题的类型以说读写交叉形式共同演绎,对学生语文技能方面要求较高。题目的呈现以图文结合居多,借助图片的展现来帮助完成题目的理解。

新版教材课后练习整体以“图画为主,文字为辅”的方式呈现内容,体现了《课程标准》中“图文并茂”的要求[2]。课后练习注重实用性和工具性,采用听、读、说、认、写的形式练习当堂内容,图文匹配引导知识学习,图片占据布局的80%,刺激学生视觉感官,引起学习关注。在单元练习的“语文小天地”中设置了“老师评”“家长评”“我的收获”三种评价方式。每个训练任务的下面设有“评一评”,包括老师和家长的评价,采用三个笑脸打分的形式来检验学生的知识掌握程度,使学生直观地感受效果评价。单元的最后设有“我的收获”即学生的自我评价,分为听、读、说、认、连5个栏目,每个栏目各分2个能力等级,如“我会听”这一栏目分为“注意倾听”和“听懂词语、句子”2个评价等级,学生根据自我收获来进行自我评价。最后,家长在学生自我评价完成的基础上进行寄语,体现了家校共育的教育理念,寄托了家长对孩子的鼓励及期望,评价方式更加多元化。

两套教材在练习题目语言表述、图文匹配比例、图文颜色搭配及评价方面,存在一些差异。首先,在题目语言表述方面,旧版多采用祈使句,如“换韵母,读音节”“看图,跟老师读”“看图读儿歌”,题目按照任务的要求由简到难依次编号排列顺序;新版也多采用祈使句,如简短的“跟读生字、词语”“听词语,找图片”等,较长的句子有“读一读,练一练,发音训练”等,题目没有编排序号,而是相同要求的部分采用相同的图标(树枝型、花朵型)表示,相比旧版来说,形式更加多元,语言表述上避免了生硬和刻板,具有一定的灵活性。其次,在图文使用方面,旧版的图片一般出现在有图片需求的题目中,如“看图,读一读”“看图读儿歌”及“看图读拼音”,数量相对较少,多以矩形呈现;新版的习题中插图较多,图片多以边缘虚化的矩形和椭圆呈现,除了满足题目需求的图片外,还有一些提示性的卡通图,如在“评一评”前的男孩和女孩相互讨论的图片,提示学生这是评价部分,提高教材的实用性,一年级培智儿童的感知觉弱于正常同龄儿童,学习主要依靠大量的感知觉刺激,所以图文匹配的呈现形式符合学生的心理特点[3]。最后,呈现背景颜色对比,旧版的课后练习和单元“基础训练”以白色为背景,缺乏生机,显得沉闷单调;新版的课后练习以白色为背景,语文小天地分玫红、橘橙、青绿、靛蓝为背景分别对应学校、个人、家庭、自然与社会四个主题单元训练,颜色鲜艳,引起学生的视觉冲击,激发学生的看图兴趣和提高自身注意力。

三、语言训练对比分析

(一)结构安排。旧版把“语言训练”设在“基础训练”之后,上下册共有18个,每个语言训练有2个主题,共36个主题。这些题目中有口语交际类10个,主要是人际社交和个人信息询问方面;看图或听音说话16个,儿歌童谣谜语绕口令类型10个,其中看图说话占得比重最大。

新版的语言训练不是单独呈现,而是融入到每个课后练习的“我会读、我会说”,语文小天地的“读一读,练一练;看一看,说一说”及口语交际中调动学生的视听感官,借助图片及音频的信息化媒体辅助,通过师生对话问答的形式,来提高学生的语言发音及社交互动能力。

(二)内容选择。从旧版的语言训练的主体部分的看图说话的内容来看,涉及对生活物品、动物、交通工具、学习坐姿、做作业认真度、校园场景、水果等的认识和辨别;口语社交类的涉及个人信息(名字、家庭住址、家人、学校)和与他人社交互动2方面;儿歌童谣谜语类的包括自然(月亮)、社会(让座)、个人(我们都是好朋友、自己事情自己做、早早起、花皮球)3方面。主要是要求学生看图、理解图、表达图,从而提升学生语言表达的能力。

新版的语言训练融入在每节课、主题单元及口语交际中。“我会读”中包括跟读生字、词语;“我会说”结合当堂课的内容与场景说词语、句子;“读一读,练一练”部分上册是对单韵母a、o的口型与发音的纠正和训练,下册是对单韵母e、古诗“咏鹅”、单韵母的复习巩固及“迎六一”儿歌的发音训练;“看一看,说一说”中上册多采用陈述句的填空题形式,下册采用疑问句的形式看图回答问题;“综合实践活动”中上册有说教室物品、你说我做(听指令,抬手摸头)、贴照片介绍家人、介绍节日,下册包括我的老师、我说你指(听指令,指出自己身体部位)、给爷爷奶奶打电话、介绍花草树木,分别对应学校、个人、家庭、自然与社会四个单元主题。口语交际包含自我介绍、互相介绍、愉快的周末及成长的一年4个主题内容,从学生的主体活动出发,谈及自己个人信息、与别人的交往相处和总结自己的收获,通过互动的形式来锻炼学生的语言表达能力,提高学生的语言逻辑思维。

从以上分析可以看出,新版对比旧版的语言训练更加符合中重度智力障碍儿童的实际状况,按照四个主题单元安排语言训练内容,通过“听说读”的形式,使学生在读懂图片,理解题意及要求的基础上进行语言表达,根据学生各自的学习能力和状况,制定个别化的语言训练计划和目标,培养学生生活语文的实际应用能力,体现了生活性与工具性。

四、新旧版差异的原因

以上对两套教材的课后系统对比分析得出,有相似之处,又具有一定的差异性。总结原因,主要从教材的适用对象、培养目标来探讨。

(一)适用对象不同。旧版的适用对象主要是弱智学校的学生。《全日制弱智学校(班)教学计划》要求从弱智儿童的身心发展特点及自我需求出发,对他们进行相应的教育、教学和训练,补偿他们智力缺陷和行为缺失。这套教材也可以适用于普通学校附设的轻度弱智儿童班级的教学和普通学校轻度弱智残疾随班就读学生的使用,中重度智力障碍儿童在智力及行为上和轻度智力障碍学生存在有较大的差异,各地在使用教材时,灵活应用,做出相应的调整。

新版的适用对象主要是中重度智力障碍学生。当前培智学校中以中重度智力障碍学生居多,轻度智力障碍大都在普通学校随班就读,教材的编写适应培智学校一年级学生知识储备匮乏、生活经验不足、学习能力弱的学习阶段,符合培智当前的教学情况。中重度智力障碍儿童神经系统发育普遍滞后,障碍程度愈严重,神经系统发育问题愈明显,最显著的表现是动作技能发展迟缓,精细和粗大动作的发展需要更多的时间,比如写字、系鞋带等活动,他们会显得异常笨拙。他们的认知发展特点有感受性低、加工速度慢、辨别能力低;有意注意发展迟缓,注意的广度和稳定性都低于弱智儿童;记忆的容量小、识记速度缓慢;语言的理解和表达差;思维具有具体性、并且概括能力薄弱,概括多以事物外部的非本质特征为依据,概括的内涵不精确。适应行为发展方面情绪发展水平低、控制能力差,易怒、害怕,会出现很多行为问题,如自我伤害、侵犯或破坏行为等。因此,新版的教材编写更有挑战性,需要应对他们出现的各种问题,来考虑各个方面的教学内容可行性。

(二)培养目标有区别。1987年《全日制弱智学校(班)教学计划》提出培智教育的目标是使弱智儿童成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民,适应社会生活和自食其力的劳动者。语文学科目标是通过识字、写字、说话、阅读等训练,使学生掌握常用的词语,具有初步的阅读能力,能表达自己的思想、感情,写一般的应用文和简单记叙文。旧版具有几个特点:一是注重思想性,弱智儿童由于自身高级心理调节失衡,容易受到别人的挑唆和控制,可能会导致有悖于社会法律的行为,因此在语文学科的教学过程中,对学生进行行为规范和思想品德教育,以第一册入学教育中的热爱祖国,让学生在接触学校生活的开始就注重培养学生的爱国意识。二是注重科学性,培智学校针对智力障碍学生的心智特点和认识规律,选取对应的知识,编排教学内容,从声母、韵母的汉语拼音到看图学字、词、句的学习,由浅入深,与不同年龄段的学生实际学习能力相适应。三是注重补偿性,语文教学大纲中强调加强直观教学,在教学过程中更多地运用实物、图片等进行演示和操作,帮助学生理解教学内容[4]。

新版是基于《培智学校义务教育生活语文课程标准(2016年版)》(简称“课程标准”)编写的教材。总目标包含:提高学生适应生活的语文素养,促进积极地生活态度和建立正确价值观;掌握与生活紧密相关的语文基础知识和技能,具有初步的听、说、读、写能力和社交能力;养成良好的学习习惯,能在生活中学习运用语文知识和技能。细化到低年级学段的目标与内容分为四方面:(一)倾听与说话。能注意倾听别人讲话,能听懂常用词语、句子、生活常用语言、普通话,模仿生活用语,简短语言表达个人基本需求,使用人称代词,简单自我介绍及学说普通话。(二)识字与写字。关注、认读汉字,认识汉字笔画及描写或抄写常用汉字等。(三)阅读。对书感兴趣,正确姿势阅读,了解图文对应和大意,认识标点等目标。(四)综合性学习。熟悉班级环境和同伴交谈,观察校园环境及说出所得,参加班级活动并养成初步良好语言习惯等。新版的课程目标致力于学生学会生活、适应生活,尊重利用学生已有的生活经验,遵循学生身心发展规律,可根据学生的个别特质和能力,涉及选择性教材内容,以满足不同学生的发展需求。目的在于提高智力障碍儿童的独立生活能力,促进其平等参与社会,使他们拥有尊严、获得幸福、实现人生价值,为其终身发展奠定基础。

五、对培智语文教材课后系统编写的启示

综合以上对比分析,新版的培智语文教材特点鲜明,相对于旧版来说,对中重度智力障碍儿童,更具有适用性和实用性。我们可以得出以下几个启示,为编写培智学校语文教材课后系统提供借鉴和参考。

(一)以学生为根本,注重个体差异性。培智学校生活语文教材的编写要以智力障碍学生的身心发展和认知特点为依据,制定总体规划目标[5]。智力残疾学生按照智力损伤程度分为轻中重度三种不同的障碍类型,他们的身心发展状况与学情也有很大的区别。课程的编写要考虑到分层次设定难易程度不同的目标与内容,比如轻度智力障碍学生是具备初步的认读,识字、词、句、文的阅读能力,掌握基本的语文基础知识和技能,能够表达自己的想法和观点,和别人能良好地社交沟通,养成良好的生活学习习惯;中度智力障碍学生以培养生活适应和语言沟通训练为主,以职业训练和学科知识技能为辅;重度智力障碍学生主要培养其生活应用技能和个人生活自理方面。当前培智学校的学生类型除了智障儿童,还有高低功能自闭症、脑瘫、唐氏综合征等多重障碍学生。因此校本课程的编写要充分考虑到学生的个别化情况,坚持“以人为本”的方针,考虑不同类型学生的身心发展特点,结合其学生的个性化需求,合理地处理好学科、生活技能和职业训练三者之间关系,给老师一定的发挥空间,根据学生的具体情况实施弹性教学。

(二)以生活为中心,培养社会适应力。培智教育的目的是提高智障学生的生活能力,因此在编写课后练习中必须考虑我国智障儿童教育的生活方面的需求,贯彻落实特殊教育改革的新理念。邓猛认为培智学校的课程改革应该要确立“生活质量为导向”的设计理念[6]。课后内容要贴近学生的生活,增强他们适应生活的能力,如个人卫生方面的学习漱口、剪指甲、擦鼻涕,衣着方面的穿脱衣服、叠被、整理床铺,进食方面的使用汤匙、碗筷、杯子,用厕方面的分辨男女厕所、会冲水等,通过这些教学内容的训练检验,使学生逐步具有生活自理和基本的社会交往能力。一般培智学校学生毕业后一般不再继续升学,直接进入社会,参加劳动,从事职业活动,因此,培智语文学科课后活动主题要选取与生活关系密切的活动,如学生生活中的各种生活常识、技能、经验、简单社交为教材编写内容,培养他们具有简单生存生活能力、简单生活自理能力、简单的自我防范和保护能力,为他们将来适应社会,从事简单的社会劳动生产做铺垫。

(三)以图文为载体,展现教学内涵。低年级段的培智学生处于具体形象思维阶段,教材内容的插图、文本内容采用新颖的具体形式出现,刺激学生的感官,引起他们的注意,激发其学习兴趣。插图是教材的重要组成部分,目的是帮助智障儿童建立具体生活经验与抽象的知识之间的联系。智障儿童以直观形象思维为主,难以掌握抽象的知识,因此在需要借助具体的、形象的图片将具体的生活经验知识化,知识问题生活化。课后插图要结合课文的教学内容配备生动鲜明的彩图,低年级段的教材的图文排版的样式、图片的颜色、亮度、背景要符合儿童获取信息的规律,根据图片的呈现来认识、解释要讲的教学内容,使抽象的知识直观化、图像化,以此培养智力障碍儿童爱读图、会看图、理解图的思维品质,力求语文学科知识和能力协调发展。《课程标准(2016年)》建议低年级学生可以选择性阅读目标,能阅读情节简单的图画故事书,了解大意。由此建议还可以在单元语文小天地中设计图画为主的童谣、诗歌为为主的课外阅读内容,同时融入师生互动,发展学生的语言理解和运用能力。

(四)以语训为手段,提高社交表达能力。中重度智力障碍儿童在言语和语言能力方面存在困难是很明显的,这种缺陷导致他们在生活和学习有效交流方面的障碍。尽管有些儿童借助手语和非言语性的表情和手势来表达自我需求,但是他们在和其他同学建立友情的过程中还是存在困难,因其认知能力受到损伤,致使在理解他人意图上存在一定的难度,特别是在一些需要规则的游戏和社会活动中。国内外研究发现,智力障碍儿童所表达的词汇数量无论整体比较还是同年龄层次比较,均比正常儿童少,但词汇量会随着年龄的增长而增长。有研究对上海地区57名4-10岁智力障碍儿童进行测试,发现接近一半的人有不同程度的声调、发音、吐字等问题[7]。因此,培智语文课后的编写要考虑将评估内容针对性的与学生的实际能力进行结合,有目的地对学生进行言语语言训练。如学生无法正确发出“ü”音节,可以在语言训练部分的前期加入口唇操练习,增强构音器官的灵活性,再以卡通漫画展现口型,让学生模仿发音。在语言训练中引入教育信息化技术,教材中加入二维码标识与动画教学技术,学生使用手机或平板等移动设备可以进行音节的音调和口型的训练,打破上课的时空限制。语言训练编写的题目要求中多加入师生互动模式,以主题单元为主要训练内容,按照学生的实际学情进行分组,组别中要有高中低不同语言表达能力的学生,体现组内合作,共同学习,既利于培养学生语言表达能力,又推动学生社交互动建立友谊关系。