远方的访客:论段建伟的创作

于 非/Yu Fei

编者按:段建伟绘画中的人物形象经历了一个从“土味”到“神圣”的过程。1961年出生的段建伟从学画起就无意识地选择了农民题材;后来有了1991年“段正渠·段建伟油画展”上的“新乡土”绘画;再后来,中世纪宗教美术中崇高化和永恒化的手法进入到段建伟的作品中;然后,与中国古代造像和壁画达到精神共通,逐渐地去叙事化……

常有人说,段建伟画中的人物都与他自己有几分相似。的确,椭圆匀称的面部线条,麦色的皮肤,以及狭长的眼睛,几乎可以概括段建伟在过去几十年里所创作的各色人等的面部特征。被称为“农民”这个群体的肖像长久以来占据着画面的中心,在其中默默地生活、劳作、嬉戏、无所事事,寒来暑往不曾更改。实际上,出身于知识分子家庭的段建伟从未彻头彻尾地在乡间成长,那里充其量是他不时往返的属于祖辈的老家。然而段建伟始终对于城市抱有警惕的疏离,并坚持自己与乡土有着天然的亲缘性。当然这对于生于20世纪60年代的艺术家来说也并非个案,段建伟也正是和同时代的艺术家们一起,在懵懂之间踏上了乡土绘画的道路。就这样几十年下来,经过不断的取舍与演化,一些看似不变的已然发生巨变。尤其在近十年的创作中,段建伟早年对于乡土直觉性的选择已然明显转化为极具内在逻辑的时空观,超越了地域与时间,形式与精神,以老练与精密的绘画手法提供了对于现实与历史极为巧妙而不易觉察的观看距离,引领观者走进他一手构建的、令人既熟悉又陌生的、超越“乡土”的自治王国。

社会学家费孝通早在新中国成立之前所著的《乡土中国》一书中精准剖析了一个巨大的农业国在现代化强势的席卷之前所世代践行的农耕文明。这里有着血缘与地缘关系所带来的远近亲疏,是重视约定俗成多过法理的礼治社会,仿佛能令人从中窥见段建伟为画中人所设置的文化土壤。然而段建伟所做的既不是对古老文化传统的效仿,也不是对当下乡间生活的简单临摹;他所描绘的既非纯粹的乡土社会,也非披着乡土外衣的现代社会;画面中的人物既不是具体实在的个体,也不是纯凭臆想虚构的形象,而是脱胎于某种现实层面的影子,随着他的创作实践在某处以一种恒定的速度迟缓而稳健地生长。

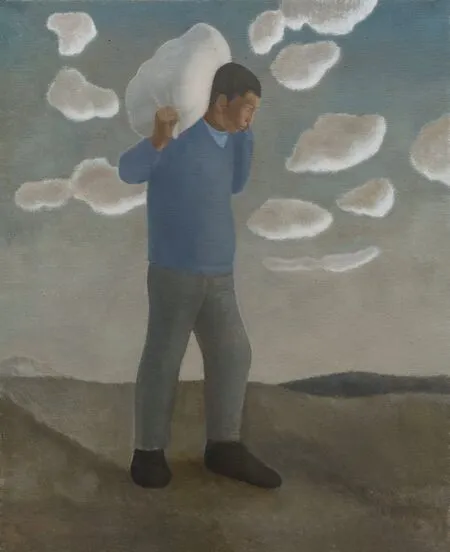

从对于人与土地关系的处理中不难看出段建伟所秉承的自然主义态度。在作品《云》当中,段建伟所刻画的立于天地之间的人物高大而谦卑,如同他一直以来的人物形象一样安静而沉稳。画面中青年的双脚扎根于土地,肩上的重负却让他与天空自由的距离更近了,不是服膺于传统文化中土地之神的渺小个体,也不是凌驾于自然的现代精神化身,而是与万物融为一体,在超越现实的和谐平等的关系中强调着个体生命与自然的对话。在这里,土地不仅仅是单纯的外在环境,更是构成某种特定社会秩序的核心,人与土地的关系所牵引出的往往是土地之上人与人之间的社会关系。

段建伟在近年来的作品中尤为着意进行双人像的刻画,其也最能体现他看待人物之间血缘、宗族、代际关系的眼光。《北泉寺一》与《两女孩》分别描绘了一对似乎是母子与姊妹的人像,前者中两人手中各持一个包裹以同样的步态比肩而行;后者中二人牵手一边漫步一边进行着交谈。从两件作品中都不难看出种种细节所显示的人物之间的情感联结,重要的是,它并非亲密无度,而是时刻保持着适宜的分寸感,亲近而自持,长幼有序而无尊卑之别。值得注意的一点是,纵观段建伟多年来的人物肖像所涵盖的人群,从幼童到少男少女,从青年到成年男女,唯独缺少的是长者的形象。在符合历史现实的乡土社会中,长者即是乡约礼俗的化身与捍卫者,而这一人群的缺席也许正印证着段建伟绘画的自治时空所昭示的是某种从未抵达过而可供遥想的、超越现实的社会情态。

对于段建伟的创作而言,画什么与怎么画有着同等重要的分量,两者之间相辅相成不可或缺。段建伟常年保持着外出写生的习惯,当离开大都市进入中原地带的乡间,人对于时间的感知也常常随着参照物的不同而发生着变化。人物瞬间性的动作随着反复不断的累积便凝聚成了带有永恒感与形式感的体态从而落实在了画面之上。在写生的同时,段建伟也会选择用镜头拍摄下来某个更为即时性的场景与人物动势,由此而来的相片以及徒笔勾画便得以作为日后创作的原始素材。极少数的情况下,这些偶得的“原型”会直接转化为油画作品的范本。更多的时候,段建伟会将这些人物的图像进行拆分、挑拣、变形、调配,最终组合成可以入画的底稿。这些对于创作至关重要的前期准备所依赖的是艺术家个人长久以来积累的视觉经验以及文学素养,而更重要的一部分或许就是段建伟从更早的创作生涯开始便不断摄取与研习的早期文艺复兴绘画所启发的审美标准。

段建伟 云 布面油画 135×110cm 2019年

段建伟 吹笛 布面油画 160×130cm 2017 年

段建伟 三少年 布面油画 150×180cm 2018年

在20世纪八九十年代大量国外艺术资源涌入国内之时,一系列早期文艺复兴大师的作品之所以能立刻进入段建伟的视野,也许就在于它们是随着王朝的兴替而到来的文化艺术转型期阶段中,拜占庭文化与复兴古希腊精神的思潮这两者之间交融后的产物。在透视法尚未日臻成熟之际,当较为扁平化的人物造型还未被完美比例的身躯所取代,处于中世纪末期、文艺复兴早期的大量作品所透露出的是更加远离尘世的、不食人间烟火的气息。正如北魏的雕像之所以备受推崇,在于其可追溯至西域乃至希腊的美学影响。杂交的文化产物总是异乎寻常地携带着天然的原始生命力,并提供给后人源源不断的发掘空间。

文艺复兴早期的绘画无疑在诸多方面都对段建伟日后的创作构成了影响。为圣徒们所穿着的代表着尊贵身份的群青、蓝与粉红色被大量运用在乡间男女的衣物上;宗教人物的特定姿势与神态也可以经过转化挪用在众生的日常生活中。然而最为重要的则是段建伟对于一种特定时间气息的沿袭。宗教绘画中营造出的神圣感很大程度上来源于人物的定格与凝固,一刻就是永恒,永恒就是当下。古典绘画里暗藏的时间的双重性与段建伟在现实生活中的观察与体悟不谋而合,当被赋予在他个人绘画世界里凡人的身上之时,则更加碰撞出既瞬时又恒长、既世俗又神圣、既充满烟火气息又遗世独立的双重特质。

段建伟时常会选择处理古典绘画中的艺术母题,以个人化的创作手法牵引出不同的时代气息。《抱小孩》一作能够令人较为直接地联想到经典的“圣母”题材,画面中面容端庄平和的母亲怀抱着孩子的组合形象之意不言而喻,而旁边意欲伸手接过孩子的女性人物似乎也在对应着宗教绘画中圣女的角色。作品中人物动态的仪式感反而加强了富有永恒感的氛围,使得这一被画面定格的日常化场景平添了微妙的戏剧张力。在另一件作品《三少年》中同样,并排盘腿坐在土地之上的三位少年似乎在享受着劳作之余的空闲,时间仿佛由此被拉长而变得连绵不绝。如同段建伟一直以来的造型方式,他所描绘的人们似乎是一群抽象性的代表,他们大都有着匀称的体态和中等的身材,不透露过多表情的面庞和似乎永远不会走向衰老的生命。正如费孝通所说,每个人的“当前”,不但包括他个人“过去”的投影,而且还是整个民族的“过去”的投影。那么段建伟画面中的每一个人或许可以被当作是某种民族精神的隐喻与提炼。

段建伟 和面 布 面油画 73×60cm 2018年

段建伟 钉钉子 布面油画 73×60cm 2018年

段建伟 抱小孩 布面油画 135×110cm 2018年

段建伟 翅膀 布面油画 135×110cm 2017年

段建伟 上山 2018 布面油画 150×180cm

段建伟 砍树枝 布面油画 180×300cm 2018年

段建伟绘画中的人物多是单人肖像或是三两成群,画面结构虽然平实简单却从不缺乏叙事性。绘画不同于文学,自然不能沦为文本的释义与附庸,而段建伟的高明之处就在于他能够巧妙地操纵人物的目光与视线,以此作为隐形的桥梁来构建画面的视觉结构与叙事性。在《砍树枝》一作中,段建伟较为少见地描绘了一家三口的群像,画面中的三个人物各自看向不同的方向,父亲紧盯着眼前待砍的树枝,母亲在一段距离之外的一侧注视着父亲,而她身旁的孩子则在低头把玩着一根已被砍下的树枝。没有戏剧性的动作,没有夸张的神情,仅凭人物视线的牵引就足以勾勒出一个家庭关系的核心,从而进行了叙事的补完。

目光与视线的作用还远不止于此,它甚至联结了三重世界:画面之外的观者、画面之中被注视的人物,以及人物内部的思维意识。作品《吹笛》中的少年仿佛脱胎于马奈的名作《吹笛少年》,而他们手中以同样的姿势所吹奏的短笛也似乎是穿越了时空的信物,将两个不同的文明与艺术系统聚合在一处。画面中少年的目光看向画面之外,又似乎轻轻越过了看向他的画面之外的人们,似乎在提示着观者,他正沉浸于意识流的深处,处于一个远离现实的内在时空之中。而这样的目光,不论指向哪个方向,在段建伟笔下的人物脸上都是别无二致的冥想般的神情,仿佛他们从未被手头中的琐事所牵绊,他们在不断向内探寻一个心向往之的理想世界。

段建伟曾经这样形容他绘画时的感受:“就像打拳,劲儿不能使老了,要收着,慢慢放。”对于段建伟而言果真画如其人,只不过不在形象上的相似性,更是一种由内而外缓慢释放热量的一致性。在过去十年的创作中,段建伟越发沉稳地把握住绘画与现实的距离感,不断触碰着一种极其微妙的、存在的本质。他不看重讨好的生动,而意在透过作品不断弥散着生命的余温。对于这个令人既陌生又熟悉的绘画世界,每个段建伟以外的人也许都是一位来自远方的访客,去探寻一个从未去到过的,并且也许从未真实存在过的故乡。