论明初散毛土司与中央的关系

陈文元

(贵州民族大学 民族学与历史学学院,贵州 贵阳 550025)

秦汉以降,湘鄂川(渝)黔地区土著以冉、向、田、覃等为代表的土家族先民蛮酋大姓经历历史时期的发展,势力不断壮大。散毛土司(治地在今湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县境内)覃氏是其中之一。在元代及明前期,散毛土司实力颇强,活动频繁,屡见史载。元明之际鄂西土司的叛乱,几乎均与散毛土司有关,甚至很多时候,皆由其主导,对鄂西乃至川湖区域社会造成了较大的影响。对散毛土司进行深层次研究探讨或可进一步丰富和发展土司制度史与地方民族史的研究,进一步探寻王朝国家政治体制下土司制度的存续与变迁。或许由于史料的缺乏与研究旨趣使然,笔者爬梳学术史,发现有关散毛土司的专论甚少,或以土司制度整体言之,或以湖广(或鄂西)土司、土家族土司概而论之,缺乏对散毛土司“内”与“外”以及两者之间的微观考察与土司制度所对应的宏观论述,与元明时期散毛土司的政治影响力与社会影响力极不相符。笔者动笔捉刀,拟以散毛土司为例,对其在明初的政治活动、内部结构以及鄂西地方社会关系作一个简单的疏理,并对相关问题进行考证、辨析,以期更加清晰地描绘明代土司制度,不揣仄陋,一陈浅见,既是启学术之求教,亦是开学术之争鸣。

一、明初散毛土司概况

元末,各方势力据地称雄,鄂西地区土司处在明玉珍大夏政权、陈友谅大汉政权等割据势力的控制之下。明玉珍的大夏政权主要控制鄂西地区的西部土司,这一区域以临四川;陈友谅的大汉政权主要控制着鄂西地区的东部土司,这一区域以临湖广。朱元璋灭陈友谅,鄂西地区东部的这些土司面临朱元璋兵锋所指,不得不归附。同时,他们离明玉珍的大夏政权最远,受其控制也最弱,有机会得以归附。为对抗朱元璋新建立的明朝,明夏政权极力笼络所控制的鄂西土司,其在鄂西地区设置有“散毛沿边军民宣慰司”和“怀德军民宣慰司”二宣慰司。“鄂西乃明玉珍大夏国与陈友谅大汉国的交界地带,陈友谅败亡后,此处又成为大夏与明朝的战略前沿要地。”[1]各种政治势力交织,散毛土司面临政治抉择。

洪武四年(1371年)一月,朱元璋命汤和等领军平定明夏政权,兵锋直指重庆。鄂西地区成为战争前沿。至当年七月,重庆、成都先后被攻克,明夏政权覆亡。“癸卯,汤和至重庆,明升降。”[2]明廷在鄂西依亡元建置重置施州。但散毛等土司仍在抵抗,明廷经略西南之际,“征南将军卫国公邓愈兵至澧州,遣营阳侯杨璟等讨散毛、柿溪、赤溪、安福等三十九洞平之”,[3]明廷最终通过武力迫使散毛土司献地纳款。建立王朝统治秩序,特别是在南方少数民族地区,收纳土司势力至关重要。“四川散毛宣慰使司都元帅覃野旺、湖广永顺宣慰使顺德汪备、堂厓安抚使月直什用遣人来朝贡方物。上其所授伪夏印。诏赐文绮袭衣。”[4]面对新王朝的政治影响和军事压力,散毛土司最终归附。此时明朝事实上已经不再完全采取先前平定陈友谅时的“授以原官”的策略,而是根据具体情况,对前来投诚的土司或业已投诚的土司予以重新设置。[5]但散毛土司却是例外。明廷依然授予散毛土司“宣慰司”级,一方面是依循了大夏政权的建置,以稳定鄂西土司地方社会,另一方面反映了散毛土司实力强大,明廷从政治上予以认可。洪武七年(1374年)五月,明廷“置四川散毛沿边宣慰使司、堂厓长官司、汶山汶川陇木头静州岳希蓬长官司、三店巡检司 ”。[6]在地方行政区划上,散毛土司属四川。

二、散毛土司的反叛与降级、废除

散毛土司经常跨越边界劫掠周边州县,屡为民患,明廷置黔江守御千户所以控扼附近土司。“置黔江守御千户所。时彭水县知县聂原济言黔江地接散毛、盘顺、酉阳诸洞,蛮寇出没,屡为民患,宜设兵卫屯守。诏从其言,置千户所镇之。”[7]黔江所的设立似乎并不能有效地遏制周边土司。不久,散毛土司再次作乱,“四川水尽源通塔平、散毛诸洞长官作乱,命江夏侯周德兴移兵讨之,仍命汝南侯梅思祖、都督佥事张诠为之副,时德兴帅师征五溪蛮,蛮人散走,及是命复讨诸洞,未几,皆平之”。[8]明廷旋而设立施州卫,属湖广都司,企图进一步控扼鄂西土司,散毛等鄂西土司改隶湖广。施州卫与施州同处一城。洪武十五年(1382年),“故散毛宣抚覃野旺子散毛五孙南木叟来朝贡方物,诏赐钞锭”,[9]表明散毛土司或因先前的反叛而被降级,成为“宣抚司”,向明廷朝贡,但明廷并未提升其品级。而到洪武十七年(1384年)散毛土司竟然再一次降级,成为“安抚司”。“散毛沿边安抚司安抚覃野旺之子起剌什用来朝,命以为本司佥事,赐冠带钞锭。”[10]不过,从“沿边”二字可获悉散毛土司所辖之地未变,只是明廷对于其反叛略作惩罚。值得一提的是,就在洪武十七年(1384年)散毛土司来朝不久,同年七月,“景川侯曹震言:‘容美管勾沿边大旺散毛等洞蛮寇时出劫掠为民害,已令施州卫及施南宣抚覃大胜招之,如负固不服,请于今秋发兵讨之。’……上遣使谕震曰以利而动,非兵之善。宜镇静以俟无轻举也,若其不服则以兵讨之”。[11]针对此次鄂西散毛土司等作乱,明廷并未动大军进行征讨。

虽明廷采取分散散毛土司势力以扼其势,并对散毛土司进行降级,设施州卫监管,但仍未从根本上根治散毛土司的频繁作乱。洪武二十二年(1389年)慈利安福土千户夏得忠反叛,鄂西散毛等土司积极响应,明廷派兵适时镇压,胡海等“分道剿捕散毛部落,俘获六千余人”。[12]之后,以散毛、施南、忠建为主导的鄂西众土司发起了更大规模的反抗,时镇南、龙潭、容美、忠路、忠孝、金峒等鄂西土司皆响应之,明廷遂决定派遣蓝玉率大军征讨。“洪武二十五年(应为洪武二十三年),散毛司覃构部落向天福等作乱,朝命蓝玉讨贼,调酉阳土兵一万三千人随征。散毛平,以附近九灵地归酉阳,以黔江之酉阳司为界。”[13]《明太宗实录》有“土酋向添福梗化”[14]之语,向添福应即向天福,为散毛土司下属土酋。覃构,按同治《来凤县志·土司志》记载,为散毛土司司主,前任司主为覃起剌。相比之前的“隐忍”,明廷对待此次以散毛土司为首的鄂西土司反叛坚决予以镇压,派大军倾力征讨。最终蓝玉擒万余人镇压了此次反叛活动,散毛土司遭受重创,控制的领地被分割。《明太祖实录》中对此次征战的战果有较为详细的记载。“(洪武二十三年二月)凉国公蓝玉克散毛洞,擒土酋剌惹、覃大旺等万余人。”[15]散毛土司叛乱被平定后,明廷仍然没有放弃对散毛等鄂西土司的遏制与打击,竟于洪武二十三年(1390年)废除了包括散毛土司在内的鄂西土司建置。土司的反叛与中央王朝的镇压、废除所表现出的极端冲突的互动,体现了土司制度在王朝国家与地方社会之间纵向的差异性。

散毛土司屡叛,是多重原因交织的结果。其一,区域社会势力复杂,潜在矛盾突出。散毛土司所在区域内的州县、卫所、土司对应的经制社会、屯堡社会、溪峒社会交叉分布,不同地域空间上存续着不同的统治系统与权威,地方势力交织。川湖地带民族成分复杂且土酋实力大小不一,往往数洞一族,一溪数司,土司之间势力交叉,扩张兼并,分合无常。万历《湖广总志》载:“成祖永乐初,施州地大震:以民奏设师壁王宣抚等七十处,随相攻害。”[16]“奏设七十余处”土司衙门,可见鄂西地区的土酋势力众多、宗派复杂;再加上土家族先民多行“游耕”,居止无定,“夷风”甚浓,“散毛宣抚司,信巫鬼,重淫祀,务耕猎,腰刀持弩,性犷而悍”[17],管理起来更加困难。这些不确定性和复杂性是散毛土司叛乱的潜在原因之一。其二,散毛土司实力强大,容易滋生“寇边”。散毛土酋覃氏,为鄂西蛮酋大姓之一,在鄂西诸土司中较早崛起,“来境(意为来凤县境内)原七司,散毛为长”。[14]元末明初甚至一度是鄂西诸土司中品级最高、势力最强大者。散毛土司反叛明廷,在相距较短时间内先后两次被擒获“六千余人”“万余人”,可见其实力强大。同治《来凤县志》也载:“自有土司以来,惟武力是务,其时散毛则有四十八旗。”[18]不过,必须指出的是:此番记载为清代文献,是对改土归流前散毛土司情况的记述。但这一记载具有参考意义,与明初散毛土司强大实力互为映证。旗是土家族土司的一种具有地域性的军事建置,散毛土司有四十八旗,充分体现了其地域广、土民众多的统辖情况,故而在鄂西土家族诸土司中军事实力较强。其三,散毛土司对明廷严格控制的反弹。明廷为加强对鄂西土司的控制,在鄂西设立施州,之后又设立军事据点施州卫。为摆脱监管与争夺地区资源,明廷设在鄂西的行政、军事中心——施州、施州卫很快成为他们攻击的目标。如“李才知施州,洪武十四年,洞酋覃芳诸等攻破州城,公与州同知孙明用、州判王傑、吏目李毓秀皆死之”,“胡士能,知施州,洪武二十年(应为洪武二十二年),安福蛮夏得忠引诸蛮攻城见害”。[19]前后两任知州被杀,虽未有直接资料证明是散毛土司参与,但对应散毛土司的反叛活动,可能性很大。其四,应对明廷的监管,博取政治资本。元明鼎革之际,明夏政权割据四川,为巩固统治边界对抗陈友谅大汉政权及后续建立的明朝,极力拉笼周边土司,设置散毛土司为“散毛沿边宣慰司”,散毛土司一跃升为“宣慰司”级,统辖鄂西大部分土司,实力发展到极盛。明廷虽一开始因循明夏政权旧制设“散毛沿边宣慰司”,后又因散毛土司作乱改为“散毛宣抚司”,或出于对明夏政权“余恩”的眷念而与明廷给予的政治待遇对比形成的落差,更加引起了散毛土司的不满。土司衔号、品级事关土司在其区域社会的威望与权力,为追求期望的政治身份与在明廷政治统治中的政治参与,是散毛土司屡屡反叛的重要因素之一。

为防止鄂西土司再次叛乱,明廷一面废除鄂西土司建置,一面又对鄂西地区的行政、军事建置进行了调整。首先是升施州卫为“军民卫”。省施州入施州卫,原施州建置裁撤,施州卫三所与原施州三里并存,“里籍”与“军籍”并存,原施州职能由施州卫统一领之,置“施州卫军民指挥使司”,施州卫经历转型,成为“军民卫”,既管军事,又兼理民政,改变了“州属四川,卫属湖广”的不相统属局面,鄂西地区施州、施州卫的二元治理模式合二为一,皆属湖广,大体实现了鄂西地区一元化治理的治理架构。其次,又在散毛土司毗邻地区增设“大田军民千户所”。蓝玉征鄂西后,将散毛土司控制的领地一部分分割给大田所,并由大田所重兵守卫,自此后,散毛土司几无反叛资本。“明廷利用鄂西土司反叛这一契机重塑了朝廷权威,确立了施州卫在鄂西地方社会权力格局中的领导地位。”[20]大田所“环夷腹心之中”的设置,打破了鄂西土司的政治格局。

三、永乐定制与散毛土司建置的重设

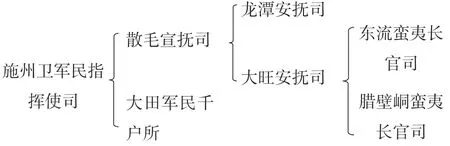

洪武二十三年(1390年)废除散毛土司建置后,至永乐年间,明廷终于恢复了散毛土司建置。明成祖认为:“祖宗大经大法,万世不可改。其他若时有不同,后世当因时损益以便民,岂可执一而不知变通之道?天下人既以为便,则当从之。”[21]体现了其“朝廷驭四夷,当怀之以恩”[22]的“治蛮”思想。至此,明初洪武年间废除的土司陆续得以恢复,散毛土司亦在其列。“至是,故土官之子覃友谅等以招复蛮民,请仍设治所。以其户少,降为长官司,隶大田军民千户所。以友谅为散毛长官,覃添富为施南长官。四年,改施南、散毛仍为宣抚司,以友谅、添富来朝故也。”[23]明廷于永乐二年(1404年)先是恢复散毛土司建置,为“散毛长官司”,两年后又提升为“宣抚司”,领龙潭、大旺二安抚司,明确规定了散毛土司的行政级别与统辖领地。龙潭土司明初时亦有实力,此番明廷改以散毛土司隶之,颇有“以夷制夷”之意。“复设龙潭安抚司。以田应虎为安抚,黄潮端为同知,向谷贤为佥事。时应虎等来朝,言其祖、父自宋元来俱为龙潭宣抚,洪武初官治如旧,后因峒蛮作乱,遂废。永乐二年,并其地入散毛长官司,应虎为散毛副长官,龙潭距散毛甚远,乞复置龙潭安抚司以治夷民为便。故有是命。”[24]值得注意的是:此时散毛土司建置全名已不含“沿边”二字,客观反映了经历明初时的动乱,散毛土司实际控有的领地已经大为缩小。大旺土司与散毛土司同处今来凤县境内,地域上相邻。倒是龙潭土司相距稍远,在今咸丰县境内,而大田所置于二土司之间,分割制衡之意甚明。散毛土司为覃氏,大旺、龙潭、东流、腊壁等土司均为田氏。但东流、腊壁二土司为蛮夷长官司,明廷以四百户以下设蛮夷长官司。明廷重设散毛土司建置,既有政治上的考量,也有遵循土司地区社会形态与经济水平因素使然。依据《明史·地理志》,明代散毛土司政治结构如图1。[25]940-941

图 1 明代散毛土司政治结构

散毛土司由覃氏土司家族世袭,土司之于地方,实为“土皇帝”。中央朝廷授予散毛土司官职,相比于流官治理的州县,土司具有高度自治权,全权掌管治下的土地和人民,管理司中一切事务,制有刑罚,对土民拥有生杀大权。民间流传土司“杀人不请旨,母死不丁忧”。土司还可自行设置内部土官官职,大小不等。明代土官系统的自署职官主要为文官文职[26]兼及一些军事头目。一般设有家政、总理、舍把、舍人、旗长、头目、峒长等职务,他们是土司实现土司社会控制之“爪牙”。他们往往也承担朝贡之重任,如“湖广散毛宣抚司遣把事黄能、施南宣抚司遣把事谭试强等贡方物”[27]“湖广散毛宣抚司舍人覃玘等来朝贡马及方物”[28]。土司拥有军队,土司社会军政合一,土民亦兵亦农。散毛土司实力不俗。明廷在土司地区依据土司领地、实力大小、政治表现等因素分别设立“长官司”“安抚司”“宣抚司”“宣慰司”四级(武职),是中央王朝官制与王朝典章制度下对土司社会结构的一种政治、族类势力划分,表现为“外界”对土司社会的“标识”。事实上,就土司社会的地理形态与基层设置来看,土司内部家族村社基本结构为溪、峒、寨,与卫所社会的屯、堡以及州县的里、坊、社、村等地域社会结构有所不同,彼此之间有着不同的“区”与“界”。对应下来的是经济关系、地方政治格局、身份的不同。

在重设土司建置的同时,除散毛土司覃氏世袭宣抚使外,明廷又置同知、副使、佥事等官职,以分其势。如“……湖广散毛宣抚司佥事于斌遣舍人于旺……等贡驼、马及羊”[29]以及“云南宁州土官知州禄庆、湖广散毛宣抚司副使黄敬瑄遣把事覃忠等来朝贡马”等。[25]并辅之以具有流官性质的经历司经历、知事和吏目、照磨等,以作朝廷耳目,监督土司,实行“流土共治”。永乐四年(1406年)“置湖广容美、忠建、施南、散毛四宣抚司经历、知事各一员。龙潭、忠峒、高罗三安抚司,唐崖、木册并云南剌次和瓦曾之革甸、香罗、孟琏七长官司流官吏目各一员”。[30]永乐七年(1409年)“置湖广施州卫大旺安抚司流官吏目一员”。[31]明廷在永乐、宣德年间对包括鄂西在内的散毛土司建置及隶属关系进行了重新认定和设置,保存土司制度的同时,又对原有土司势力与地方权力格局作了重大调整,此后鄂西土司制度基本沿袭这一思路。仔细考量发现明初因循元制的基础上,对土司官制有一个探索整顿的过程,才变成了整齐划一、等级严明的专用官制。[32]永乐定制是实现这一目标的重要时期。

永乐定制还对鄂西复杂的土司势力作了一个有力的调控与整饬。以明初鄂西土司动乱的实情来看,散毛土司处在川湖交界,实力强大,控制了散毛土司很大程度上也就稳定了鄂西土司社会,保证了川湖通道连接的通畅。明廷通过降级、军事征剿、分割领地、设置卫所甚至废除土司建置等措施,削弱散毛土司实力,抑制其势力扩张。其后虽恢复散毛土司建置,但又派遣经历、知事等以作监督,对行政品级与隶属关系重新认定,众建土司以彼此互相钳制,更加明确其义务(譬如朝贡、征调)的履行与职责的规范,通过政治、军事、法律等手段从“外”至“内”最终将散毛土司纳入到明廷的政治统治秩序当中,使其有了相对稳定的政治地位,成为王朝国家官僚机构中的组成部分。

明廷对鄂西散毛等土司建置的恢复与规范,并非只是个例。由于元代享国较短,明代最终完成了土司制度的顶层设计与制度建设。土司制度以明代最为完备,明廷对土司制度作了规范化处理,并在更大范围内推行,永乐定制是土司制度完善的关键期。“永乐定制之后,终明一代,有关制度绝少更改,真正成为一代之制。”[33]明代永乐年间对土司制度的调控与规范,不完全只是对洪武时期土司管理政策的简单恢复与继承,而是从国家层面上对土司制度这一具有地方性和民族性的政治制度做了进一步的规范与管理,对土司势力与职权范围进行法律认可与政治调控,并在原有基础上对土司管理制度与运行状态作了进一步的弥补,是在原有基础上的发展和创新。此番调整,更加具体地使中央王朝利益与地方土司利益在双向互动中达成利益契合,形成政治同盟。也因于此,众多土司分布的南方少数民族地区从而更紧密地整合进中央王朝控制的社会当中。诸土司与明王朝乃至后续清王朝长达三百余年稳定发展的关系亦由此确立。土司制度是了解中国民族历史的一把钥匙,是民族史研究中的重要议题。土司制度的差异性不仅表现在横向层面不同区域上(譬如西北地区土司制度与西南地区土司制度),纵向的差异性也是不能忽视的,中央王朝与土司之间有着不同的政治意图与利益取向决定了二者之间对土司制度的理解与实践会有所不同。可以认为,永乐定制正是明廷在土司利益与国家权力之间作了一个综合的考量与衡量,从国家层面对这一差异性进行合理性的调适与完善,使土司制度臻于完备。

——李良品《中国土司学导论》读书札记