社区参与:新建本科院校学术发展的策略

王艳梅,徐明祥

(1.楚雄师范学院 学前教育学院,云南 楚雄 675000;2.楚雄师范学院 经济与管理学院,云南 楚雄 675000)

学术性是高等教育组织的本质特征。在应用型转型与内涵发展的背景下,新建本科院校作为应用型的高等教育组织,必须重新、谨慎回答与“学术性”相关的三个问题,即“学术是什么”“学术的服务对象是谁”“学术如何有效开展”。然而,在强势的地方分层体系与单一的资源供给体系的背景下,新建本科院校与“学术”相关的活动出现了趋同化,如重基础研究轻应用研究、重纵向项目轻横向项目、重商业项目轻公益项目、重科研轻教研、重个人业绩轻团队绩效等,这种趋同化必然导致新建本科院校偏离应用型本科大学的发展方向,割裂新建本科院校服务地方经济社会的内在链条,最终难以形成新建本科院校与社区的互生共长关系。那么如何遏止新建本科院校趋同化,探索新建本科院校学术发展的策略,对于落实高等教育分类管理与新建本科院校应用型发展具有重要的理论与实践价值。

一、多元学术与社区参与

“学术是什么”的答案随着社会环境的嬗变而不断演化,即以洪堡大学等为代表的“为了学术而学术(偏好基础研究、纯理论研究)”到以宾夕法尼亚大学、威斯康星大学等为代表的多元学术(包括探究的学术、应用的学术、整合的学术、教学的学术)。卡内基教学促进基金会主席厄内斯特·博耶( Ernest L.Boyer)在多元学术理论的基础上提出了参与型学术,并指出“参与型学术包括一系列改革,它意味着学者与所属社区之间关系的根本性转变”[1],即从传统经典的单向“专家”指导模式转变为基于建构主义的“社区参与”模式。“社区参与”意味着在平等互惠的基础上,高等教育组织或学者以学术为主轴,以社区需求为目标,通过多元化学术活动将大学与社区(当地、地区/省、国家乃至世界)融合在一起,从而把社区层面的“微观活动”与大学高远的三项使命(教学、科研、社会服务)紧密结合,拓展了学者的学术活动空间,实现了学术的公共价值,最终实现了对传统研究型大学的再造与新生。在多元学术的实践上,Marshall,W.&Saltmarsh(2013)[2]调查显示:90.9%的大学已设立专门机构负责参与型学术,95.8%的大学已有专门用于参与型学术的经费预算。同时,一项以密歇根大学为对象的调查显示[3]:2001-2006年间,90%教师至少参加了一项参与型学术活动,仅有10%的尚未参加;在90%的参与者中,47%参与了囊括教学、科研、社会服务的学术活动,27%参与了包括教学、科研、社会服务中的两种学术活动,仅有16%参与了一项活动;且在所有参与型学术活动中仅有13%参与纯粹商业活动,参与“面向应用的企业研究”的比例仅为30%,而参与“技术援助与专家指导”“公众理解(公民素养学术)”的比例分别高达56%、69%。显然,参与大学与参与人员的广泛性,以及明确的经费支持与参与者的公益偏好,说明大学通过社区参与重塑了大学与社区之间的和谐共生关系,再次激活了教学与科研的内源性动力,成为西方大学发展的新模式。

二、新建本科院校的学术现状

(一)学术服务对象的嬗变

徐明祥,王艳梅(2018)实证研究表明:“学术逻辑与应用逻辑成为不同类型高等教育机构变革的制度逻辑,自主驱动着高等教育政策系统的演化。”[4]从市场营销管理的视角看,组织的核心任务是根据目标市场的需求变化而制定具有针对性的发展策略。从高等教育系统变革的主导逻辑[4]看,学术逻辑下大学学术服务对象是“社会”,产品——学术成果是由生产者——教授控制的,对于外部需求的回应是迟缓(“停下来讨论”)的,属于典型的以大学为中心的管理哲学。其比较适合外部环境,“产品”供应能力相对不足的市场情景。应用逻辑下大学学术服务对象是“市场力量(确定的顾客,如学生、政府、企业、NPO等)”,学术产品生产者必须以需求为导向,在利益相关者的限制性下快速做出响应或进行引导,属于典型的以利益相关者和社会整体利益为中心的管理哲学。其比较适合利益相关者多元化、资源短缺、忽视社会服务等问题日益突出的市场情景。显然,对身处高等教育金字塔分层结构低端的新建本科院校而言,应用逻辑下的学术发展策略是非常适宜的,即在培育应用型人才的前提下(社会整体利益),通过公益讲座(教学的学术)、服务学习(教学的学术)、助力创新创业(应用的学术)、参与式行动研究(整合的学术)、探究面临的共同问题(探究的学术)等学术活动去满足当地居民、学生、州市政府、小微型组织等利益相关者的差别化需求。从合法性视角看,格林伍德指出“专业化组织的制度化过程中,合法性的构建其实是最后完成的部分,首先要完成道义合法性,然后是实用合法性,最后才是认知合法性。”[5]在国家众多政策制度的激励诱导下,新建本科院校赢得了“道义合法性”。然而在以双一流大学为标杆的学术逻辑“神话”下,居民、学习者、州市政府、小微型组织等纷纷寻求与双一流大学的“深度合作”,从而延续与再生产着学术逻辑下的社会结构与社会秩序,由此导致“实用合法性”不足。同时,在传统学术逻辑体系下获得较高学衔、地位的教师或管理者,鉴于观念、利益、个人能力等的考量,往往对应用逻辑持有偏见、顾虑,甚至默默地持续反抗,显然“认知合法性”缺乏内生动力。由此可见,在外部环境剧变的背景下,学术服务对象已嬗变,然而在实用合法性与认知合法性缺失的现实情境下,新建本科院校必将再度边缘化。

(二)群体性的学术漂移

学术漂移是指应用型本科院校偏离预设的应用型大学的发展方向,向传统研究型大学发展的行为。徐明祥,王艳梅(2018)[4]对全国103新建本科高校(包括50所应用型本科试点高校)进行全面调查,结果显示:已定位为应用型大学的新建本科高校在教师的招聘方面偏好学术型人才;在继续教育方面鼓励学术型学历提升相对轻视应用型教师培育;在考评与晋升方面,激励学术型教师。同时,课题组采用多案例研究法,按照代表性、兼顾区域的原则,遴选15所应用型本科试点院校①、12所应用技术型大学②(“应用技术大学〔学院〕联盟”中筛选)、13所开放大学③(6〔1+5〕所开放大学、7所广播电视大学),调查显示:已经定位为应用型大学的应用型本科试点院校、应用技术型大学、开放大学,在发展目标上高度遵从应用型大学的发展方向而在学位点上采用学术性学位与应用型学位并存互生的发展策略;在教师聘任上,重金聘任、重用学术性人才,轻视乃至忽视应用型人才;在教师管理方面,大多采用以学术业绩为中心、以“刊”论“文”为方式的统合式的人才管理制度。可见,应用型本科院校已偏离应用型大学的发展方向,群体式的向学术型大学发展。这种群体式的、以跨越纵向层级为目的的学术漂移是其传统学术逻辑的惯性延续,再次割裂了大学(特别是地处州市的新建本科院校)与社区的关系,让新建本科院校陷入“没有发展”的内卷化泥潭。

(三)基层学术组织的行政化

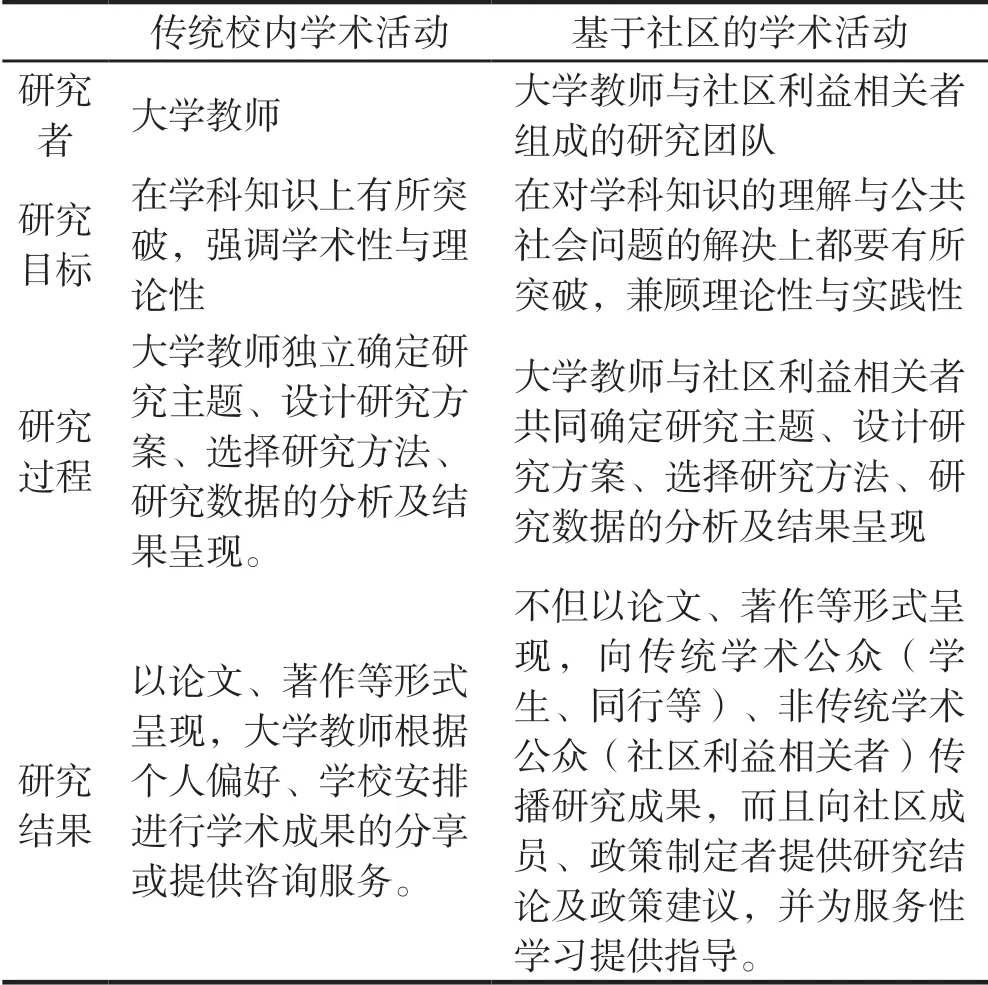

基层学术组织(包括教研室、研究所、研究中心、研究院等)作为“高等教育最佳的端点”[6]25,其履行教学、科学研究、社会服务等职能。当前,大多新建本科院校的组织结构为校—院(学院或研究院)—室(教研室、系或研究所),这是典型的直线职能结构。从纵向权力结构看,基层学术组织处于行政权力的最末端。在高度行政化的权力体系中,基层学术组织的学术权力成为政府行政权力与学校行政权力的延续,所有学术活动都被表达为行政权力的价值导向与行为意图,违背了底层专业组织“遵循学科、专业知识和专业化无序状态的逻辑”[6]230。同时,鉴于新建本科院校带“长”的学官,在获得副高以上学衔后学术生产率急剧下降导致学官的学科权力与感召力持续贬损。为维持学术话语权,学官不得不寻求“官权”或行政权力,由此导致学术权力滥用、学术压榨与学术共同体的“名存实亡”。可见,在行政化的权力体系中,基层学术组织不得不以“上级”为学术服务对象,按照行政刚性的约束进行学术活动,其结果必然是以纵向项目为重心,以传统校内学术活动为中心(见表1),这与“基于社区的学术活动”相去甚远,其导致基层学术组织与社区建立自然而持续的联系非常困难。

表1 传统校内学术活动与基于社区学术活动的区别

(四)单薄的个人学术资本

“一种资本总是在既定的具体场域中灵验有效,既是斗争的武器,又是争夺的关键……”[9]学术资本(包括学历、学衔、学术网络、学术项目、学术成果、行政权力等)是学术场域斗争与争夺的关键武器或重要筹码,而且这些资本还可相互转化,形成马太效应。课题组特从应用型本科院校中选取12所“典型”应用型本科院校④(被认定为“应用型示范院校”或获得“产教融合发展工程”等资助),以维普中文期刊服务平台获取9年(2010-2018)样本数据(2010-2018),以学术论文发文量与引文量为指标进行统计分析:从发文量看,样本院校共发表论文82 366篇,发文量呈M型走势,年度相对增长率为0.16%,其中核心期刊发文量比例为24.04%;从引文量看,样本院校引用频次在0次、1-10次、11-50次(相当于专著)、50次以上(称为经典论著)的比例分别为57.81%、40.65%、1.58%、0.04%,前二者合计98.46%。由此可见,“典型”应用型本科院校发文量较少,呈现高度不稳定性;引文量非常小,学术质量偏低。卞良(2015)[10]通过对226所样本院校的数据统计分析发现:新建本科院校学科带头人、专业带头人较少,骨干研发人员偏少,应用型研发极少,教学、行政的工作时间占比达70%以上。其研究结论与姚望(2015)[11](样本为新建本科院校教师21万篇学术论文)、王红(2017)[12](样本为168所新建本科院校合格评估数据)的统计结果完全一致。羸弱的学术功底、碎片化的工作时间、单兵突进的学术工作方式、行政导向的学术氛围……多重而凌乱的生存空间导致新建本科院校教师成为陡峭的高等教育学术阶梯上的弱势群体、末端遥望者。

综上所述,新建本科院校在宏观层面以学术逻辑为主导的发展策略;在中观层面践行以学术型大学为发展目标,以学术业绩为中心的统合式管理制度,从而导致了学术漂移;在微观层面,高度行政化的权力体系导致了基层学术组织与社区的刚性断裂,同时单薄的个人学术资本难以支撑教师自身与学校向学术型大学发展的道路。某种程度上,这就是一种“去社区化”行为,即以省市政府、中央政府或所有顾客等为学术服务对象,以纵向的大项目、大平台等为学术发展路径,从而实现可能的研究型大学或双一流大学的发展目标,其本质就是忽视基于社区或地方目标顾客(当地居民、学生、州市政府、小微型组织)的需求,轻视乃至歧视地方社会经济发展的多元学术需求,其必然导致新建本科院校发展的同质化与内卷化。那么如何实现新建本科院校的再“社区化”呢?

三、基于社区参与的新建本科院校学术发展策略

(一)基于多元学术的制度构建

“价值观是否能够产生绩效不仅仅取决于价值观本身,也包括价值观管理。事实上,正是价值观的管理而不是价值观本身令竞争对手难以模仿才构成了组织真正的竞争优势。”[13]在模式3知识生产、五重螺旋的高级知识经济情景下,多元学术观应运而生。那么如何对多元学术观进行有效管理,从而实现新建本科院校的内涵发展与特色发展呢?从美国的实践看,主要从组织、制度两个方面进行多元学术观的有效管理。第一,系统组织的支持。在政府方面,美国国会先后通过《国家与社区服务法》(National and Community Service Act)、《社区扩展合作伙伴法案》(Community Outreach Partnership Act),并在住房与城市发展部设立专门负责“社区扩展合作伙伴关系中心项目”的大学合作伙伴关系办公室。在NPO(Non-profit Organization)组织方面,卡内基教学促进基金会(Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching)首次将“公共参与和社区合作”列为新的大学分类标准;凯洛格基金会(Kellogg Foundation)提出参与型大学的基本特征,并连续发布大学社会服务研究报告。在学校方面,以密歇根大学、华盛顿大学等为代表的社区参与型大学或设立社区合作办公室(隶属校长办公室),或设立经济发展与拓展副校长,并成立包括学生、校外人士、学术人员、行政人员在内的治理委员会及下属的多个事务委员会(如学术与相关事务委员会、校园与社区生活委员会等)。政府、NPO、学校的组织设立及其运行将多元学术观具像化,为大学特别是州立大学的社区参与提供了组织依托与实践指导。第二,匹配的绩效薪酬制度。绩效薪酬制度是人力资源管理的核心,其具有较强的激励性与能有效支持组织变革。为有效评价大学参与社区活动的绩效,密西根大学、澳大利亚维多利亚大学等6所大学联合开发在线评估工具——OEMI(Outreach and Engagement Measurement Instrument),其以显著性(Significance)、学术(Scholarship)、环境(Contexts)、影响(Impact)四个指标为评估维度,以一年为评估周期,以员工(学者)层面、学术单元(院系所)、社区参与项目为评估对象,以促进各个层面社区参与活动与大学使命相融合、提升为评价目的。同时,密西根大学、伊利诺伊大学厄尔巴纳—香槟分校等结合学校实际情况制定了具有针对性的规章:密西根州立大学修订了教师连任、晋升与终身教职的流程,并出台《Points of Distinction:A Guidebook for Planning and Evaluating Quality Outreach》文件;伊利诺伊大学厄尔巴纳—香槟分校基于多元学术,依据学科特性、教师选择等构建了差异化晋升通道,如为农学院、教育学院教师创立“参与和推广服务”晋升轨道。显然,系统组织的支持以及科学、匹配的绩效薪酬制度为以密西根大学为代表的参与型大学系统变革提供了全面系统的内外支持。借鉴上述经验,为推进应用逻辑的制度化,遏止新建本科院校群体性的学术漂移,重构大学与社区的紧密关系,必须基于多元学术构建系统组织以及修订与之匹配的人力资源管理制度(特别是绩效薪酬制度)。

(二)创立社区学术项目资助基金

当前,基于社区的学术项目资助主要存在两个问题:第一,政府、学校主导的纵向社区学术资助项目以“传统校内学术活动”的方式开展。从美国大学社会服务模式发展简史来看,“传统校内学术活动”属于赠地大学为代表的“公共服务”时期,以省市政府、中央政府、“同质性”的群体为学术服务对象,强调基础研究,主张学者与社区之间形成间断性、以学者为主的指导关系。当前,大学社区服务模式处于“社区参与”时期,以服务性学习、参与式研究等方式满足社区顾客的学术需求,共同努力构建大学与社区之间平等伙伴关系。显然,纵向社区学术项目必须从“传统校内学术活动”转型为“基于社区的学术活动”。第二,横向社区学术资助项目强调高额度商业性项目。从省市专业技术资格评审条件、新建本科院校的专业技术职务评聘条件(办法)看,大部分强调横向项目的资助金额(如云南省副教授评审成果要求:主持横向课题〔含产学研结合项目〕累计到校经费不少于5万元)。据《中国区域科技创新评价报告(2018)》[14]:从企业研发投入强度指标看,2016年,23个地区低于1%,50%以上企业研发投入占营收比重低于10%,且科技型小微企业融资困难。在小微型企业占主导的(2019年占全部纳税企业的比重超过95%)的背景下,重视高额度的商业项目,显然对于倾向从事应用性研发的学者来说无疑是“巧妇难为无米之炊”。乔治·凯勒指出:“如果大学领导者要进行重要的新的冒险或发展有光明前景的学术领域却又不能弄到所需要的资金的话,那么,他根本不可能说服那些常规管理人员投身变革、采用新的工作方式的。”[15]著名经济学家米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)在教育券理论中提出:家长与学生的选择权是其核心和基石,即公共领域起主导作用的政府替代选择(政府决定拨款对象、拨款金额、绩效评价及其评价主体等)必须转变为公民社会选择(公民或顾客决定“券”投向对象、金额、并根据服务绩效决定后续投向等)。简言之,资助金额及资助投向主体决定了社区学术项目的服务对象及有效性。借鉴美国“社区扩展合作伙伴关系中心项目”、荷兰“创新券”的经验,可创立由政府、企业、NPO等联合出资;小微型组织决定投向;学者或学术组织(向新建本科院校倾斜)竞争投标的社区学术项目资助基金,以此扭转新建本科院校学术竞争劣势,同时提升学者个人学术资本。

(三)创新多样化的社区参与方式

多元学术观决定了社区参与方式的多样化。以宾夕法尼亚大学、阿拉巴马大学等为代表的参与型大学构建了基于多元学术观及相宜的制度,即以社区的需求为导向,结合教学、科研、社会服务的各种活动形成了多样化的社区参与方式。1.教学的学术——学术课程与社区实践相结合。基于教学的社区学术活动是大学融入社区的首要方式。顶点课程(Capstone Courses)、服务性学习(Service Learning)是学术课程与社区实践有效结合的卓越探索。顶点课程以社区问题为导向,以项目为依托,以团队的组织形式,基于学科知识(类似于毕业论文设计)共同探索社区问题的解决方案,如波特兰大学以食品安全、社区健康、城市可持续发展等为主题开发基于社区的教与学实践项目。服务性学习则将学科知识学习、社区服务有效融合,已成为欧美大学学生学习的重要组成部分。从迈阿密—达德社区学院[16]、兰德公司[17]等对服务性学习的调查看:社区参与对学生的社区参与、人际交往技能、相互理解、社会责任感、批判性思考等具有正面价值。2.应用的学术——助力创新创业。在大学成为社会轴心的背景下,大学已成为地方、地区的研发中心、技术扩散中心、小微型组织的孵化中心。威斯康星大学麦迪逊分校、宾夕法尼亚大学沃顿商学院等通过创立衍生企业、技术转让、合作研发、小微型组织孵化等方式促进社区的转型升级、地方经济社会发展,成为名副其实的社区轴心。3.整合的学术——以特殊群体为对象的赋权增能行动。“整合的学术”既可以是边缘学科或交叉学科的创立或融合,更是以某个特殊群体为对象的赋权增能行动研究。如为破解伊利诺伊州残障群体不断增大、社区医疗经费紧张、残障人士回归社区难等问题,伊利诺伊大学与社区残障人士服务中心共同开展残障人士的赋权增能行动研究,通过系统调查回归社区残障人士的需求,采取听证会、市民大会、多媒体推送等方式,最终促使该州创立残障人士基金、推行残障人士权益法案,从而提升了残障群体的权益意识、健康生活能力。4.探究的学术——参与型研究。参与型研究是参与型大学深度参与社区,与社区合作伙伴探究解决地方社会经济问题、促使社区变革、提升公民幸福指数的关键路径。如为解决洛杉矶东南部癌症、哮喘等疾病高发的问题,加州大学、布朗大学等与自由山基金会、美好环境社区共同组建南加州环境公平协同中心。在合作过程中,大学承担环境风险评估、相关性分析等研究工作;基金会承担资金支援、技术管理等支持工作;社区承担社区领导培养、社区改革推进等基础工作,最终迫使政府承认环境污染与当地社区疾病的强关联性,同时采取修订空气质量标准、资助使用清洁能源、疾病治疗援助等多项措施,从而改善了区域空气质量、提升社区居民公共事务意识与管理能力、促进了社区变革。“在高级知识社会,整个大学系统都属于模式3,然而,一个高级模式3大学系统必然承认和积极看待知识范式的多元性、共存性、共进性特质,它能够促生不同知识和知识生产范式的高度整合。”[18]知识生产范式的“多元性”“共存性”“共进性”意味着多元学术的共存互生,即新建本科院校的学术单元、学者可根据学校发展战略、学科特性、个人偏好、团队特质等在“教学的学术”“应用的学术”“整合的学术”“探究的学术”中进行选择或调整社区参与的方式,从而实现国家、学校、社区、学者、NPO等之间的互利共赢,最终实现新建本科院校学术路径的转型以及高等教育与社区之间战略性、新型契约关系的构建。

注释:

① 样本包括东部的广东金融学院、北部湾大学、常熟理工学院、南京晓庄学院、阳光学院;中部的信阳师范学院、郑州工业应用技术学院、湖北民族大学、荆楚理工学院、郑州轻工业大学;西部的贵州师范学院、重庆科技学院、大理大学、四川轻化工大学、重庆工程学院。

② 样本包括东部的天津职业技术师范大学、上海应用技术大学、北部湾大学、浙江科技学院;中部的黄淮学院、吉林工程技术师范学院、河北科技大学、安徽科技学院;西部的重庆科技学院、黔南民族师范学院、滇西应用技术大学、重庆三峡学院。

③ 样本包括东部的国家开放大学、北京开放大学、上海开放大学、广东开放大学、江苏开放大学;中部的江西广播电视大学、湖南广播电视大学、河南广播电视大学、安徽广播电视大学;西部的四川广播电视大学、贵州广播电视大学、广西广播电视大学、云南开放大学。

④ 样本包括东部的福建工程学院、沈阳大学、浙江科技学院、北部湾大学;中部的湖南文理学院、黄冈师范学院、黄淮学院、合肥学院;西部的赤峰学院、西昌学院、黔南民族师范学院、大理大学。