利用PBL模式进行神经冲动传导与传递专题复习的尝试

云南

《普通高中生物学课程标准(2017年版)》中提出:学生主动地参与学习,在亲历提出问题、获取信息、寻找证据、检验假设、发现规律等过程中习得生物学知识,养成科学思维的习惯,形成积极的科学态度,发展终身学习及创新实践能力。教学中渗透生命观念、科学思维、科学探究和社会责任是立德树人的根本途径。

项目式学习(Project based learning,简称PBL)是一种基于建构主义理论、最近发展区理论等构建的以项目为主线、教师为主导、学生为主体的新型教学模式,它主张以小组合作的探究方式解决一个或一系列真实、复杂且具有挑战性的科学问题,学生通过深度思考,精心规划项目,以问题驱动形式完成项目,最后进行分享和交流,逐步习得包括知识、可迁移技能、高级思维能力、关键品格等在内的学科核心素养。笔者以“神经冲动的传导与传递”二轮专题复习为例,例谈在高三生物二轮复习中开展项目式学习的具体策略,以期提高备考效率。

1.项目式学习流程图

梅里尔在《首要教学原理》中提出“五星”教学模式,即“一个中心、四个基本点”,一个中心是指整个教学活动中以问题驱动为中心,四个基本点是指激活旧知、展示新知、应用新知、融会贯通4个环节。基于“五星”教学模式,项目式学习一般按照如图1所示流程操作。

图1

2.项目式学习案例设计

2.1 创设情境确定项目主题

笔者在开始复习时播放《战狼2》剪辑片断:主人公用一种叫作见血封喉树的汁液涂抹在自制的毒箭箭头上射击别人,被射中的人瞬间口吐白沫、窒息死亡。提出相应问题:被射中的人为何会瞬间死亡?基于这一背景,使学生明确本次项目式学习的主题为神经冲动的产生、传导和传递。

2.2 对标素养确定项目学习目标

生命观念:以结构和功能观、稳态与平衡观,说明静息电位与动作电位的形成机理。

科学思维:构建6种突触;分析资料、讨论交流,通过归纳与概括、演绎与推理的方法概括兴奋传导与传递的特点。

科学探究:能够按照科学探究的基本原则和过程,设计实验探究兴奋在神经纤维上以及神经元之间传导和传递的方向,能结合图例探究某种神经递质是兴奋性神经递质还是抑制性神经递质。

社会责任:能科学解释尼古丁的作用机理,养成健康的生活习惯,树立积极健康的生活方式;认同神经系统在生命活动调节中的重要作用。

2.3 结合学情提供必要支撑

为保证学生能够顺利设计方案并完成任务,笔者在分解项目任务之前提供如下信息:(1)神经细胞内K+浓度高于膜外,而Na+相反。未受到刺激时,神经细胞膜主要对K+有通透性,造成K+外流,使得膜外阳离子浓度高于膜内,表现为外正内负,称作静息电位;(2)科学家发现K+外流方式属于协助扩散;(3)部分神经递质发挥作用后会被突触前膜回收,避免突触后神经细胞持续兴奋或被抑制。

2.4 分组分解任务

根据学生的学情和心理特征,笔者将班级42名同学均分为7组,每组选出一名责任心强、探索思维优异、组织管理能力强的同学作为组长。各组项目任务如表所示。

表 各组项目任务汇总

2.5 分组设计方案

各组在组长带领下集中讨论,展开“头脑风暴”。笔者适时参与到各小组探究中,观察并监督以确保各组保质保量完成任务,及时发现和记录问题,并在课堂展示交流环节中作统一的修正或评价。各组在设计方案并实施的过程中会遇到很多问题,如材料、仪器、实验条件的选择等问题,此时教师不必着急指导,可让学生反复研讨和推理,不断优化实验方案,形成优质思维,发展批判性思维,提升学科核心素养。

2.6 成果汇总

本次项目式学习成果汇总如下。

第1组

任务1

事实证据:生物体是能够“发电”的,如电鳐、电鲢、电鳗等。生物体在生命活动中所表现的电现象,称为生物电。首次宣称生物电存在的科学家是意大利生理学家伽尔瓦尼,他发现当用两种金属导体在蛙的肌肉与神经之间建立起回路时,肌肉就会收缩。他认为这种收缩是从肌肉内部流出并沿着神经到达肌肉表面的电流刺激引起的。然而物理学家伏特认为这纯属物理现象,因为两种不同的金属间可产生电位差。但伽尔瓦尼及后继者们改做无金属接触实验,用电流计测出肌肉电流,出色证明了生物电的存在。

任务2

事实证据:霍奇金和赫胥黎以枪乌贼的粗大神经为材料测定神经纤维膜内外电位差,将电压表的两电极接于神经纤维膜外,测得结果如图2甲所示;将测量电极接于膜内,测得结果如图2乙所示。

图2

结论:神经细胞膜内外存在电位差。

第2组

任务1

实验思路:将2条枪乌贼的粗大神经纤维(保持活性)编号甲、乙,甲组不作处理,乙组去除膜上运输K+的载体蛋白,置于相同且适宜浓度的盐溶液中,检测静息电位并观察其峰值大小。

预期结果:甲组静息电位峰值大于乙组。

任务2

神经兴奋时局部电流方向如图3。

图3

第3组

任务1

事实证据:(1)1896年谢灵顿指出神经元与神经元之间是不连续的,他把神经元与神经元之间的机能接点命名为突触;(2)20世纪初,科学家发现肾上腺素的效应与刺激交感神经系统的效应十分相似;(3)1921年双蛙心灌流实验:刺激迷走神经释放活性化学物质,进而证明是乙酰胆碱;(4)1936年化学传递的假说推广到全部外周神经系统。

任务2

构建的模型有如图4所示的6种。

图4

第4组

设计图示如图5。

图5

实验思路:设置如图5所示实验装置,先后分别在b、c点给予适宜的刺激,观察电流表偏转情况。

预期结果:刺激b点时电流表发生2次方向相反的偏转;刺激c点时,电流表只发生1次偏转。

第5组

设计图示如图6。

图6

实验思路:设置如图6所示实验装置,已知ac=ce,在c点给予适宜的刺激,观察电流表指针偏转情况。

预期结果:电流表指针发生2次方向相反的偏转。

结论:突触处发生“电信号-化学信号-电信号”的转变需要消耗时间,即突触具有突触延搁现象。

第6组

该组提供的思维过程如图7,设计的实验装置如图8。

图7

图8

实验思路:将电流表两电极分别接于d点膜内和e点膜外,在a点给予适宜的刺激,观察电流表偏转情况。

预期结果及结论:若电流表指针先向右偏转,再向左偏转,则说明该神经递质为兴奋性神经递质;若电流表指针继续向左偏,则说明该神经递质为抑制性神经递质。

第7组

科学家发现突触后膜上的尼古丁受体能够与乙酰胆碱相结合,长期吸烟者脑中神经细胞的尼古丁受体数量发生了改变,产生受体的mRNA数量也下降了,原因可能是长时间受尼古丁的影响,乙酰胆碱受体敏感性发生了改变,机体神经系统通过减少尼古丁受体蛋白的数量进行自我调节,导致长期吸烟者脑中许多神经细胞重新建立起新的传导途径以弥补尼古丁造成的影响。长期吸烟会使整个神经系统对尼古丁产生生理性适应,吸烟者就会上瘾。

2.7 展示与评价

每组派2名代表展示和交流成果,教师作为“主持人”组织好“主角们”的表演即可。在每组展示完毕后其余小组同学提问,进一步巩固相关知识,教师可适时作出点评,如教师可在第3组学生展示的6种模型基础上进行拓展,对化学突触与电突触的知识作适当的补充,开拓学生的视野。

展示与评价环节中结合尼古丁作用机理,将学生思维引导至项目开始前的情境中,分析箭毒为何瞬间让人窒息死亡,引导学生分析推理得出:见血封喉树的汁液即箭毒,能与兴奋性神经递质乙酰胆碱竞争受体,使得突出后膜细胞不能兴奋,阻碍细胞之间信息交流和兴奋的传递,最终导致肌肉松弛、心肌无力,同时从伤口流入体内的箭毒,可迅速使血液凝固,血管封闭,心脏麻痹,最终心跳骤停。首尾呼应将本项目学习的内容上升到情感态度的教育,将枯燥的理论知识转化为解决现实生活问题的素材,极大地提高了学生的学习兴趣。

3.项目式学习效果检测

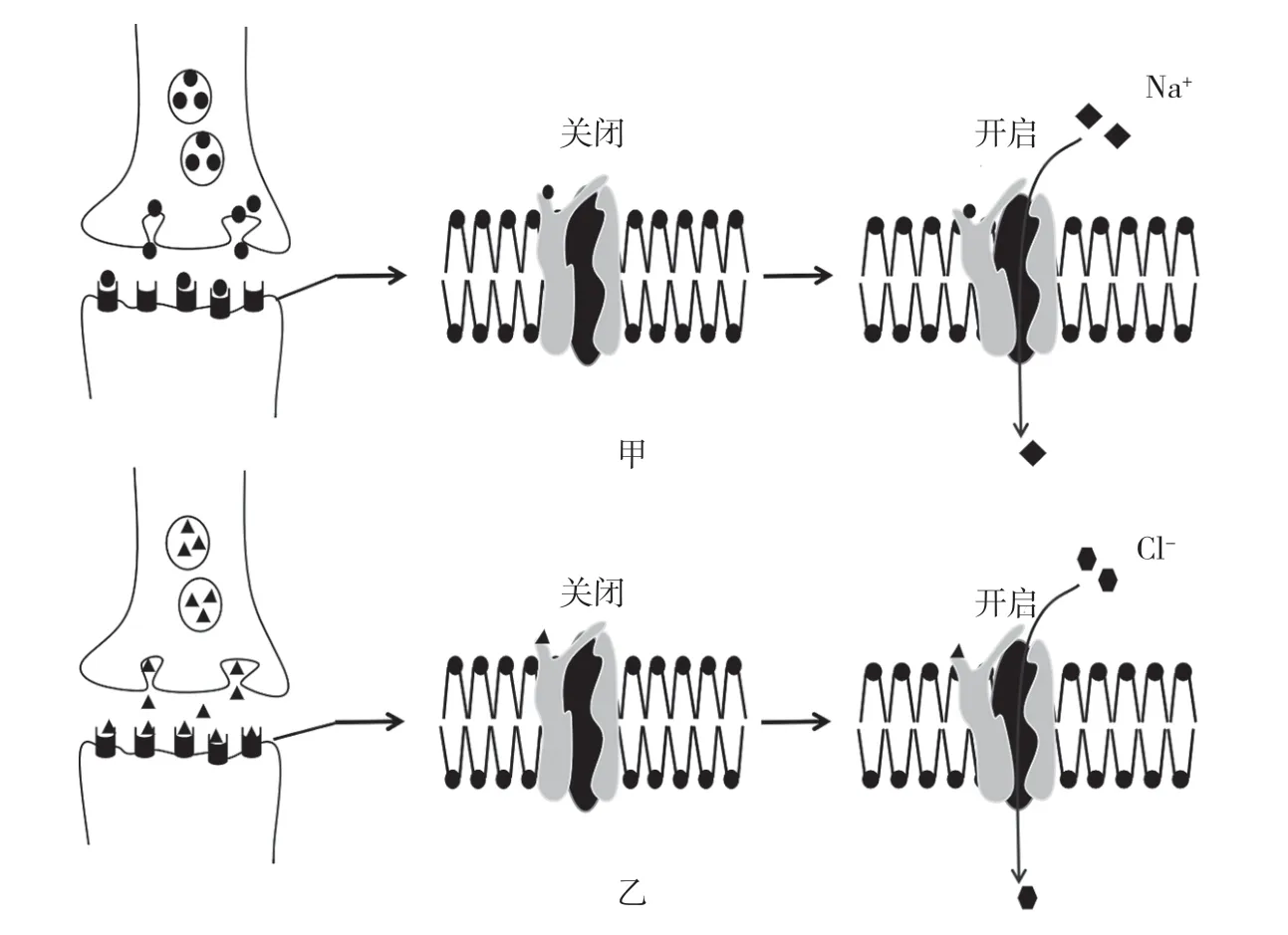

【典例】如图9中为兴奋性神经递质乙酰胆碱合成、释放以及发挥作用的示意图。

图9

(1)图9中A-C表示乙酰胆碱,在其合成时,能循环利用的物质是________(填“A” “C”或“E”)。除乙酰胆碱外,生物体内的一氧化氮________(填“能”或“不能”)作为神经递质。

(2)若由于某种原因使D酶失活,则突触后神经元会表现为持续__________。

(3)已知多巴胺是一种兴奋性神经递质,其发挥作用后会与突触间隙中相应的转运蛋白结合,进而被清除。当人吸食可卡因后会出现持续兴奋,愉悦感的形成越来越频繁,原因可能是__________________________________。

【参考答案】(1)C 能 (2)兴奋

(3)可卡因存在于突触间隙时,与多巴胺竞争结合转运蛋白,多巴胺不能被清除,重复刺激突触后膜,使突触后膜所在神经元持续兴奋,导致愉悦感的形成越来越频繁

项目式学习通过自主构建项目逻辑,设计项目方案,逐步形成有序的解决问题的思路和方法,将真实复杂有挑战性的问题拆分,在解决问题的过程中形成结构化、系统化、关联化的知识体系,对相关概念、原理、思想方法、技术路线等深刻理解。在高三二轮复习备考中,项目式学习可以很好地将与生物学相关的社会热点和科技前沿融入到课堂教学中,一次完整的项目式学习不但可以节约时间,而且可大大提高学生参与的广度和深度,切实有助于提高备考效率。