布托啡诺联合右美托咪定术前鼻喷对鼻内镜手术苏醒期躁动的影响

杨濮毓,夏登云

全身麻醉苏醒期躁动(emerge agitation EA)是一种急性精神障碍,表现为兴奋,躁动与定向障碍并存,常伴心率及血压的骤然升高,会引发患者产生各种危害性行为,患者可能会自行拔出气管内导管从而导致切口出血、吸入性肺炎、气道梗阻等一系列严重并发症[1]。 在赵海琴[2]的研究中发现,五官科手术以56.1%的躁动发生率居首。研究表明,布托啡诺,右美托咪定均可于术前经鼻给药,该给药方式便捷、易接受、吸收起效快、绝对生物利用度高且不良反应少[3,4]。笔者将两种镇痛镇静药联合经鼻给药超前镇痛应用于鼻内镜手术,研究其对于苏醒期躁动的影响及其不良反应。

1 资料与方法

1.1 一般资料 经河北北方学院附属第一医院伦理委员会批准,随机选择在2018年3月—2019年7月择期行鼻内镜手术患者120例,均签署知情同意书。纳入标准:择期进行鼻内镜下手术患者;年龄18~55 岁;ASA 分级Ⅰ~Ⅱ级;BMI 18~29 kg/m2;无滥用酒精和药物史;无合并糖尿病,高血压等慢性基础疾病者;既往无苏醒期躁动及谵妄史者。四组患者一般资料比较(性别、年龄、BMI、ASA分级)差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法 随机将患者分为4组(n=30)。M组(布托啡诺 15 μg/kg+右美托咪定 0.8 μg/kg);B 组(布托啡诺 20 μg/kg);D 组 (右美托咪定 1 μg/kg);N 组(0.9%生理盐水),四组均配成1.5 ml药液。所有患者均由麻醉科工作五年以上的主治医师实施麻醉,患者进入手术室后生命体征监测,开放外周静脉,行有创动脉血压监测。患者于开放静脉后,接受由另一名不知情的麻醉医师的“试验药物”喷鼻。嘱患者平卧于床,头尽量后仰,鼻腔尽可能低于口咽部;用2 ml接头连接喷雾装置的注射器接,缓慢推药,尽量向不同方向喷洒,使药物与鼻腔有尽可能广泛的接触面积,两侧鼻腔交替进行,每次喷洒完,用手轻捏3次鼻翼,利于药物充分吸收,待药物推注完毕后,嘱患者保持该体位2 min。20 min后进行诱导,咪达唑仑0.3 mg/kg,芬太尼0.003 mg/kg,丙泊酚2.0 mg/kg,罗库溴铵0.7 mg/kg,麻醉诱导给药后密切监测生命体征,等待90~120 s后,行气管插管术并连接麻醉机,行机械通气。泵注丙泊酚、瑞芬太尼维持。于手术结束前5 min停药。

术毕,将患者送至PACU,所有患者均等待自然苏醒,不给予拮抗药以及催醒药,并由一位麻醉恢复室护士对患者进行SAS评分,若≥5分即为躁动,间断静脉注射丙泊酚0.3 mg/kg,至EA消失为止。当患者意识恢复良好并对语言指令反应灵敏准确,断开麻醉机,在吸空气3 min后,如果可维持SpO2≥95%时,则由麻醉恢复室护士先后进行气管导管内吸痰、口腔内吸痰后拔除气管内导管,经两名以上麻醉恢复室护士评估后Aldrete评分≥9时,允许出麻醉恢复室送返病房。

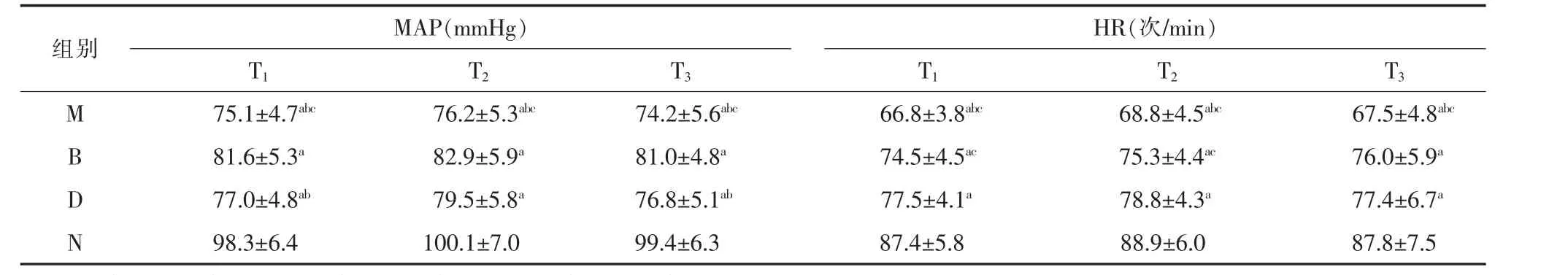

观察记录四个组在拔管即刻(T1),拔管15 min后分钟(T2),拔管 30 min 后分钟(T3)的 Ramsay 评分,Ricker躁动评分(SAS),VAS 评分,平均动脉压(MAP)和心率(HR);记录拔管时间、在 PACU 时间;观察记录躁动发生率、恶心呕吐、心动过缓等不良反应发生情况。

1.3 统计学分析 使用SPSS 26.0进行统计学处理,计量资料以()表示,多组间比较采用方差分析,计数资料比较采用χ2检验。重复测量资料的组间比较采用方差分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 四组患者躁动、SAS评分及VAS评分比较与N组相比M组,B组,D组的躁动发生率明显降低 (P<0.05);B组与D组差异无统计学意义 (P>0.05)。 在 T1~T3时刻,M 组的 VAS评分低于 B 组,B组低于D组,D组低于N组,差异有统计学意义(P<0.05);M组、D组和 B组的 SAS评分明显低于 N组,且M组低于D组、B组,差异有统计学意义(P<0.05),B组与D组差异无统计学意义(P>0.05)。M组患者在苏醒期最接近舒适合作状态。见表1。

2.2 四组患者苏醒期MAP和HR比较 在T1~T3时刻,与N组相比,M组、B组和D组的平均动脉压及心率均明显降低,并且M组低于B组和D组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 四组患者拔管时间和在PACU监护时间比较与N组相比,M组、B组和D组的拔管时间以及在PACU监护时间均明显缩短,差异有统计学意义(P<0.05);M组拔管时间短于D组,差异有统计学意义(P<0.05),M组与B组比较差异无统计学意义(P>0.05);M组在 PACU时间短与B组和D组,差异有统计学意义(P<0.05),B组与D组间差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

2.4 四组患者不良反应发生情况比较 与D组相比,M组和B组的心动过缓发生率降低,差异有统计学意义(P<0.05)。与N组相比,M组、B组和D组胃肠道不良反应发生率明显降低,差异有统计学意义(P<0.05)。四组间嗜睡发生率差异无统计学意义(P>0.05)。见表 4。

表1 四组患者躁动情况、SAS评分和VAS评分比较()

表1 四组患者躁动情况、SAS评分和VAS评分比较()

注:与 N 组比较,aP<0.05;与 B 组比较,bP<0.05,与 D 组比较,cP<0.05。

组别 躁动[例(%)] SAS评分(分)VAS评分(分)T1 T2 T1 T2 T3 M 0(0)abc 3.87±0.35abc 3.83±0.37abc T3 1.51±0.11abc 1.53±0.12abc 1.68±0.10abc B 10(33.3)a 4.41±0.47a 4.37±0.51a 1.93±0.17ab 2.07±0.21ab 2.31±0.17ab D 9(30.0)a 4.43±0.27a 4.51±0.32a 2.93±0.27a 3.20±0.34a 3.53±0.31a N 26(86.7) 5.62±0.78 5.73±0.82 4.53±1.89 5.47±1.53 6.06±1.75 3.79±0.35abc 4.35±0.46a 4.47±0.29a 5.81±0.78

表2 四组患者苏醒期MAP和HR比较()

表2 四组患者苏醒期MAP和HR比较()

注:与 N 组比较,aP<0.05;与 B 组比较,bP<0.05,与 D 组比较,cP<0.05。

组别 MAP(mmHg)HR(次/min)T1 T2 T1 T2 T3 M 75.1±4.7abc 76.2±5.3abc T3 66.8±3.8abc 68.8±4.5abc 67.5±4.8abc B 81.6±5.3a 82.9±5.9a 74.5±4.5ac 75.3±4.4ac 76.0±5.9a D 77.5±4.1a 78.8±4.3a 77.4±6.7a N 98.3±6.4 100.1±7.0 87.4±5.8 88.9±6.0 87.8±7.5 77.0±4.8ab 79.5±5.8a 74.2±5.6abc 81.0±4.8a 76.8±5.1ab 99.4±6.3

表3 四组患者拔管时间和在PACU监护时间比较(min,)

表3 四组患者拔管时间和在PACU监护时间比较(min,)

注:与 N组比较,aP<0.05;与B组比较,bP<0.05,与 D组比较,cP<0.05。

组别 拔管时间 在PACU时间M 18.8±3.2ac 28.1±6.3abc B 20.9±5.1a 34.6±7.8a D 21.5±3.9a 35.7±6.9a N 33.2±13.5 47.5±16.8

表4 四组患者不良反应发生情况比较[例(%)]

3 讨论

耳鼻喉手术的躁动发生率为 22.2%~56.1%[1,2]。鼻内镜手术由于术中操作区域临近颅底关键解剖结构,术中操作刺激强烈,并且头面部的感觉伤害性刺激要远敏感于其他部位,疼痛刺激会不成比例放大后传向中枢神经系统,加之阿片类药物的过多应用,尤其是短效阿片类药物持续泵注后突然撤断诱发的急性痛觉过敏以及术后止血海绵等的填塞,会引起鼻肺反应,致使通气量降低,诱发缺氧;由于气管内导管套囊与气管壁的接触产生咽喉痛,呛咳等反应,会产生窒息感,患者可能反复咬住气管导管,影响通气,加剧缺氧,以上原因均会加大鼻内镜手术苏醒期躁动的发生概率。因此,预防鼻内镜手术发生苏醒期躁动的关键在于尽可能提供充分镇痛,降低痛觉过敏发生率,提高患者对气管导管的耐受性,避免缺氧的发生。

术前经鼻给药是一种简便易行、患者依从性极高的给药方式,鼻腔以其特有的解剖学生理学特点为经鼻给药提供便利。经鼻用药最宜使用药物原液,如果药物容积过多可能会流入无效腔,或者流入咽部,影响药物吸收,因此笔者在注射器接头处连接表面麻醉雾化装置,但为排除药物容积影响,将四个组统一配置为1.5 ml药液。在田立东等[5]的研究中证实了静脉应用布托啡诺联合右美托咪定可降低瑞芬太尼引起的痛觉过敏;认为合用两种药有协同作用,优于单一用药。基于此研究成果,该研究联合用药组将两种药物的剂量相应减少为布托啡 15 μg/kg+右美托咪定 0.8 μg/kg。

超前镇痛是一种“先发制人”阻止伤害性刺激向中枢传递的一种镇痛方法,抑制外周敏化和中枢敏化,抑制神经可塑性变化,达到减轻疼痛并且减少术中镇痛药物用量目的[6]。理想的超前镇痛应做到在切皮时,血药浓度已达峰,并且应依照多模式镇痛理念,利用多种药物的不同机制行超前镇痛。布托啡诺超前镇痛,可削弱因短效阿片类药物引起的痛觉过敏,提高术后疼痛阈值,并且缓解术后疼痛。张雪[7]研究中发现,1mg布托啡诺经鼻给药与静脉用药相比,镇痛效果相同,但Ramsay镇静评分以及嗜睡等不良反应发生率经鼻用药组低于静脉用药组。该研究结果显示,联合组和布托啡诺组苏醒期VAS评分更接近于无痛舒适,且联合用药组效果更佳。说明布托啡诺可以弥补右美托咪定镇痛效能差的作用,且二者可以起到协同镇痛效果。右美托咪定具有明确的协同镇痛作用,右美托咪定可分别作用于脑干蓝斑和脊髓后角α2受体,抑制脊髓下行神经纤维以及外周神经纤维产生镇痛作用。颜景佳[8]研究认为,术前给药才可以协同超前镇痛作用,减少镇痛药物的不良反应,手术结束前给药则效果不佳,甚至会加剧应激反应。该研究结果显示,各组间分别在T1~T3时间点的SAS评分比较结果为M组均低于D、B、N三个组,即M组的患者在苏醒期状态最接近于安静舒适,提示联合用药组镇静效果更具优势,患者舒适度更高。蓝斑是对应激最敏感的部位,其上行投射区,是产生情绪变化的基础;下行纤维分布于脊髓前角,调节交感神经张力。右美托咪定还可直接作用于蓝斑核α2受体产生镇静和抗交感作用,降低应激反应。已有研究表明右美托咪定经鼻术前给药对维持循环稳定有肯定的作用,可降低术后躁动发生率,改善术后认知功能,有益于远期预后[4,9,10]。 该研究结果显示,在 T1~T3时刻,M组的MAP,HR均小于其他三组,且更趋于稳定,提示联合用药组可能对于抑制拔管时的应激反应效果优于单一用药组,对血流动力学的稳定作用也优于单一用药组,与李亚丽等[10]研究结果一致,该结果提示布托啡诺与右美托咪定均可明显降低苏醒期躁动发生率,并且联合用药对缩短麻醉后恢复时间有积极作用,能够为患者平稳安全度过苏醒期提供良好条件。另外,布托啡诺与右美托咪定合用对于各自的不良反应不起协同作用,且右美托咪定可能有助于降低布托啡诺引起的恶心呕吐等不良反应。

该研究仅初步得出布托啡诺联合右美托咪定鼻喷降低苏醒期躁动的发生率,后续仍需加大样本量进行相关研究,以丰富研究成果,有关两种药物复合应用的最佳配伍剂量还有待进一步研究。