“读行合一”研学旅行特色课程的构建与实施

赵静 倪前亮

摘要:“读行合一”理念下的研学旅行课程建设秉承教育家陶行知的生活教育理论,以研学为切入点,关注学生核心素养发展,以动态差异的儿童定制课程为导向。学校实施“四会开达”内涵建设,以丰富多彩、动态差异的行走课程为导向,根据学生年龄特点确定行走距离,根据“开达”育人方向确立行走地点。立足于以读书学习为起点,通过行走锤炼品格,构建“读”与“行”的 “双轮”同向前行,走向培育合格公民的育人之路。

关键词:“开达”品格;“读行合一”;研学旅行

《中国教育改革和发展纲要(2010—2020)》中明确提出:“中小学应由‘应试教育转向全面提高国民素质的轨道,面向全体学生,全面提高学生的思想道德、文化科学、劳动技能和身心素质,促进学生生动活泼地发展,办出各自的特色。”创办特色学校不仅是学校教育发展的需求,也是促进学生个性发展的需求,更是培养创新人才的需求。

学校坚持走特色内涵发展之路,确立了“读行合一”的育人目标,经历了以参观游览为主的“游学”到以体验参与的“研学”,再到对研学旅行项目进行以品格提升为核心目标的育人平台建设的三个阶段。先后带领学生走入大学校园、实践基地、结对学校、山川田野,实现现代儿童生活的回归。将研学旅行与儿童品格提升有效进行整合,真正让儿童在行走的过程中提升品格,将德育的种子植根于儿童内心深处。

一、“读行合一”研学旅行课程建设的理论依据及目标

(一)理论依据

1.“知行合一”理念

陶行知生活教育理论认为,“行是知之始,知是行之成”,阐述了实践和认知的关系,即知行合一,实践是认知的开始,而认知又是对实践的升华。陶行知先生还说:“千教万教教人求真,千学万学学做真人”。“真”是儿童教育应当追求的目标,“真”可以表示真理,代表着理性、严谨。“求真”即坚持实事求是,尊重科学原则,尊重真理,为探求真理付出艰辛努力。“求真”是教育中最重要的价值追求之一。

2.素质教育的要求

2016年12月教育部等11部门联合印发的《关于推进中小学生研学旅行的意见》与2017年9月教育部发布的《中小学综合实践活动课程纲要》等文件中,明确提出:“在中小学校开展研学旅行,能丰富中小学生的文化生活,能让素质教育变得可视化。”研学旅行关注儿童的内在需求,不但能践行“知行合一”,而且有利于培养儿童自我独立、团结他人的品质与习惯。对学校而言,应以研学旅行为着力点,以崭新的姿态召唤教师创设育人环境,以独特的视角引领师生挖掘教育资源。

(二)课程目标

我校确立了以“开达”为核心文化,以“求真达远”为文化主张,以“读行合一”为载体。“开达”蕴含着“从这里开始,达至远方”的办学主张,着力培养有理想、有本领和有担当的现代儿童,追求学生品行的端正、品质的提升、品格的孕育。学校以“开达”品格培养为目标,以“读行合一”为载体,既满足当今世界对人的发展的要求,也符合未来社会公民素养的规范。

1.丰富学习形式

研学旅行将“学”与“行”融合一体,在真实的客观环境中自我体验、自我感悟、自我成长,以探究的方式去发现问题、解决问题,从而丰富学习形式。“读行合一”强调“读”中有“行”,“行”中有“读”,以“读”为“行”,“行”决定“读”。“读”就是对品格特质的内化,“行”就是对品格行为的实践;“读行”融合促进品格提升。在行走中,在“读”与“行”的不断转换中,促进儿童五育的全面发展。

2.培养学生品格

通过“读行合一”,以行走的方式,积累各种生活经验,以阅读的方式去理解自己没有亲身经历的经验。学生通过行走内化知识、升华学问,通过行走磨砺意志、锤炼品格。行走育人的教育意义涵盖了知识学习、能力培养、情感体验、品格塑造等多个方面。开展研学旅行,以行走的形态实施品格教育。

3.构建“读行文化”

通过将“文化”和“人”融合统一到旅行过程中,丈量文化深度,拥抱行走智慧,拓展兒童视野,滋养儿童心灵。让儿童在行走的过程中了解社会的多元化,感受自然的独特魅力,培养儿童团队合作意识,促进儿童品质提升,巧妙地将道德知识内化为儿童的人文素养,构建独具特色的“读行”文化。

二、“读行合一”研学旅行课程的实施

“读行合一”行走的内容直接指向核心素养,是对核心素养的分解和具体化。根据《中国学生发展核心素养》总体框架,结合中小学生身心发展特点和品格成长规律,根据研学旅行课程资源特点,结合儿童身心发展的规律与特点,确定实践场所的路程,不同的年段行走的范围不同;根据“开达”育人方向确立适切的行走地点,达到最好的教育效果。具体内容与实施措施如下。

(一)“四会开达”品格内涵建设

根据当今世界对人的发展的要求,以及未来社会公民素养的规范,依据国家对中小学生培养的目标,建设“开达”品格内涵,即“会求知,勤思考,善提高,爱学习;会做事,心亦正,有责任,勇担当;会共处,善交流,懂尊重,会欣赏;会做人,凝智慧,长正气,育品质”。具体而言,一是会求知:激起求知欲望,调动学习主观能动性;逐步掌握科学有效的学习方法,懂得将书本中学到的知识与生活实践相结合,并进行探究性学习。二是会做事:增加实践性学习,学生做事有条理,难事不畏惧,遇事不慌乱,用心做成事;有责任意识,勇于担当。三是会共处:学会与人共处,与学伴之间架起交流的桥梁;善于沟通与交流,懂得相互尊重与欣赏,乐于通力协作。四是会做人:心正则身修,心静则生慧,增长正气,发展开达品质;学会做人,做“开达”有用之人。

(二)“四行四色”实践场所选择

1.“四行走”

一是低年级“微行走”。小学低年级学生年龄较小,不适宜远行,一般安排比较近的地点进行实践,主要是围绕校园周边的乡土乡情实践,走进生活、家乡,了解社会各行各业和乡土乡情,如泗阳的杨树博物馆、棉花博物馆、张相文故居以及学校周边的污水处理厂等。

二是中年级“短行走”。小学中年级的学生可以走到市县周边的一些场所,以县情市情为主,如周恩来纪念馆红色之旅、宿迁三台山森林公园绿色之旅等。

三是高年级“中行走”。小学高年级的学生随着心理的发展和体力的增强,具备了一定的自理能力与协作能力,组织他们到远一点的地方,以省情为主,如江苏省科技馆、上海科技馆等,以此锻炼学生意志,培养其自立自理及合作交流的能力。

四是初中年级“长行走”。初中年级的学生随着年龄的增长,体能上有了明显的提升,知识经验不断积累,思维能力与水平随之增强。可以延伸研学目的地,以国情为准。如革命圣地江西井冈山红色之旅、北京中国科学技术馆蓝色之旅等。

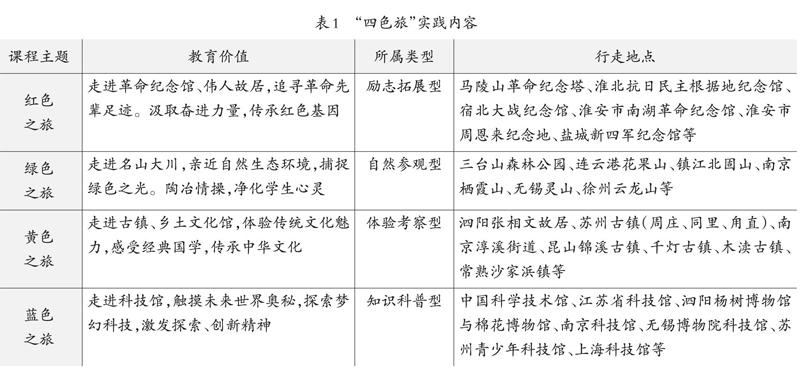

2.“四色旅”

探索自然、了解人文、触摸历史、探索未来,不同的场所有不同的教育价值,根据“开达”育人方向确立行走地点。围绕育人方向,选择适切的地点,达到最好的教育效果。(见表1)

(三)“双轮序进”课程架构

1.课程架构

“读”是一种学习,“行”是一种实践。学校以“开达”品格培养为目标,以读书学习为起点,通过行走锤炼品格,构建起“读”与“行”的 “双轮”双向前进,走向培育合格公民的育人之路。根据不同阶段学生的年龄特征,结合各学科特点,挖掘乡土资源,关注学生核心素养的发展,以形式多样、动态差异的儿童定制课程为导向,确立课程体系。

2.课程安排

行走前的知识储备读取是在学校教学时间内,行走实践根据行之距离进行安排,微行走利用每学期的综合实践活动,短行走安排在周末,中行走安排在小长假、寒假中,长行走安排在暑假。

在小学中高年级“菊花研学课程”实施中,学校借助东篱社区的菊花基地,从以不同学科为视角,发现最佳育人资源,探索适宜育人形式。收集有关菊花的诗词文章,如《菊花》《赠刘景文》《过故人庄》《九日齐山登高》等;通过查阅相关资料,依据菊花花径大小、开花季节、头状花序等进行分类,学习菊花的分类统计;学唱经典的菊花童谣,鼓励学生创编菊花舞;通过用心观察菊花,巧笔画菊花,展示菊花形态之美;在赏菊花、采菊花、闻菊花、做菊花茶的过程中,调动学生的多重感官;通过网络、电视等媒介,进一步了解家乡的菊花,增强家乡荣誉感。

在初中年级“生命之水研学课程”实施中,带领学生走进区域自来水厂,了解水的净化过程,掌握水净化的一般方法,填写记录单;在动手实验的过程中,了解水的物理特征、组成元素等;积累有关水的古诗词,追溯水文化的历史,感受博大的水文化,如“上善若水之善”“海纳百川之容”“滴水穿石之恒”等;通过书法、绘画等形式,展示水的多样性;参与游泳课程学习,畅游水中,感受水的独特魅力。

3.课程评价

行走前(获取间接体验阶段),学生可以借助书本、网络、电视等媒介,结合教师的课堂传授,了解活动的主题、形式、内容等,自主设计小组研学活动方案。教师根据学生的资料搜集、听课状态、小组研学活动方案、学习任务规划等进行评价。

行走中(获取直接体验阶段),教师全程关注学生参与状态,给予适时指导;通过学生的体验状态、参与程度等进行合理化评价。

行走后(整理体验阶段),教师组织学生进行不同经验的深度交流,构建品质提升的评价标准,适时地对学生进行评价;通过学生的交流表达、参与过程、学生作品等进行评价。

4.三级展示

一是同伴交流。通过学伴之间的互动交流,将活动中印象深刻的关键事件进行复述。学伴在阐述的过程中,感受研学的幸福与美好,展示“读行”的乐趣。

二是班级汇报。通过画见闻、写感受、说经历、演趣事等形式,班级学生以组为单位进行活动。在“画、写、说、演”的过程中,充分调动学生的多重感官,展示“读行”的过程。

三是学校展示。通过静态展示、动态呈现的方式,将不同年级、不同主题的研学活动分区域进行展出。学生分时段参观或者体验,感受研学的不同趣味,展示“读行”的收获。

5.三方协作

“读行合一”需要形成学校、家庭、社会协调一致的育人合力,切实促进学生的全面发展。首先,学校以区域为单位,依据区域内自然或人文环境的特色,建构研学旅行的地方课程;与大学校园合作设计研学旅行的选修课程;与社会机构共同打造研学旅行的精品课程。其次,家庭需要做好物品準备,为孩子提供应急食物、药品、衣物等;对于年龄较小或者初次参与的学生,给予孩子积极的心理暗示,帮助他们做好心理建设;在学生参与研学的过程中,家长应与孩子保持联系与沟通。最后,社会需要做好场所资源建设、实践基地开放、志愿服务支持等工作。开发精品课程、建设精品基地、打造精品路线,离不开三方协作,以便实现读行合一育人平台的有效整合。

(四)“一廊一馆”环境建设

学校建设了“开达”文化长廊,静态展示研学过程;建设了蕴含丰富行走元素的主题区角,交流研学心得;建立了“读行”展区,以图文、实物等形式陈列,集中展示研学收获;筹建了研学展览馆,利用仿真迷你模型、动感4D,结合声光电技术等手段,对研学旅行的发展历程进行全面展示,帮助师生深入了解研学旅行历史及未来发展规划。

三、“读行合一”研学旅行课程建设的成效

(一)构建“读行”育人范式

“读行”前结合学生年龄特点和课程资源确定主题,读书学习,获取知识,设计研学方案;“读行”中课程对接,提出问题,行走天下,分组研学,锤炼品格;“读行”后三级汇报展示,评价总结。聚焦学习者的内在需求,立足品格提升,实现全过程学习。

(二)研发“读行”系列课程

围绕行走前品格萌发,行走中品格生成,行走后品格内化,做好“读行”课程的校本化实践。对“读行”课程设计时突出系统性,把“读行”课程有机地融入学校的教育教学计划,培养学生跨学科思维能力。有针对性地开发爱国教育类、自然生态类、传统文化类、科技体验类等多种类型的“读行”活动课程,提高儿童行走的实效性,最大限度地发挥出研学旅行的教育价值,促进儿童全面素养的提升与发展。

总之,“读行合一”研学旅行特色课程和活动体系的构建与实施,旨在打破传统观念,让各个学科在“读”与“行”方面找到契合点,以不同学科为视角,发现最佳育人资源,探索适宜育人形式。

参考文献:

[1]江苏陶行知研究会.陶行知文集[M].南京:江苏教育出版社,2009.

(责任编辑:赵昆伦)