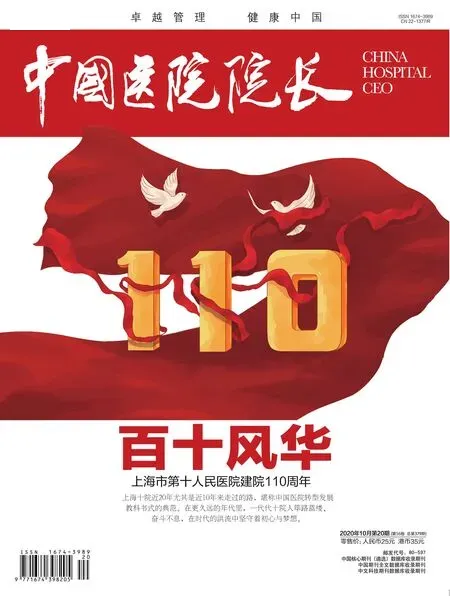

上海十院:跨越百十年的追寻与坚守

风从过往来,带着记忆的味道,拂过亲切的面庞,勾起陈年幕幕往事,遇见十院的当下和未来。

如果要在强手如林、底蕴深厚的上海滩寻找一匹医疗黑马,上海市第十人民医院(暨同济大学附属第十人民医院,以下简称“上海十院”)绝对是必选项。

从一家铁路医院进化为国内有较高知名度、区域有较高影响力的特色鲜明的大学附属医院,上海十院近20年尤其是近10年走过的路,堪称中国医院转型发展教科书式的典范。然而,观察者并不能以孤立的视角看这段光辉的历程,其只是上海十院110年发展历程的一部分。在更久远的年代里,一代代十院人筚路蓝缕、奋斗不息,在时代的洪流中坚守着初心与梦想。

过去的漫长时光中,十院人不断锤炼自我,不断锻造医院的精神品格,使其具备了艰苦创业的精神和厚积薄发的力量,最终造就了今日的快速崛起和高质量发展。

风从过往来,带着记忆的味道,拂过亲切的面庞,勾起陈年幕幕往事,遇见十院的当下和未来。

梦开始的地方

无论今天成就如何,十院人永远都会铭记20世纪初那段峥嵘的岁月,那是他们没有经历过的时代,却是他们心灵可以抵达的时代,那是梦开始的地方。

1908年,晚清政府统治下的中国处在大革命爆发前夕短暂的平静中,这年发生的为数不多的大事件中,有一件事与上海十院的命运息息相关——这年,由上海至南京的沪宁铁路全线通车,这是我国最早建设的铁路干线之一,此后,它见证了这个古老的国家从战火硝烟中奔向复兴的历史,也见证了一家医院的诞生与前行。

彼时,在中国近代铁路工程专家詹天佑主张下,铁路系统逐渐实行医院、学校、商店等同步建设的大社会格局。1910年,在沪宁铁路洋总管的督办下,服务于沪宁铁路的上海沪宁铁路医院(上海十院前身)于老靶子路257号(现武进路527号)成立,成为我国最早建立的企业医院之一。

100年后,在主辅分离大背景下,企业医院将面临深刻的转型和变革,这是后话。在当时,上海沪宁铁路医院无疑为铁路工人医疗卫生保健作出了重大贡献。

1913年3月20日,震惊全国的“宋教仁被刺案”发生,宋教仁先生被紧急送往上海沪宁铁路医院急救,由英籍医生格尔本及比林哈斯负责抢救,因出血过多,医治无效,于两日后身亡。

1942年,医院搬迁至虬江路1053号(现1057号),更名上海铁道医院。1945年抗战胜利后,政府从日本人手中接收医院,更名为京沪区铁路管理局上海铁路医院。1949年8月,江南铁路局撤销,改名上海铁路管理局,医院被命名为“上海铁路局总医院”。

随着新中国的成立,动荡不安的时代落下帷幕,但上海十院的前路并非一片坦途。1959年,医院划归上海铁道医学院领导,改名“上海铁道医学院附属医院”。1960年,新医院在延长中路301号落成,住院部及行政机关迁往新院,虬江路院址作为医院门诊部。1972年,上海铁道医学院外迁宁夏,医院划归上海铁路局领导,改称“上海铁路局中心医院”。

名称和归属权的变化或许一定程度上影响了医院发展的连续性,但在技术层面和承担治病救人天职方面,医院从来都没有偏离航线。早在1957年,医院外科便开展了首例胰头癌切除术、门脉高压症脾脏切除术、脾肾静脉吻合术,1959首次开展肝癌切除术、心脏二尖瓣分离术。1962年,外科成功开展第一例主动脉搭桥手术。1964年,骨科成功实施第一例断腿再植手术。1971年,眼科实施第一例人工角膜移植术获得成功。1977年,骨科实施股骨一次延长术及健侧骶棘肌移位治疗小儿麻痹症。

一系列技术的开展奠定了医院在铁路系统的地位。医院在当时全国30多家大型铁路医院中名列前茅,无论是规模、体量还是设备都处于领先地位,眼科、骨科等学科在行业小有名气,这为医院发展打下了基础和底子。

1980年,上海铁道医学院复校,医院成为医学院附属医院,隶属于上海铁路局,教学、科研工作归属医学院领导。

那是久经禁锢后一切开始复苏的时代,改革开放的东风吹进医疗行业,医院自主权一步步扩大,“运用经济手段管理卫生事业”成为主流,公立医院被推上市场。而尚未推行改革的铁路系统还是铁板一块,铁路医院吃着皇粮,不被鼓励为社会提供医疗服务。政府办公立医院在市场化环境下大发展的同时,铁路医院等企业医院在封闭的环境下,维持着过去的模式。

直至90年代初,铁路部门才意识到,医院应该对附近的居民开放,政策开始松动,铁路医院逐步对外开放、参与市场竞争,然而先行10年的地方公立医院已经遥遥领先,差距被拉开,铁路医院昔日的光环渐渐褪去。

承载同济医学复兴梦

20世纪90年代的国企改革其实已经注定了企业医院的命运。随着国企角色定位发生变化,集中主业、剥离副业成为大势。主辅分离之下,铁路医院何去何从?

1995年,上海铁道医学院与上海铁道学院合并组建为上海铁道大学。2000年,上海铁道大学和同济大学合并组建为新的同济大学。上海铁道大学医学院附属铁路医院更名为“同济大学附属铁路医院”,从此,“铁路人”的精神与同济人的“医学复兴梦”深度融合,医院发展有了新的内涵和动力。

声名卓著的同济大学成立于1907年,其开端正是医学专业,曾培养出裘法祖院士、吴孟超院士等一代著名医学家,并被誉为“医生的摇篮”。20世纪50年代,全国高等学校院系布局调整,同济大学医学院整体迁出,与武汉大学医学院合并,组建中南同济医学院,现为华中科技大学同济医学院。而同济大学则在较长时间没有医学专业,但其医学情结却深深烙在了同济人的心里。

“假如时空倒转,同济大学医学院没有迁出,哪怕没有整体迁出,现在该是多么强大。”十院人常常这样感叹,语气中透露着莫大的遗憾与无奈,而这种遗憾与无奈正是同济大学复兴医学梦的强大决心和动力。从2000年起,同济大学附属铁路医院就成为梦想照进现实的重要载体和依托。

成为同济大学非直属附属医院后,产权归属铁道部门的同济大学附属铁路医院仍面临着改制和转型的抉择。那是市场派和政府派论争最激烈的时代,江苏宿迁以一种决然的态度卖掉了全部公立医院,为医疗行业市场化做了注脚。市场化和划归属地成为企业医院普遍面临的选择。

2004年,原铁道部实行改革,将所有下属30多家铁路中心医院整体转制。1月1日起,同济大学附属铁路医院成建制移交上海市人民政府,成为上海市卫生局直属医院。5月29日,医院举行更名揭牌仪式,更名为“上海市第十人民医院 同济大学附属第十人民医院”。

在此之前的近100年中,这家医院几易其名,归属权也发生多次变化,但其发展始终和“铁路”二字紧密相连,属地化管理后,它看起来要和“铁路”彻底告别了,然而近百年的积淀岂会因名称的变化而被轻易抹掉?

事实上,转换了身份的十院人始终具有铁路情结,时时刻刻发扬着铁路工人的精神。此后的发展中,半军事化的传统和精神,在全院职工顽强拼搏和政令畅通中得到彰显。很显然这是上海十院快速崛起必不可少的血脉和基因。

在今天看来,上海十院的属地化转型无疑异常成功,纵观整个企业医院改制大局,能如上海十院这般成功的案例凤毛麟角。那么,其成功的关键是什么?

在十院管理者看来,属地化过程中,很重要的一点是得到了教育部、铁道部、上海市政府的重视,各方支持下,医院具备了转制需要的人力物力财力。另一个重要因素是和同济大学的联姻,成为附属医院后,大学的教学理念、氛围和文化深刻影响,倒逼医院临床能力的提升,也使医院影响力与日俱增。

在同济大学复兴医学和医院转型发展内生动力下,新的发展思维正在形成。

在瑞金、中山、华山等百年名院林立的上海,缺乏临床特色、诊疗能力薄弱的上海十院想要在学科发展中分得一杯羹或与其硬碰硬都很不现实,医院需要独辟蹊径,找到符合自己的发展路径。

彼时,同济大学数家附属医院整体实力在上海都不算强,时任同济大学校长、中国科学院院士裴钢提出,要用好大学的特征和品牌,通过大学的基础科学家倒逼临床医学发展,也就是把基础科学家的思维和理念应用到临床中,使临床医生具有科学思维和科学头脑。

转化医学成为上海十院实现弯道超车的一大利器。

十院管理者清楚,医学发展有规律可循,临床能力不足以支撑医院发展时,要找到能先强起来的领域,然后带动临床提升能力。这与中国共产党“农村包围城市”的革命道路相似,路径尤为重要。

借助同济大学灵活的双聘机制,医院与同济大学医学院基础部联动,建立了双聘PI制度,构建了转化医学研究特区。2010年12月,医院正式成立同济大学医学院转化医学中心,前瞻性地瞄准了未来的发展方向。

此后的发展一再证明,转化医学理念为医院发展提供了不竭动力,推动临床能力不断提升,医院核心竞争力逐渐显现。

开启高速发展篇章

转化医学理念无疑为医院软实力发展指明了方向,与此同时,在基础设施建设方面,上海十院也在实现重大突破。

曾经,基建是医院发展的“硬伤”。现在的延长中路301号是医院的“大本营”,1960年搬迁至此,1995年医院建院85周年之际,在此启用了新门急诊楼。属地化管理后,上海市政府将医院发展纳入上海整体医疗布局之中考虑。

长期以来,上海丰富的医疗资源多聚集在市南部地区,苏州河以北的三甲医院相对缺乏。上海十院作为闸北区唯一的三甲综合性医院,坐落于上海的交通枢纽地带,又处在人口导入区,承担着闸北、普陀、虹口、宝山、崇明等北部地区300万~500万人口的医疗服务职责。因此,在彼时的上海市医疗资源布局调整中,沪北地区是政府关注的焦点。上海市政府志在将上海十院打造成市北医学中心,财政和资源投入接踵而至。

2005年12月,医院新外科病房医技综合大楼动工,2008年8月,建筑面积4.6万多平方米的外科医技综合楼投入使用,大大改善了患者的住院条件;2009年6月,建筑面积7.4万多平方米的内科病房综合楼正式开工,2012年12月正式投入使用。

2012年12月25日、26日、27日三天,十院人对内科病房“搬家”的时间记忆深刻,从那时起,一家核定床位1085张、开放床位1860张的三甲医院真正有了三甲医院的“模样”。

2012年8月,经上级部门批准,上海市皮肤病医院纳入医院一体化管理。医院形成了两院四地(两院即上海十院、上海市皮肤病医院,四地即延长路、虬江路、保德路、武夷路)的新发展格局。

至此,上海十院已经具备了实现跨越式发展的主要要素:成功转制,大学高度重视,给予大力支持;政府作出战略布局,加强医院辐射力、影响力;历届党政班子和干部职工发扬“铁路人”的拼搏精神和不服输精神,为医院打下坚实基础。

实际上,至“十二五”初期,上海十院已连续数年实现高速发展。

上海十院副院长李济宇回忆,2008年王兴鹏(现上海申康医院发展中心主任)任院长后,对职能部门进行改革,换掉了80%的部门负责人,同时重塑科主任查房制度,加强医护人员“三基、三严”培训,规范医生诊疗行为。那是医院发生巨变、员工干得起劲的时候,当时在医务处工作的院办主任于学靖清楚地记得,加班比以前更多了,晚上7点钟之前没有回过家。“为什么?因为很多东西要改变,要建立,要去研究。”

那几年,医院实现高速发展,业务收入、员工收入都呈20%以上的增长。但从2012年开始,上海申康医院发展中心开始对医院进行“双控双降”(控制医疗收入增长率和医疗成本增长率,降低药占比和耗占比)管理,医院不能再以过去的模式发展,需要转向内涵建设。也是在2012年,秦环龙调任上海十院院长,医院掀开了110年发展历程的新篇章。