董必武:党的初心使命的忠实践行者

余玮

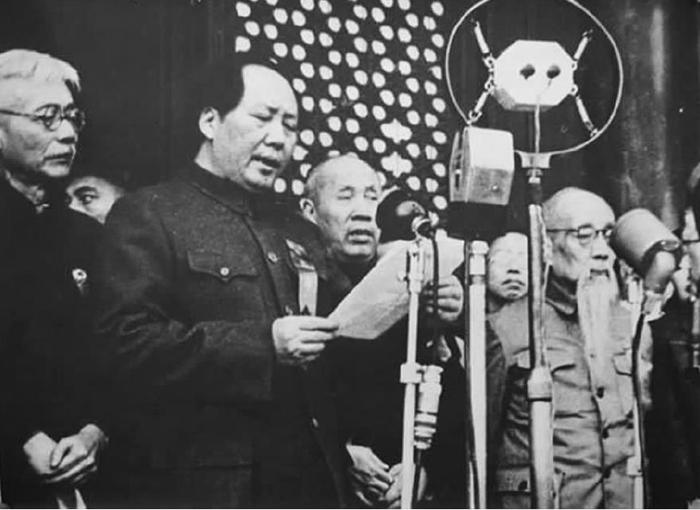

从1921年到1949年,从望志路106号的上海弄堂里来到开国大典的天安门城楼上,13位中共一大的与会代表中,只有毛泽东和董必武两人走到最后,见证了中华人民共和国的诞生。

董必武,中国共产党的重要创建者和早期领导者、党的统一战线工作的卓越领导者、新中国的重要缔造者和奠基人、新中国法制建设的重要开拓者。他把毕生的精力献给了中国人民解放事业、社会主义革命和建设事业。在近90年的人生历程里,他不但以卓越的历史功绩成为名垂青史的党之元老、国之元勋,而且以崇高的思想风范成为万众景仰的人之楷模。他的人生经历,从某种角度看就是一部生动的历史。

救国救民探寻真理

董必武,原名贤琮,又名用威,字洁畲,号璧伍,1886年3月5日出生于湖北省黄安城南街大井坎一个贫苦教师家庭。

董必武从小跟随教私塾的父亲读书,18岁考中秀才,后因不满封建官僚的腐败残暴,毅然放弃乡试机会,摆脱了封建科举制度的羁绊。1905年,他考入设在武昌的文普通学堂(后改为湖北省第一中学),在这里开始接受资产阶级民主思想的熏陶。在湖北革命团体日知会的影响下,他阅读了大量反对清朝统治和宣传民主革命思想的书刊。

1911年10月10日,辛亥革命爆发。董必武闻讯心情无比激动,遂毅然剪去头上的辫子,并到起义军汉口军政分府军需部从事支援起义军的工作。12月初,他任湖北军政府理财部秘书官。其间,他在理财部加入了同盟会,担任同盟会湖北支部评议会委员。参加辛亥革命后,他认为革命“非有武装不可”,于是用其号“璧伍”谐音“必武”为名。

1912年元旦,孙中山在南京就任中华民国临时大总统。董必武积极拥护南京临时政府所颁布的一系列法令,认为这些法令体现了民主主义精神,是保护人民的法律,并由此对法律学科产生浓厚兴趣。

辛亥革命失败后,深感苦闷的董必武决心寻找新的革命道路。1914年1月,董必武和张国恩、张谐英等东渡日本,考入日本大学法律科,从此开始了他的法律实践活动生涯。在这里,他见到了孙中山,毅然加入了孙中山重组的只有几百人的中华革命党(1919年改组为中国国民党)。

在日本留学期间,董必武受俄国二月革命的影响,开始接触马克思主义和无政府主义。1917年夏,他从日本大学法律科毕业。回国后,他与张国恩在武昌合办了一个律师事务所。他们一方面利用律师职业做掩护,进行革命活动,另一方面又用律师事务所的收入补贴革命活动经费。

1918年3月,董必武担任鄂西靖国军总司令蔡济民的秘书,参与反对北洋军阀的护法战争。在此期间,他得知俄国十月革命的消息,便写信给日本友人以探询情况和索取资料,还经常从教堂借阅英文报纸,阅读有关十月革命的新闻,对俄国人民的革命精神深感敬佩。

1919年1月,蔡济民遭靖国军唐克明部队枪杀。董必武赶往上海,向正在上海的孙中山报告事件经过。在这里,董必武结识了同为湖北人的李汉俊。李汉俊刚从日本留学归来,带来许多关于马克思主义和俄国十月革命的书籍。他与董必武一见如故,不仅同董必武谈苏俄、谈列宁、谈马克思主义,还借给他日本版的《资本论入门》以及考茨基的著作。由此,董必武开始思考新的救国救民方法和道路,逐渐向马克思主义者转变。

五四运动爆发后,董必武看到人民群众的巨大力量,深受鼓舞。5月8日,他主持的湖北善后公会全力声援五四運动,并致电湖北省议会、教育会、武汉商会、汉口各团体联合会称:“外交失败,败亡间不容发,请亟起主张严惩卖国党,急电巴黎专使拒绝签字,并强烈要求主持公道以图挽救。”其后,他经常与湖北各界来沪的人士会晤,宣扬五四精神,由此结识了来上海参观的陈潭秋。二人畅谈了十月革命对中国革命的影响,互相交换了对当前斗争和未来前途的想法,并结下了深厚的友谊。同时,董必武还和张国恩、詹大悲、李汉俊等商议进行革命的方法。他们一致认为:要进行革命活动,必须用革命理论指导革命实践,中国革命必须走俄国革命的道路。而要进行阶级革命,走俄国道路,必须先要唤醒和组织群众。经过精心筹划,董必武与李汉俊等人决定从宣传新思想、提高民众的觉悟入手。他们立即着手办两件事:一是办报,二是办学。

1919年8月,董必武从上海回到武昌,开始了全新的革命事业。由于原来积极支持办报的出资人中途变卦,加之资金募集的困难,创办《江汉报》的计划中途搁浅,董必武遂将精力集中于办学上。经过艰辛筹款,他们创办的私立武汉中学于1920年3月正式开始招生。

董必武以“朴诚勇毅”作为校训,并亲自教授2个班的国文课。他用白话文教学,并精心挑选了古今中外具有人民性的优秀诗文作为教材内容,以培育和启迪学生的新思想。他还设法为学生购买《共产党宣言》《新青年》《湘江评论》《武汉星期评论》等书刊,并指导学生编写《政治问答》等,引导学生关注时事政治;邀请李汉俊、钱介磐(钱亦石)、恽代英等到校演讲,向学生传播革命思想,使学生在学业和思想上并进。他还指导武汉中学学生会创办了《武汉中学周刊》(不定期刊物),介绍新思想,发表反帝反封建、推动教育改革的文章。

由于办学投入多收费少,董必武甚至将身上仅有的一件皮袍脱下典当,以作办学经费。董必武和身边的同事几年中生活一直捉襟见肘。由于经常要参加一些社会活动,需要着长衫,董必武就与他人合穿一件长衫。一个本可就高职、赚大钱的归国留学生和社会名流,为理想甘愿过贫寒的生活,这种无声的教育深深感染着他身边的青年。

1920年8月的一天,上海共产党早期组织正式成立。李汉俊在给董必武的信件中提出希望董必武和张国恩在武汉也组建起同样的组织。这个消息让董必武喜出望外,他马上与张国恩研究此事,两人很快取得一致意见。董必武意识到这是一件严肃的大事,要多联合几个同志一起筹办,他立刻想到在武汉中学教英文、对马克思主义有浓厚兴趣的陈潭秋。陈潭秋比董必武小10岁,曾在五四运动中与恽代英、林育南一起,组织武汉学生联合会声援北京学生的反帝爱国运动。得知有关情况后,几人一拍即合。

1922年3月,湖北省立女子师范学校校长王式玉开除了进步教师刘子通,后又将为挽留刘子通继续任教而发动罢课的夏之栩、袁溥之等同学以集中活动违反校规为名开除学籍。此事激起了轩然大波,由此爆发了轰动武汉的“女师学潮”。董必武受中共武汉区执行委员会的委派,亲自领导了这场运动。董必武采取了灵活的斗争策略,他并未首先在女师内部进行斗争,而是引导女师中的积极分子同外校的学生联合起来举行同盟罢课,并到教育厅请愿,向校长王式玉施加强大的压力。同时,董必武又请武汉地区的李汉俊、李廉方等5人出面调解。结果,教育当局最后责令王式玉辞职,给夏之栩、袁溥之等同学恢复学籍,照发毕业文凭,但须另找地方补课。董必武领导的“女师学潮”取得了胜利,一时震动了整个武汉。

受此事影响,湖北省男师又发生了由几名进步学生因被校长刘为章开除而悲愤溺亡引发的学生运动。于是,董必武又领导了这次湖北省男师的学生斗争。最后,在强大的压力下,刘为章被迫离职,校长一职改由当地著名教育界人士担任。董必武等受聘到校任教,并开始对学校进行改革,使这所学校成为革命活动的重要阵地。

除了直接领导学生斗争外,董必武还在学生积极分子中组织了读书团体,帮助他们学习马克思主义,不断提高思想觉悟。他还在工人中举办宣传马克思主义的“平民夜校”,组织领导群众发动反帝爱国运动,联络教育界知名人士联名向政府提出改组湖北教育会等要求,引起了很大的社会反响。此外,董必武将各校的党团员派到荆门、钟祥、孝感等地建立党团组织,将革命火种撒向湖北全省。

1924年,第一次国共合作实现,董必武在湖北筹建国民党临时党部。1925年7月,他主持召开国民党湖北省第一次代表大会,当选为湖北省党部执行委员会委员。1926年,他以国民党湖北省党部代表的身份出席国民党第二次全国代表大会,当选为国民党中央候补执行委员,被派驻湖北负责指导党务工作。这段时间,他以国民党中央候补执行委员、湖北省党部和湖北省政府主要负责人身份,在发动工农群众、创办革命报刊、争取军阀部队起义、支援北伐胜利进军方面作出了突出贡献。他参与领导的湖北农民运动,拥有200多万农协会员,其强大的革命声势和湖南农民运动交相辉映,对促进大革命在长江流域的发展起了重要作用。国民党右派叛变革命后,董必武迅速领导湖北革命群众掀起大规模的恢复党权、反对独裁的运动。可以说,大革命时期的董必武,是湖北省和武汉地区大革命运动的核心领导人之一,也是我党成功运用以国共合作为基础的统一战线这一革命法宝的模范领导人之一。

鞠躬尽瘁

1926年10月,北伐军占领武昌。1927年4月10日,湖北省政府成立,董必武成为湖北省政府三常委之一,兼任农工厅厅长,积极组织农民运动讲习所并推动工人运动发展。1927年7月武汉国民政府反共后,因董必武已遭通缉且目标太大,为保护他的安全,党组织遂安排他赴日本再转往苏联学习。

1933年3月,马克思共产主义学校(即中央党校前身)在瑞金成立。董必武在苏联期间曾经系统学习过马克思列宁主义理论,又参加过党的创建工作,德高望重,因此,被中共中央安排到马克思共产主义学校主管教学工作。

马克思共产主义学校建立之初,规模并不大,校址位于瑞金城叶坪洋溪村的一个地主宅院内,整栋房子占地面积只有277平方米。听课人数多的时候,就在庭院内露天讲课。学校设有高级班、中级班和新区班,学员学习时间有2个月、4个月、6个月不等,学校开设马克思列宁主义基本原理、党的建设、苏维埃政权建设、工人运动、历史、地理、自然科学常识等课程。专职教员只有罗明、成仿吾、冯雪峰等少数几个人,大多数课由中央负责同志讲授。毛泽东、周恩来、朱德、刘少奇、任弼时、陈云等人经常到学校讲课。

董必武既是学校领导,负责教学计划安排实施和日常行政事务,同时也是教员,为3个班的学员讲授苏维埃政权建设和党的建设,他授课注重理论联系实际,深入浅出,深受学员的欢迎。

1934年10月,中央红军离开中央苏区,开始长征。董必武、成仿吾、冯雪峰及马克思共产主义学校部分学员被编入中央红军第二纵队的干部团,随大部队转移。董必武以近50岁的年龄和体弱之躯参加长征,拉着马尾巴爬过了雪山,拄着拐棍走出了草地。到达陕北后,为了培养更多的人才,中共中央决定于1935年11月恢复党校,并将其与中共陕北特委党校合并,正式定名为“中共中央党校”。董必武任中央党校校长。

当时各方面的条件都很艰苦,不仅基本的伙食和教材成问题,而且也没有固定的校舍,学员大都分散住在各村。为了保障学员的学习和生活,董必武经常四处奔波,不是到各村学员住处巡视工作,就是巡回讲课。有时为了解决学员的吃饭问题,他甚至还要亲自筹粮食、打柴火。除了全盘负责党校的行政和教学工作之外,董必武还经常深入学员中间,随时解决所发现的问题。这为延安时期中央党校的发展奠定了良好基础。

1937年抗战全面爆发后,中共中央派董必武重返武汉,担任长江局常委,后迁往重庆和周恩来一起主持南方局工作。在1938年中共六届六中全会和以后的历次代表大会上董必武被选为中央委员会委员。从1945年中共七届一中全会起,至十届一中全会,他连续被选为中央政治局委员。

1945年,联合国成立大会在旧金山举行。在组建中国代表团的过程中,经中共努力争取,国民党政府被迫同意由董必武作为解放区代表参加。起初,代表团中许多人认为共产党都是粗俗的农民造反者,一路上接触后,才知道共产党中竟有这样有学识的人。到美国后,董必武向华侨、新闻界、友好人士和部分上层官员大力介绍解放区的情况,扩大了中共在国际上的影响。联合国成立大会召开时,董必武用毛笔苍劲地在《联合国宪章》上签上了自己的姓名。

1949年10月1日,中华人民共和国宣告成立,开国大典在新中国的首都北京天安门广场隆重举行。当年中共一大的13名代表中只有毛泽东和董必武两人在这一天站在了天安门城楼上。

新中国成立后,董必武先后担任过中央人民政府委员、政务院副总理兼政治法律委员会主任、政协副主席等职。其间,遵照党中央的部署,董必武领导并参与了废除国民党的旧法律、法令和司法制度,建立人民新法制这一具有深远意义的工作。在第一届全国人民代表大会上,董必武当选为最高人民法院院长。1955年,中央决定成立监察委员会,由董必武出任书记,后因他年岁已高,主要担任名誉性职务。1959年,董必武任国家副主席。家乡的亲友以为董必武在北京做了“大官”,经常到北京找他“帮忙”,都被他拒绝了。董必武曾在信中委婉地对一个亲戚提出批评:“除了法律规定的职权外,任何人没有特权。在你的思想中对这点似乎还不很清楚。”

1975年1月,第四届全国人民代表大会第一次会议在北京召开。虽然已90高龄,又身患重病,但董必武還是坚持出席了会议。这次会议是在极端严格的保密措施下秘密举行的,直到闭会之后才发布了新闻公报。正式会议只举行了5天,创正式会议时间最短的记录。会上,董必武被选为全国人大常委会副委员长。这是他最后一次参加重大的国事活动。

“九十光阴瞬息过,吾生多难感蹉跎。五朝敝政皆亲历,一代新规要渐磨。彻底革心兼革面,随人治岭与治河。遵从马列无不胜,深信前途会伐柯。”这首《九十初度》是董必武于1975年3月5日为自己90虚岁生日所写。就在写完这首诗的几天之后,他的病情恶化。

1975年4月2日7时58分,董必武与世长辞。

在党和国家领导工作中,董必武建树甚多,尤其是在政权建设、法制建设、农民运动、统一战线工作、党的秘密工作等方面有着突出贡献。董必武是一位法学家,他不但长期从事法制建设的实际工作,而且根据马克思主义关于国家和法的学说,结合我国法制建设的具体实际,提出了许多独创性的见解。他的马克思主义法学思想,对于我们今天加强社会主义法治建设,建设社会主义现代化国家仍然具有十分重要的指导意义。(题图为1970年8月董必武在庐山)

(责任编辑:章雨舟)