加热装置在防寒服中的位置及其热效用

吴黛唯,李红彦,戴艳阳,苏 云,3,王云仪,3

(1. 东华大学 服装与艺术设计学院,上海 200051; 2. 国网吉林省电力有限公司 电力科学研究院,吉林 长春 130021; 3. 东华大学 现代服装设计与技术教育部重点实验室,上海 200051)

人体防寒保暖的常见策略是防止身体冷却并在一个人可以接受的温度范围内维持热平衡状态[1],而服装作为人体抵御外界冷环境的最后一道屏障,其防寒性能的优劣对维持人体的动态热平衡起着非常重要的作用,应能降低人体向环境的散热速率,并将这个速率控制在可以与人体代谢过程的产热速率相平衡的水平[2-3]。然而,当人体处于低温或极低温环境时,如果服装的隔热性能不足以维持人体的动态热平衡,那么因热平衡失调(即散热大于产热)而导致的冷损伤和相关疾病的高发风险就会大大增加。在这样的情况下,引入外部热源并应用于服装本身,使其成为主动产热式服装系统,进而辅助人体提高御寒能力可以解决服装隔热不足的问题[4-5]。它相较于传统的防寒服而言,能够提供动态可调节的保暖功能[6-7],在服装已具备的隔热性能的基础上,通过增加其产热和调温功能,扩大人体可以适应的温度范围和活动水平,提升服装的多环境适用性。

目前,对于个体加热服装的研究主要集中在加热装置的技术原理、与服装的组合设计方法以及组合后的整体性能评估上。其中,有研究[8-9]给出了镀银电热织物可获得35 ℃加热温度的电压数值为6 V,以保证人体热舒适性,并得出该类织物的表面平衡温度与消耗功率之间的线性关系,但这类实验仅限于织物层面,未能模拟着装状态下的服装系统。有学者[10]通过实验证实了加热装置的使用能提高冬季多层服装系统的有效隔热值,且加热装置越贴近皮肤,服装的有效隔热值也越高,这种趋势在较低的环境温度下更为显著,但该结论仅从满足加热效率最大化而得到,没有考虑因加热效率过高而对人体热舒适性产生消极影响的可能。也有学者[11]研究了不同档位的加热功率对人体不同部位热舒适性的影响,但该实验中的加热部位仅限于背部区域,且对低、中、高档的加热功率及温度范围缺少定量分析。还有研究[12]探讨了加热效率与环境温度之间的关系,并给出了特定冷环境下以满足人体热舒适性而推荐设置的加热功率。该研究虽然结合人体热舒适性进行了定量分析,但其加热层也仅覆盖人的躯干部位,未从全身各部位考虑,缺乏整体性,且使用加热功率来表征加热装置属性的方法尚不直观明了。

通过以上相关文献的梳理发现,目前对于加热装置与服装系统的组合原则仍不明确,其具体设计方法也缺乏整体性及定量分析。为弥补以往研究存在的不足,本文以防寒服为例,规定环境温度为 -11.8 ℃,假人为静止站立状态,通过3个分实验设计,获得加热装置在所给防寒服系统中适宜放置的身体部位、服装层位以及每个位置适合设定的加热温度范围。另外,将该防寒服与同类型但隔热值不同的服装做了补充对比实验,以期获得人体在穿着不同防寒水平的服装时保暖不足部位是否发生改变,以及相同位置的加热效果有无差异。

1 设计路径

1.1 设计思路

本文研究的实验设计路径分为3个部分。具体如下:

第1部分:确定人体保暖不足部位。该部分实验选择2个服装样本完成,均设置为不加热状态。通过比较未加热状态下假人各区段的表面温度变化,以表面温度相对较低的5个区段作为保暖不足部位的最终选择。另外可比较假人穿着2个样本时,保暖不足部位是否发生改变。

第2部分:确定加热装置放置的服装层位。该部分实验将加热装置放于相同服装、相同身体部位的2种层位作为样本,均设置为同一加热温度。将假人表面温度升高更明显,即加热效果更好的样本服装层位作为最终选择。

第3部分:确定每个身体部位适宜提供的加热温度。该部分实验将5个加热装置放于同一件服装的5个位置,即前2部分实验结果得出的保暖不足部位和服装层位。通过设置不同加热温度,分析假人各加热部位的表面温度变化,以此确定每个部位适宜提供的加热温度。

前2部分的指导原则为节约能源、提高加热效率;第3部分的指导原则为满足人体的热舒适性。两方面原则共同指导本实验设计思路。

另外,对加热装置所搭配服装的隔热值与加热效果之间的关联性做了补充实验。以第1部分实验中的2个服装(隔热值不同)为样本,通过开启相同位置的加热装置,并设置相同加热温度,比较二者加热部位的表面温度变化,分析服装隔热值与加热效果之间的关系。

1.2 测试方法

本文实验采用假人着装测试方法。实验中使用的Newton暖体假人是可以替代真人进行服装性能测评的复杂系统,拥有34个独立控温区段,具有恒皮温、恒功率以及舒适3种模式。本实验采用恒功率模式,各区段加热功率均设定为58.2 W/m2,对应人体代谢率1 kcal/(kg·h),以此模拟着装者静止站立状态下的代谢产热量。实验环境利用全天候人工气候模拟舱实现,设定条件为低温有风环境:环境温度为(-11.8±0.2) ℃;相对湿度为(55±5)%;平均风速为(2.6±0.1) m/s,该环境条件设定值由东北地区冬季气象数据统计得出,它代表一种较为的寒冷外部环境。

本研究选取的服装样本A和补充实验中的服装样本B均为普通防寒服。基础服装统一设定为内层棉毛衫、中层毛衣,裤装统一设定为内层棉毛裤、中层裤胆、外层外裤,并将棉安全帽、加绒手套、厚棉袜、加绒劳保鞋作为假人头、手、脚的防寒配饰。各样本的总隔热值及具体构成如表1所示。

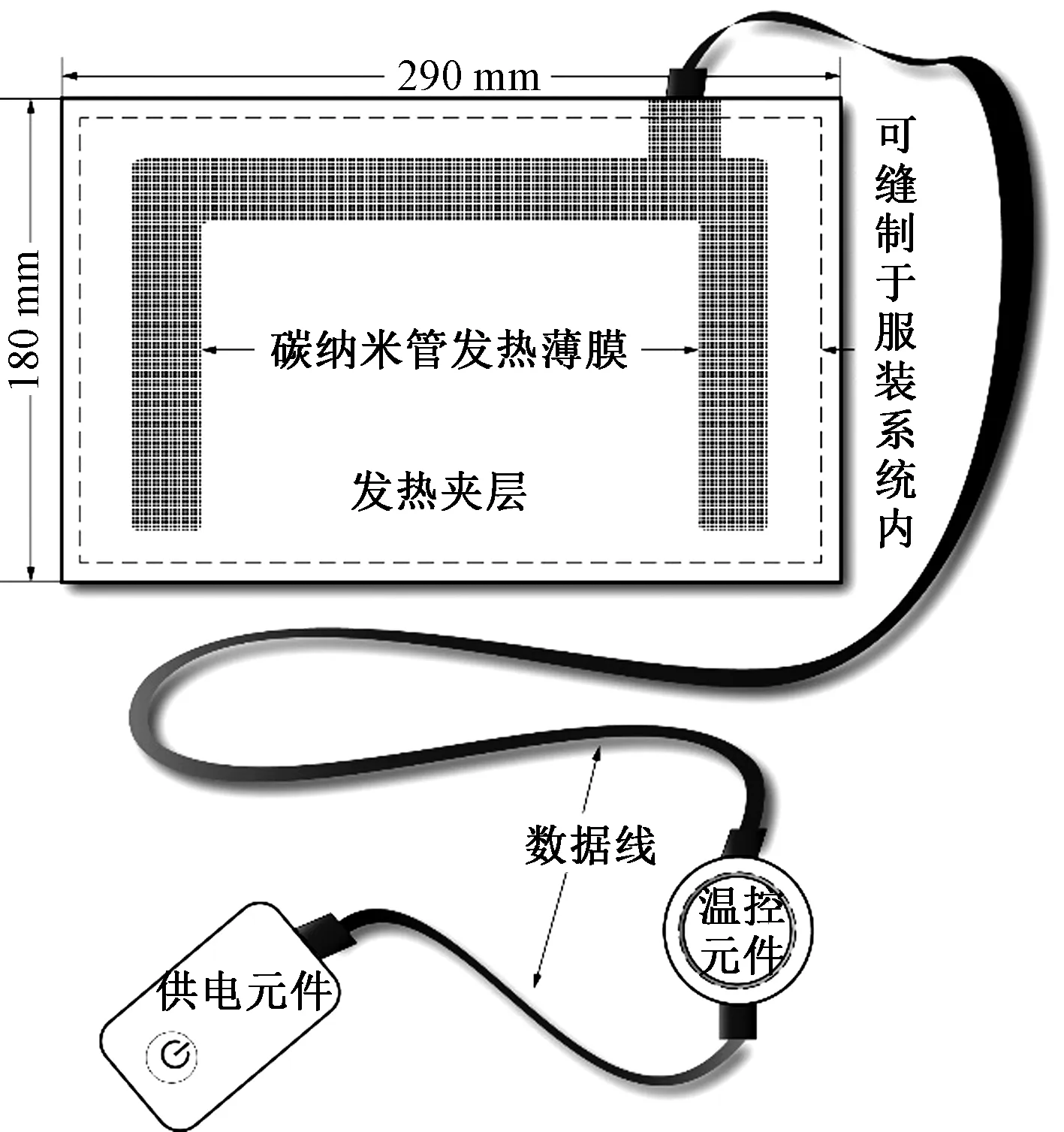

图1 加热装置简要示意Fig.1 A brief schematic diagram of heating device

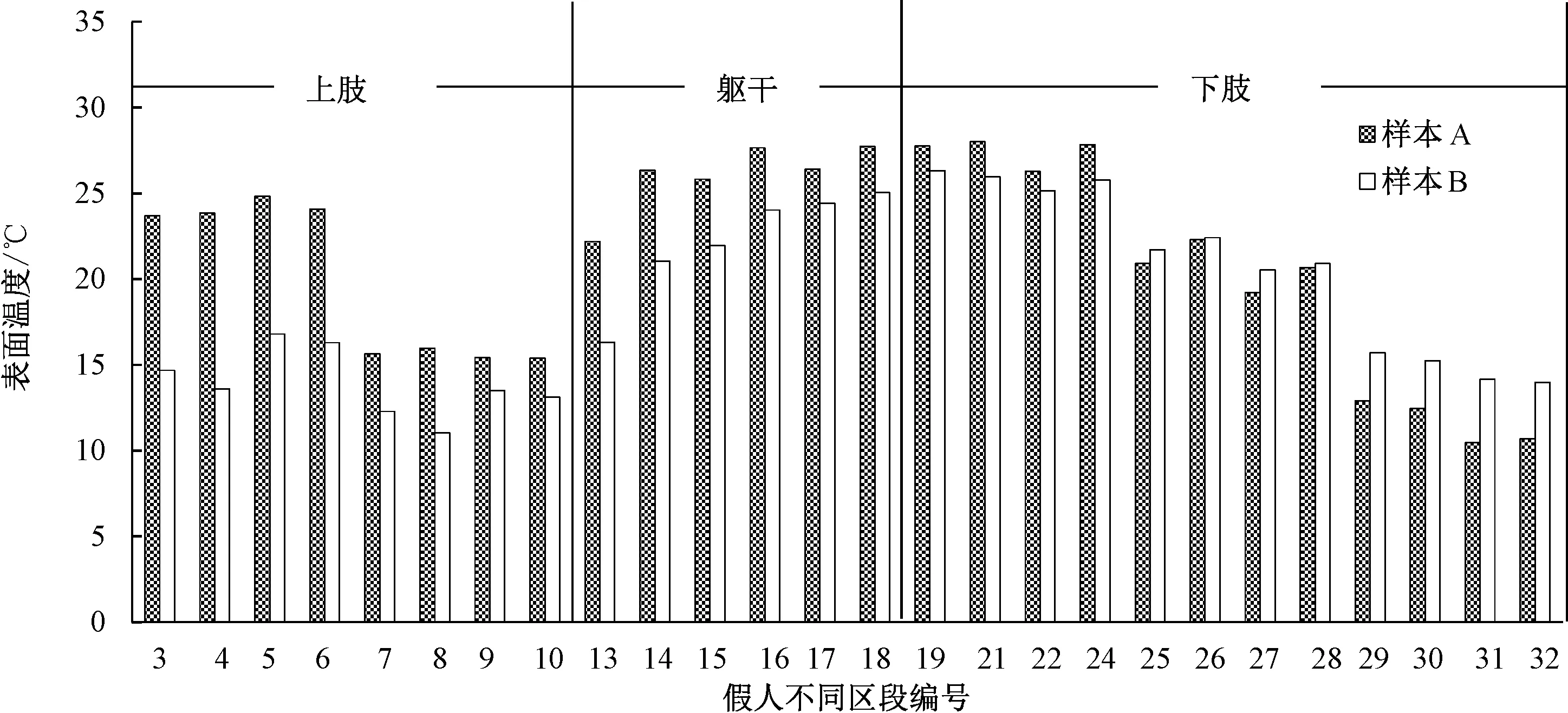

3—右前上臂;4—右后上臂;5—左前上臂;6—左后上臂;7—右前前臂;8—右后前臂;9—左前前臂;10—左后前臂;13—前胸;14—肩部;15—腹部;16—后中;17—腰部;18—下背;19—右上前大腿;21—右上后大腿;22—左上前大腿;24—左上后大腿;25—右下前大腿;26—右下后大腿;27—左下前大腿;28—左下后大腿;29—右前小腿;30—右后小腿;31—左前小腿;32—左后小腿。图2 未加热情况下假人不同区段的表面温度变化Fig.2 Surface temperature changes of different zones of manikin without heating

由表1可知,由于服装材料及构成的不同,样本A的隔热值要略高于样本B。本实验就样本A进行系列实验,样本B作为辅助对比服装进行差异性分析。

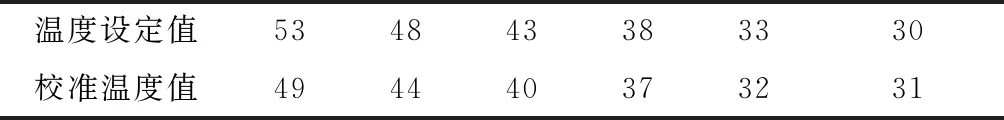

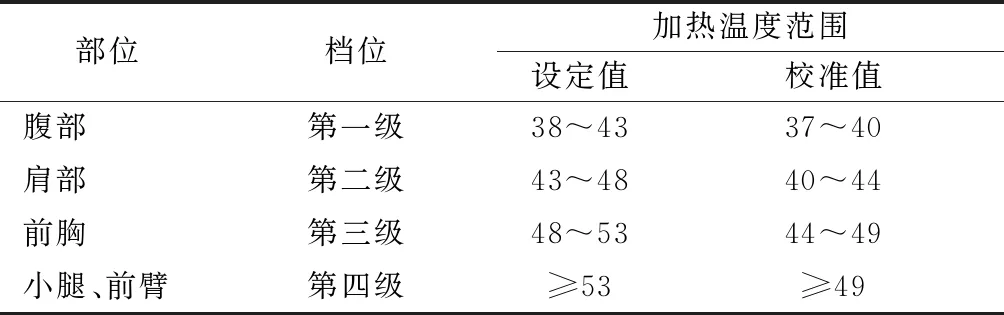

加热设备选用市场上已有的服装加热装置,其提示采用碳纳米管发热技术,如图1所示。温控范围为30~53 ℃,在ASTM F1291—2004《使用暖体假人测量衣物热阻的标准测试方法》中规定的标准环境(温度为22 ℃,相对湿度为50 %,风速为0.4 m/s)下,缝制于隔热值为1.78 clo的外层服装后中部位内表面(内搭服装的隔热值为0.82 clo),穿着于假人系统(恒皮温模式),测得的校准温度范围为31~49 ℃,如表2所示。

表2 加热装置的温度设定值及对应的校准温度Tab.2 Temperature set values and corresponding calibration temperatures of heating device ℃

2 结果与讨论

2.1 人体保暖不足部位

为获得人体着装后保暖不足的身体部位,以确定加热装置的使用必要性,在本实验中,假人穿着样本A进行了53 min的测试。另外,为进一步对比人体在穿着不同防寒水平的服装时保暖不足部位是否有变化,在补充实验中,假人穿着样本B也进行了53 min的测试。在均未打开服装加热功能的低温条件下,假人在53 min测试结束后的局部表面温度见图2。

由图2可知,根据温度的差异变化,可将假人各区段划分为3个区域:上肢、躯干、下肢。整体来看,2个样本有共同之处:躯干区域的平均表面温度高于上肢和下肢区域;上肢区域,表面温度较低的区段是前臂,不高于16 ℃;下肢区域,表面温度较低的区段是小腿,最低温度达到10.47 ℃。因此,人的小腿与前臂更需要加强保暖。综合2个样本在躯干区域的表面温度,相对较低的区段是前胸、肩部、腹部,最低温度达到16.31 ℃。综上,在一定时间内,假人表面温度下降较多的5个区段分别为前胸、肩部、腹部、前臂和小腿。因此加热装置有必要放于以上这5个保暖不足的部位来减少人体冷感。

对比2个样本的实验数据可以发现:假人在穿着样本A时上半身各区段的表面温度均大于样本B。这是因为样本A的总隔热值高于样本B,因此保暖效果更优。

2.2 服装层位

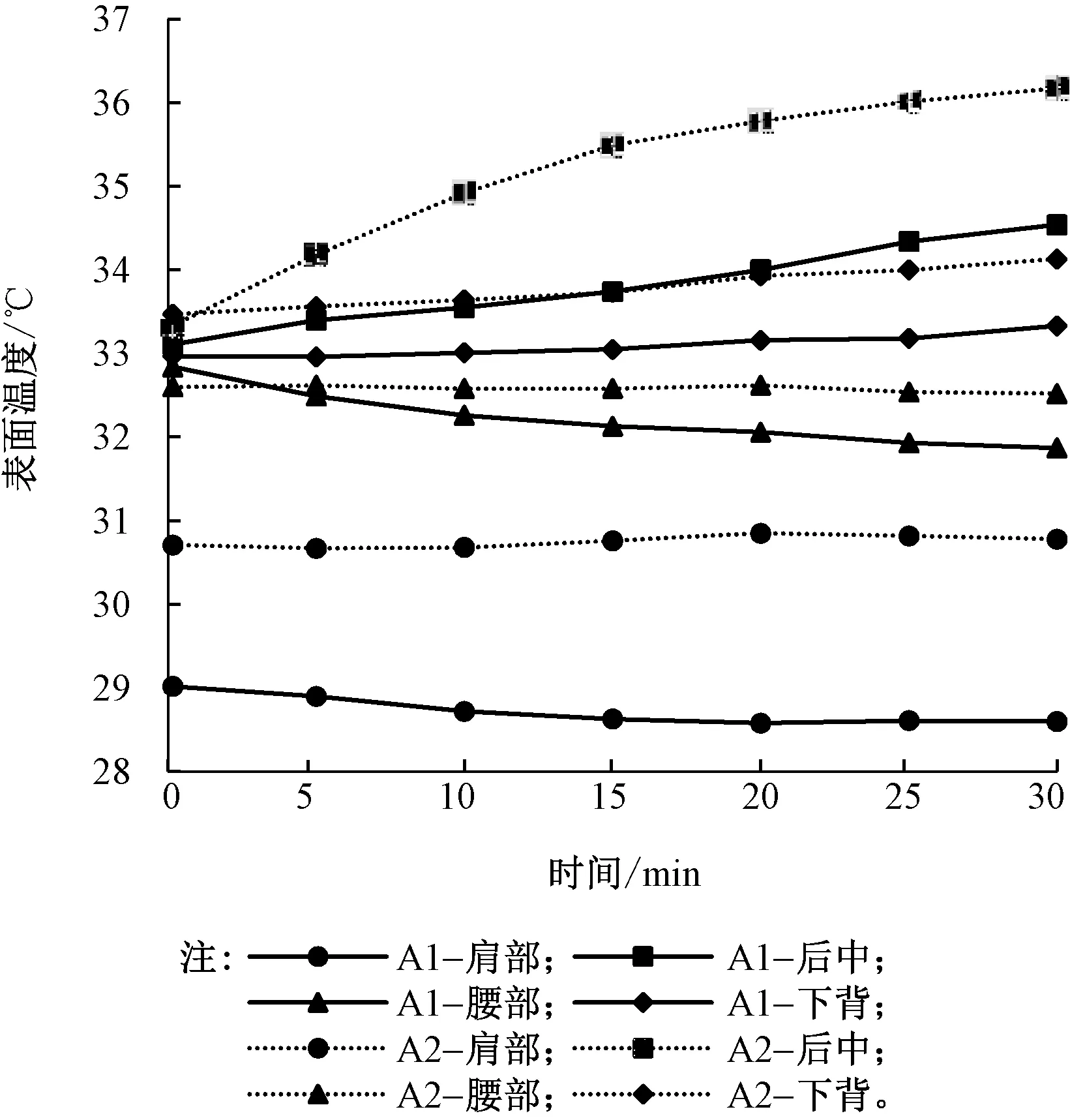

为探究加热装置在服装中的层位对整体保暖效果的影响,本文实验对比了2种放置层位(样本A内胆里料的内侧A1和外侧A2,放置部位均为后中靠肩部区域,设定温度均为53 ℃)下的假人表面温度变化,如图3所示。

图3 加热装置放于样本A不同层位的表面温度 变化(内胆里料内侧A1;内胆里料外侧A2)Fig.3 Surface temperature changes of different zones with different location of heating device in layers of sample A (A1:inside lining of clothing liner; A2:outside lining of clothing liner)

由图3可知:样本A2在4个区段的表面温度均大于样本A1,这意味着加热装置越贴近人体皮肤,加热效果越好。具体来看:2个样本在后中区段的表面温度最高,样本A2的最终表面温度为36.21 ℃,明显高于样本A1(34.52 ℃);它们在肩部区段的表面温度差异也较大,达到 2.20 ℃,而腰部与下背区段的表面温度差异较小,这是由于加热装置位于肩部与后中区段。因此,根据加热装置与服装系统的组合原则——节约能源,提高加热效率,它在服装中的层位应该更贴近人体皮肤,如样本A内胆里料外侧。

2.3 加热温度

由于人体不同身体部位具有生理差异性,因此它们对加热温度的需求不一致。加热过度会导致人体产生热应激;加热不足又达不到保暖的目的。因此,根据加热装置与服装系统的组合原则——满足人体的热舒适性,还需针对人体不同部位的保暖需求,对加热装置设定合理的加热温度,以提供给人体最优的热舒适性。根据2.1、2.2节实验的测试结果,可以确定在本研究规定的环境条件、服装条件以及人体活动水平下,加热装置与防寒服系统组合的位置分别为前胸、肩部、腹部、前臂和小腿等5个部位的内胆里料外侧。

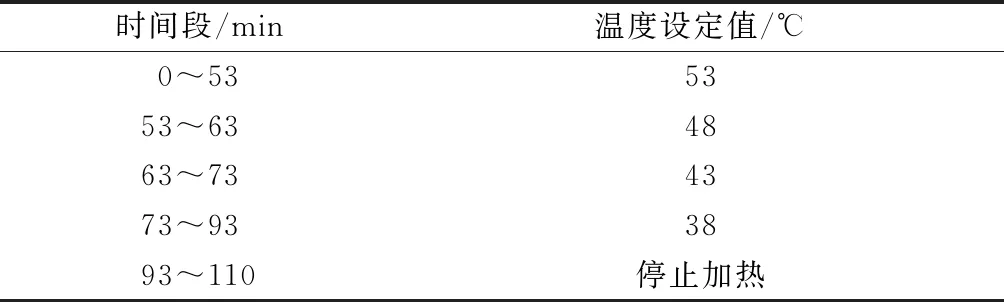

考虑到人体左右的对称性,在左右前臂和左右小腿中只选取了一边作为加热部位。本实验分别在假人的5个部位(右前臂、前胸、肩部、腹部、右小腿)放置加热装置,在环境温度(-11.8±0.2) ℃、相对湿度(55±5)%、平均风速(2.6±0.1) m/s的条件下测试了假人穿着样本A在110 min内各区段表面温度的变化情况。实验过程中各温度设定值如表3所示。

表3 不同时间段加热装置的温度设定值Tab.3 Temperature set values of heating device at different time periods

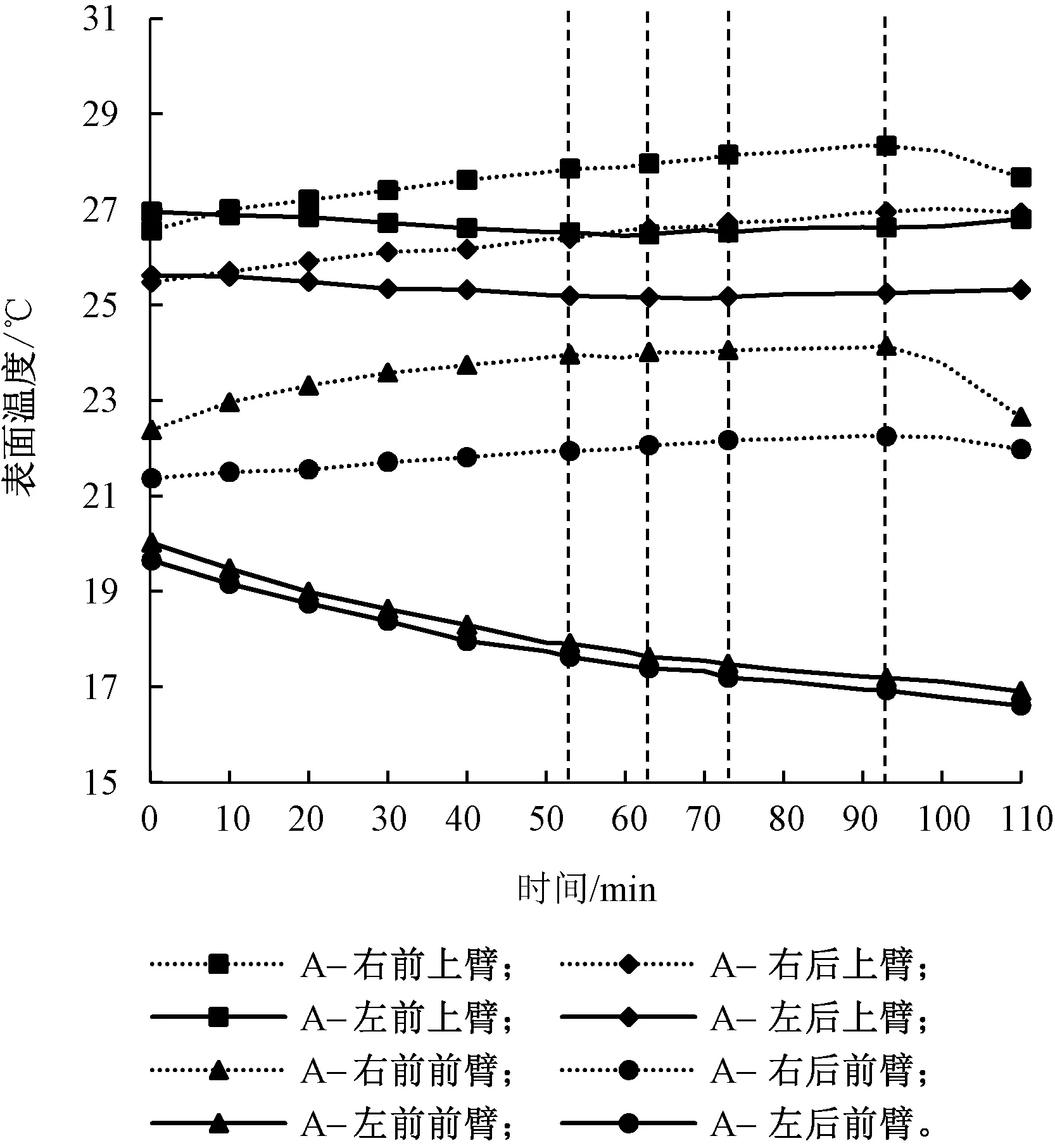

图4示出左右上肢区段表面温度的变化情况。由于加热装置放于右前臂,因此右上肢的表面温度明显高于左上肢的表面温度,尤其在右前前臂,与左前前臂的最大温度差异达到7.15 ℃,其次为右后前臂,最大温度差异达到5.36 ℃,说明加热装置的使用极大地提高了服装的防寒保暖效果,且用于该实验是可行的。另外,在实验过程中设定了不同的加热温度,可以发现在93 min之前,调节加热温度对于右上肢表面温度的变化并无明显影响,这是因为右上肢的温度均未达到加热温度。而在93 min之后,右上肢的温度出现了明显的下降,这是因为停止加热之后,由于人体与外界冷环境之间温度差的存在,导致人体热量向外界散失,右前前臂的温度下降最为明显,在20 min的停止加热过程中,右前前臂的温度下降了1.59 ℃,意味着加热装置需要持续加热,停止加热后,加热部位的温度会很快下降。由于上肢区段所有表面温度均未超过29 ℃,说明在该实验环境下,设定温度为53 ℃并不能有效地提高防寒保暖作用,需要进一步提高加热温度,以达到人体热舒适的目的。

图4 加热装置不同设定温度对上肢区 段表面温度的影响Fig.4 Effect of different temperature set values of heating device on surface temperature of upper limb zone

图5示出躯干区段表面温度的变化情况。加热装置放于前胸、肩部和腹部可发现,这3个部位的表面温度有明显的先上升后下降的趋势。其中肩部温度上升速率最快,其次为腹部,但是肩部温度下降速率也最快,这主要与加热温度的设置有关。在 53 min 时,调节设定温度为48 ℃,肩部温度开始下降,而腹部与前胸的温度继续上升,可推测设定温度在48 ℃无法提供足够的热量,使肩部温度保持在35.44 ℃。当设定温度为43 ℃时,肩部的温度下降速率增大,腹部与前胸的温度上升速率逐渐减小,在73 min之后,腹部与前胸的温度开始逐渐下降,此时设定温度为38 ℃,说明38 ℃的设定温度并不能满足腹部与前胸部位的保暖需求。由于前胸的温度低于30 ℃,因此前胸部位的设定温度应该至少在 48 ℃ 以上,而肩部与腹部的温度均超过了35 ℃,因此肩部与腹部的设定温度应在48 ℃以下。其他部位的温度虽然未直接放置加热装置,但不同部位之间存在热交换作用,所以其他部位的温度也有明显的上升过程。

图5 加热装置不同设定温度对躯干 区段表面温度的影响Fig.5 Effect of different temperature set values of heating device on surface temperature of torso zone

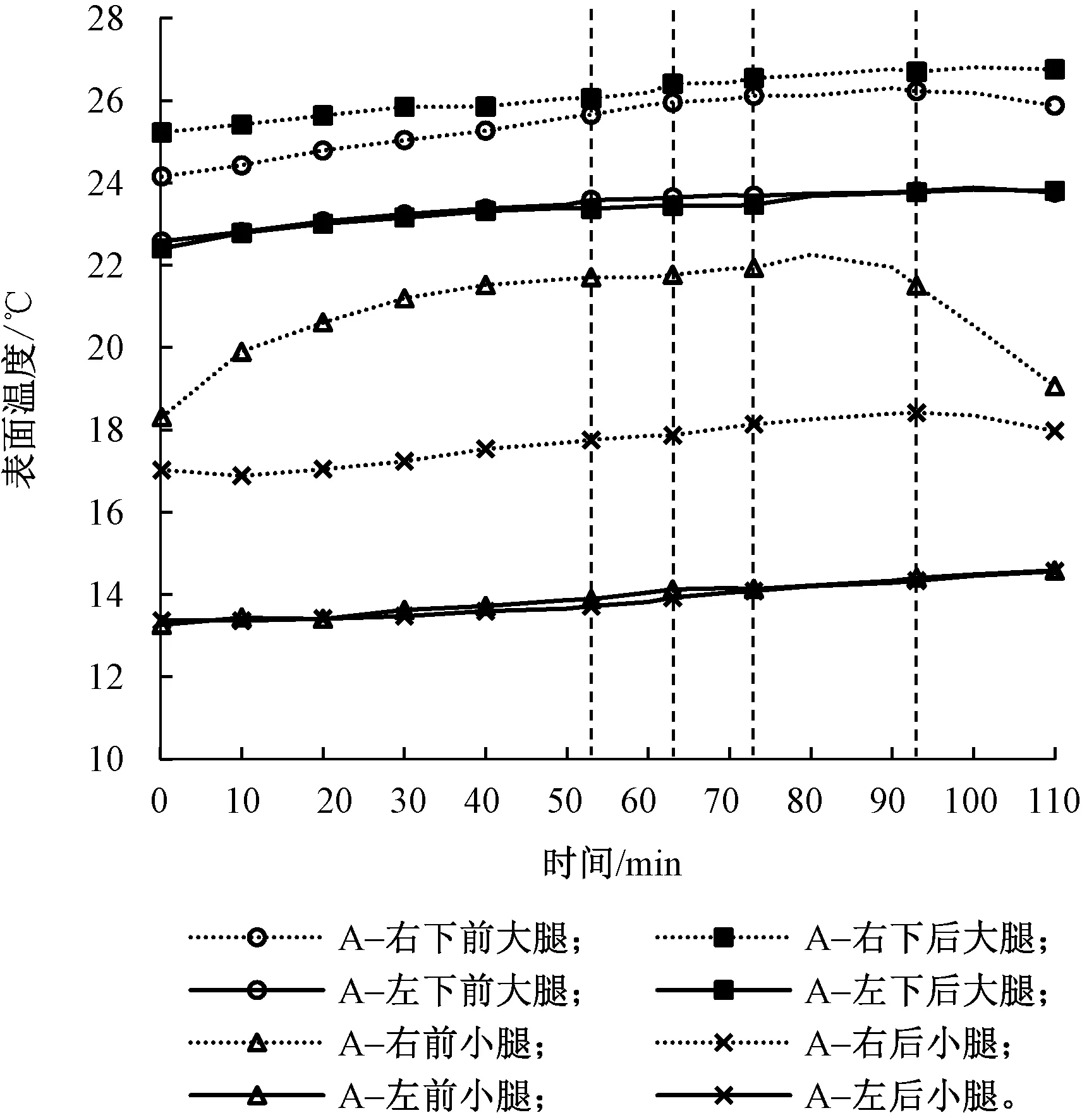

图6示出不同加热温度下左右下肢区段表面温度的变化情况。加热装置放于右前小腿部位。在 8个部位中,温度上升最为明显的是右前小腿,其次为右下前大腿、右下后大腿、右后小腿,因此右腿温度上升速率均大于左腿的温度上升速率。由于加热装置不同加热温度的设置,右腿4个部位的温度上升速率出现了一定的波动,在93 min加热停止之后,温度出现明显的下降。在整个测试过程中,下肢区段的温度均低于27 ℃,额外的加热装置虽然减小了表面温度的进一步降低,但下肢区段仍然面临低温危害,因此需要增加其设定温度,至少大于 53 ℃,才能提供合适的保暖效果。

图6 加热装置不同设定温度对下肢区 段表面温度的影响Fig.6 Effect of different temperature set values of heating device on surface temperature of lower limb zone

综上所述,人体不同部位应该设定不同的加热温度,以充分发挥加热装置的保暖效果,既不加热过度,也不加热不足。根据不同部位的表面温度变化以及表2中加热装置的温度设定值与校准温度之间的对应关系,推荐的设定温度范围及校准温度范围如表4所示。

表4 四级加热温度推荐Tab.4 Four-level heating temperature recommendation ℃

2.4 服装隔热值对加热效果的影响

为探究在同一环境条件和人体活动水平下,加热装置搭配不同隔热值的防寒服,对其加热效果是否会产生不同影响另外进行了补充实验。

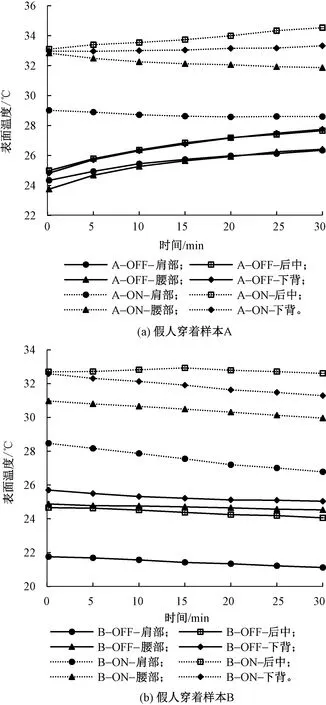

图7(a)与(b)分别示出样本A和B在开启加热(ON)与关闭加热(OFF)2种情况下的假人表面温度变化。其中,加热装置均位于后中部位、内层服装里料内侧,设定温度均为53 ℃。由图7(a)可知,对样本A来说,在30 min的实验测试中,A-ON对应的各区段表面温度均大于28 ℃,A-OFF对应的各区段表面温度均小于28 ℃。A-ON对应最大表面温度的区段是后中,达到34.5 ℃,比不加热情况下的表面温度提高了24.9%,说明加热装置能够明显提升服装的保暖性能,而在肩部、腰部、下背等其他区段的表面温度比不加热情况下分别提高了8.54%、20.6%、20.1%。

图7(b)描述了样本B在加热和不加热2种情况下的表面温度变化。与样本A类似,样本B通过开启加热也能够明显提高各区段的表面温度,加热情况下肩部、后中、腰部以及下背4个区段的表面温度比不加热情况下分别提高了26.8%、35.5%、22.1%、25.0%。后中区段表面温度的提高幅度最大,主要是由于加热装置的位置最接近后中。

图7 加热与未加热2种情况下假人穿着样本 A和B上身各区段的表面温度变化Fig.7 Surface temperature changes of upper body zones of manikin wearing sample A (a) and B (b) with and without heating

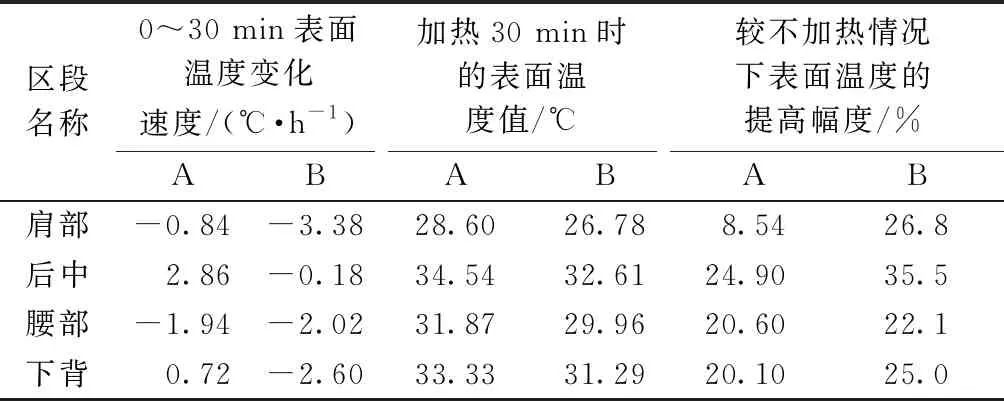

为进一步对比2个样本开启加热之后的效果,样本A和B在0~30 min加热情况下各区段的表面温度变化速度,加热30 min时各区段的表面温度值以及较不加热情况下表面温度的提高幅度如表5 所示。结果表明:加热情况下,随着加热时间变长,各区段表面温度的变化速度在不同的样本中呈现出不一样的变化,对于样本A来说,除肩部和腰部区段的表面温度略有降低之外,后中和临近的下背区段对于加热效果的维持能力均表现良好,尤其是后中区段,温升速度达到了2.86 ℃/h,而对样本B来说,4个区段的表面温度均出现了不同程度的降低,这主要是由于样本A的服装隔热值高于样本B,即本身的隔热性能就优于B,因此加热装置所产生的热量能够更多地保留在服装层间,而更少地传递到外界冷环境中。从加热30 min时2个样本各区段的表面温度值及较不加热情况下的提高幅度大小也可以看出,样本A的提高幅度均小于样本B,但其表面温度值均大于B,这说明服装隔热值越高,不加热情况下各区段的表面温度越高,加热后温度的提高幅度就越低,但总体加热效果更好。因此,服装隔热值的高低对加热效果会有一定的影响,一般来说,隔热值高的服装搭配加热装置后的加热效果更好。然而,尽管服装隔热值的增加能够提升加热效果,但并不代表加热效果越好,就越能满足人体的热舒适性。可见,为提高加热效果而盲目增加服装隔热值是不可取的,在规定的环境条件和人体活动水平下,为满足人体热舒适性,不同隔热能力的服装都有着相对应的加热温度范围和适宜达到的加热效果,这为之后在该领域的探索留有一定的研究空间。

表5 样本A和B的加热效果对比Tab.5 Comparison of heating effects of sample A and B

3 结 论

加热装置作为一种附加热源,如果能够有效地与服装系统组合,将极大地拓宽人体能够适应和耐受的低温环境范围。然而,目前的相关研究在加热装置和服装系统的组合原则与设计方法上缺乏统一性。本文从人体生理角度出发,提出了加热装置与服装系统组合的原则:以满足人体的热舒适性为基本要求;尽可能节约能源,提高加热效率。以防寒服为例,通过假人着装实验,在规定的环境条件和人体活动水平下,探究加热装置与服装系统的最优组合设计。针对以上实验,得出如下结论:

1)通过假人系统确定了人体着装后保暖不足的5个部位分别为:人体躯干的保暖不足部位是前胸、肩部、腹部,肢端保暖不足部位是前臂、小腿。并推荐置于防寒服内胆的里料外侧,才能更加有效地发挥其保暖效果。

2)推荐各部位的加热温度校准范围为腹部37~40 ℃; 肩部40~44 ℃;前胸44~49 ℃;前臂和小腿49 ℃以上。

3)隔热值越高的服装,其搭配加热装置后的加热效果越好,但并不代表该服装越能满足人体的热舒适性。因此,今后可以结合人体的热生理数据和热感觉主观评价,对不同隔热能力的服装所对应的加热温度范围及加热效果做进一步探究。