读得懂·想得透·说得清:小学语文“深度学习”的教学追求

闵慧

随着课程改革向纵深推进,深度学习理念越来越受到广泛关注和认同。我区自2018年起启动“深度学习·思维课堂”教学改革行动,推动群体性课堂教学转型。基于小学语文学科的特性,我们团队提出了“深度学习”的学科教学主张“读得懂·想得透·说得清”。读得懂,强调打破传统的讲解、讲问的惯性思维,以学的逻辑来建构课堂教学结构,促进学生与文本深层对话,发展“自能读书”的能力;想得透,指能根据问题或任务展开有根据的思维、有条理的思维、有深度的思维;说得清,要求学生在阅读、思考的基础上,充分发表自己的想法和观点,并与同伴进行互动分享,使自己的想法和观点得到增值。這三者小是并列关系,它们之间是相互融合的,相互支撑的。读得懂、说得清高不开想得透,而思考也是融于阅读、表达等语文实践活动中的。我们住要从以下三方面展开实践研究。

一、以课程化的视角解读教材,找到“阅读·思考·表达”的核心知识

深度学习是深入知识内核,体现学习本质,促进知识迁移的学习。因此,以课程化的视角去解读教材,找准具有迁移价值的核心知识足备课的关键点。统编本教材每个单元都有明确的语文要素,这在一定程度上帮助我们准确把握了教学内容,但教材中的语文要素不能拿来就用,需要站在学的视角进行再加工,转化为教学知识,才能促进深度学习的发生。笔者认为具有迁移价值的核心知识有以下三个特征:

1.具有统撮性

《人如何学习:大脑、思想、经验和学校》一书指出:学习必须以概括性原理为引导来实现知识的广泛运用。通过死记硬背获得的知识很难实现学习迁移,只有当学习者理解基本概念和原理时,才有可能在新的情境中运用知识来解决问题。基于深度理解的学习,需要我们从一篇篇具体的课文中找到统摄学习单元的大知识,以此为核心将学习材料、学习活动组织成结构化的学习单元。学生在大知识的观照下,才能真正理解语言现象背后的语用规律,实现知识的迁移运用。

以六年级上册第二单元为例,本单元的语文要素是了解文章是怎样点面结合写场面的。何为点面结合?点面结合背后的思维实质是什么?我们需要深入地想一想。任何事物的构成都是整体与部分、共性和个性的结合,点面结合体现了整体和部分辩证统一的思维方式,它遵循了认识事物的客观规律。透视到要素背后的思维内核,我们在教学中就能自觉引导学生去体会点面结合的表达效果,读懂作者选材的匠心,读懂作者为什么这样组合材料。比如,《狼牙山五壮士》一文有对五壮士整体的描写,其中着力描写了班长马宝玉的言行,因为班长是战士们的领头人,是最能体现壮士英雄气概的典型代表;《开国大典》一文,既从整体上写了受阅部队经过天安门广场时整齐威武的情景,又写了各个方阵,而且是突出每个方阵最具特点的部分来写。这样写都是通过整体和部分的有机结合,让读者对事物有更全面更深入的认识。学生理解了不同的语言表达背后相同的观念,就会迁移思考自己在写作中该如何运用这样的观念去选材和写作。

2.具有策略性

教材中的语文要素不是静态的知识标签,我们要站在学生视角将教材中的语文要素转化为如何读、如何写的策略性知识,促进学生活学活用。如何实现这样的转化?一个很有效的方式是将要素背后的思维结构清晰地呈现出来。学生理解了思维结构,就不仅知道这是什么,也明白了该如何做,并将这种思维结构化用于新的情境中,解决新的问题。在不断巩固运用中,学生积累了越来越丰富的语用经验,渐渐地形成稳固的语用能力。

如三年级上册《读不完的大书》一课,单元要素是感受课文生动的语言,积累喜欢的语句。课后习题中列举了几个句子,要求学生体会类似语句的生动性,也要求仿照课文写一写大自然中的事物。如何让学生读懂“生动”,积累生动的语言?课文语言中藏着怎样的“生动”密码?我们通过解读,发现文中很多句子都含有“事物一样子一感受”这样的结构,描写事物时用了很多面面感极强的四字词语。教学中,我们根据“事物一样子一感受”的结构设计了一个思维框架图,以此作为支架贯穿学习过程,引导学生用这样的结构介绍事物,在介绍过程中触摸词语、积累词语、运用词语。学生在运用中体验到具有画面感的词语是生动的,描述事物加抒发感受这种表达是生动的。进而模仿课文,学习运用生动的语言描述事物这样,“生动的语言”就不是笼统的概念,而是可以用得起来的策略性知识。

3.具有情境性

知识的运用是离不开具体的情境的,学生需要掌握的是能解决实际问题的活性知识、精准知识。因此,我们在解读教材时要根据课文内容特点,找到单元要素在不同语境中的落点,以课文作为载体将它情境化。教学中引导学生学习如何根据具体的情境灵活运用知识,甚至在知识内核的观照下开发个性化的知识,将教材中的共性知识转化为对自己的生活产生意义的有用的知识。

例如,六年级上册第一单元提出“能从所读的内容想开去”。《草原》一课的最大特点是“即景生情”“情景交融”,可引导学生运用想象还原法进行阅读。宗璞借“丁香结”这一经典的文学意象来表达对人生的思考,需要引领学生联想到其他诗文,并结合自己的生活实际想开去学习古诗词,可以结合作者经历、创作背景想开去。因此,语文园地中的“交流平台”引导学生阅读时从不同的角度想开去。通过这一单元的学习,学生体会到所读的内容小同,想开去的策略也不同。可以打开想象,将语言文字还原成画面,丰富阅读感受;可以联系生活经验移情体悟;也可以由此及彼,比照思考。学生以后遇到新的阅读情境,就能灵活运用适切的策略想开去,甚至开发新的策略,真正落实语文要素。

二、以活动型的视角设计学程,打开“阅读·思考·表达”的实践空间

深度学习形态召唤着教学结构的优化。指向素养形成的教学样态应该是“要素活动式”的,学生在听说读写思的语言实践活动中,通过建构的方式进行默会知识的内隐学习,习得语文经验,形成语文素养。每堂课可组织两到三个任务驱动式的学习活动,在教学主线的统领下层递推进,促进学生展开充分的阅读、思考、表达活动我们从设计任务、刨设情境、运用工具、引发关联四个角度优化活动设计,让学生的学习向四面八方打开。

l.任务:打开深层的探究过程

碎片化是当前语文教学的痼疾,学生在教师的牵引下做着琐碎的分步动作,自主学习能力增长缓慢。我区尝试以实施“自主学习任务单”为突破口,推动构建任务驱动式的教学样态。学生在大任务的引领下展开自主阅读,有成块的时间沉人到学习深处,自主完成一系列连续动作,综合运用信息完成学习任务。大单元的学习活动能有力地挑动起高阶思维的发展,以显性的语言实践牵引出思维、审美、文化等诸多方面的隐性价值,从而实现学生语文素养的整体发展。

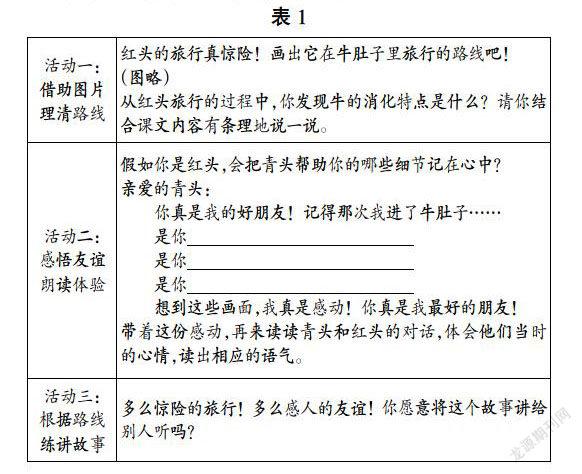

例如,《在牛肚子里旅行》是一篇科普童话,我区一位教师在设计“自主学习任务单”时围绕教学目标设计了层递式的三个学习任务,形成了一个有理有趣的活动(如表1)。

这每一项学习任务都具有吸引学生进行整体感悟、深入探究的引力,学生在任务驱动下展开自主阅读,从课文中提取关键信息,并对信息进行梳理、重组,再根据具体情境综合运用信息进行有理有据的得体表达。这样具有整体感和纵深感的实践活动“逼”着学生走出舒适区,必须与文本深入对话,从而使高阶思维能力得到发展。

2.情境:激发深层的学习动机

深度学习应该是能激活学生深层动机的学习,要让学生“读得懂”,必须充分调动学生的学习兴趣,触及学生心灵的深处,因此我们倡导将任务情境化。在具体的情境中,特定的任务、特定的角色容易唤醒学生的切身体验,激发学习内驱力,调动起认知互动这时的运用不是简单的知识搬运,而是融人了学习者主观认识、思想情感、审美情趣的主动建构过程。伴随着积极情感体验的学习活动具有巨大的内生力量,容易催生知识的转化与生成。

学习了《金色的鱼钩》一文后,一名教师设计了这样的活动:“革命胜利以后,很多人来到革命烈士纪念馆参观。如果你是纪念馆的解说员,当你看到大家都在这一枚鱼钩前驻足瞻仰,面对不同的参观对象,你该如何来讲述‘金色的鱼钩’故事?”具有现场感的新情境带来的陌生感调动起学生讲述的兴趣,这种讲述不是简单的重复劳动,而要根据特定的听众有侧重点地提取信息、整合信息、创造性地复述,体现对学习内容的加工、转化、运用的过程一

3.工具:支持深层的内省转化

如何让学生的学习经历“下沉’与“上浮”的完整生成过程?在创设任务情境的基础上,我们对学情进行预测,在学习关键处搭建不同功能、形式多样的助学支架,引入思维导图、表格等认知工具,帮助学生打开思维触角,“意会”语言规律,并且外化出来,实现知识的转化与生成。我们提倡用好统编教材的“教学工具箱”。教材中有泡泡图、思维导图、批注、注释、资料袋等大量助学“工具”,教师要善于把教材设计转化为教学活动形式,同时可以从这些设计中汲取灵感,模仿设计出形式丰富的学习工具。

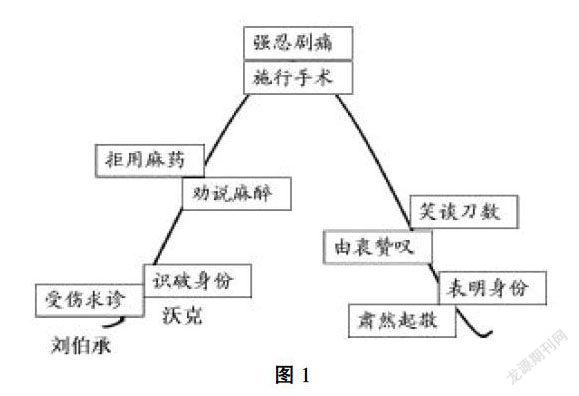

我在教学《军神》一课时,引导学生通过画“山型图”(如图1)理清脉络,把握文章的主要内容,又借助这张图体会人物的内心变化,最后再根据图的提示以沃克医生的口吻来创造性地复述故事。一张图充分打开了学生阅读、思考、表达的过程一可视化的工具也有利于学生掌握一定的思维图式,积极地进行迁移运用。

在日常听课调研中,我们发现产生碎片化教学的重要原因是教师在教学中缺乏关联思维,忽视学习内容之间的关联性、语文要素之间的关联性、学生个体经验纵向发展的关联性、学生群体经验互策的关联性、学习活动内在的逻辑关联性等,由此产生的散点式教学、错位型教学、浅表化互动导致教学效率低下。

因此,我们强调活动设计要关注各要素之间的内在关联。其一,学习材料的合理组块。采用逆向设计思维,围绕核心学习目标组合学习材料,利用材料间的聚合性及差异性引发探究性阅读。其二,语文要素的发展性。理清各要素之间的联系,把握好循序渐进的教学要求,对重要的语文耍素要整体地教、连续地教、针对性地教一其三,学习经验的结构化。学生是带着原有的认知经验进入课堂的,教学设计时耍把握住学生思维的原点、触发点和生长点,搭建支架促进学生将新的内容吸收到原有的知识结构中去,在前经验中生长出新经验。其四,学习对话的碰撞力。生生之间、师生之间的思维耍有碰撞,以个体思维引发群体思维,通过群体思维提升个体思维的品质。

三、以表现性的视角设计输出活动,促进“阅读·思考·表达”的目标达成

1.相似迁移型输出

是否真正“读得懂”,还要看能否“说得清”。聚焦阅读和表达之间的结合点,设计相似迁移型输出活动是教学设计中非常重要的一环。学生通过阅读、思考悟得的语言结构、语用规律需要在新的情境中运用,在运用中化知为能,发展言语智慧。同时,我们从学生的迁移表达中,能观测到他们对要素的掌握程度和学习中还存在的问题,以此把握真实的学习目标达成度以及后续教学的起点。

比如我教学《威尼斯的小艇》一课时,引导学生通过比较阅读、想象画面等方式领悟课文静态描写和动态描写相结合的写法,并设计了迁移练笔活动:古老的威尼斯给你留下了怎样的印象呢?请恰当地运用静态描写和动态描写,写一写你脑海中呈现的画面:(1)清晨,古老的威尼斯渐渐苏醒了……(2)吃过晚饭,我出门去戏院……从學生的迁移运用中,我看到他们能有意识地运用静态描写和动态描写相结合的写法,也能灵活运用积累到的文中语言,比较好地达成了学习目标。

2.思维可视型输出

我们在自主学习任务单上设计了许多“画画”“写写”“读读”“说说”等有一定开放度的表现型输出活动,重视让学生在情境中表现,而不是只作一些简单的应答型输出。尽量通过表达、表现的方式将思维成果清晰地表现出来,让内隐的经验、思维变得可感可知。比如表达观点,我们强调有依据地表达,多角度地表达,辩证地表达,以此展示思维过程。学生在这样的输出场域中不仅展示自己的思维成果,也能清晰地看到他人的思维路径,得到启发,丰富自己的认知经验,以更高的质量完成学习任务。

3.互动生成型输出

深度学习理念下的语文教学应从单纯预设式走向动态生成式,充分利用对话中呈现的差异、矛盾、错误等因素激发互动生成型输出。教师在组织互动时可以通过有意义的追问引发生生间的经验串联。比如:你觉得他的哪一点思考角度特别好?请你迅速地抓住他说的信息,和自己的思考进行比较,你的想法跟他的想法哪里一样,哪里不一样?……学生在认真倾听同伴的表达后,及时评价吸纳,丰富和调整自己的认识,在“表达—倾听一调整一表达”的交互推进中,及时输出新的思维成果,获得更有力量的发展。

总而言之,“读得懂·想得透·说得清”教学主张的提出旨在促进教师站在学的视角重新认识教学,将深度学习的理念和要素运用到日常的课堂教学实践中,重塑课堂文化,重建教学设计,提高教学效益,促进发展学生的核心素养和关键能力。

(作者单位:江苏无锡市梁溪区教师发展中心)

责任编辑 田晟