神经阻滞麻醉下行腔内微波闭合下肢静脉曲张的疗效观察

王徐红 柳国斌 王小平

1上海中医药大学附属曙光医院外七科,上海 201203

2上海中医药大学附属市中医医院外二科,上海 200071

下肢静脉曲张(lower extremity varicose vein,LEVV)是外科的常见病和多发病[1],以下肢沉重、疲劳和酸胀疼痛为主要症状。随着病程延长,其常伴随水肿、皮肤营养障碍性改变,甚至形成溃疡,严重影响着患者的生活质量[2-4]。目前,治疗LEVV的常见手术方式为传统抽剥术、腔内热消融技术(包括激光、射频和微波)、泡沫硬化剂治疗、透光静脉旋切术等[5-9]。Wang等[8]采用大隐静脉高位结扎+腔内微波+点式剥脱术治疗LEVV,临床疗效显著。但为了避免椎体内麻醉后产生的头痛和尿潴留等并发症,以及缩短麻醉时间,本研究探讨了神经阻滞麻醉下行腔内微波闭合术+点式剥脱治疗LEVV的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2018年9月至2020年9月上海中医药大学附属曙光医院和上海中医药大学附属市中医医院收治LEVV患者的临床资料。诊断标准:LEVV的诊断参照《慢性下肢静脉疾病诊断与治疗中国专家共识》[5]中的相关标准。纳入标准:(1)经下肢静脉超声检查深静脉通畅,临床-病因-解剖-病理生理(clinical-etiology-anatomicpathophysiologic,CEAP)分 级 为C2~C5级;(2)年龄25~85岁;(3)智力正常,无认知障碍。排除标准:(1)存在不能耐受手术的严重内科疾病者;(2)年老体弱长期卧床者;(3)存在凝血功能障碍者;(4)合并布-加综合征、下肢深静脉血栓后综合征等继发因素者。根据诊断、纳入与排除标准,最终纳入201例患者(226条肢体),按照治疗方式不同分为观察组(n=101例,111条肢体,在神经阻滞麻醉下行腔内微波闭合术+点式剥脱治疗)和对照组(n=100例,115条肢体,在神经阻滞麻醉下行高位结扎联合点式剥脱+泡沫硬化剂治疗)。两组患者临床特征比较,差异无统计学意义(P>0.05,表1),具有可比性。

表1 两组患者临床特征

1.2 方法

施术者均为高年资主任医师。术前,所有患者的病变下肢均常规拍照,标记好曲张静脉。

对照组患者选择1%聚多卡醇,采用Tessari法将其与空气按1∶4比例均匀混合,随配随用。然后用连接三通阀的细头皮针(0.45 mm×15.00 cm)穿刺进入标记处的曲张静脉内,回抽若见回血,则缓慢推注泡沫硬化剂;一般每点注射1~2 ml,总剂量不超过30 ml,每点注射完毕后,轻轻按压。注射结束后,在B超引导下在腹股沟股动脉搏动上方1 cm、外侧1 cm处(股神经位置)垂直刺入3~5 cm,回抽无血,随即注入10 ml的1%利多卡因;若曲张静脉在小腿后侧,则在腘横纹中点(坐骨神经位置),依法垂直刺入2~4 cm,注入5~7 ml的1%利多卡因。常规消毒铺巾,大隐静脉高位结扎,静脉突起明显且管径较粗处采用局部麻醉,行常规点式剥脱。此外,在内踝前缘取1 cm纵切口,分离出大隐静脉远端结扎,向近端缓慢推注4~5 ml泡沫硬化剂并结扎。切口缝合后,纱条压迫硬化剂注射处,若触及皮下硬结,用注射器经皮穿刺抽出瘀血,弹力绷带加压包扎。术后适量活动,避免负重。

观察组患者采用股神经阻滞麻醉后,予大隐静脉近端结扎,向远端插入微波辐射器探头(直径2 mm)直至踝部(若无法通过,则从踝部取一切口向近心端插入)。沿大隐静脉走行方向逐段皮下注入2~4 ml肿胀液(由生理盐水500 ml、利多卡因4支、罗哌卡因1支、肾上腺素6滴和碳酸氢钠2.5 ml配制),发挥局部麻醉和绝热作用。设定功率为50 W,以2~4 mm/s速度后撤,闭合大隐静脉主干直至退出。分支的处理采用微波辐射器(针型,直径1.2 mm)皮肤从标记处刺入,设定功率为20 W,以1~3 mm/s速度后撤,直至退出,余支处理相同。曲张明显且管径较粗处采用点式剥脱,加压包扎同对照组。

1.3 观察及判定指标

比较两组患者手术相关指标(手术时间、切口数量、术中出血、下床时间、尿潴留、住院天数和切口疼痛评分);术后1周患肢并发症发生情况(皮肤灼伤、皮肤麻木、硬结、皮肤瘀斑、切口感染、深静脉血栓形成)。

随访和生活质量评价,术后3个月全部患者行下肢静脉彩色多普勒超声检查,观察曲张静脉闭合情况、有无曲张静脉残留和复发,统计手术成功率。分别于术前、术后1个月、3个月进行生活质量评价,采用欧洲五维生活质量评分(EuroQoL 5-Dimension,EQ-5D)[10]和静脉疾病生活质量评分(Aberdeen Varicose Vein Questionnaire,AVVQ)[11]两种量表。手术成功的判定标准为曲张静脉闭合或消失,彩色多普勒超声检查无反流[9]。分别于术后即刻、术后2 h和术后1个月进行切口疼痛评分,采用视觉模拟量表(visual analog scale,VAS)[12];手术时间为麻醉开始到包裹下肢结束的时间;下床时间为术毕到能下床行走的时间。

1.4 残留曲张静脉的处理

术后3个月进行门诊随访,与术前相同体位采集的照片进行比较,确定残留的曲张静脉,并行泡沫硬化剂二期治疗。

1.5 统计学方法

应用SPSS 21.0软件对数据进行统计分析。计量资料以(±s)表示,组间比较采用两独立样本t检验;组内比较采用配对t检验;计数资料以n(%)表示,组间比较采用χ2检验和Fisher确切概率法。P<0.05差异有统计学意义。

2 结果

2.1 手术相关指标比较

两组患者无尿潴留发生。两组患者住院时间比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组患者的手术时间短于对照组患者,切口数量、术中出血少于对照组患者,下床时间长于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.01)。(表2)

表2 两组患者手术相关指标比较(±s)

表2 两组患者手术相关指标比较(±s)

指标 观察组(n=101)对照组(n=100) t值 P值手术时间(min)60.41±20.1375.33±30.69 6.533<0.01切口数量(个) 4.32±1.67 10.76±2.53 21.317<0.01术中出血(ml) 10.11±2.37 20.80±4.36 21.624<0.01下床时间(h) 4.27±0.51 2.68±0.44 23.655<0.01住院时间(d) 3.31±0.54 3.23±0.46 1.130 0.26

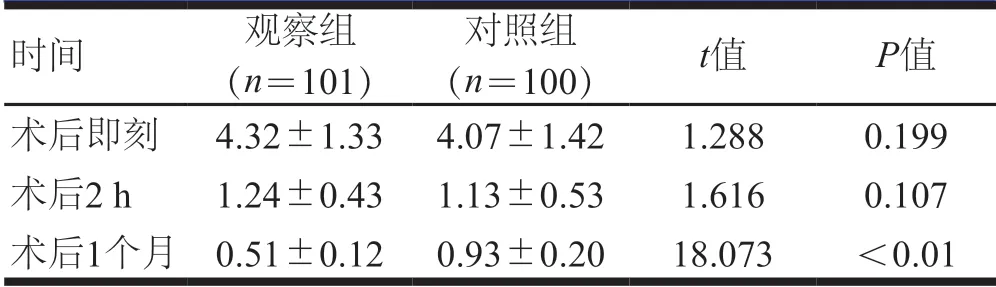

2.2 切口疼痛评分比较

两组患者术后即刻和术后2 h切口疼痛评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后1个月,观察组患者切口疼痛评分低于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.01)。(表3)

表3 不同时间两组患者切口疼痛评分比较(±s)

表3 不同时间两组患者切口疼痛评分比较(±s)

时间 观察组(n=101)对照组(n=100) t值 P值术后即刻 4.32±1.33 4.07±1.42 1.288 0.199术后2 h 1.24±0.43 1.13±0.53 1.616 0.107术后1个月 0.51±0.12 0.93±0.20 18.073 <0.01

2.3 术后患肢并发症比较

两组患者无切口感染和深静脉血栓形成发生。对照组患者的患肢无皮肤灼伤和皮肤麻木,观察组患者的患肢皮肤灼伤发生率为9.91%(11/111),皮肤麻木发生率为10.81%(12/111),两组比较差异有统计学意义(χ2=11.979、13.130,P<0.01);观察组患者的患肢皮下硬结和皮肤瘀斑发生率为7.21(8/111)和12.61%(14/111),均低于对照组患者的16.52%(19/115)和27.82%(32/115),差异有统计学意义(χ2=4.658、8.064,P=0.031、0.005)。

2.4 随访和生活质量评分比较

术后3个月,观察组患者残留曲张静脉率为2.70%(3/111),低于对照组的10.43%(12/115),差异有统计学意义(χ2=5.449,P=0.02)。观察组,1例患者的1条患肢复发,对照组无复发,故手术成功率分别为99.13%(110/111)和100%(115/115),差异无统计学意义(P=0.491)。

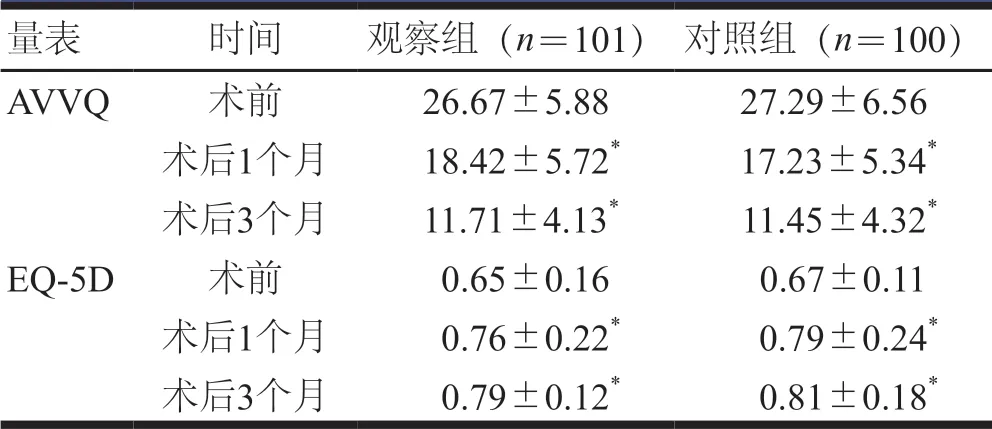

不同时间点,两组患者AVVQ和EQ-5D评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。术后1、3个月,两组患者AVVQ较术前降低,EQ-5D评分较术前增加,差异有统计学意义(P<0.01)。(表4)

表4 不同时间点两组患者生活质量评分比较(±s)

表4 不同时间点两组患者生活质量评分比较(±s)

注:与本组术前比较, *P<0.01

量表 时间 观察组(n=101)对照组(n=100)AVVQ 术前 26.67±5.88 27.29±6.56术后1个月 18.42±5.72* 17.23±5.34*术后3个月 11.71±4.13* 11.45±4.32*EQ-5D 术前 0.65±0.16 0.67±0.11术后1个月 0.76±0.22* 0.79±0.24*术后3个月 0.79±0.12* 0.81±0.18*

3 讨论

神经阻滞麻醉下行微波腔内闭合LEVV已广泛开展,该麻醉方式避免了恶心呕吐、尿潴留、头痛等椎管内麻醉引起的并发症。本研究结果显示,观察组患者的手术时间短于对照组患者,切口数量、术中出血少于对照组患者,差异有统计学意义,其术后遗留疤痕少,尤其适合于有美容需求的中青年女性患者。另外,由于麻醉方式的改变,手术方便在门诊开展,既提高了床位利用率,也极大地节省了患者的住院费用。然而观察组患者下床时间长于对照组患者,可能是由于腔内微波辐射的热能量累及了隐神经所致,术后2~3 h内小腿麻木。

股神经(L2~L4)是腰丛最大的分支,在腹股沟韧带水平分为前后两支,前支支配缝匠肌和耻骨肌的运动神经及下肢前部和内侧的感觉神经,后支支配股四头肌的运动神经和大腿内侧的感觉神经。而LEVV主要分布于下肢的前内侧,因此,神经阻滞麻醉能满足手术的镇痛需要。为了实现最佳的麻醉效果,本课题组曾在超声和神经刺激器的辅助下对10例LEVV患者进行股神经定位,结果发现在腹股沟股动脉搏动处上方1 cm的外侧1 cm处进针,可达到下肢无针刺痛觉的满意效果。这与Öztürk等[13]和Bellam等[14]在股总动脉外侧由髂筋膜、股总动脉和髂腰肌组成的三角形区域进针实施股神经阻滞麻醉的镇痛效果相似。李振兴和吴秀玲[15]还指出,与椎管内麻醉相比,神经阻滞麻醉具有更稳定的血流动力学等优点。另外,鉴于微波辐射器工作时散发的高热量产生的灼热,予肿胀液局部注射可明显缓解不适感。

本研究结果显示,观察组患者皮下硬结和皮肤瘀斑发生率均低于对照组患者,差异有统计学意义。术后1个月,观察组患者切口疼痛评分低于对照组患者;术后3个月,观察组患者残留曲张静脉率低于对照组患者,差异有统计学意义。两组手术成功率比较,差异无统计学意义。术后1、3个月,两组患者AVVQ较术前降低,EQ-5D评分较术前增加,差异有统计学意义。对照组患者皮下瘀斑多,因为对照组患者切口明显多于观察组患者,因此更易出现皮下瘀斑。术后1个月观察组患者切口疼痛评分更低,由于切口疼痛较多发生于皮下组织菲薄的部位,如踝关节和胫前,踝关节处病变血管周径较细,细针头常不能进入管腔给予硬化剂治疗,而对照组常以剥脱处理替代,但观察组给予微波辐射器热处理,无需切口,所以术后较对照组的疼痛评分低。观察组患者术后皮下硬结少,由于在对照组,硬化剂被注入管腔内,破坏内膜,引起化学性炎性反应,继之发生纤维化,此时中膜结构尚完整,所以触诊常有皮下硬结;而在观察组,腔内微波的工作原理是直接产生物理高温(最高可达120 ℃),蒸腾血液并破坏管腔内膜和中膜(温度>40 ℃可使蛋白质变性),产生纤维化,由于管壁的支撑结构被破坏,触诊常无皮下硬结。同时,观察组曲张静脉(主要是分支)残留率低,这是因为硬化剂必须准确地注入病变静脉内,才能发挥闭合管腔的作用,当血管内径接近针头外径0.45 mm时,很难顺利进入;而微波辐射器(针型)则不然,即使在管腔外,也能凭借其产生的高能量的热辐射作用破坏中膜和内膜。而对照组患者主要依靠硬化剂处理分支,观察组则依赖微波辐射器处理,因此,观察组术后的曲张静脉残留率更低。

此外仍需注意:(1)泡沫硬化剂是国内外指南[5,16-17]推荐的治疗LEVV的常用方式。其治疗成功的关键是药液必须与空气混合均匀。因为药液需与空气充分混匀增加其与壁的接触面积[18];同时也使泡沫硬化剂在功能不全的曲张静脉内流速迟缓,才发挥了破坏管壁的作用。(2)观察组1例男性患者,因术后1个月开始搬运重物,结果出现大隐静脉再通;根据术后3个月彩色多普勒超声显示大隐静脉均闭合的结果,笔者建议患者至少术后3个月内避免负重。(3)手术时选择1%聚多卡醇,因为硬化剂治疗的大都是分支静脉由于其管径较细,因此使用1%~3%的浓度治疗,对疗效无明显影响,这也与Blaise等[19]研究结果一致。但与陈剑伟等[20]结果不同,其所治疗的是离体大隐静脉主干,平均管径(6.43±0.84)mm明显大于本研究的分支直径。

综上所述,神经阻滞麻醉下行微波腔内闭合术是治疗LEVV的新疗法,具有镇痛效果好,手术时间短,切口数量和术中出血少,术后肢体美容效果佳等优点,适合在门诊推广应用。但是,本研究不是随机试验,可能存在选择偏倚,且随访时间短,远期效果和复发率有待于随访时间更长的随机试验进一步验证。