“他者”到“主体”:基于电影节展的中国文化身份构建

杨乘虎 刘兆杰

电影作为文化表征的重要载体之一,在文化语境的构建、文化语言的表达方面、文化价值的输出方面,具有诉诸于影像传递的直接力量,发挥着其独有的文化传播的重要功能。与此相对应,承载着诸多电影体量和电影艺术审美标准的电影节展,自然也成为全球范围内不同地域、国家、民族彰显其文化特质以及建构其文化身份的重要平台。

电影节作为当今全球文化产业的主要的组织模式,以其专属的“电影节圈”形成独有的网络架构。通过一年一度的特定时间周期运转机制进行资源配置,积聚口碑营销和市场拓展的“文化—经济”力量,为年度上映新片进行评选、评估和扶持。按照“电影节日历”为全球性的人才、资金、营销搭建年度遴选平台,部分电影节通过“经典复映”和“致敬单元”对旧片的艺术价值进行重新诠释。显然,为电影产业服务成为电影节展安身立命的首要功能,以此形成传播电影文化、促进电影产业发展的目的。

一、差异性流通:多元文化主体的电影节机制

电影节展依托城市而兴,也由此成为城市形象文化传播的重要场域,实现着城市文化空间的生产、创意的传播和扩散。电影节与城市之间形成了独特的同构关系,即城市在一个特定的社会场域和公共空间中,提供一种让城市人群接受和感知文化产品的方法,从而扩大这种产品的大众消费,增强电影节及所在城市的传播力,进而创造更具影响力的文化生产。互生、互动的互相支持关系使得举办电影节的城市和电影节的全球网络挂钩并纳入到全球电影传播的“圈子”。

如今全球的电影节组织大约为3500个,成立于1933年的国际电影制片人协会(简称“FIAPF”),将电影节分为A、B、C、D四种类型,没有对应等级,而是作为电影节属性分类之用,分别为:竞赛型综合类电影节、竞赛型专门类电影节、非竞赛型电影节、纪录片与短片电影节。A类电影节覆盖面广,影响力大,包括欧洲“三大”电影节和我国的上海国际电影节都属于这一序列。此外一些非A类电影节也拥有很大的影响力,例如:鼓励独立制片的圣丹斯电影节,艺术影片展映汇集的多伦多电影节,以及注重视觉实验的鹿特丹电影节。不同的电影节按照一年时间段中的“电影节日历”相继举办,共同形成了一个电影节体系。在日益多元的电影节功能中,不同的电影节确立了各自倚重的功能属性,从艺术层面挖掘年度新片新人导演,到文化层面支持少数群体再到产业层面拉动旅游文化、打造城市名片等等。

在欧洲和亚洲等地区,电影节常常得到国家和当地政府的赞助,如欧洲“三大”电影节:戛纳电影节、威尼斯电影节以及柏林电影节。有些电影节则直接通过“文化+媒体”的政策组合进行监管或运作,如韩国的釜山电影节。在北美更多是通过非盈利的组织模式来运营,电影节以特殊的方式提供电影及工作人员的跨国流动。1977年以来,亚洲的国际电影节以及更多的社区电影节开始以现代组织形式出现,例如香港国际电影节,就是通过策展人平台对电影作品的意义生成,使得亚洲电影拥有了全球知名度。由于电影节具有诠释艺术作品和文化产品的功能,因此一些电影节不仅可以影响某些导演中心制的制片机制,而且制片厂和发行网络等大公司同样热衷于利用电影节搜寻和宣传影片。

从这个意义上来讲,电影节探索了好莱坞之外的电影产业发展新路径。从1932年世界上第一个电影节——威尼斯国际电影节创立之初,电影节就设置了“文化—政策”的议事日程,采取了与好莱坞代表的“文化霸权”抗衡的姿态。在此后几十年的时间里,各国政府都利用电影节发出了全球文化和经济竞争的信号。电影节成为独立于好莱坞体系之外的“另类”销售平台,正如波德维尔所说,电影节“也许是好莱坞唯一的竞争对手”[1],特别是增强了独立电影的发行,电影节被认为为世界电影提供了一个好莱坞体系之外“差异性的”(alternative)流通机制。虽然不具备商业性,但有助于有品位的文化经纪人获得观众和业界的权威性。通过对电影的安排、分类和宣发,电影节往往打破国家、地区、民族的制片框架,帮助各民族、各国的电影在国际影坛树立身份,同时为不同国家和地区的作者电影、艺术电影甚至独立电影树立标杆:像伊朗导演阿巴斯、日本电影导演是枝裕和、中国导演张艺谋、陈凯歌与贾樟柯、王小帅等,都是在电影节上凭借影片崭露头角,或者直接获得影片的商业发言权,在全球化范围内为电影史的正典书写确立框架。

作为当今最具影响力和全球传播力的媒介形式之一,电影已然成为文化多元化实践的重要载体。国际电影节在意识形态、地缘政治、产业资本、以及区域认同等一系列动力系统的驱动之下,通过组织机制层面的调整建构起一个复杂的全球网络体系,逐渐从国家意志表达走向独立的文化表态,突破了好莱坞对全球电影文化的霸权,促进不同层面文化主体的多元表達。

二、艺术影响力:讲述中国故事的电影节通道

中国电影一直与国际电影节保持着良好互动。1975年胡金铨导演凭借《侠女》(胡金铨,1975)拿下了戛纳电影节的最高综合技术奖,将中国的东方美学和武侠文化推向世界。20世纪90年代,从第五代导演开始,中国电影频频亮相国际电影节并获奖,1988年张艺谋的《红高粱》(张艺谋,1988)获第38届柏林国际电影节金熊奖,1993年陈凯歌的《霸王别姬》(陈凯歌,1993)获法国戛纳国际电影节金棕榈大奖。而后,张艺谋的《活着》(张艺谋,1994)、《秋菊打官司》(张艺谋,1992)、《一个都不能少》(张艺谋,1999)、《我的父亲母亲》(张艺谋,1999)在欧洲“三大”国际电影节上都斩获大奖。电影节获奖成为中国“第五代”导演艺术生命中的重要节点,也确立了中国电影人在国际影坛的影响力。

自20世纪80年代中期开始,“反思”“寻根”思潮的涌动使得艺术创作进入对家族之根、民族之根、文化之根的追寻和审视。在张艺谋、陈凯歌为代表的第五代导演的镜头下,这一时期的电影作品往往借由与现代社会文明具有一定距离的传统礼仪风俗、封建家族关系或复杂宅院纠葛,凝练身处其中的个人命运,投射广袤社会视野下的东方奇观,呈现出一种冷峻的批判和理性的追思。《霸王别姬》将历史的纵深感和人物角色的错位感巧妙融合,极具张力地以京剧名伶的半生沉浮透视出人性的多面和复杂,更将中国半个世纪的发展盘旋承载在个人的命运跌宕之中。第五代导演在影像上大胆创新,用充满蓬勃生命力的视听语言和古老中国的寓言与国际影坛对话。在20世纪八九十年代,我国虽然还未能形成国际电影节展的规模化和多样化态势,但中国电影在国际电影节上已经具有相当的参与度。而国际电影节的鼓励与接纳,也激励着正处于艺术生命力鼎盛时期的中国电影人继续深化艺术探索,电影的艺术话语成为当时社会思潮和文化反思的映射,向世界展现出“一个陌生的、野蛮的东方,一个梦想中奇异的社会和民族”。[2]诚然,这种基于西方视点的“奇观”效应,也让第五代影人的国际电影节获奖影片在国内引起了文化批评的热议,当年就有文化批评的学者认为第五代的故事和影像是用“扭曲的”古老中国的符号呈现来满足西方“白人中心主义”的奇观化想象。

以欧洲“三大”电影节为代表的电影节评审团和观众主体,很大程度上是“资产阶级的白人”“欧洲中心主义”的审美趣味和价值标准促使20世纪八九十年代的“作者电影”和“国别电影”成为电影节体系的核心话语策略。“作者”身份赋予电影节以反好莱坞的话语,这是其存在的合法性基础;“国别”的概念除了赋予欧洲电影和第三世界电影以主流商业电影之外的“他者”身份,更重要的是随着各国电影新浪潮的涌现而成为发掘甚至创造的话语工具。[3]

欧洲文化“主体”的倾向,也使得越来越多的“他者”力量开始警惕在“电影节圈”这一全球性的差异化的电影体系中隐含的殖民或后殖民主义倾向,电影节的选片和评奖标准也逐渐根据文化多元主义和“政治正确”的方向进行着调整。之后,第六代导演,如贾樟柯的《三峡好人》(2006)、王全安的《图雅的婚事》(2007)、刁亦男的《白日焰火》(2014)也分别获威尼斯电影节和柏林电影节最高奖。但是,不同于第五代导演的际遇,频频获奖并没有为他们带来票房保障。随着中国电影产业化进程加快,新生代导演更注重吸收国外电影叙事经验和影像风格,更注重观众需求,追求商业电影类型化的突破和票房市场的成功。这一发展诉求与国际电影节的艺术标准和审美偏好的交集减少,于是,中国电影在世界主要电影节上的获奖概率进入到一个相对减少的阶段。

其实,就非西方电影在国际“电影节圈”的传播而言,尽管基于“欧洲中心主义”评选标准的“电影节电影”从题材、风格到美学范式都可以被参照和投其所好,不可避免地在价值引导上存在某种局限,但是并不能因此否认国际电影节在推动世界电影文化格局多元化方面的所做出的贡献。正如中国第五代、第六代,包括如今活跃的“中国电影新力量”导演,他们通过电影节获奖影片,让西方艺术界乃至普通观众更有可能通过电影认识中国,接触中国文化,深入了解中国变化与发展状貌。即使是这些走国际影展路线的中国导演,在依靠国际资金、跻身国际影坛后,也并没有在这个圈里无限循环,或转而挑战市场拍摄商业影片,比如张艺谋拍摄《英雄》(2002)、《十面埋伏》(2004)等;或坚持“作者电影”的创作,比如娄烨拍摄《紫蝴蝶》(2003)、《兰心大剧院》(2021)等兼具艺术和作者化影像书写的作品。因此,中国电影的导演培养、国际影响力乃至文化软实力的提高,国际电影节的淬炼经验确实是一股重要的推动力量。

在经济全球化的背景下,世界电影节与中国电影发展的联系越来越紧密,互动越来越深入。2017年,中国电影年度总票房突破550亿元,国产艺术电影也有了更多的市场生存空间,有些还取得良好的票房成绩。随着中国电影“走出去”的步伐加快,国际电影节更加重视中国元素。2017年威尼斯电影节设计了“聚焦中国”单元,探讨中国电影最新发展现状;2018年的戛纳电影节首次设立“戛纳中国电影荣誉大奖”单元,是与其他评奖单元平行的评奖板块。而中国主办的上海国际电影节、北京国际电影节也日益成熟,中国电影正主动参与世界电影交流,中国电影的发展吸引着世界的目光,已经成为国家文化交流的亮丽名片。

三、文化主体性:中国的国际电影节身份

1993年,上海国际电影节的出现实现了我国国际A类电影节“零”的突破,自此,本土电影节逐渐得以建立并发展。新世纪以来,中国的国际电影节渐成规模,显示出本土电影市场强劲的生命力与号召力,顺应了世界电影节的发展潮流,在电影产业和电影文化传播中发挥着枢纽作用。目前,国内定期举办的电影节展达20多个,其中大型综合性国际电影节——上海国际电影节和北京国际电影节正在崛起为区域内重要的国际文化交流节事;全国性常设电影节展——中国金鸡百花电影节、长春国际电影节、丝绸之路国际电影节、海南岛国际电影节等均在不同领域产生了广泛影响;此外还有品类丰富的特色电影节展,如中国国际儿童电影节、广州国际纪录片节、浙江青年电影节等;而体现“迷影”特征、挖掘年度新人新片的专业电影节也不断涌现,如平遥国际电影展、西宁FIRST青年电影展、山一国际女性电影展等等。

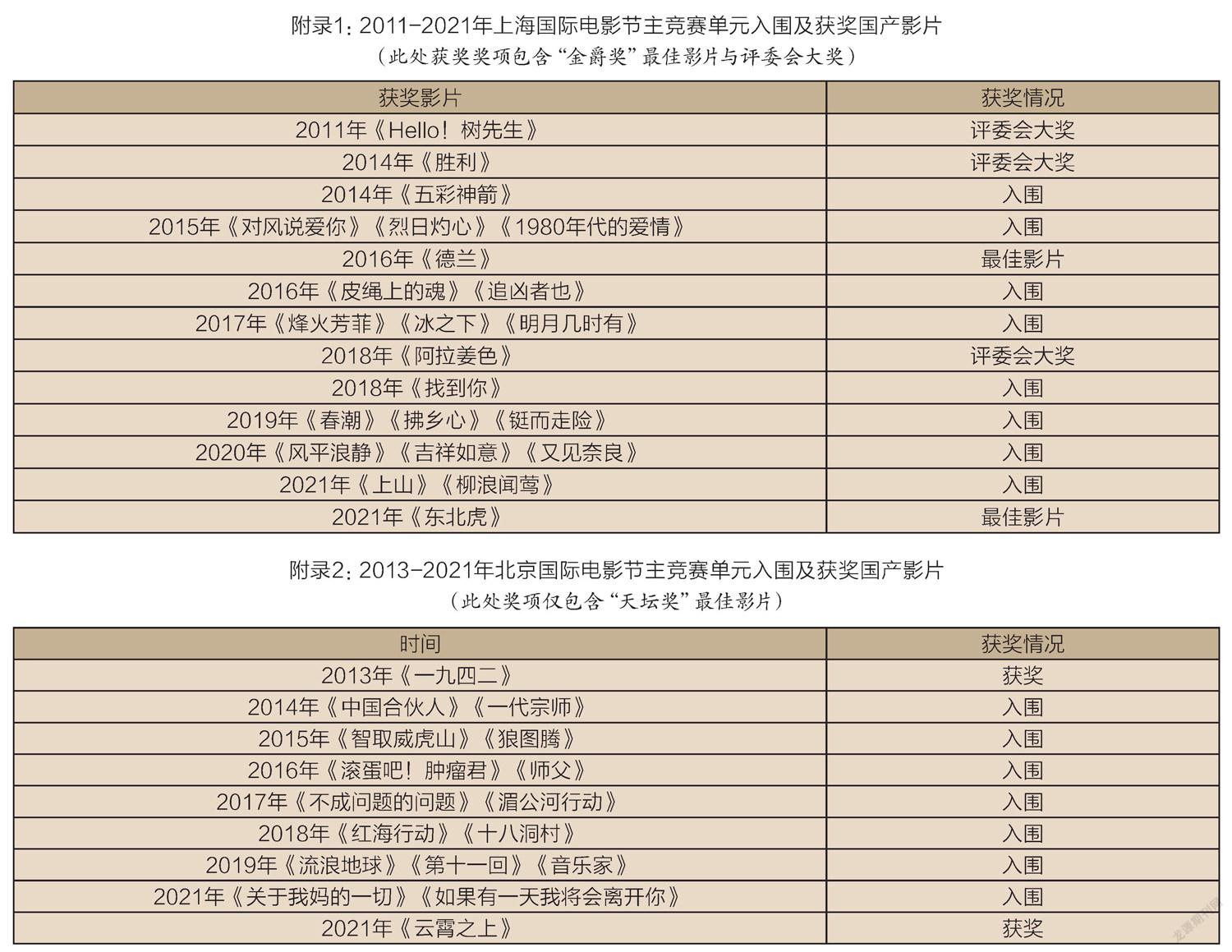

总体而言,虽然电影节在我国尚处于发展阶段,各项制度、运作模式都不够完善到位,但无论是国家、地方政府层面还是本土的电影从业者都似乎期待加入这一国际化的多元图景,并在区域乃至世界范围内发挥文化影响的作用。值得关注的是,不同电影节展因地域、主办单位、主题意指的不同,不仅在展映单元设置、影片评奖倾向具有一定的个体化差异,而且也具有较为鲜明的文化共性和时代共振,也显示出中国在世界文化格局中的日益增强的“主体性”位置。这一特点在近十年来上海国际电影节“金爵奖”与北京国际电影节“天坛奖”入围和获奖影片,以及平遥国际电影节主竞赛单元的评选上得以管窥一二。

(一)“中国梦”与“世界梦”:时代记忆视角下的史与今

电影是创作者对社会思考与个人情感的艺术表达,而在时代发展的语境之下,电影作品的主题往往鲜明地映射出时代理想,应和着时代脉搏。自2012年国内电影创作領域透过时代视角,展现国家历史兴亡、展示事业跌宕沉浮、展望未来蓬勃发展的作品纷纷涌现。这种特征尤其在2013年开始评选的北京国际电影节“天坛奖”入围及获奖电影中更加明显,除了2013年一举斩获“天坛奖”的《一九四二》(冯小刚,2012)。由本土电影节中诸多影片和特别单元构建起的独特国族意识,使得电影节展作为一个集体,形成了具有合力的国家形象传播网络,从而产生一种文化共同体的意识自觉。

被称为“小体量大格局”的平遥国际电影展,其中的“卧虎”和“藏龙”展映单元,在选片思路“将目光投向好莱坞之外,投向东欧与拉美,投向那些容易被中国观众忽略的地方”;在地区选择上,以非西方(中国、亚洲、东欧、拉丁美洲、非洲)的影片为主,旨在增强中国电影与发展中国家电影从业者的联系和合作,形成非西方电影与西方电影的对话模式。出于地缘和政治的考虑,平遥国际电影展体现出对“金砖五国”明显选择倾向。从2017年的第一届起,平遥国际电影展就模仿戛纳、威尼斯短片集影片《每个人与他自己的电影院》《威尼斯70周年:重启未来》等项目,推出了“金砖五国计划”影片《时间去哪儿了》(贾樟柯等,2017,金砖五国合拍片)和《半边天》(丹妮拉·托马斯/伊丽莎维塔·斯蒂肖娃/阿什维尼·伊耶·蒂瓦里/刘雨霖/萨拉·布兰克,2018)。从影片的地区选择上看,平遥电影展对“一带一路”沿线国家也有一定程度的偏爱:首届(2017年)评奖单元的36部影片,16部来自金砖五国(含中国),7部来自“一带一路”沿线国家;第二届(2018年)评奖单元的16部影片来自金砖五国(含中国),8部来自“一带一路”沿线国家;第三届(2019年)在“回顾/致敬”单元专门设置了“印度新电影(1957-1978)”主题,展映了12部印度电影;第四届(2020年)在“回顾单元”设置了“南斯拉夫时代塞尔维亚新电影(20世纪六七十年代)”主题,展映了9部影片;第五届(2021年)在国际电影展映版图上的线路更加明晰,呈现出多元并包的样态。立足于成为一个大格局、小身段的“精品电影展”的平遥国际电影展,经过五年的发展,凭借其清晰的定位和选片策略,已经逐渐树立起一个国际电影节精神的、对话视角的、影响力辐射全球的电影评价体系;这个过程也实现着多元文化观照之下,中国电影所承载的文化特质从“他者”向“主体”的位置性转移,体现出“中国梦”所倡导的文化自信和“人类命运共同体”思想所体现的主体意识。

(二)“在他乡”与“在路上”:“家”文化逻辑下的失与寻

在中国千百年来的文化传统当中,“家”文化是社会逻辑的核心。钱穆先生曾有言:“‘家族是中国文化的一个最重要的柱石,我們几乎可以说,中国文化,几乎全都从家族观念上筑起,先有家族观念乃有人道观念,先有人道观念乃有其他的一切。”[4]

以家写国,以家喻国,是中国电影创作的传统所在。电影作品对“家”文化的展现,在经历了20世纪八九十年代文化反思寻根潮对乡土文明的关注和对封建家族文化的批判后,近年来逐渐转向为一种对“家”的迷失和寻归,“家”这一意象被投射到电影文本当中,作为一种时而物化、时而隐藏的精神意象,承载着人们对于身份的确认和对情感的归属。“寻找,一直也是人类的普遍性焦虑。或者是我们匮乏,或者是我们丢失,或者是我们贪婪,人类不断地寻找,寻找理想,寻找爱情,寻找财宝,寻找自己的身世,寻找亲人。”[5]因而,在近年来的上海与北京国际电影节中,“寻找”母题与“家”母题得以在电影作品当中被巧妙结合,为失落的精神家园建立暂时落脚的避所。

2020年入围上海国际电影节主竞赛单元的《又见奈良》(鹏飞,2021),以年过七旬的陈奶奶远赴日本踏上寻亲之旅为切入点,将笔触触及多组人物在命运发展中的失落与寻觅。这一作品通过构建多个人物背景和多组人物关系,形成了对“家”母题层叠式的展现。一方面,“家”这一意象以多名家庭成员的组合存在,因此其基础的联结形式即为亲情。影片当中不仅仅有陈奶奶与丽华这对养母女贯穿始终的亲情线索,使得寻亲之路本身就基于对“家”这一意象的情感需求存在。与此同时,与陈奶奶一同走过寻亲之路的退休警察一雄,也同样成为跨文化、跨地域条件下一种对“家”寻觅的对照。陈奶奶因为与丽华的信件往来突然断裂,踏上寻找养女的路途,而一雄则每天都在盼望着嫁到东京去的女儿的来信,因此把寻找丽华当作一种精神上的慰藉。尽管文化背景并不相同,从某种程度上说,陈奶奶与一雄形成了一种跨时空、跨地域、跨文化的同步和共鸣,而这种共鸣的根源即是对“家”这一情感归属的寻觅和渴求。这种因亲情联结而成立的、因“家”的完整性而获得自身的身份确认,在2018年的入围影片《找到你》(吕乐,2018)当中也有鲜明的体现。无论是离婚的李捷还是丧女的孙芳,其寻找孩子、带走孩子的目的,都是为了实现仅有的亲情联结,从而构成自我家庭的局部完整。因此,对“家”的情感需求和身份确认,成为了影片主题的内核与意指。另一方面,《又见奈良》当中塑造了多重的“无名”之痛,对身份的确认和追寻使得“家”这一意象的精神意指上升到了民族与国别的高度。整部影片将大片的笔墨铺陈在日本战后遗孤的生存困境之上,被寻找的一代遗孤陈丽华经历了无法在自己的祖国获得身份认同的困境,不仅陈奶奶不知道她的日本名字,她的房东、她打工的老板等生活在她身边的人,没有一个记得她是姓“木村”还是“中村”,直到去世,她也一直处于身份未明的状态,没能成功找到自己身份的“根”;而对于二代遗孤小泽来说,作为中日混血,她的身份被挤压在两种国别之间,其血统的“不纯正”不仅斩断了她的爱情,也阻碍了她寻求身份认同、获得“家”这一情感皈依的可能。

2019年的入围影片《拂乡心》(秦海璐,2019)也同样将“家”这一意象扩展至“乡”的高度,“归家”自此变为“归根”,变为身体与心灵的落脚之处。基于这一主旨,影片讲述了内地青年蒋生为救老乡黎耀军颠沛流离到了台湾,自此漂泊异乡与亲人永别,在罹患癌症的晚年,为了让自己获得短暂的“落叶归根”的慰藉,日日前往西门町红包场,听歌女阿珍唱起记忆之中的老歌的故事。此时,“家”的文化内核不仅仅局限于由家庭成员构成的社会基础架构,而是逐渐被延展至故乡与他乡的广度。“家”被引申成为“根”,寻家之路演变为对文化根脉的探寻和追索。

(三)“民族性”与“全球性”:地域文化特色里的奇与同

电影作为一种艺术形式,其文化属性决定了它需要具备一定的跨文化传播的特质,但同时,电影作品的创作来源、创作背景与创作思路,又决定了电影势必具有极强的地域特征。广阔的疆域和悠长的历史赋予了我国地域间显著的多样性,这种由不同地域特性造成的文化差异,仅凭对北京国际电影节与上海国际电影节获奖影片的对比就可以窥见一二。作为文化历史之都的北京因其深厚古蕴,在对影片的选择和评判上,更倾向于对传统文化的继承与发扬、历史事件的重审与思索,例如2013年至2016年连续四年先后出现的《一九四二》《一代宗师》(王家卫,2013)、《智取威虎山》(徐克,2014)和《师父》(徐浩峰,2015),均是以历史事件或人物为基础,将历史重现或再造,以全新的视角和话语对历史进行阐释;相比之下,上海作为对外交流频繁的国际化大都市,其受外来文化影响更加深入,文化潮流的更新与迭代迅速,在对影片的选择上,更加偏爱以《Hello,树先生!》(韩杰,2011)为代表的、具有一定先锋性或艺术色彩较为浓厚的电影作品。

而将目光置于电影节内部时,我们从获奖电影作品的题材类型中,更能窥见独特的地域特征。中国地域广博,民族众多,这种地域性因此在狭义的层面,可以理解为一种单一的民族性,即民族题材电影。民族题材电影作为展现少数民族风貌、凸显地域与民族文化特色的重要载体,在新世纪以来获得了巨大的创作发展与更多的交流机会,其中,藏族题材电影作为近年来成长较快的民族题材电影,不仅涌现出了万玛才旦、松太加等多位优秀的藏族导演,多部优秀的电影作品也屡屡登上银幕。在近十年上海国际电影节“金爵奖”的入围单元中,《德兰》(刘杰,2015)、《阿拉姜色》(松太加,2018)、《皮绳上的魂》(张扬,2016)、《五彩神箭》(万玛才旦,2014)四部作品纷纷在列,占国产电影总入围数的近五分之一,这对于相对小众的民族题材电影来说十分难得。四部藏族题材电影在为观众铺陈巨幅藏地文化图景的同时,也将文化冲突、宗教民俗等思考融入其中,呈现出人物个体的生存困惑与人性复杂,因而,该类题材电影在具有独特民族色彩的同时,也以发人深省的主题引起各地域、各文化下观众的共鸣,从而使得这些作品在保有民族自身特色的同时,具有更加强大的跨文化传播力和共情力。

电影节展作为容纳不同美学体验、价值考量、思想信仰的文化系统,其文化边界在艺术跨越空间的流动过程中被不断树立和打破。面对全球文化间更加频繁和复杂的碰撞交融,中国电影通过参与国际电影节,发展本土电影节等场域活动,不仅建立其丰富的民族性,以现实的视角、艺术的笔触让世界看到不断发展中的中国,更凭借共通的情感和共有的理想,联结起具有多样性的世界文化和审美,体现出“共同体美学”的精神。未来,中国的电影节展会伴随着电影行业的繁荣愈加丰富,如何立足于本土而放眼世界,如何提升电影节的国际影响力而实现文化主体性的彰显,仍然是需要用实践不断证明的议题。

参考文献:

[1][美]大卫·波德维尔,克里斯汀·汤普森.世界电影史(第二版)[M].范倍,译.北京:北京大学出版社,2014:941.

[2][美]弗雷德里克·詹姆逊.处于跨国资本主义时代中的第三世界文学[C]//张静媛,主编.新历史主义与文学批评.北京:北京大学出版社,1993:235.

[3]王笑楠.当代国际电影节体系的建构与演变[ J ].中国文艺评论,2018(12):107-118.

[4]钱穆.中国文化史导论[M].北京:商务印书馆,1994:51.

[5]尹鸿.当代电影艺术导论[M].北京:高等教育出版社,2014:165.