胃黏膜低级别上皮内瘤变及早期胃癌活检病理与术后病理差异的危险因素分析

刘森

日照港口医院病理科,山东日照 276800

胃黏膜上皮内瘤变是癌前病变,一共有两种,分别是低级别与高级别的上皮内瘤病变。《中国早期胃癌筛查及内径诊治共识意见》中明确指出,胃黏膜高级别上皮内瘤变具有较高的发展为胃癌风险,建议确诊后及时实施内镜下切除治疗[1]。胃黏膜低级别上皮内瘤变发展为胃癌的风险比较低,但也需要进一步检查,并及时选择合理的内镜下手术方案,治疗患者疾病,并对患者实施定期随访,有效预防患者疾病发展为胃癌。因此,有必要做好胃黏膜上皮内瘤变的术前活检病理检查。临床用于胃黏膜上皮内瘤变及早期胃癌术前活检病理的辅助诊断方法有白光内镜、色素内镜及放大内镜等,术后病理则主要依靠手术病理或内镜黏膜下剥离术[2]。早期胃癌一旦确诊,多通过内镜下切除手术进行治疗。但是,临床有文献明确指出[3-4],有时胃黏膜上皮内瘤变与早期胃癌患者的术前活检病理检查结果存在一定误差,难以反映患者的实际病变情况,导致患者失去最佳治疗时间,对预后造成严重影响。基于此,该研究方便选取 2019 年 2 月—2020 年 5 月该院收治的 141 例行内镜黏膜下剥离术或内镜下切除手术、 术后病理学确诊为胃黏膜低级别上皮内瘤变及早期胃癌患者作为研究对象,探究分析胃黏膜低级别上皮内瘤变及早期胃癌活检病理与术后病理差异的危险因素。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

方便选取该院收治的141 例行内镜黏膜下剥离术或内镜下切除手术、 术后病理学确诊为胃黏膜低级别上皮内瘤变及早期胃癌患者作为研究对象,男81 例、女 60例;年龄 50~80 岁,平均(65.23±4.28)岁。该研究经医院医学伦理委员会批准同意。纳入标准:符合胃黏膜上皮内瘤变、早期胃癌诊断标准患者;术前经多层螺旋CT 检验显示肿瘤无全身转移、淋巴结未转移患者;患者的活检病理检查与术后病理学检测时间不超过1 月患者;均自愿参与该研究患者。排除标准:术后病理学确诊为胃黏膜炎症患者;术后病理学确诊为胃黏膜上皮内瘤变与早期胃癌之外疾病患者;有既往胃癌诊断史患者。

1.2 方法

术前活检病理:经患者同意后,应用白光胃镜实施初步检查,在患者的每个病灶部位取1 块或3 块进行活检。活检结果显示为胃黏膜低级别上皮内瘤变或是胃黏膜高级别上皮内瘤变患者,则进行内镜黏膜下剥离术或是内镜下切除术治疗。术后获取标本,立刻将标本置入含有10%的中性福尔马林的标本袋中,进行组织固定。固定12~48 h,固定后每隔2 mm 实施连续平行切开标本,然后进行术后病理学诊断。

1.3 观察指标

患者的年龄、性别、病灶部位大小、病灶位置、病变大体形态、病变颜色、有无结节、有无糜烂及溃疡以及组织学类型等。

1.4 统计方法

在SPSS 20.0 统计学软件数据包中进行数据处理,计量资料以(±s)表示,组间差异比较以t 检验,计数资料以频数及百分比表示,组间差异比较以χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 术前活检病理结果与术后病理检查结果

术前活检病理显示,141 例患者中有82 例胃黏膜低级别上皮内瘤变,百分比为58.2%;有59 例早期胃癌(胃黏膜高级别上皮内瘤变)患者,百分比为41.8%。术后病理检查结果显示,术前活检病理检出的82 例胃黏膜低级别上皮内瘤变中仅有71 例患者的术后病理学检查结果符合,符合率为86.6%(71/82);术前活检病理检出的59 例早期胃癌 (胃黏膜高级别上皮内瘤变)中仅有47 例患者的术后病理学检查结果符合,符合率为79.7%(47/59);术后病理学检查结果显示,胃黏膜低级别上皮内瘤变患者有83 例,早期胃癌患者有58 例。

2.2 单因素分析

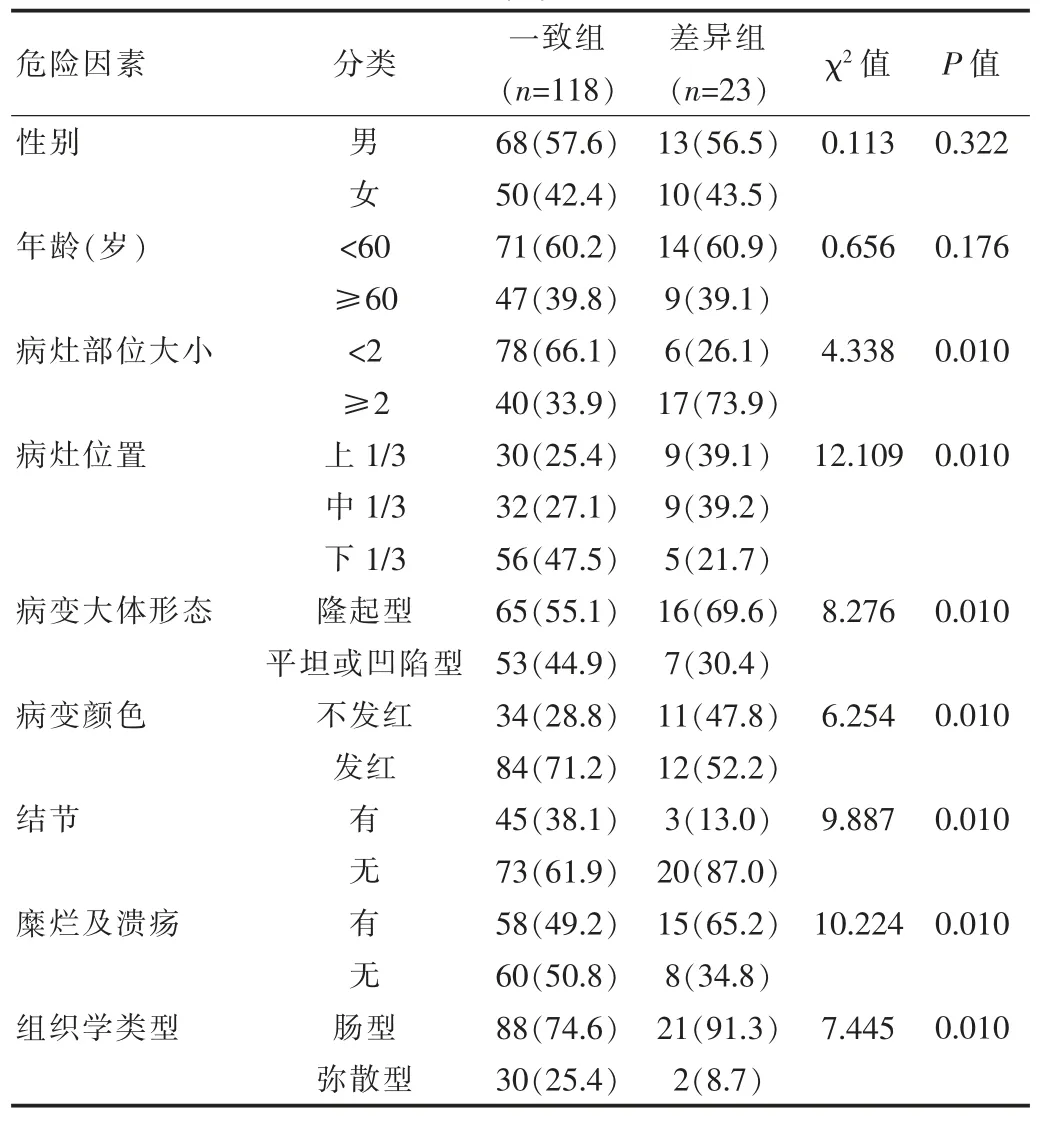

将术前活检病理结果与术后病理学检查结果一致的118 例患者设为一致组,将检查结果存在显著差异的23 例患者设为差异组。单因素分析结果显示,病灶部位大小、病灶位置、病变大体形态、病变颜色、有无结节、 有无糜烂及溃疡以及组织学类型是导致活检病理与术后病理差异的危险因素。见表1。

表1 影响术前活检病理结果与术后病理学结果一致性的单因素分析[n(%)]

2.3 多因素回归分析

多因素回归分析显示,病变大体形态、病变颜色、有无结节、 有无糜烂及溃疡以及组织学类型是导致活检病理与术后病理差异的独立危险因素。见表2。

表2 术前活检病理结果与术后病理差异的多因素Logistic 回归分析

3 讨论

既往研究认为,内镜活检属于胃黏膜低级别上皮内瘤变与早期胃癌的金标准诊断方法[5-6]。但是,从实际应用情况可以看出,内镜活检病理结果与术后病理学检测结果对比,往往存在一定差异性。这一发现表明内镜活检并不能作为胃黏膜低级别上皮内瘤变与早期胃癌的诊断金标准,并奠定了术后病理学的金标准诊断地位。

临床有研究[7-9]指出,胃黏膜低级别上皮内瘤变与早期胃癌的内镜活检病理和术后病理学检测结果存在差异主要受内镜方面与病理方面因素的影响。内镜活检本身的取材方式受到一定限制,活检标本的组织比较小,每次活检能够获取1 mg 大小的表层胃黏膜,但是很难获取胃黏膜下层的标本,这一情况导致内镜活检获取的标本存在局限性,导致内镜活检的准确性受到影响。术后病理获取的标本往往体积较大,往往能够获取胃黏膜下层的标本,标本能够为临床准确检测提供更为丰富、更为准确的信息[10-12]。譬如胃癌的脉管侵犯以及组织均匀性均只能通过术后的病理学标本进行评估。再者,患者的实际病变情况、病变组织的类型、生物学的特性均会导致内镜活检难以获取真正的病变组织,因此容易造成误诊。譬如弥散性胃癌患者的病变组织具有上皮下生长的生物学特点,若是内镜活检的取材表比较浅,则容易导致检测结果差异。内镜医师的实际工作年龄也会对内镜活检结果造成影响,若是内镜医师工作经验不足,操作技能还不够娴熟,则会导致活检难以获取真正的病变组织,或者获取到一定病变组织,但是未获取病变最严重的组织,导致检测结果与术后病理学结果存在明显差异[13]。

从病理因素方面看,获取标本后制片质量过差(比如活检切面不正、脱水不充分等)也会影响内镜活检的实际结果。若活检病理医师本身缺乏活检病理经验,也会导致活检病理结果和术后病理结果出现明显差异。因此,想要进一步提高内镜活检病理结果的准确性,需安排临床经验丰富的内镜医师获取标本,尽可能获取病变最严重的部位的标本,获取标本后进行理想制片,合理保存,安排经验丰富的活检病理医师进行活检宾利工作,从而提高内镜活检病理的质量[14]。

临床有研究[15-16]指出,活检块数过少、病变组织颜色、组织学类型、伴有糜烂及溃疡是导致术前活检与术后病理学结果差异的主要危险因素,因此该研究235例患者中有33 例患者的术前活检病理结果与术后病理检查结果存在差异。该研究赞成以上观点,但该研究与上述研究有一定差异,这与该研究获取的患者信息更多存在明显关系。该研究结果显示,141 例患者中有22 例患者的术前活检结果与术后病理结果存在差异,导致胃黏膜低级别上皮内瘤变及早期胃癌活检病理与术后病理差异的独立危险因素有病变大体形态、 病变颜色、有无结节、有无糜烂及溃疡及组织学类型。从实际研究情况可看出,这些危险因素均与患者的实际病变情况、病理表现存在紧密关系。因此,想要提升活检病理的准确性,减少活检病理和术后病理的差异,则需通过多方面进一步提高内镜活检病理技术,提高结果准确性。

综上所述,明确、并规避胃黏膜低级别上皮内瘤变及早期胃癌活检病理与术后病理差异的独立危险因素,可提高检测结果的准确性。