胎儿MRI对椎管内脂肪瘤产前诊断及预后评估的价值

高干,尚爱加,孙梦纯,陶本章,陈艳艳,汪汇,白少聪

原发性脊髓拴系综合征(tethered cord syndrome,TCS)是指在胚胎发育过程中,脊柱生长速度快于脊髓,由于脊髓头侧固定,故脊髓相对向上移动。在脊髓上移过程中,如存在神经管闭合不全、椎管内脂肪瘤、脊髓圆锥皮样囊肿或畸胎瘤、脊髓纵裂等原因导致脊髓牵拉、圆锥低位等病变,就会造成脊髓末端回缩不良,马尾终丝被粘连、束缚而导致发育不良。其中脊髓拴系合并椎管内脂肪瘤,临床称之为脂肪瘤型脊髓拴系[1]。合并椎管内脂肪瘤的胎儿,出生时大多没有临床症状,但随着患儿成长发育,脂肪瘤逐渐影响脊髓及神经功能,导致出现大小便异常、双下肢运动感觉障碍、双下肢畸形等神经功能障碍,并逐渐加重。因此,超早期诊断、早期处理是治疗脂肪瘤型脊髓拴系的有效方法[2]。本研究回顾分析解放军总医院第一医学中心2018年8月—2020年12月收治的18例胎儿期诊断为椎管内脂肪瘤患儿的临床资料;探讨胎儿MRI对椎管内脂肪瘤产前诊断及其治疗方案选择的作用。

1 资料与方法

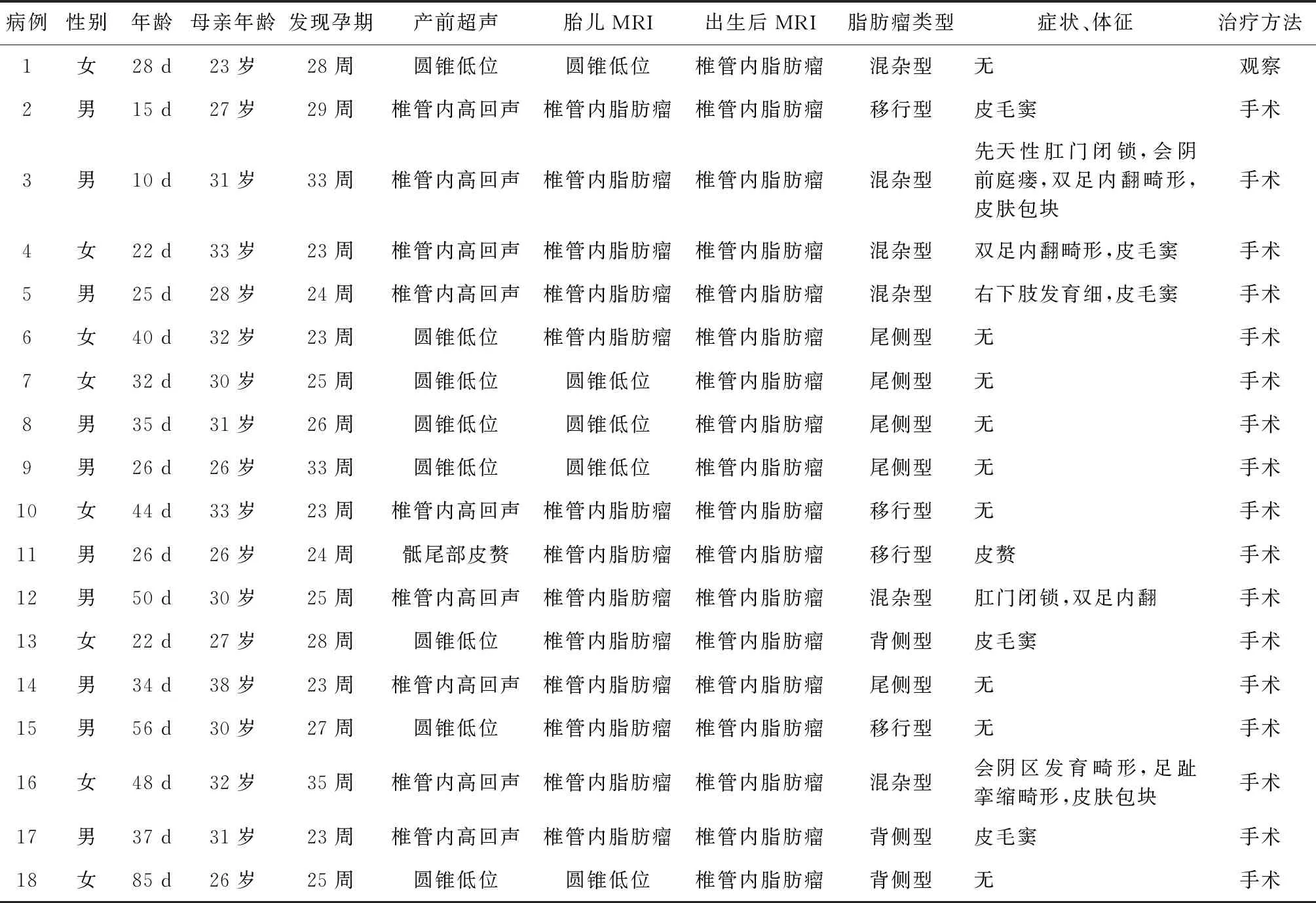

1.1 一般资料 本组18例患儿中男10例,女8例,年龄10~85 d,平均35 d;16例为单胎妊娠,2例为双胎妊娠;均在产前(胎儿期)已诊断为椎管内脂肪瘤,诊断时胎龄23~35周,平均26周;孕妇的年龄23~38岁,平均30岁。症状及体征:患儿出生后存在症状者5例,且均为混杂型脂肪瘤,分别表现为肛门闭锁、会阴前庭瘘、会阴区发育畸形、双足内翻畸形、足趾挛缩、下肢肌肉萎缩等;合并先天性皮毛窦者4例、皮肤包块2例、皮赘1例(表1)。本研究符合《赫尔辛基宣言》的要求,所有患儿的家属均知情同意并签署知情同意书。

表1 本组患儿的临床、影像、病理资料及治疗方法

1.2 方法

1.2.1 处理流程 门诊超声筛查怀疑胎儿存在脊髓圆锥低位、椎管内高回声、椎管结构紊乱等可疑问题时,建议孕妇72 h内进一步行胎儿MRI检查。根据超声及MRI检查结果,组织小儿神经外科、超声科、妇产科、影像科等多学科会诊,对胎儿作出超早期诊断及预后评估。由小儿神经外科医师向家属反映胎儿病情,由家属决定是否选择继续妊娠。选择继续妊娠的胎儿在出生后1个月内常规行MRI检查,根据MRI检查结果明确椎管内脂肪瘤的类型,由小儿神经外科医师决定治疗方案。

1.2.2 产前超声检查 使用LOGIQ 9型和Voluson E8型超声仪(美国GE公司),用3.5~5.0 Hz凸阵探头扫探[3-4]。通过观察胎儿脊髓圆锥的位置、形态及椎管形态、脊髓圆锥末端与椎管的关系等判定胎儿是否存在脊髓神经管畸形。

1.2.3 胎儿MRI检查 使用Siemens spectra 3.0 T磁共振成像机,6通道相控阵表面线圈,屏气扫描,层厚3~5 mm,层间距0~30 mm,视野380 mm×380 mm,1次激励;T2WI采用半傅立叶单激励快速自旋回波序列(HASTE)及真实稳态进动快速成像(True FISP)序列,T1WI的三维扰相GRE,西门子公司称为“容积内插体部检查”(volume interpolated body examination,VIBE);均行冠状位、矢状位及轴位3个平面扫描。HASTE:TR 1 200 ms,TE 98 ms,FA 120;矩阵256×256;每次屏气17~20 s。True FISP:TR 486.77 ms,TE 1.54 ms,FA 52;矩阵256×256;每次屏气20 s。VIBE:TR 3.86 ms,TE 1.36 ms,FA 9.0;每次屏气16 s[3,5-6]。通过观察胎儿脊髓圆锥的位置、形态,椎管内肿物的大小、形态、与脊髓圆锥的关系,脊髓、神经的走行等确定胎儿是否存在椎管内脂肪瘤及脂肪瘤的类型。

1.2.4 治疗方案 1例混杂型脂肪瘤患儿因无症状予以观察随访。其余17例患儿均行手术治疗,在气管插管全身麻醉下,电生理监测辅助显微外科手术切除椎管内脂肪瘤。

1.3 统计学方法 采用SPSS26.0软件进行统计学分析。应用四格表设计的χ2检验进行分析,因样本量<40,故超声与MRI对胎儿椎管内脂肪瘤诊断符合率的比较采用Fisher确切概率法,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 MRI诊断 本组患儿出生后MRI检查示,混杂型脂肪瘤6例,尾侧型脂肪瘤5例,移行型脂肪瘤4例,背侧型脂肪瘤3例。其中17例患儿的MRI检查结果经手术及病理检查证实。

2.2 产前超声及胎儿MRI诊断符合率比较 以出生后MRI检查结果为诊断标准,由神经外科、影像科、超声科各1名资深经验丰富的医师共同确定产前超声及胎儿MRI的诊断符合率。本组患儿中产前超声诊断椎管内脂肪瘤者9例(50%),胎儿MRI诊断椎管内脂肪瘤者13例(72.2%);胎儿MRI诊断符合率明显高于产前超声检查,差异有统计学意义(P=0.029)。

2.3 典型病例的诊疗过程 表1中的例4患儿。其母亲在孕23周时,超声检查示胎儿存在脊髓圆锥低位、椎管内高回声团块影(图1A)。孕23周时胎儿MRI检查示,矢状位见胎儿脊髓圆锥低位、脊髓圆锥末端膨大,并与椎管后缘紧密粘连(图1B);轴位见椎管内正常蛛网膜下腔形态消失,脂肪瘤与脊髓神经混杂存在(图1C)。出生后MRI示,矢状位见椎管内脂肪瘤,由脊髓背侧移行至尾端(图1D);轴位见脂肪瘤内部存在低信号,系脊髓及神经;考虑脂肪瘤与脊髓神经混杂存在,为混杂型脂肪瘤拴系(图1E)。患儿腰背部有一小凹陷,系先天性皮毛窦(图1F)。行椎管内脂肪瘤切除手术。手术过程中见脂肪瘤内部有脊髓及神经穿行,两者无明显分界,证实为混杂型脂肪瘤(图1G)。术后3个月复查腰骶椎MRI示椎管内脂肪瘤近全切除,脊髓-硬膜囊比值降低,脂肪瘤无复发(图1H、I)。

3 讨 论

脂肪瘤型脊髓拴系是一种特殊类型的脊髓拴系。椎管内脂肪瘤并不是真正意义上的一种肿瘤,而是由于在胚胎早期发育过程中,因为各种原因导致椎管闭合不全,骶尾部形成脊柱裂,两侧中胚层的间充质细胞在脊柱裂处分化填补空缺,向内生长形成椎管内脂肪瘤[7]。随着个体生长发育,脂肪瘤与脊髓圆锥、马尾神经粘连,并固定于腰骶椎管的脊柱裂处,限制脊髓圆锥的上移,对脊髓造成牵拉;同时脂肪瘤的缓慢生长增大,压迫了脊髓圆锥及马尾神经。这一系列病变导致脊髓神经功能出现障碍,逐渐表现出大小便异常、双下肢感觉运动障碍、下肢畸形、性功能减退等症状[2]。

目前,多数学者认为脂肪瘤型脊髓拴系的手术治疗须尽早进行[8-9]。既往由于超声科医生经验不足及胎儿MRI检查应用不广泛等因素,导致大多数椎管内脂肪瘤胎儿在孕期没有被发现。胎儿出生后如果合并先天性皮毛窦、皮肤包块等重要体征,家属会因为患儿的这些体征早期就诊,有利于早期诊断、治疗;这也是以往大多数脊髓拴系患儿就诊的首要原因。但也有很多脂肪瘤型脊髓拴系患儿因为没有外在的表现,导致早期很难发现病变,直到出现大小便障碍等症状时才会就诊,这就错失了最佳的治疗时机。因此,如何在孕期正确诊断椎管内脂肪瘤,是一项重要的研究课题。通过本组患儿的临床、影像资料对比分析表明,胎儿MRI比超声检查对椎管内脂肪瘤的产前诊断更有优势。分析其原因为:(1)超声对水性、囊性结构敏感性较高,但对椎管内实性肿物的敏感性较低;(2)胎儿椎板等骨骼的遮挡对超声获取椎管内信息有一定影响[10];(3)胎儿MRI具有更高的空间分辨率,且能够多方位、多层次扫描,对椎管内实性肿物的大小、形态、位置及其与脊髓、神经的关系等显影更清晰[11]。当产前超声检查怀疑胎儿存在脊髓神经管畸形时,均应在72 h内行胎儿MRI检查,进一步明确诊断及对预后做出更符合实际的评价。本研究分析总结胎儿MRI诊断椎管内脂肪瘤的经验,有以下几点:(1)脊髓圆锥的位置。①根据脊髓圆锥与肾脏的水平关系来间接诊断,一般认为在孕20周后胎儿的脊髓圆锥低于肾下极则怀疑存在脊髓拴系,但由于正常胎儿肾脏可有1~2 cm上下移动范围,同时肾脏位置变异较大,故此法容易产生误差;②从全脊柱三维磁敏感加权成像(3D-SWI)中,尽量数出椎体序数,通过椎体序数观察脊髓圆锥水平;③参考腰骶关节突位置判断,在孕23周后如脊髓圆锥位置仍在腰骶关节以下,则考虑脊髓圆锥低位;④参考硬膜囊末端位置判断,如果脊髓圆锥达到或接近硬膜囊末端,则考虑存在脊髓圆锥低位。有时一种方法很难做出诊断,可采用多种方法同时评估。(2)有无终丝增粗、脂肪变。正常终丝有直径约0.2 mm,如MRI检查示终丝增粗或存在脂肪信号,则考虑为异常。(3)脊髓圆锥的形态。正常脊髓圆锥由粗变细,尾端连接终丝,如果脊髓圆锥末端体积较头端膨大,则高度怀疑有脂肪瘤等实性肿物存在的可能[3]。(4)观察椎管及蛛网膜下腔的形态。正常脊髓圆锥漂浮于椎管中央处,周围存在脑脊液影,当脊髓圆锥处与椎管前缘或后缘贴附时,考虑存在脂肪瘤[12]。(5)MRI脂肪瘤信号。当明确存在椎管内脂肪瘤时,如果MRI轴位示脂肪瘤内部的信号不一,表明脂肪瘤内部有脊髓或神经穿行的可能性较大,对诊断混杂型脂肪瘤有重要意义。(6)MRI矢状位可显示脂肪瘤的长径及与脊髓圆锥位置关系,轴位对测量脂肪瘤的短径及明确脂肪瘤的类型有帮助。

A:产前超声示椎管内高回声; B:胎儿MRI矢状位示脊髓圆锥低位,脊髓圆锥末端膨大; C:胎儿MRI轴位示脂肪瘤与椎管后缘粘连; D:出生后腰骶椎MRI矢状位示脊髓圆锥低位,椎管内脂肪瘤; E:出生后腰骶椎MRI轴位示脂肪瘤内部有脊髓及神经走行; F:腰骶部先天性皮毛窦; G:手术证实为混杂型脂肪瘤; H:术后3个月腰骶椎MRI矢状位示,脂肪瘤近全切除,无复发; I:术后3个月腰骶椎MRI轴位示脊髓-硬膜囊直径比值降低

根据Pang[13]关于椎管内脂肪瘤的分类方法,可以将椎管内脂肪瘤分为:背侧型、移行型、混杂型、尾侧型四种类型。其中以混杂型脂肪瘤的预后最差,并且出生时即存在症状的患儿多数为混杂型脂肪瘤。本组患儿中有混杂型脂肪瘤6例,其中5例患儿出生时即存在不同症状。关于不同类型脂肪瘤的手术时机及手术方式有不同的观点,本研究患儿的手术时机及手术方式与Pang最新提出的观点[13]基本一致。(1)混杂型脂肪瘤由于脂肪瘤内部有脊髓神经走行,没有明显的分界线,手术过程中很难完整切除脂肪瘤,脊髓-硬膜囊直径比值(cord-sac ratio)很难达到预期,术后出现症状加重及再拴系的风险较高,因此不宜对无症状的混杂型脂肪瘤行预防性手术治疗(表1病例1);(2)有症状的混杂型脂肪瘤(表1病例3、4、5、12、16)应早期行手术治疗,并尽可能多地切除脂肪瘤,同时注意保护脊髓及神经组织;(3)背侧型、移行型、尾侧型脂肪瘤患儿不论是否有症状,均应尽早手术治疗,最迟不应超过出生后6~12个月,并且须做到脂肪瘤全切;(4)术中沿脂肪瘤与脊髓之间创面行神经基板重建是预防再拴系的关键步骤;(5)使用人工硬膜扩大修补硬脊膜,降低脊髓-硬膜囊直径比值是预防再拴系的重要方法[7,13-15]。

总之,产前超声和胎儿MRI检查为临床医生提供了超早期发现椎管内脂肪瘤的有效方法[6]。多学科诊断与合作对此非常重要[3,16],在加强自身技术的同时,也需要积极学习其他相关学科的知识与经验,并逐步向下级医院推广,以提高椎管内脂肪瘤的产前诊断率及优化其治疗方案。而手术时机与治疗方案的选择应个体化分析,做到早期发现,尽早规范化治疗。