西夏文世俗文献中的通假字考辨

王 玫 许 鹏

一

“通假”是汉文古文献中习见的文字现象,直接影响着人们对文献的阅读和理解。无独有偶,“通假”也存在于西夏文文献中,孙颖新的相关研究已经确证了这一语言事实(1)参见孙颖新:《西夏文献中的通假》,《宁夏社会科学》2015 年第6 期;《再论西夏文献中的通假现象》,《语言研究》2019 年第3 期;又见氏著:《西夏文<无量寿经>研究》,中国社会科学出版社,2018 年,第15—20 页;《西夏文<大宝积经•无量寿如来会>对勘研究》,社会科学文献出版社,2019 年,第12—17 页。。但是,孙颖新所使用的语料主要是西夏文佛典(初译本和校译本),基本没有涉及世俗文献(2)最近,孙颖新又发现了世俗文献中的一则例子,见《西夏文“孝”“柔”通假考》,《西夏研究》2020 年第2 期。,因此严格地说,其只是证实了西夏文佛典文献中存在着较多的通假现象。另一方面,相对于繁杂的佛典文献,西夏文世俗文献数量较少,学界基本上都进行了对勘、译释,然而并未论及通假字之存在。那么,不禁令人产生一个疑问,西夏文通假字的出现是否有场域限制,多使用于佛典文献中?抑或世俗文献中也见用通假字,尚未为学者所关注?

最近,笔者研读西夏文世俗文献,发现其中的一批通假字,由于各种因素的影响,在前贤时彦的相关研究成果中未能体现。故笔者不揣谫陋,试作考辨,祈请方家指正。

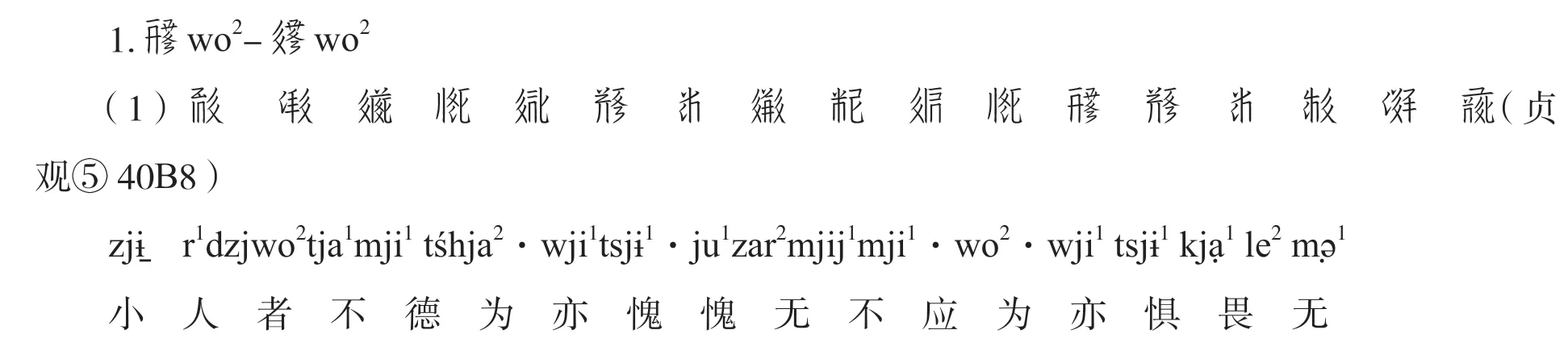

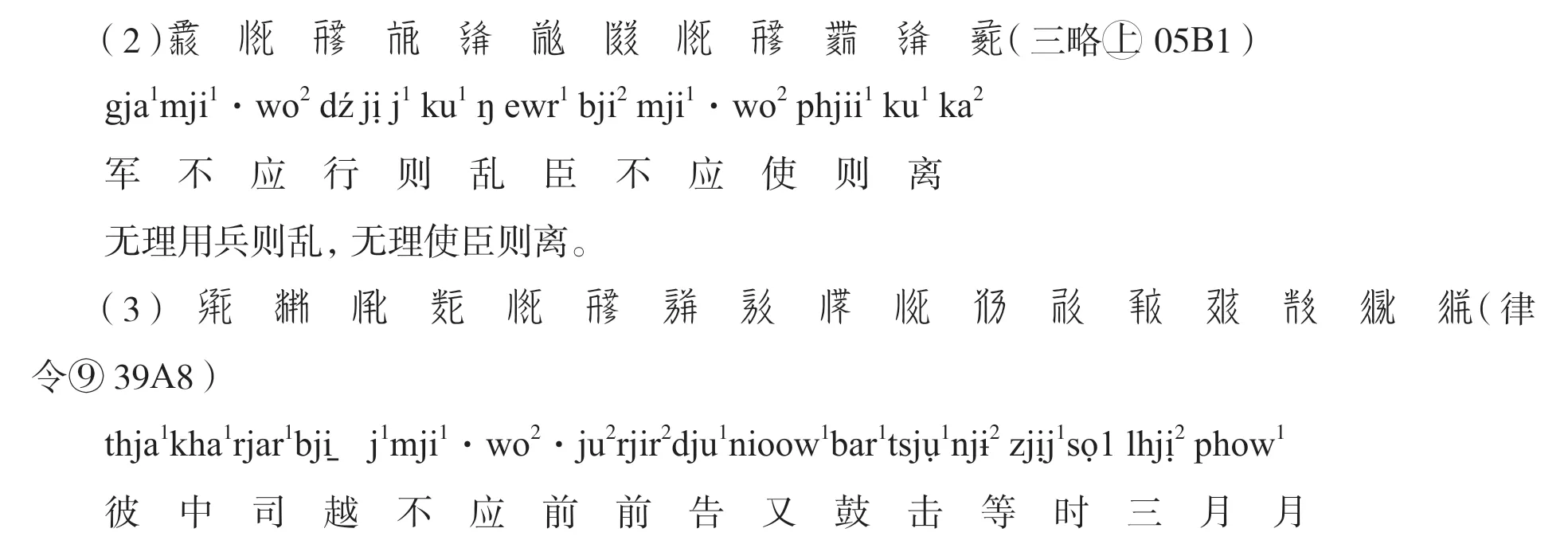

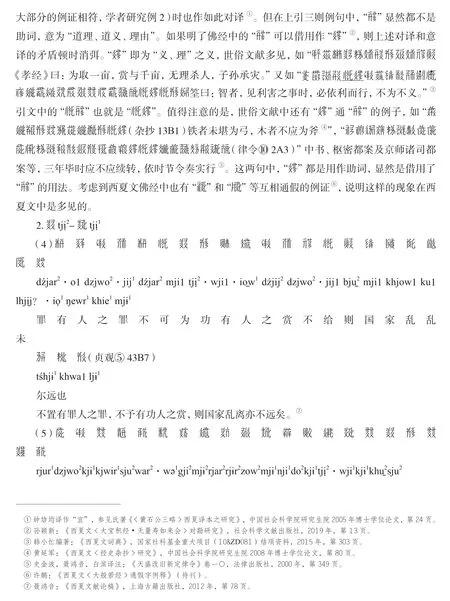

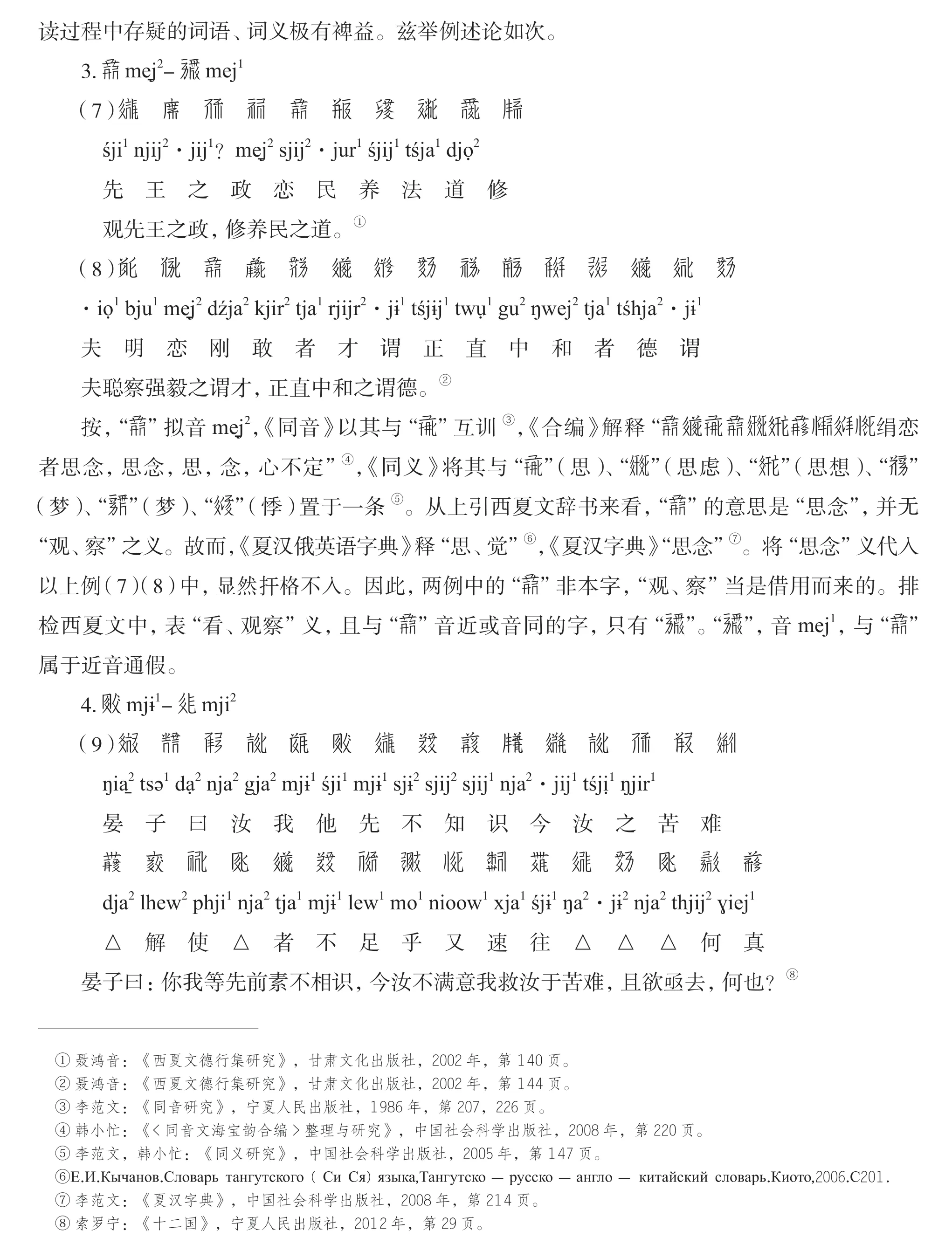

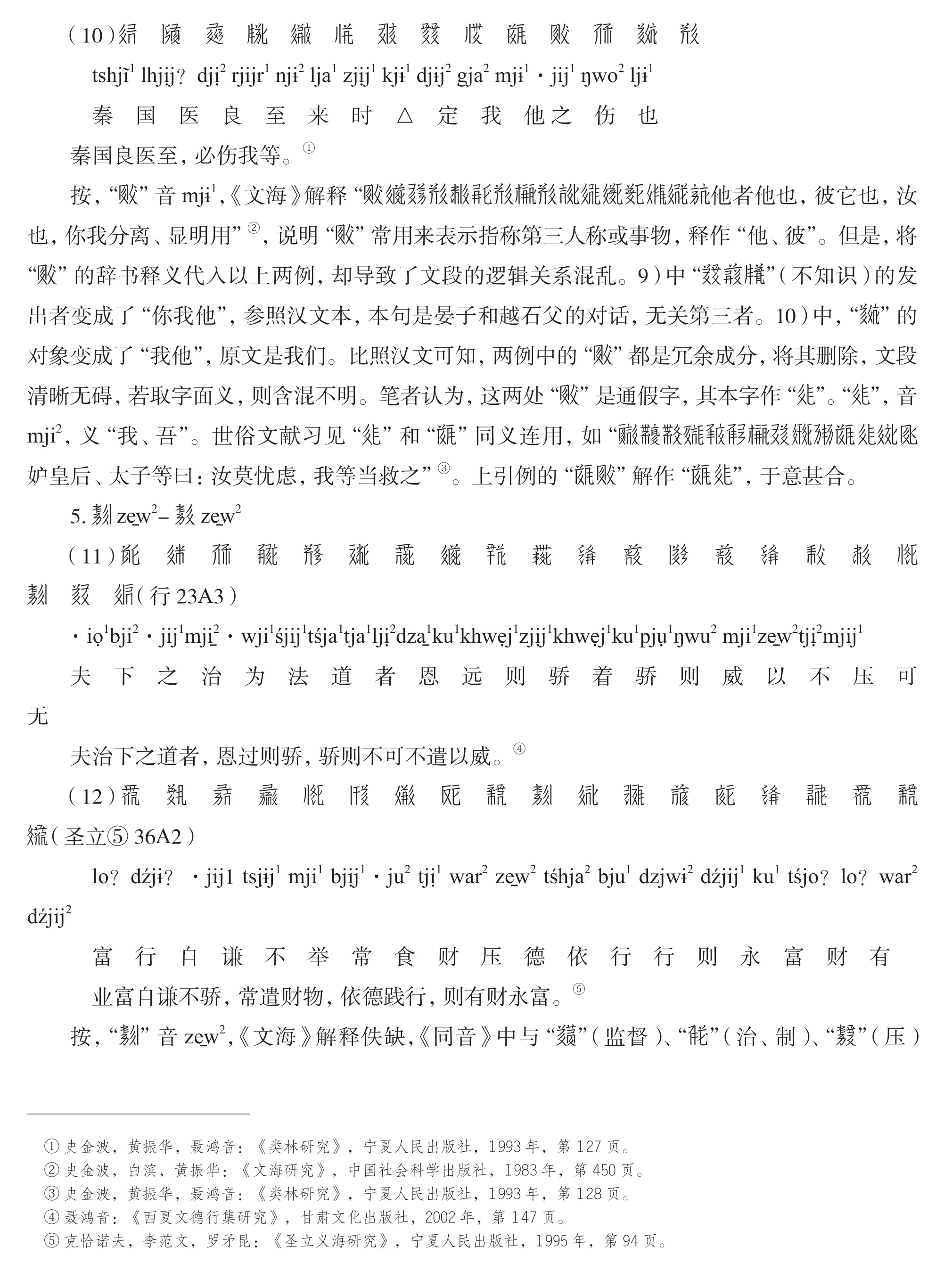

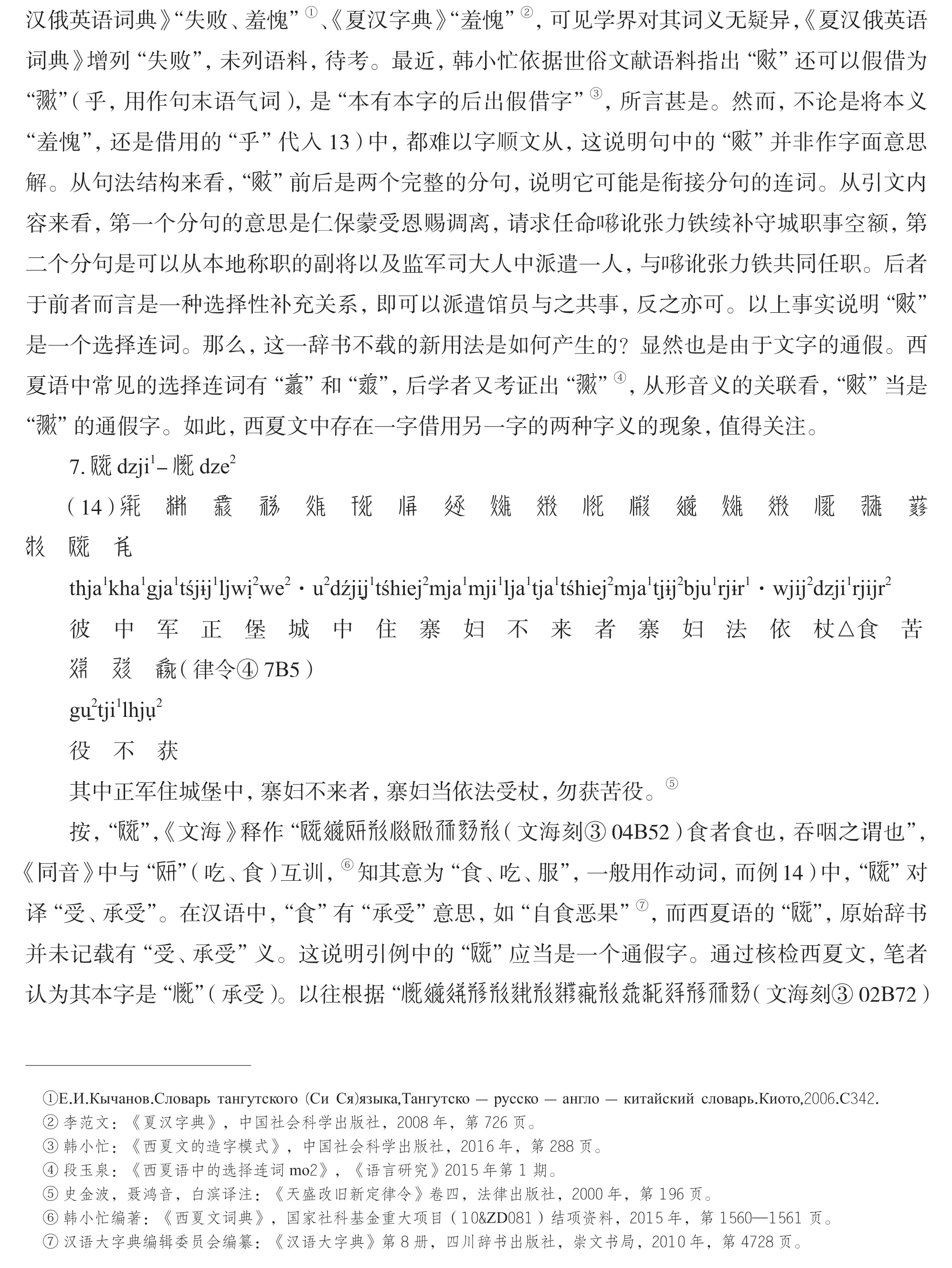

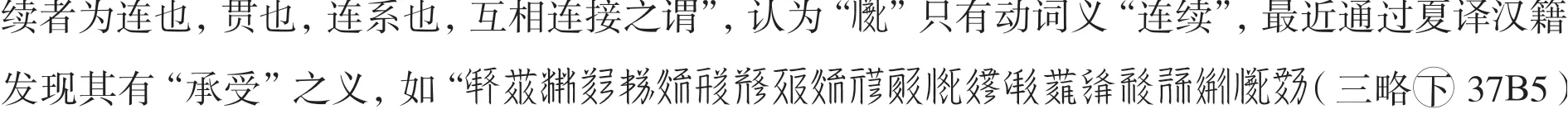

出于论证的需要,下文首列通假字,复置引文,逐字标注龚煌城拟音和汉文对译(虚字不译,标示△),其后给出学者的翻译,最后引用西夏文辞书或其他世俗文献对通假字进行辨析,指出其本字。

二

从目前掌握的资料看,西夏文世俗文献中的通假字,有已见行用于佛教文献者,更多的乃世俗文献所新见。同见于佛教文献的通假字,例如:

小人者为不道亦无羞耻,为不义亦不畏惧(1)聂鸿音:《西夏文献论稿》,上海古籍出版社,2012 年,第78 页。。

其中无故越司告御前并击鼓等时,三个月(2)史金波,聂鸿音,白滨译注:《天盛改旧新定律令》卷九,法律出版社,2000 年,第339 页。。

三

以上通假字,均是检阅西夏文世俗文献时偶得,其中势必有更多的例证有待发现,这就需要我们在前贤时彦对勘研究的基础上再作系统深入的梳理。基于更多的例证,我们才能对西夏文通假字进行比较研究,形成整体性认识。