颈椎前路行椎间盘切除减压融合术在老年脊髓型颈椎病中的应用

李洪伟

(1河南省洛阳正骨医院 洛阳471000;2河南省骨科医院 洛阳471000)

脊髓型颈椎病是一种危害较大的颈椎疾病,患病后会对脊髓产生压迫及刺激,进而引起髓性感觉、运动与反射障碍,严重影响患者的生活质量[1]。目前,椎体次全切除减压融合术是治疗脊髓型颈椎病的常见手段,虽然能够有效去除脊髓前方的压迫物,但同时会影响节段的稳定性,影响患者术后恢复[2]。颈椎前路行椎间盘切除减压融合术作为一种新型手术方法,具有出血量少、安全性高的优势,无需对椎体进行切除即可解除突出椎间盘对脊髓的压迫,有利于维持脊柱的稳定性[3]。本研究旨在探讨颈椎前路行椎间盘切除减压融合术对老年脊髓型颈椎病患者颈椎矢状位平衡状态及疼痛程度的影响。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2018年2月~2020年10月收治的老年脊髓型颈椎病患者86例作为研究对象,按照手术方案的不同分成观察组和对照组,各43例。观察组男22例,女21例;年龄65~80岁,平均年龄(72.31±4.36)岁;病程3~24个月,平均病程(10.68±3.24)个月。对照组男23例,女20例;年龄65~79岁,平均年龄(72.28±4.34)岁;病程4~24个月,平均病程(10.71±3.26)个月。两组患者性别、年龄、病程等一般资料比较无明显差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:(1)经X线、CT等影像学检查确诊为脊髓型颈椎病;(2)年龄≥65岁;(3)符合手术指征;(4)知晓本研究并自愿参加。排除标准:(1)有颈椎相关手术史;(2)合并凝血功能障碍;(3)合并全身感染、严重脏器衰竭、恶性肿瘤;(4)合并胸腰椎退变性疾病。

1.3 手术方法

1.3.1 对照组 实施椎体次全切除减压融合术。指导患者取仰卧位,给予全身麻醉,选择颈前部右侧作手术切口,逐层切开皮肤及组织,暴露椎体后寻找病变部位,将椎体钉置入病变椎体临近椎体内,利用撑开器撑开、固定,切除病变椎体部位邻近椎间盘组织、椎体软骨板、病变椎体后侧部分、上下椎体骨赘及剩余的椎间盘组织,扩椎张管前壁,暴露硬膜囊及神经根,并切除后纵韧带,将切除的骨组织咬成碎块后置于短楔形的钛网中备用,取出撑开器,固定肽板及病变椎体,利用C型臂X射线系统透视确定钢板及螺钉位置,确认无误后缝合切口,术毕。

1.3.2 观察组 实施颈椎前路行椎间盘切除减压融合术。全身麻醉后取仰卧位,以皮肤、皮下组织、颈阔肌的顺序切开患者颈前部右侧组织,暴露椎间盘前部,找出病变部位,将椎体钉置入病变部位临近椎体处,再利用C型臂X光机将椎体钉置入下位椎体,撑开周围组织后切除病变椎间盘,通过撑开器将椎间隙撑开并锁定,切除椎体后缘骨赘,判断纵韧带突入椎管的程度,轻者不予处理,重者将增生肥厚部分切除并减压,通过刮勺对软骨终板进行处理后,置入椎间融合器。邻近椎间隙减压方法与对照组相同,对每个椎体螺钉进行固定,并通过C型臂X射线系统透视进行确认,再设置引流管,缝合切口,术毕。

1.4 观察指标 (1)颈椎矢状位平衡状态:采用C型臂X光机对患者术前及术后6个月颈椎矢状位平衡状态进行检测,包括C2~C7Cobb角、C2~C7矢状位轴向距离(SVA)、T1倾斜角。(2)疼痛程度:采用视觉模拟评分法(VAS)对患者术前及术后6个月疼痛程度进行评估,总分10分,评分与疼痛程度呈正比。

1.5 统计学方法 采用SPSS24.0统计学软件进行数据处理,计数资料用率描述,采用χ2检验,符合正态分布的计量资料采用(±s)描述,采用t检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

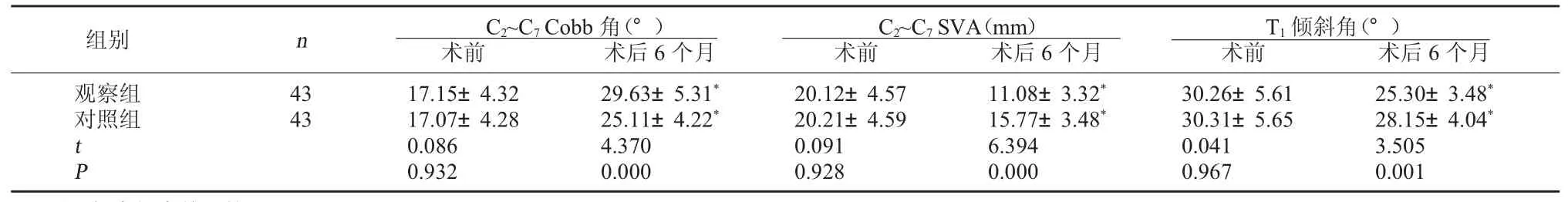

2.1 两组颈椎矢状位平衡状态比较 两组术前C2~C7Cobb角、C2~C7SVA、T1倾斜角比较无明显差异(P>0.05);与术前相比,两组术后6个月C2~C7Cobb角明显扩大,C2~C7SVA、T1倾斜角明显缩小(P<0.05);与对照组术后6个月相比,观察组术后6个月C2~C7Cobb角更大,C2~C7SVA、T1倾斜角更小(P<0.05)。见表1。

表1 两组颈椎矢状位平衡状态比较( ±s)

表1 两组颈椎矢状位平衡状态比较( ±s)

注:与本组术前比较,*P<0.05。

T1倾斜角(°)术前 术后6个月观察组对照组组别 n C2~C7 Cobb角(°)术前 术后6个月C2~C7 SVA(mm)术前 术后6个月43 43 t P 17.15±4.32 17.07±4.28 0.086 0.932 29.63±5.31*25.11±4.22*4.370 0.000 20.12±4.57 20.21±4.59 0.091 0.928 11.08±3.32*15.77±3.48*6.394 0.000 30.26±5.61 30.31±5.65 0.041 0.967 25.30±3.48*28.15±4.04*3.505 0.001

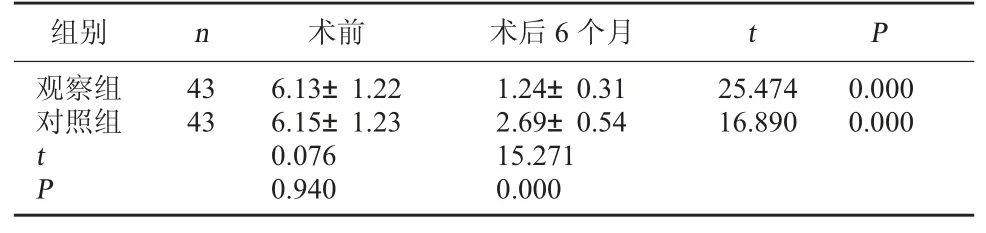

2.2 两组疼痛程度比较 两组术前VAS评分比较无明显差异(P>0.05);与术前相比,两组术后6个月VAS评分明显降低(P<0.05);与对照组术后6个月相比,观察组术后6个月VAS评分更低(P<0.05)。见表2。

表2 两组疼痛程度比较(分, ±s)

表2 两组疼痛程度比较(分, ±s)

组别 n观察组对照组43 43 25.474 16.890 0.000 0.000 tP术前 术后6个月 t P 6.13±1.22 6.15±1.23 0.076 0.940 1.24±0.31 2.69±0.54 15.271 0.000

3 讨论

脊髓型颈椎病是指颈椎间盘、椎骨等发生退行性病变而引起病理性增生改变的一种疾病,随着年龄的增长逐渐压迫脊髓,出现肢体乏力、麻木等症状,严重时危及患者生命安全,因此需进行积极治疗,防止病情恶化[4]。

椎体次全切除减压融合术是治疗脊髓型颈椎病常见手段之一,可在良好的视野下进行充分减压,并将椎体后缘的致压物彻底清除,以达到去除病因的目的,同时能够促进植骨融合率的提高[5]。但该手术切除的组织较多,会破坏邻近椎体的前、中柱,导致固定钛板的稳定性下降,影响颈椎生理弧度,甚至出现颈椎畸形。颈椎前路行椎间盘切除减压融合术无须对椎体进行切除,手术创伤相对较小,且术中在刮除骨赘时所造成的出血量较少,能够利用明胶海绵进行有效止血,避免大出血发生[6]。此外,将椎间融合器植入后,能够使病变椎间隙得到一定扩张,进而使椎间高度增加,为椎管内组织提供更大的恢复空间,有利于促进颈椎生理曲度及神经脊髓功能的恢复[7]。

C2~C7Cobb角是反映颈椎曲线的重要指标,角度较小则说明颈部肌肉紧张,存在痉挛发生的可能,并引起脊髓压迫症状的发生。C2~C7SVA是衡量颈椎矢状位平衡的重要标志,当其数值偏大时则存在颈椎前倾的风险,会使颈肩部出现疼痛症状,导致患者生活质量下降。T1倾斜角可对脊柱总体矢状位平衡进行有效评估,并随C2~C7SVA值的增大而增大[8]。本研究中,两组术后6个月C2~C7Cobb角明显扩大,C2~C7SVA、T1倾斜角明显缩小,观察组C2~C7Cobb角较对照组更大,C2~C7SVA、T1倾斜角较对照组更小,说明在改善颈椎矢状位平衡状态方面,颈椎前路椎间盘切除减压融合术的应用效果更好。此外,本研究两组术后6个月VAS评分明显降低,观察组明显低于对照组,充分体现颈椎前路椎间盘切除减压融合术在减轻患者疼痛程度方面的优越性。究其原因,颈椎前路行椎间盘切除减压融合术能够有效降低术中出血量,缩小暴露范围,加快手术完成,有利于减轻手术应激反应,减少疼痛因子及炎症介质分泌,促进伤口愈合,从而降低疼痛程度。综上所述,老年脊髓型颈椎病患者接受颈椎前路行椎间盘切除减压融合术治疗,能够改善颈椎矢状位平衡状态,缓解疼痛程度。