保湿剂在变态反应性接触性皮炎治疗中的应用及其对免疫因子的影响①

曾 颖 付桂莉 郑源泉 卢静静 王 攀 柯 欢

(华中科技大学同济医学院附属武汉儿童医院(武汉市妇幼保健院),武汉430015)

接触性皮炎(contact dermatitis,CD)是指皮肤、黏膜暴露或接触某些物质后,主要在接触部位发生的炎症反应性皮肤病[1]。根据发病机制的不同,CD可分为因接触刺激物导致组织损伤的刺激性接触性皮炎(irritant contact dermatitis,ICD)和接触过敏原导致的变态反应性接触性皮炎(allergic contact dermatitis,ACD),其中ACD是临床最常见的类型。目前,临床上ACD的治疗以外用糖皮质激素为主,是较为有效的治疗方法,但长期应用也容易引发皮肤萎缩、多毛、停用后反复等副作用,甚至引起皮肤屏障功能受损[2]。近年来,本科室采用保湿剂辅助治疗ACD,获得了较为满意的临床疗效,改善了患儿的免疫机能,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 资料

1.1.1 一般资料 选取2019年6月至2020年6月于本院皮肤科就诊的符合条件的ACD儿童76例设为ACD组。纳入标准:①患儿的病史、症状等,符合《皮肤性病学》(第八版)关于ACD的诊断标准[3];②病变部位在四肢、面部、颈项部、胸腹背部者;③病程≤3 d;④年龄6~12岁;⑤初治患儿,发病后尚未接受过其他治疗;⑥患儿监护人同意参加本研究。排除标准:①心、肝、肾等重要脏器功能不全;②合并其他皮肤疾病;③合并免疫系统疾病、恶性肿瘤或其他严重的内外科疾病;④近1个月内使用糖皮质激素或其他药物治疗者;⑤精神疾病患儿;⑥近1个月内参加过其他临床研究项目者。采用随机数字表法,将76例ACD患儿分为ACD1组和ACD2组,38例∕组。另选取同期本院儿童保健科收治的与ACD组患儿年龄阶段、性别构成相匹配的健康儿童38例,设为对照组。ACD1组中,男童18例,女童20例,年龄6~12岁,平均(8.57±2.01)岁,病程1~3 d,平均(1.82±0.45)d;ACD2组中,男童19例,女童19例,年龄6~12岁,平均(8.75±2.14)岁;病程1~3 d,平均(1.73±0.40)d;对照组中,男童20例,女童18例,年龄6~12岁,平均(8.37±1.89)岁。所有受试儿童的监护人均自愿参加本研究,并签署知情同意书。3组受试儿童的性别构成、年龄分布、病程(不含对照组)等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.1.2 主要药物及试剂 地奈德乳膏(商品名:力言卓,重庆华邦制药股份有限公司,执行标准:YBH11002006);鱼肝油软膏(本单位自制,鄂药制字H20112002);ELISA试剂盒购自武汉贝茵莱生物有限公司。

1.2 方法

1.2.1 治疗方法

1.2.1.1 ACD1组 给予ACD的常规治疗,包括:①脱离接触变应原;②局部外搽皮质类固醇制剂:给予外用地奈德乳膏,具体方法为早晚在皮损处均匀涂抹1层,厚度约0.5 mm;③炎症反应及瘙痒程度剧烈者,可短期服用强的松或抗组胺类药物,治疗4周。

1.2.1.2 ACD2组 在常规治疗方法的基础上,增加保湿剂治疗。具体方法为:使用鱼肝油软膏,根据患儿的实际情况酌情涂抹2~3次,于皮损处均匀涂抹1层,厚度约0.5 mm,治疗4周。

1.2.2 观察指标

1.2.2.1 血清免疫因子水平 分别于对照组体检当日、ACD1和组ACD2组患儿治疗前及治疗4周后,清晨、空腹状态下抽取肘静脉血5 ml,1 500 r∕min离心15 min,分离血清,收集上清液,采用双抗体夹心ELISA检测血清IL-1β、IL-2、IL-4、IL-10、IL-17、IFN-γ、TNF-α水平。操作严格按照说明书进行。

1.2.2.2 主要症状体征 分别于治疗前、治疗4周后,参照赵辨主编的《中国临床皮肤病学》(第3版)[4]对ACD1组、ACD2组患儿的主要症状体征进行客观评分,包括局部瘙痒、烧灼感、红斑、丘疹、水疱、皮损面积等。

1.2.2.3 不良反应 记录ACD1组、ACD2组患儿治疗期间出现的不良反应,比较两组不良反应发生率。

1.2.2.4 复发率ACD1组、ACD2组患儿治疗8周内,记录有无ACD复发,比较两组ACD复发率。

1.2.3 疗效判定标准 于治疗前、治疗4周后,参照赵辨主编的《中国临床皮肤病学》(第3版)[4]进行临床疗效评价,判定标准分为:①痊愈:红斑、丘疹、痒感消失,皮损除色素沉着外全部消失或仅留有部分未脱净痂皮;②显效:痒感明显减轻,红斑,丘疹、皮损消退60%以上,但未完全消除;③有效:痒感有所减轻,红斑丘疹、皮损消退30%以上,但不足60%;④无效:痒感无变化或加重,红斑丘疹、皮损消退不及30%,甚至有所扩展。以痊愈、显效、有效计算总有效率。

1.3 统计学分析 应用SPSS23.0软件进行数据分析。计量资料以±s表示,采用t检验。计数资料以n(%)表示,采用χ2检验。

2 结果

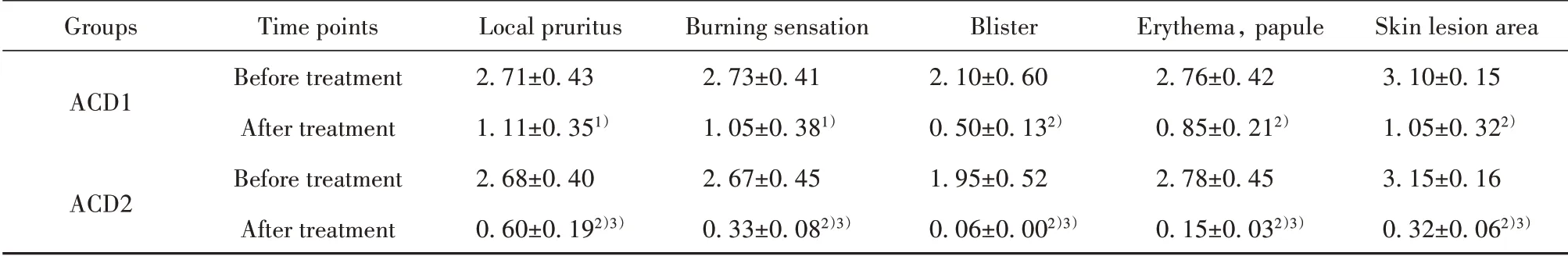

2.1 血清免疫因子水平比较 治疗前,ACD1组与ACD2组血清IL-1β、IL-2、IL-4、IL-10、IL-17、IFN-γ、TNF-α比较,差异均无统计学意义(P>0.05);但IL-1β、IL-2、IL-17、IFN-γ、TNF-α均高于对照组体检日相应水平,IL-4、IL-10均低于对照组体检日相应水平(P<0.05或P<0.01)。治疗后,ACD1组与ACD2组血清IL-1β、IL-2、IL-17、IFN-γ、TNF-α均不同程度地降低,IL-4、IL-10均不同程度地升高(P<0.05或P<0.01);且ACD2组血清IL-1β、IL-2、IL-17、IFN-γ、TNF-α均低于ACD1组相应水平,IL-4、IL-10均高于ACD1组相应水平(P<0.05)。见表1。

表1 三组受试者血清免疫因子水平比较(±s,n=38)Tab.1 Comparison of serum immune factor levels in three groups(±s,n=38)

表1 三组受试者血清免疫因子水平比较(±s,n=38)Tab.1 Comparison of serum immune factor levels in three groups(±s,n=38)

Note:Comparison of ACD1 group and ACD2 group before treatment with control group on PE day,1)P<0.05,2)P<0.01;comparison of after treatment and before treatment in ACD1 group and ACD2 group,3)P<0.05,4)P<0.01;comparison of ACD2 group and ACD1 group after treatment,5)P<0.05.

Groups Control ACD1 ACD2 Time points PE day Before treatment After treatment Before treatment After treatment IL-1β(pg∕ml)167.65±25.17 327.55±118.351)255.26±33.193)331.08±121.231)202.30±98.764)5)IL-2(ng∕L)18.31±3.46 36.55±6.181)31.30±5.263)35.71±6.121)26.38±5.094)5)IL-4(ng∕L)13.58±4.73 6.08±2.172)8.66±1.193)6.12±2.222)11.62±1.534)5)IL-10(ng∕L)19.31±6.26 9.59±3.832)12.75±4.173)9.62±3.682)16.53±4.664)5)Groups Control ACD1 ACD2 Time points PE day Before treatment After treatment Before treatment After treatment IL-17(pg∕ml)20.20±3.11 34.58±5.301)28.35±3.863)35.13±5.261)24.09±3.124)5)IFN-γ(ng∕L)16.76±3.52 58.77±11.861)35.32±9.513)58.68±12.371)23.59±5.344)5)TNF-α(pg∕ml)77.15±23.16 326.23±110.552)185.63±53.003)331.27±108.252)98.30±35.574)5)

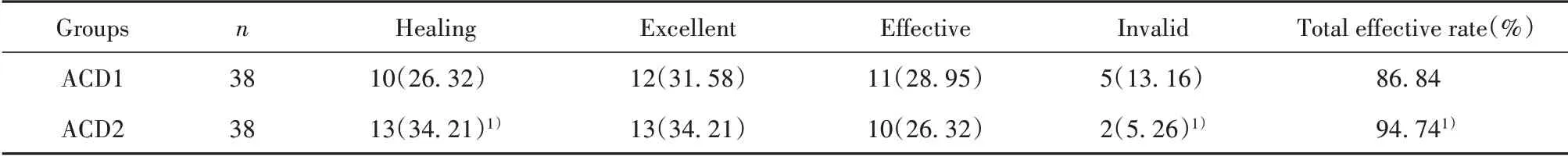

2.2 主要症状体征评分比较 治疗前,ACD1组与ACD2组局部瘙痒、烧灼感、红斑、丘疹、水疱、皮损面积等症状体征评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,ACD1组与ACD2组局部瘙痒、烧灼感、红斑、丘疹、水疱、皮损面积等症状体征评分均不同程度地降低(P<0.05或P<0.01);且ACD2组局部瘙痒、烧灼感、红斑、丘疹、水疱、皮损面积等症状体征评分均低于ACD1组相应水平(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者主要症状体征评分比较(±s,n=38)Tab.2 Comparison of main symptoms and signs′scores between two groups(±s,n=38)

表2 两组患者主要症状体征评分比较(±s,n=38)Tab.2 Comparison of main symptoms and signs′scores between two groups(±s,n=38)

Note:Comparison of after treatment and before treatment in ACD1 group and ACD2 group,1)P<0.05,2)P<0.01;comparison of ACD2 group and ACD1 group after treatment,3)P<0.05.

Groups ACD1 ACD2 Time points Before treatment After treatment Before treatment After treatment Local pruritus 2.71±0.43 1.11±0.351)2.68±0.40 0.60±0.192)3)Burning sensation 2.73±0.41 1.05±0.381)2.67±0.45 0.33±0.082)3)Blister 2.10±0.60 0.50±0.132)1.95±0.52 0.06±0.002)3)Erythema,papule 2.76±0.42 0.85±0.212)2.78±0.45 0.15±0.032)3)Skin lesion area 3.10±0.15 1.05±0.322)3.15±0.16 0.32±0.062)3)

2.3 临床疗效比较 治疗后,ACD2组痊愈率及总有效率均高于ACD1组相应水平(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗后临床疗效比较[例(%)]Tab.3 Comparison of clinical efficacy after treatment between two groups[n(%)]

2.4 不良反应比较 治疗期间,两组患儿均未出现明显的药物不良反应。

2.5 复发率比较 治疗8周内,ACD1组4例患儿出现ACD复发,ACD2组无患儿出现ACD复发,ACD2组ACD复发率低于ACD1组(0 vs 10.53%,P<0.05)。

3 讨论

ACD是接触致敏原后在皮肤接触的局部激发的第Ⅳ型皮肤迟发性变态反应。所接触物多为分子量>500道尔顿的半抗原,需结合载体蛋白形成完整的抗原才能导致机体致敏。皮肤的厚度和完整性可影响ACD的产生。在皮肤薄嫩部位,如眼睑、耳垂和生殖器皮肤,比较容易出现变应原的吸收致敏[5];而皮肤较厚部位,如手掌和足底,一般很少出现ACD。

ACD是多种细胞因子参与的疾病,涉及表皮角质形成细胞(keratinocytes,KCs)、效应T细胞、炎症因子的相互作用。KCs是ACD发病过程中的主要效应细胞,在启动和传递接触刺激反应中发挥关键作用,可释放预先形成和(或)近期新合成的细胞因子,是引发和放大皮肤免疫反应的一个重要炎症介质来源,可上调主要组织相容性复合物(MHc)Ⅱ类分子,诱导黏附分子对刺激物做出应答[6]。这些介质可导致直接组织损伤,激活局部肥大细胞并促进释放促炎性介质,引起血管扩张并参与早期发病。释放的促炎细胞因子还可促进白细胞的趋化和活化,继而T细胞释放的炎症介质造成细胞的“最终”损伤。因此,本研究选用IL-1β、IL-2、IL-4、IL-10、IL-17、IFN-γ、TNF-α等较为常见的免疫细胞因子作为评价指标,以客观地评价治疗前后机体免疫状态的变化。

血清IL-2是机体免疫调节网络的一种核心细胞因子,可促进中性粒细胞脱落,导致溶酶体释放,加强免疫反应。IL-4是一类重要的Th2类细胞因子,与Th1细胞因子具有相互抑制的作用[7]。IFN-γ能通过调控肥大细胞或嗜酸性粒细胞活性,稳定炎症细胞的募集程度,进而参与免疫炎症的进展过程。TNF-α具有多种生物学效应,诱导内皮细胞间黏附分子-1(ICAM-1)的表达和活化,促使血小板和白细胞黏附于血管内皮表面,从而引起血管壁的损伤和血管内凝血[8]。同时,TNF-α能引起血管内皮细胞结构改变,抑制细胞内皮生长,影响内皮细胞损伤的修复。

目前,临床治疗ACD在脱离接触变应原的基础上,以支持治疗和对症处理为主,多选用弱效糖皮质激素、抗组胺类药物[9]。本研究中ACD患儿选用的0.05%地奈德乳膏是临床较为常见的局部外用弱效糖皮质激素,具有抗炎、抗过敏的作用[10]。该方案的短期应用效果比较显著,但长期应用容易病情反复,甚至在局部出现皮肤萎缩、毛细血管扩张、色素沉着、多毛等副作用。随着对ACD研究的不断深入,皮肤屏障功能受损及其保护成为研究者关注的热点。本研究中ACD2组辅助用药的鱼肝油软膏是一种淡黄色的皮肤营养剂、保湿剂,鱼肝油能使表皮深层和真皮组织的水分进到角质层,实现角质层细胞的再补水,综合文献[11-12]观点,其主要作用体现在保湿、抗炎、止痒、光保护作用等,局部应用可加速皮肤缺损部位上皮的形成,故也常用于ACD的治疗。

本研究结果显示,治疗前,ACD1组与ACD2组血清IL-1β、IL-2、IL-17、IFN-γ、TNF-α水平均高于对照组体检日相应水平,IL-4、IL-10均低于对照组体检日相应水平(P<0.05或P<0.01),表明ACD患儿血清免疫因子呈激活状态。治疗后,ACD1组与ACD2组血清IL-1β、IL-2、IL-17、IFN-γ、TNF-α均不同程度地降低,IL-4、IL-10均不同程度地升高,表明两组方法治疗后均不同程度地缓解了机体的炎症反应程度。ACD2组血清IL-1β、IL-2、IL-17、IFN-γ、TNF-α均低于ACD1组相应水平,IL-4、IL-10均高于ACD1组相应水平,提示ACD2组方法在改善炎症反应程度方面的效果更为显著。ACD1组与ACD2组在皮损局部症状评分的比较也显示出,ACD2组的皮损局部改善效果更优。治疗后的临床疗效比较显示,ACD2组痊愈率及总有效率均高于ACD1组相应水平,即ACD2组具有更优的临床疗效。在治疗期间,两组患儿均未出现明显的药物不良反应,这可能与治疗时间较为短暂有关。在复发率方面,ACD2组ACD复发率低于ACD1组,提示ACD2组方法可能更有利于避免治疗后病情反复。上述结果与既往研究一致[13-14]。

综上所述,保湿剂应用于ACD的临床治疗具有较好的效果,可有效改善机体的炎症反应程度,缓解局部病灶症状,降低复发率和不良反应发生率,优于常规治疗方法的效果,对于ACD的临床治疗具有一定的参考和借鉴意义。