翔安现代民间绘画主题单元美育课程实践与探索

林提升

(翔安第一中学,福建 厦门 361101)

质朴纯真,稚拙趣味、具有浓郁地方文化艺术底蕴的翔安现代民间绘画,需要从文化选择、文化整合、艺术创生的角度对本乡本土文化艺术的传承接力,才能创新发展。“主题+单元”结构化的美育课程实践,以“素养价值观”为轴心,实施“统整性”课程设置,开展“主题为中心,情境为载体,探究为途径,评价为支撑”的认知途径和素养能力并重的课程实践运作。本文旨在提高单元内容的融合性,构筑“结构化内容+情境性呈现+递进性活动+持续性评价”的主题教学课型范式,凝练基于“真实情景—目标导向—问题探究”的双向互助合作教学模式,形成系统化、结构化的课程体系,提高学生审美情趣和素质修养,构建创新实践的单元主题实践课程和推进机制。

一、问题的提出

(一)守艺创新:传承民间文化艺术的新支点

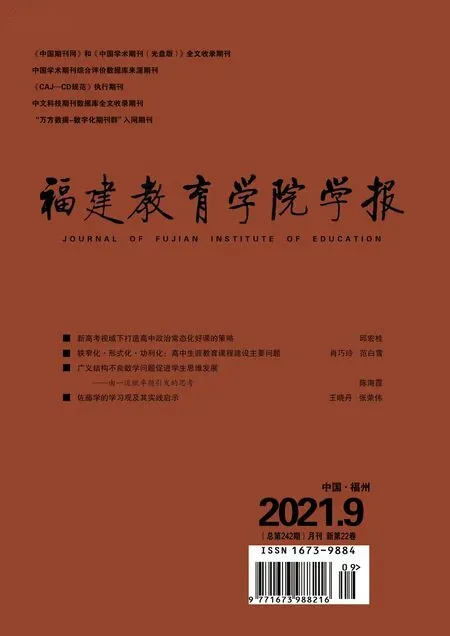

具有“中国民间文化艺术之乡”殊荣的翔安,民间建筑、民间雕塑、民俗非遗、民间绘画等各种原生态民间文化基因以不同感官形式呈现(如图1)。核心素养导向下,应该给学生一个什么样的课堂?实施怎样的教学以有效提升学生学习品质?以“守正”确保方向不偏,以“创新”更新教学理念。“主题+单元”结构化美育课程实践研究,立足“艺术生活化、生活时尚化”美育价值取向,关注民间绘画的独特性、审美性和实践性,研发与实践“主题+单元”结构化美育课程,对开启文化传承与品质创新,具有重要文化意义。

图1 翔安地方文化艺术资源类型

(二)核心素养:实施美育课程“智慧”的新航标

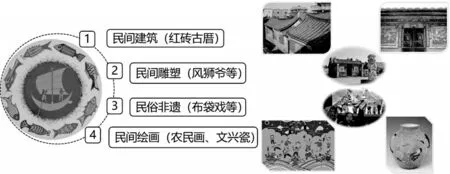

扁平化、零散化的单一课时教学难以形成良好的认知结构。核心素养语境下,需要关注的是,学生怎样获得知识和获得怎样的知识?以什么样的教学“智慧”来培育学科趣味?以学科思想方法论为依据,以学科核心素养培育指标为轴心(如图2),追求学科趣味教学“智慧”,探索“课程创新推动核心素养落地”的内涵,创新“单元主题结构性知识和情境化学习活动”的课堂形态,丰富和完善民间绘画课程理论新观念,实现课程审美化、校本化实施,契合新课程标准要求的核心素养提升。

图2 学科特征和独特育人功能的学科核心素养

二、研究过程与方法

(一)理念引领,架构研究框架

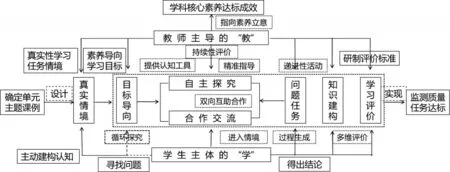

课题组研究时发现:校本课程的教学模式,教学策略的多元性存在缺陷;体系化、特色化的校本化课程切合度不足。有鉴于此,全视角开展与研读主题单元整体教学理论,在整体观点和系统方法指导下,把准传统文化延伸与地域特色文化两维度,探索基于改进的“课程—教学—评价”单元主题教学新程序,凝练落地指向的翔安民间绘画单元主题美育课程研究框架(如图3),使原生态的民间绘画艺术成为学生喜欢的生活课程。

图3 落地指向的翔安民间绘画主题课程研究框架

(二)实践创新,构建知识结构

在单元主题框架下,运用多主体参与、多方面协助策略,落实“资源开发+课程建构+教学实践”实施途径,把握学科知识整体结构,探寻单元主题教学实践操作新程序(如图4)。围绕“教学内容+知识关联”,多途径开展学科核心素养视域下的翔安民间绘画“主题性”课程整合教学实证研究。对课程体系内涵——翔安民间绘画资源典型性、适宜性和可融性进行研究;对课程体系外延——构筑“基于情境,问题导向”的双向互助合作的教学模式进行落实。研究在精细且有梯度的实践中推进,从实践中获得课程实施和实践理念的明证,促进教师了解真实教学环境中的资源、可能性和限制因素,提升教师深度思考的教学实践能力。

图4 单元主题教学实践操作新程序

(三)凝练策略,优化教学实施

围绕“如何从多个途径实现对学生发展核心素养的养成与培育”热点教学问题,聚焦美育理论,重构课堂形态,在多边合作、多元效应的“跨界·融合”中,从典型性、趣味性、基础性等维度,聚焦单元主题“专题突破”实施策略,研发运用理论知识驾驭情景性因素的策略与技能,借鉴多元智能教学论引领,在贯穿课堂始终的真实情境中开展探究式教学实践,凝练“多元能力培养”教学实践策略,优化教学实施。

(四)评价融入,完善评价体系

聚集学生多元表现,基于课程学业质量标准,结合课堂教学观察、效度分析等手段,探索伴随学习任务的持续性评价,建立教与学并重的评价框架体系。

三、研究主要结果

(一)课程设置适性化,构建单元主题范例式课程知识体系框架

围绕美术核心素养培育需求,依托“范例方式课程论”[1],确立“趣味性、典范性、统整性”课程架构理念,把准主题单元结构性与学段梯度知识性两个维度,在注重阶梯形和延续性前提下,理解和内化理论知识,统筹重组和优化具有优先次序的内容结构,建立单元之间的联系,架构结构化递进编排和情境化学习内容的翔安民间绘画单元主题“范例式”课程结构,搭建可操作、可复制、可迁移的范例式单元课程体系(如图5),提升美育课程结构化和系统化。

图5 单元主题范例式课程体系一览表

(二)课程教学情境化,构筑具有生命力的动态化探究教学模式

促进学生形成关键能力,指引掌握获得知识的自主性、进阶性的主动探究式学习,是在教与学双向互动的动态化探究中实现的。依据主题式教学的“目标—评价—内容—过程—评价”核心环节,突出以问题导向和任务驱动对知识进行获取,从“情境设定+目标导向+持续评价”三个视角,将指向学生生活的真实情境、持续深入的问题探究进行整合,借鉴“美术学科核心素养本位的教学结构程序”[2]理论,采用“情境引导+活动展开+资源提供+思考交流”的情景化学习活动,研发素养立意的操作技术,提炼教师主导为前提,学生自主探究活动为主要形态的“真实情景—目标导向—问题探究—持续评价”的双向互助合作教学模式,实现“教与学”过程的融合(如图6)。

图6 素养立意的教与学双向互助合作教学模式

(三)美育课程特色化,开展主题教学到主题整合结构性知识实践研究

立足课堂、链接生活,依据“核心素养—课程标准—单元设计—课时计划”[3]基本环节,将单元内所有学习内容、情境、任务、活动、评价等要素进行统筹重组和优化,将教学内容置于学生生活真实情境中,形成内化的认知结构、思维方法的价值取向[4]。在贯穿课堂始终的情境中获得真实的活动体验,在规范化基础上提升教学品质。

(四)评价功能多元化,形成过程与结果兼顾的持续性评价

在双向互动合作课型范式基础上,主题单元课程聚焦关键能力进阶发展,从“教学+学习+评价”三个维度拓宽学习评价渠道,创设“教学—检测—分析—改进”相互融合的评价指标,判断学习表现,构建既关注学科素养形成的过程性,也能让形成性评价有动态生成的学习成果,在尊重个性差异基础上形成激励为主、允许差异的过程性评价与动态生成的形成性评价,关注学生在美术核心素养上的发展与获得,针对不同主题设计、细化“可操作”评价维度与评价标准,客观评判、检验学生目标达成程度,提高评价的科学性和可操作性,用评价促进学习(如图7)。

图7 过程与结果兼顾的持续性评价维度

四、研究成效与反思

(一)研究成效

1.提高学术素养,深化教学研究,构建系列精品美育课程

在“地方文化艺术课程资源美育课程建设”宏观主题架构下,探索基于情境、问题导向的单元主题教学范式操作新程序,引发传统教学模式和教学评价方式升华新思路;以基础性、范例性、趣味性为核心的单元散点式结构打造出系统化、结构化的《翔安民间绘画》系列精品课程与课程方案,带着学生透过美育课程走向生活,实现课程与生活对接。

2.展示民俗非遗,品味地方文化,寻求民间绘画传承机制

全方位推进教学实践,探索了体系化、特色化课程实践途径,突出核心素养导向下的“课程教学+主题单元”实践活动的整合模式,实现教育理论与实践提升完美结合;赏民俗非遗,品地方文化,多形式梳理课程研发经验与实践成果。其中“中国现代民间绘画艺术”获福建省中小学精品校本课程,“守正创新:翔安民间绘画主题单元美育课程实践研究”获福建省基础教育教学成果一等奖等,为校本研究带来新鲜活力。

3.铺陈美育画卷,成果实现转化,辐射推广示范效应显著

丰富和完善民间绘画教育实践理论,探索体系化、特色化课程研究,形成系列化、系统化理论成果。在常态化研讨中合力攻关,提高研究团队成员的课程教学实践协作研训能力,发挥主题单元美育课程功效;以学术著作、精品课程以及应邀在省、市研讨会作专题研讨的形式,多途径展示推广,实现了美育课程应用性研究的区域拓展,辐射示范效应显著。

(二)反思与展望

基于系统的主题单元美育课程教学实践,在规范化基础上提升“教师有操作力,教学有实效性”的教学品质,有利于学生理解课程背后的学科思想与方法,对培育学科趣味、促进学生形成关键能力起重要作用。同时,课程创造和规划的理解深度,带来了新的思考视角,如以主题单元为单位的一体化课程,如何精准设计主题单元核心任务,在传承与创新中培育基于情境、问题导向的单元主题探究式深度学习能力,实现学生从被动接受到主动探究的学习方式转变,促进学生个性发展。