调盆稳脊法治疗骶髂关节紊乱症*

胡永召,毕巧莲

1.开封市中医院,河南 开封 475000; 2.河南省中医药研究院附属医院,河南 郑州 450000

骶骼关节紊乱症往往引起下腰痛,据相关文献报道,本病引起下腰痛的比例为30%[1],但是本病在临床上往往被误诊为腰肌劳损、腰椎间盘突出症等。本病又称骶髂关节错位/缝、骶髂关节扭/损伤、骶髂关节半脱位、骨盆旋移综合征等[1-2]。本病好发于妇女以及老年人。妊娠妇女骶髂关节紊乱是由于分娩前后骨盆受到旋转外力影响,机体负重引起内分泌变化导致骶髂关节不稳;老年人则是慢性劳损导致关节退变,破坏骶髂关节稳定。因受到外力的碰撞或者内部不平衡引起髂骨与骶骨之间耳状关节面及其周围的软组发生错位,骶骨、骼骨和骶骼关节的耳状关节面作为其支撑结构,它的主要作用是维持关节形态,并承受大部分应力。患者如果出现长期软组织的侧面牵拉,或者出现急性间接外力,超过韧带的约束力后,就会发生错位。错位最小者为1~2 mm,患者自行休息后症状缓解不明显,由于解剖位置比较特殊,临近骶丛神经和腰部神经,手术治疗存在一定的风险,调盆稳脊法基于“正骨、正筋、正肌肉”的理论,掌握手法操作的特点——轻、快、稳、准,由于骶骼关节周围的韧带在稳定骶骼关节方面起着十分重要的作用,稳定关节的同时限制关节的活动度。笔者采用调盆稳脊法治疗80例骶髂关节紊乱患者,疗效显著,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选择开封市中医院骨伤一科2020年6月至2021年2月收治的80例骶髂关节紊乱患者,将所有患者随机平均分为观察组和对照组。对照组男22例,女18例;年龄22~63(41.25±15.04)岁;病程7 d~2年(6.37±5.14)个月;骶髂关节屈曲型错位21例,骶髂关节伸展型错位19例。观察组男17例,女23例;年龄26~65(44.67±13.26)岁;病程2个月~3(8.45±6.33)个月;骶髂关节屈曲型错位26例,骶髂关节伸展型错位14例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。所有患者均知情同意。

1.2 诊断标准根据《中医病证诊断疗效标准》[3]和《推拿治疗学》[4]中关于骶髂关节紊乱症的各项诊断标准。

1.3 病例纳入标准(自拟)①符合上述标准;②20~70岁之间的患者;③签署知情同意书者。

1.4 病例排除标准(自拟)①患者为妊娠期或哺乳期;②具有脊柱及骸骼关节结核的患者;③过敏体质的患者;④伴有严重感染的患者;⑤伴有严重肝肾功能损伤的患者;⑥患者存在精神问题或者智力障碍。

1.5 治疗方法

1.5.1 对照组对照组给予常规牵引配合推拿治疗,告知患者本病治疗过程中所有注意事项,推拿治疗前给予常规牵引治疗进行放松,时间为20 min。推拿治疗方法步骤如下,以右侧骶髂关节为例:首先,嘱患者放松,取俯卧位,自上而下根据骶髂关节处的肌肉走向进行放松,推拿时间为5 min;其次,解除肌肉紧张及治疗过程中的牵扯疼痛,对髂前上棘处的压痛点给予中等量的刺激,在有条索和结节的地方进行重点点按,起到软坚散结的作用;最后,进行斜扳法复位,患者侧卧位,术者左手固定患者的下肢,右手抵住患者的肩前部,此时术者的左手朝患者的前方用力,使患者的腰椎呈生理状态下最大程度地屈曲,此时用巧力向下用力,关节复位成功则听见“咔嚓”一声的响声。

1.6 观察指标

1.6.1 疼痛情况采用视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)[6]:0分:无明显疼痛;3分:轻微疼痛;4~7分:尚能忍受的疼痛影响睡眠;8~10分:难以忍受的疼痛,影响睡眠和饮食。

1.6.2 功能性障碍采用日本骨科学会(Japanese Orthopaedic Association,JOA)腰功能评分[7]评定,总分29分,得分高则提示腰椎功能好。

1.6.3 日常生活影响评定采用Oswestry功能指数(Oswestry disability index score,ODI)评分[8]:总分50分,分数越高表明腰椎功能障碍越严重。

1.6.4 不良反应记录治疗过程中不良反应发生情况。

1.7 临床疗效判定标准参照《中医病证诊断疗效标准》[3]。治愈:骶髂关节、下肢牵涉痛消失,运动自如。好转:骶髂关节、下肢牵涉痛减轻,运动较治疗前改善。无效:骶髂关节、下肢牵涉痛,运动功能加重或变差。

有效率=(治愈+好转)/n×100%

2 结果

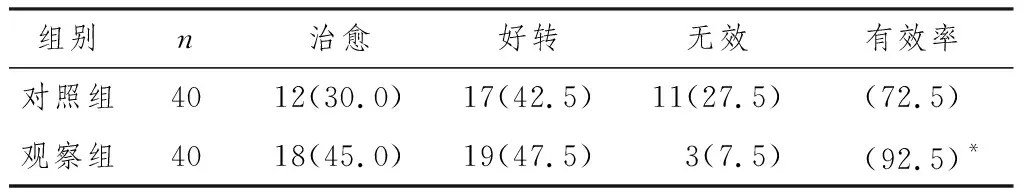

2.1 两组患者临床疗效比较观察组有效率为92.5%,显著高于对照组的72.5%,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者临床疗效比较 例(%)

2.2 两组患者治疗前后VAS比较治疗后观察组VAS为(1.6±1.3)分,显著低于对照组的 (2.5±1.5)分,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者治疗前后VAS比较 分)

2.3 两组患者治疗前后JOA腰功能评分比较治疗后,两组患者JOA腰功能评分均低于治疗前,观察组治疗后JOA腰功能评分均低于对照组治疗后,差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者治疗前后JOA腰功能评分比较 分)

2.4 两组患者治疗前后ODI评分比较治疗后,观察组ODI评分为(5.8±0.7)分,显著低于对照组的(10.2±2.8)分,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者治疗前后ODI评分比较 分)

3 讨论

中医对本病的认识源远流长。虽然医书中并无骶髂关节紊乱等相关病名的记载,但其当归属于中医“骨错缝,筋出槽”的范畴。所谓的“骨错缝”就是指骨的连续性不正常,触摸时手下有错落感,又因为骶髂关节的解剖结构具有特殊性,此处的骨错缝称之为“胯骨错缝”。而“筋出槽”则是指骨关节失去筋肉的约束作用,出现了关节错位或移位。《说文解字》记载:“筋,肉之力也;腱,筋之本,附着于骨。”《黄帝内经》亦有“筋为肉”和“骨为干”的记载。《素问·痿论》曰:“宗筋主束骨而利关节。”当长期劳损亦或遇到强大的外力之时会出现“骨错缝”,则筋骨分离,导致“筋出槽”,骶髂关节处出现疼痛,或因不荣则痛,因水谷精微不能濡养骨骼筋脉,则筋不束骨;或因不通则痛,机体的气血运行不畅导致气滞血瘀。因此,治疗方面应当以纠正骨错缝为主要目的,同时要注重松解筋结和筋挛[9-10]。调盆稳脊法治疗解骶髂关节紊乱,对水肿、血液循环等并发症亦有很大的治疗作用,最终使筋柔,骶髂关节复位。“骨正筋柔”理论最早见于《素问·生气通天论》,这一理论根据骨与筋不同的生理特性:骨正不曲,筋柔不硬,概括了骨与筋之间的关系:骨正则筋柔,筋柔则骨正。由于长期的慢性肌肉劳损,或者机体遭受超过其承受力的外力,出现骶骼关节紊乱。手法复位则需要遵循“高者按之,低者平之”的原则,使得紊乱的骶骼关节恢复其平衡状态。研究表明,骶骼关节紊乱会引起关节一系列的病变,如炎症破坏、关节错位以及退行性改变,严重时甚至引起下腰痛[11]。中医认为,筋可以束骨,通过此作用可以维持骨的正常位置,而骨又作为筋的支撑结构,两者理想状态就是筋骨和合[12-19]。“筋”与“骨”作为维持骶骼关节的动态平衡,如若“筋”与“骨”任何一方受到损伤则造成力学失衡,可危害器官和组织,严重时直接危害生命。骶髂关节的紊乱严重影响患者的生活质量,如不有效给予对应的治疗,则易迁延成顽固性错位,不易纠正。由于骶髂关节紊乱症的病因在于筋滞骨错,且两者常常互为因果[20-22]。长期的筋滞往往引起骨错,因此,治疗应当注重以筋为先、筋骨并重、以衡为用[23-29]。

本研究发现,观察组有效率为92.5%,显著高于对照组的72.5%,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后观察组VAS为(1.6±1.3)分,显著低于对照组的 (2.5±1.5)分,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后,两组患者JOA腰功能评分均低于治疗前,观察组治疗后JOA腰功能评分均低于对照组治疗后,差异均有统计学意义(P<0.05)。治疗后,观察组ODI评分为(5.8±0.7)分,显著低于对照组的(10.2±2.8)分,差异有统计学意义(P<0.05)。

综上,以“骨正筋柔”理论为指导的调盆稳脊法治疗骶髂关节紊乱症疗效显著,可降低VAS、JOA腰功能评分、ODI评分。