内镜下黏膜剥离术与常规手术治疗早期胃癌近远期疗效探讨

柴玉林

早期胃癌指患者胃黏膜或者黏膜下层出现癌组织病变,无论病变范围大小、淋巴结是否出现转移[1]。早期胃癌患者如果没有接受及时的治疗,其生命安全将受到严重威胁。临床上通常采取传统常规手术治疗早期胃癌,但传统常规手术需对患者胃部进行切除,术后创伤极大,复发率高,易导致术后并发症,影响患者正常生理功能,恢复效果降低,治疗效果并不理想[2]。目前随着内镜技术的成熟,应用于早期胃癌手术的内镜黏膜下剥离术效果显著,是一种直接从黏膜下层直接剥离病变部位的手术,在内径干预下能大部分甚至完全剥离病变组织,且与传统常规手术相比,其手术创伤小,能有效改善患者临床症状,促进病情康复,对预后情况有明显改善作用,但需要对术后出血、穿孔等不良反应进行预防[3]。本次研究择取2018 年1 月~2020 年1 月本院收治的92 例早期胃癌患者,按照治疗方案的不同分成两组,分别应用内镜黏膜下剥离术与常规手术进行治疗,对其近远期疗效展开讨论,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 择取2018 年1 月~2020 年1 月本院收治的92 例早期胃癌患者,按照治疗方案的不同分为对照组与研究组,各46 例。对照组中男26 例,女20 例;年龄35~69 岁,平均年龄(51.5±9.6)岁。研究组中男17 例,女29 例;年龄40~73 岁,平均年龄(56.5±7.4)岁。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。两组均自愿参与本次研究,且已签署同意知情书,本研究经本院伦理委员会批准。

1.2 纳入及排除标准

1.2.1 纳入标准 符合早期胃癌相关诊断标准确诊的患者;癌症病灶都是在黏膜内,且不超过黏膜下层的患者;无腹腔淋巴转移情况的患者;病灶直径>23 mm的患者;无溃疡及糜烂的患者;年龄在18~80 岁的患者;知情同意,并签署书面同意书的患者。

1.2.2 排除标准 哺乳期、合并精神疾病的患者;其他重要器官产生病变的患者;合并其他恶性肿瘤、淋巴转移、表面糜烂的患者;凝血机制异常的患者;不同意或无自主意识的患者。

1.3 方法

1.3.1 对照组 给予常规手术进行治疗。对患者进行术前麻醉处理,在腹直肌处选择一处做切口,顺着横结肠在大网膜进行游离,清理黏膜淋巴结,接着行胃切除术,将胃残余与肠管进行缝合,对患者胃组织进行切除,消化道重建后,在患者腹腔内置引流管。检查切口,进行止血操作,逐层缝合腹腔,手术结束。患者术后禁食24 h,待腹腔可以通气后,将流食逐渐过渡为普通饮食,进行常规抗感染及补液治疗。

1.3.2 研究组 采用内镜下黏膜剥离术进行治疗。利用电凝标记病灶边缘,将甘油果糖与美蓝注射至病灶处将其抬高。透明帽套内放置高频圈套器,将其套在内镜前端。透明帽套结合负压吸引的方式吸入病变黏膜,然后用圈套器将黏膜割下。在肿瘤边缘进行预切除,形成环状切口后,将黏膜下层的病变结缔组织进行钝性剥离,最后利用电凝止血,手术结束。患者术后禁食24 h,待腹腔可以通气后,将流食逐渐过渡为普通饮食,进行常规抗感染及补液治疗。

1.4 观察指标及判定标准

1.4.1 对比两组患者手术指标 包括手术时间、术中出血量、抗病菌药物使用时间、住院时间及住院费用。

1.4.2 对比两组患者治疗效果 疗效判定标准:显效:病灶组织去除>80%,患者临床病症完全消失;有效:病灶组织去除50%~80%,患者临床病症基本消失;无效:患者临床症状没有好转,甚至趋向恶化[5]。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

1.4.3 对比两组患者并发症发生情况 并发症包括感染、出血以及腹腔脏器粘连。对比患者术后1 年的复发率,病情复发标准:治疗6 个月后病灶切除部位重新出现肿瘤组织[6]。

1.4.4 对比两组术后生活质量评分 依据世界卫生组织生活质量测定量表(WHOQOL-BREF)进行评定,评估项目为4 个方面,即社会关系、生理健康、心理健康、周围环境,各项满分均为100 分,分值越高生活质量越好。

1.5 统计学方法 采用SPSS23.0 统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

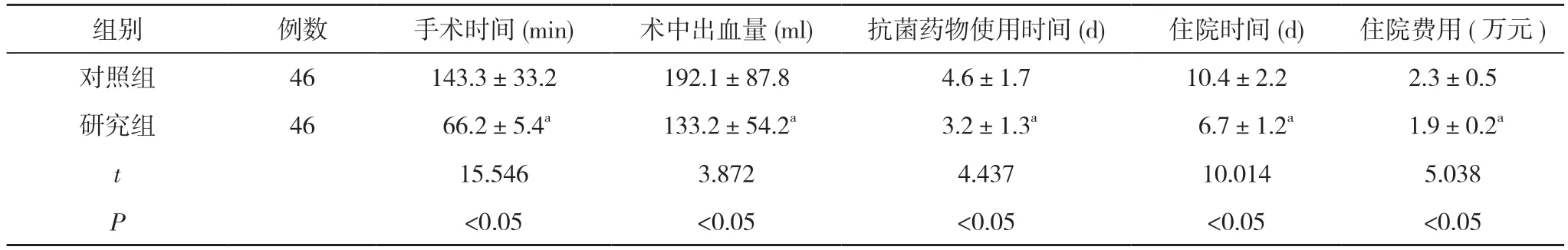

2.1 两组手术指标对比 研究组手术时间、抗病菌药物使用时间、住院时间均短于对照组,术中出血量少于对照组,住院费用低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组手术指标对比()

表1 两组手术指标对比()

注:与对照组对比,aP<0.05

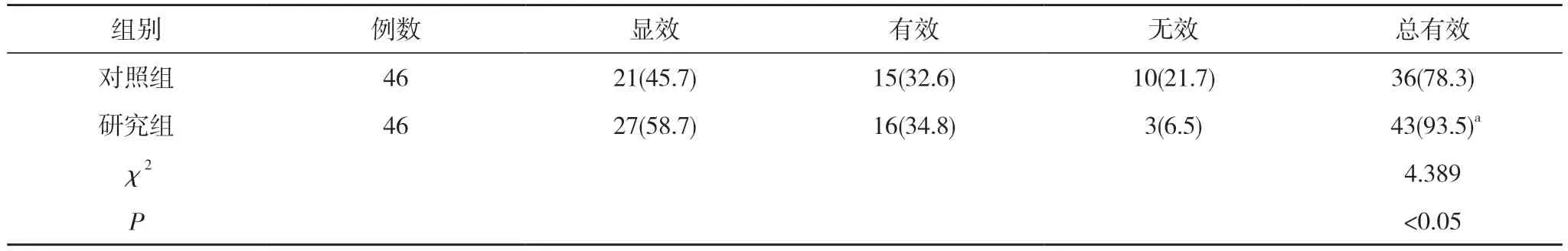

2.2 两组治疗效果对比 治疗后,研究组治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗效果对比[n(%)]

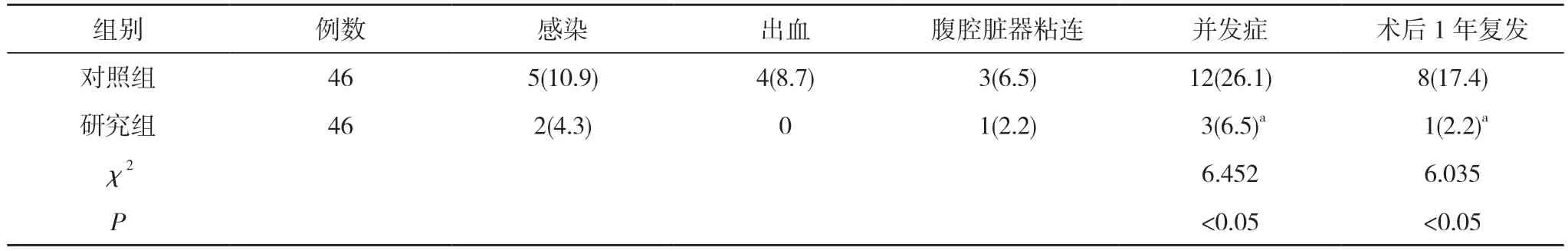

2.3 两组并发症发生情况与术后1 年复发率对比 治疗后,研究组并发症发生率、术后1 年复发率均明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组并发症发生情况与术后1 年复发率对比[n(%)]

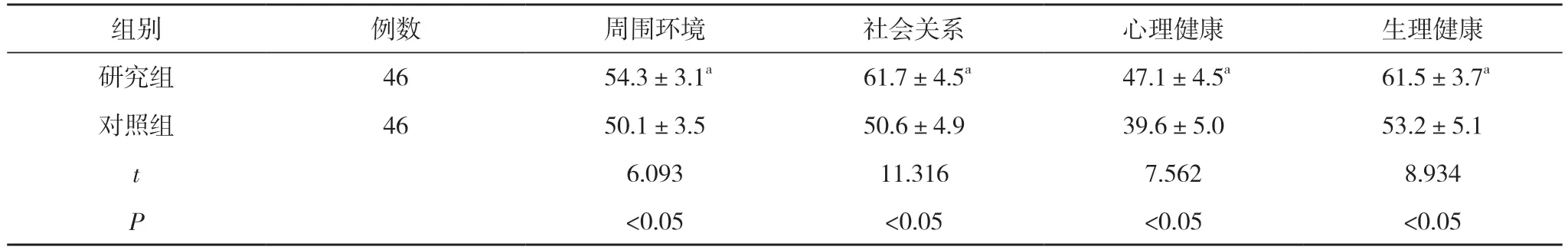

2.4 两组术后生活质量评分对比 治疗后,研究组周围环境、社会关系、心理健康及生理健康评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组术后生活质量评分对比(,分)

表4 两组术后生活质量评分对比(,分)

注:与对照组对比,aP<0.05

3 讨论

胃癌属于临床常见的消化系统恶性肿瘤,病发率高,导致胃癌产生的因素主要有遗传、作息时间混乱以及吸烟酗酒等方面[7]。早期胃癌患者的临床表现为消瘦、便血或黑便及恶心呕吐等,患者病情发展到后期,其生命安全将受到严重威胁[8]。常规切除术是到目前为止根治早期胃癌的公认首选方案,常规切除手术能最大限度将病灶切除,但对患者造成的损伤极大,容易诱发出血以及感染等系列并发症,严重影响患者预后效果[9]。

近年来,我国的医疗事业不断改革创新,微创技术也随之不断发展[10]。内镜黏膜下剥离术是一种微创手术,以内镜黏膜切除术为基础改进,进一步克服了切除术存在的局限性,具备创伤小、术后恢复快、降低并发症发生率等特点[11]。内镜下黏膜剥离术能准确控制病灶的形态及切除直径,针对大范围病灶可进行一次性切除,避免因肿瘤残留而导致复发的情况产生;能在短时间内恢复患者病情,提高远期生存率,安全性高,减少手术对患者自身造成的损伤[12-14]。另外应用内镜黏膜下剥离术治疗早期胃癌,可明显提高患者临床治疗效果,改善预后情况,提高患者远期生存率。

本次研究结果显示,研究组手术时间、抗病菌药物使用时间、住院时间均短于对照组,术中出血量少于对照组,住院费用低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。研究组治疗总有效率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。研究组并发症发生率、术后1 年复发率均明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。研究组周围环境、社会关系、心理健康及生理健康评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。表明早期胃癌采取内镜下黏膜剥脱术治疗利于改善患者生存质量。可见,与常规术式相比,早期胃癌患者采取内镜下黏膜剥脱术治疗发挥着更大的优势和作用。

综上所述,与常规手术治疗相比,内镜下黏膜剥离术临床治疗效果更加明显,预后效果得到显著改善,降低并发症发生率,提高患者远期生存率,可在临床应用推广。